我亲爱的父母,在奈何桥上相会

程丹梅

父亲去世刚刚46天,母亲也走了。而且很突然,就在疫情大爆发的高峰期染疾而逝。始料未及。

母亲在父亲火化时给他写过一句话:请你在奈何桥上等我……

我怎糊涂成那样,竟然打听奈何桥在哪里,而且以为那是她年少时、或者最初和父亲约会的地方?妹说,你没有妈有文化,你不知孟婆汤的典故吗?当然啊,我为什么会想到了别处,而不是那阴阳两界的桥!意识里我似乎在回避那座桥!难道母亲已经感觉她就要走到那里了吗?

我再也没有机会问母亲了。

母亲的近照

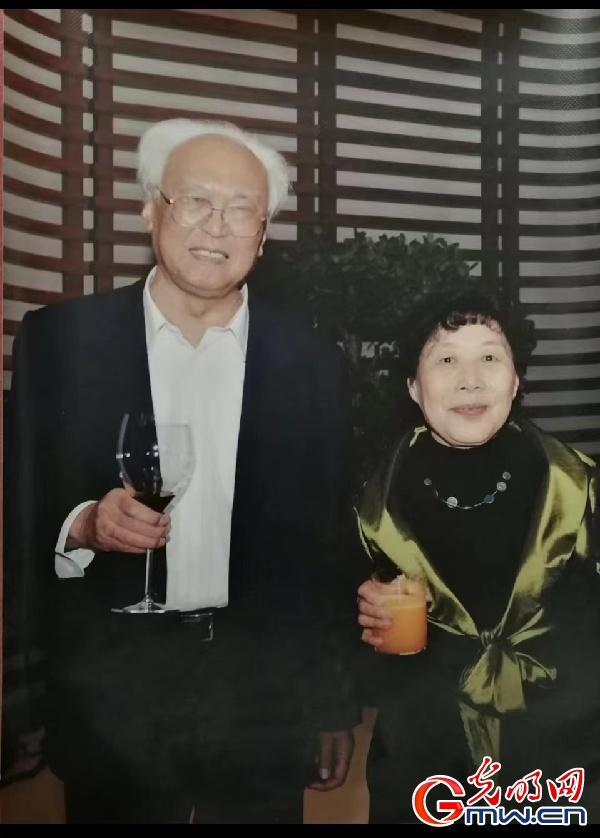

父亲在世时,父亲是我们家的天,母亲是支撑天的天梁。父亲的病痛或心事只要母亲说一句没事,就会让父亲平静不少;我们儿时磕破了膝盖、流了血,跑回家,母亲吹两下,抹上碘酒便不疼了。常常母亲会坐上一夜为我赶织完第二天要表演节目的红毛衣;或者用那架老缝纫机细针密线地做件女孩子里最好看的布拉吉。如果哪天父亲的朋友们来做客,母亲就会变戏法儿一般变出一桌色彩光鲜香气扑鼻的佳肴来。有雪沫一样的蛋清盖在丸子上的雪里藏珠;有小胖鹅似的白菜肉卷儿;孩子们最喜欢的拔丝苹果和糖醋排骨也是母亲的拿手菜。每每宴请结束时,客人们都会由衷地赞美优雅能干的女主人。是的,母亲真的是实实在在上得了厅堂下得了厨房的典范!

原本母亲也是文采飞扬、深谙诗词歌赋的女子,但因为我父亲的光太强烈,她的才华就被遮盖、被忽视了。其实母亲也发表过小说和报告文学,后来部分被收入了我们家合集《程门立雪》中。但母亲更善旧体诗词,她的床头一直有一本不知何年出版的老旧的、牛皮纸面的《柳永•李清照词》。从有些卷边的封面看得出母亲是常常翻看它的。另还有一本灰色淡雅、1958年商务印书馆第八次印刷的《石头记》,里面的诗词母亲几乎能倒背如流。对此父亲也常常赞不绝口。小妹在整理母亲衣物时看到了一个写满母亲诗词的笔记本。有一页是母亲第二次来德国我汉堡家写的:“易北河畔忆旧游,消弭值应十度秋。岸垂蒹葭犹繁茂,渡头高木掩翠楼。”同页下方显然是在我家花园小憩后的随意:“长女苑囿百花艳,蝶舞蜂飞乐陶然。玫瑰门中伴夫坐,似离红尘却如仙。”不过那一首《江城子•赠昔日同窗著名书法家马世晓先生》则更显母亲诗词的造诣:“少小共读华堂,各飘荡,不能忘。西顥偶遇,敞扉话沧桑。人生几个六十载?西子畔,伴夕阳。山外山中饮琼浆,尤酣畅,墨草狂。伉俪伴游,路短情绵长。但愿年年总相聚,赏新作,庆重阳。”

父亲与母亲的金婚照

当然,平日里父亲和母亲也常是夫唱妇随,有时则是妇唱夫随。我们有过母亲吟唱京剧父亲二胡伴奏的日子,也有过父亲哼曲母亲击拍的场景,更有父亲的文学作品由母亲提意见的时分。那一年我们的儿子也就是他们的外孙考入了牛津,作为外祖父的父亲立即握笔挥毫,选择的就是他老伴儿、我母亲的即兴诗词以示他们兴奋的心境。那种共同的快乐、合作与默契如阳光一样温暖、踏实,并伴着喜悦跃然纸上。诗词是这样的:“旋闻暸今溃三秦,漾乘东风入牛津,浩瀚学海勤作槎,朝来璨矞映程门。”其中“暸”取我们儿子中文名一字。

这首诗词是大妹在父亲去世前几天的一摞宣纸中发现的。那时母亲还在。墨宝中还有不知何时父亲公平不已地为我们三姊妹每人书写的梅花诗。准备去装裱时,我们发现了落款处没有盖章。妹妹说,这个活儿则一定要问母亲才行,因为父亲每次挥毫落纸后铁板钉钉都是母亲给盖印的,用哪个闲章,哪个姓名印,盖在哪里,只有母亲懂得。他们就是那么合作默契。所以那日,当我把几张准备装裱的父亲墨宝展示给母亲时,母亲立即就指出了哪里缺章。她说,你们父亲的写字间里该有一个大的笔洗,里面装有他所有的印章。母亲的记忆真好,果然如此。我在父亲写字间靠落地窗的大写字台上找到了它们。虽然自父亲住院以来它们已经久被搁置了,但是当我捧在手里时,我却依然闻到了那特有的印泥清香,好像不久前父亲还动用过它们似的。那个明媚的下午,就在母亲坐靠的沙发旁,我铺开了父亲的书法作品,递给她印泥。母亲戴上花镜,在笔洗里层层摞着的各种石块中挑了几个端详着。姓名章,闲章……母亲信手拈来。这就对了,她说。然后她让我帮她蘸印泥,将一印用力地压在诗词的句首;做完了,再嘱我找来一印章,又盖到落款处。我知道,那该叫压角章。就这样,母亲逐一将几张宣纸都盖过了。而且用哪个章,怎么盖,都有讲究。偶尔,母亲还会诧异,说,怎么有一个长方形的印没有了?

我注意到,母亲平静但很庄重地在父亲的几幅字上一一盖上印章的时候,她的动作那么娴熟轻便,手也没有了她平日里染疾的颤抖。盖完了,她让我再展开给她看看,满意了,就让我将其一一铺放在父亲书房的沙发上。母亲说那儿阳光好,能很快地将印泥的油湿晾干。

家宴上的温馨瞬间

我记得清楚,那天母亲就像是完成了一项事业,很开心,而且仿佛父亲当时就在她坐的沙发旁边看着她做一样。

父亲住院时,母亲不肯离开自己的家。妹妹怕她孤单便要接她同住,母亲说:我不搬走,这样你爸还知道我在家等着他。我没敢说父亲已经没有希望像每一次住院那样再回家了。但是她要留一个希望为什么不呢?父亲在弥留之际,母亲去看过她。回来后,她一言不发。

待父亲过世后,母亲变得不再想说话了,每日缄默不语,电视里她和父亲都喜欢的戏曲节目也不看了。大妹终于经过劝说将母亲接到了自己家。尽管女儿一家尽职尽责地呵护,最后她还是坚持又回到了自己的住处。我问母亲为什么执意回去,她说自己住的那个楼里都是熟人,楼上楼下都认识的。我说你都不出门怎么和邻居相见呢?但我旋即懂得了,我对她说:我知道你要的是那种熟悉的感觉。我说,妈,我支持你!母亲笑了,说:你祖母说过叶落归根的。她的话让我感到一丝不祥,我遂佯装嘲笑她,说:祖母是说回老家去,若那样你的老家在江苏呢。母亲又笑了,没解释。现在我知道,她或许已经感觉到了不久于人世,或者她就这么准备好了。她要回她和我父亲的家,我们家,她觉得那是她的根,然后向世界告别。

本来我和母亲约定明年要陪伴她一个暑期的,而且我以为我会有一个如当年听祖母聊家常的情形,至少让她亲口讲讲她为什么有两个父母,她的那个跟宋綺云办《西北文化日报》的生父是怎样的人?她又曾是怎样的一个会写诗的高中生,怎样地破了学校运动会纪录的,还有她如何爱上了已经在大报和杂志发表文学作品的文学青年我父亲的,又怎样放弃南国的生活来到北大荒的。这一个个故事虽然也都零散地听过,但我还是要亲自从她的口中知道。可现在却是什么都来不及了!

小妹给故去的母亲写了一封长信,说是寄往天国的。这封信将与母亲一起火化。我也写了,写得很短,我悲伤得难以自拔:妈,生我养我,恩情无边。您的善良美丽是我至死的榜样!谢谢妈给了我来这个世界的机会。做您的女儿是我们的缘分,也是我的荣光。妈,您和爸在奈何桥又相见了!好好在一起!女儿丹梅。

2022年12月18日写于德国汉堡

来源: 光明网

,