今天是4月19号,公元2022年这个全国人民都在抗击疫情的春天的第六个节气,谷雨的前一天,一个普通的不能再普通的日子。

今天冲上今日头条热搜榜第二名的文章是极目新闻的文章《山东1阳性为流浪汉,警方曾悬赏寻找》。这篇发布11个小时的文章,截止到七点半,下边评论区已经有1695条评论,目前还在迅速增加。

这个被称为流浪汉的,八三年,平阴县的姜某某,一个普通的不能再普通的农民工,一个到处打零工讨生活的人,做梦都不会想到,自己一个活下去的本能行为会受到这么多人的关注,冲上热搜榜的第二名。

多少明星千方百计都想冲上的热搜榜,竟然落到一个如此草根的人头上,同样都是自由职业者,人的境遇差别怎么这么大呢?[笑哭][笑哭][捂脸][捂脸][我想静静][我想静静][呲牙][呲牙][呲牙]

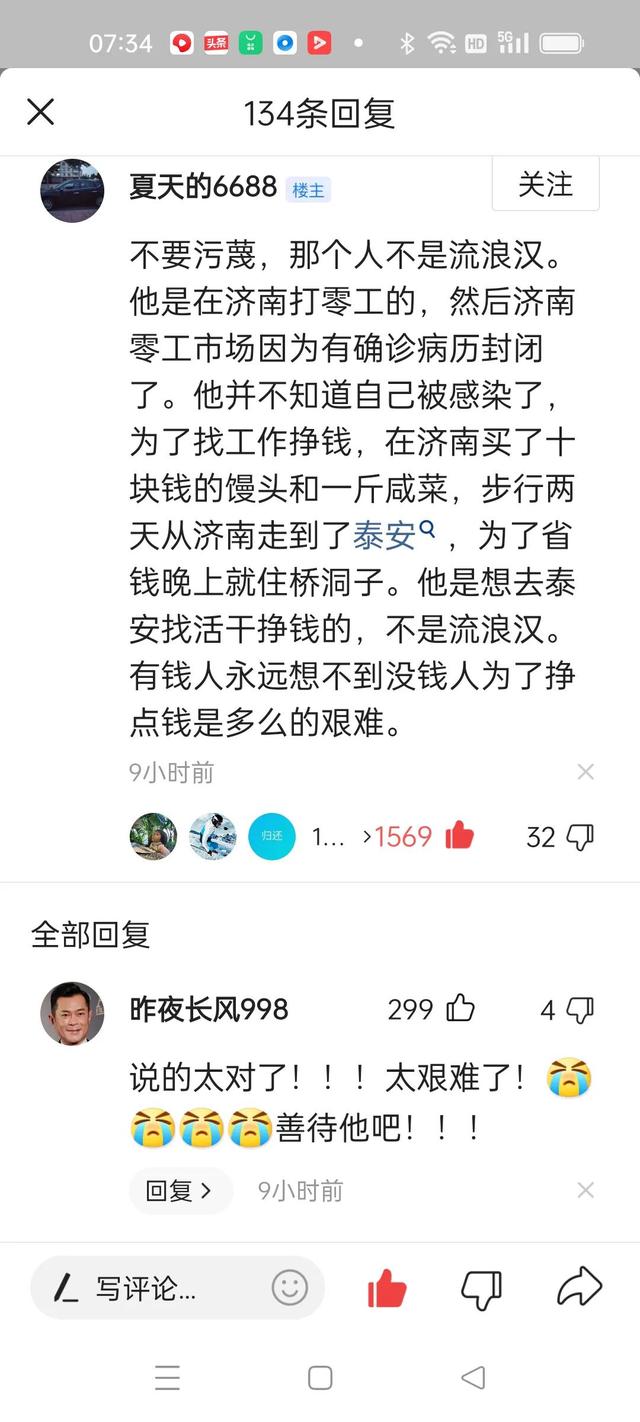

网上的评论大多不认可他的流浪汉身份。他只是在济南零工市场打零工的普通一员。

自从济南的零工市场筛查出七例阳性感染者以来。济南把零工聚集的地区实行管控、封控,重点管理核查,一一落实防疫政策,不漏一人。

江某某,一个打过三针疫苗的壮汉子,做过三次核酸检测,他也不知道自己被感染了。为了找活儿干,能挣钱,他买了十块钱的馒头和一斤咸菜,楞是靠着自己的一双腿,奔赴泰安。他住桥洞,啃馒头,喝凉水,日夜兼程,走了两天。

有网友评论太难了!他怎么做到的!真是个狠人!

这就难了,这才哪儿到哪儿?是现代人生活安逸的久了,早已对过去的苦难无感了吧?人们总觉得安居乐业就是天经地义,与生俱来的人生权利。

不说别的国家,就说咱们中国,不也才是改革开放四十年,才有今天的富足生活吗?去问70多岁的农村人,过去走两天路算个事吗?那时,赶集上店,深夜出发,天亮到十几二十几里外的集市上,不是常事吗?

我哥哥73岁。他年轻时候,经常骑着一辆大金鹿的自行车,去济南南部山区买毛竹。带着几百斤重的毛竹,沿着山路骑行,一不小心就有掉下山谷的危险。每个冬天,多次往返济南和商河,就是为了能够买回毛竹,劈成竹篾,编竹筐卖点儿钱,补贴生活。

那份苦,现在的人恐怕连想都不敢想了。如果让经历过那个年代的人再看今天这个走两天路从济南到泰安的事,简直是小菜一碟!这还叫个事儿吗?恐怕没有这么多人大惊小怪吧。

六零年的时候,我们村一个女的被婆家撵回娘家,婆家人为了保住自家人的性命,就把刚娶进门的媳妇给撵了回来。这个人智力多少有点问题。因为没有饭吃,难道在家里等死吗?

她要着饭,流浪到了德州的宁津县,在那里被一个单身汉收留,生下了两个男孩儿。不幸的是这两个男孩儿智力也并不是多好,其中一个还是很厉害的傻子。

后来这个女的多次回娘家探亲,都是往返步行。一般都是走几天几夜。讨饭或者到地里挖地瓜、萝卜、野菜。晚上就睡在场院里的麦秸垛里。这样的说走就走的出行,反倒是她得心应手的。即使后来有了公交车,她也不会乘坐。最后一次回娘家,是在73岁那年。后来就再也没有回来。听说在84岁的时候死在养老院里了。

1985年,我在师范读书。这所学校离我们县城有50多里,是有公交车的,从县城到我所在的乡镇30多里,是不通公交车的。有一次,学校突然放假。来不及写信通知家里来接,那时候没有电话,没有办法联系到家里人。怎么办呢?县城里一个熟人也没有。只能从县城走回去了。上午下了公交,就朝着家的方向走了,边走边问路,找最近的小路。才开始不觉得什么,后来越来越迈不动步了,又累又饿,又热又渴,一直到太阳快要落下地平线了,问路人还有十几里路,还在相邻的乡镇。这时候心里有点害怕了。我就拼命地走,天也不那么热了,好像也不饿不渴了,努力加快脚步。最后终于在天彻底黑透之前来到家里。

那年我15岁。那是我人生中第一次极限挑战!

现在生活变得越来越舒适,出门有车,手机一点,车就等在门口了。不想做饭,有外卖,还给送到面前。安逸的不能再安逸的日子,是一部分人对另一部分人的召之即来挥之即去支撑着的。

如果不是疫情,上海人能体会到弄口吃的竟然这么难!有钱也买不到!

因为好多人根本没有想过,是谁支持着这个社会的正常运转?不是那些精致的利己主义者,不是那些住豪宅享受安逸生活的豪门阔太,不是靠着巧取豪夺聚敛了惊天财富的豪门巨贾。

疫情当前,日夜操劳,不眠不休的一线抗疫人员,他们付出了多少辛劳!这个徒步两天的江某,恐怕不比他们更辛苦!

是该提倡一下我们中华民族坚韧不拔、艰苦奋斗的传统了。

要问江某跋涉苦不苦,想想长征两万五。那时有馒头咸菜吃吗?

08年抗洪救灾的战士睡在哪儿?有桥洞可以遮挡风寒吗?

打垮一个人的有时不是艰难困苦,不是恶劣的生存环境,这些反倒能磨练一个人的意志,野蛮一个人的体魄。有时反倒能使一个男人更像男人。那样网上的娘炮们,缺乏的就是这样的磨炼。

能够打垮一个人的,反而经常是穷奢极欲的生活和无边的欲望。

过去计划经济时代,一个稍微有点儿权利的企业领导,靠着手里的权利,成了那种村村都有丈母娘的主儿,早早的就病入膏肓,半百的年纪就一命呜呼了。

过去曾有一段时间,饭店里流行“小姐”,无孔不入,就连农村基层干部都被“围猎”。现在这是个挺时髦的词儿,面对美色金钱的诱惑,一个没有多少文化修养,意志薄弱的大大小小的干部,有多少沦陷其中。

人生在世,有时真的不用太较真。有时客串一下流浪汉,没什么不好。过去闯关东的有多少流浪汉?活不下去了,出于本能,到那天寒地冻、地广人稀的地方,闯荡一番,还真有人闯出了一片天。《老酒馆》儿里的主人公就是一例。

现在国富民强,流浪汉十分罕见了。大家才会对这个词敏感,认为是一个具有侮辱性的称呼。其实他表示的只是一种在路上流浪的状态。这个词本身没有贬义。孔子不也周游列国吗?那也是一种流浪。

前段时间有个别玩儿情怀的,比如一个名牌大学毕业博士生,放弃高薪工作,离开家人,到处去流浪。

苏敏,一个50多岁的老阿姨,离开家庭去旅行,其实也可以叫流浪。只不过她是做好攻略,带着退休金去的,生活质量有保障。现在的她,不但在路上交到许多志趣相投的朋友,还买上了房车,流浪在路上,还直播带货,不要太潇洒哦。

人的一生无非是一场流浪。人的身体和心灵,总有一个在路上。

写在最后:

有的人,天天宅在家里,却心神不定;有的人长久在路上,也能心有所属。

一生只要活的明白,过得通透,最终能找到人生方向的,是幸运的;有的人一生都在漫无边际地流浪。

所以,不要觉得“流浪汉”这三个字带有侮辱性,从某种意义上说,我们都是人生的流浪汉。

,