——从汪子美的《春夜宴桃李园图》论民国漫画与文学的互动

文 / 张慧、章锐

主持人语:[史学]栏目中张慧、章锐通过解读汪子美的漫画作品《春夜宴桃李园图》,分析20世纪30年代漫画与小品文之间的矛盾共生关系,进而揭示漫画艺术在这一时期的特质与发展。华天雪梳理了中国近现代以“赴日留学”为线索的美术史文献材料,提出以“留学”为主题的中国近现代美术史考察思路。封小瑜、甄巍回顾了1931年至1945年期间敦煌艺术通过摄影图片形式出版、展览的传播方式,探析中国艺术家走进敦煌石窟欣赏、临摹、研究并将其转化为艺术家艺术创变中关于现代中国美术发展思考和实践的资源之一的过程,进而了解敦煌艺术现代性书写的开启之路。(徐翎)

内容摘要:20世纪30年代,漫画作为民国艺术市场中的新物种,借助现代文学与现代出版业的发展得以广泛传播。它既有毋庸置疑的商业性,又有鲜明的文学性。漫画与当时的流行文学形式——小品文之间,在内容、形式和传播方式上具有诸多相似点;漫画家与小品文作家相互合作帮扶的同时又在美学、艺术与社会等问题上纷争不断。本文通过对汪子美的漫画作品《春夜宴桃李园图》的解读,分析这一时期漫画与小品文之间的矛盾共生关系,进而揭示漫画艺术在这一时期的特质——即在30年代都市文化和民族危机并存的特殊社会背景下具有的“一软一硬”两副面孔。

关键词:民国漫画 汪子美 春夜宴桃李园图 小品文

引言

漫画是一种具有文学性的艺术形式。丰子恺认为:“漫画是注重意义而有象征、讽刺、记述之用的,用略笔而夸张地描写的一种绘画。故漫画是含有多量的文学性质的一种绘画。漫画是介于绘画与文学之间的一种绘画。”〔1〕现有研究主要将漫画的文学性聚焦于漫画艺术本身所蕴含的语—图互动关系、漫画图像的叙事性等问题。本文认为,漫画作为一种依托现代传媒业发展起来的艺术形式,对其研究不能只关注艺术本身而忽略其赖以存在的传播媒介与社会语境。本文将剖析汪子美〔2〕的《春夜宴桃李园图》,追溯以肖像漫画为代表的漫画艺术流行于20世纪30年代的上海的原因,讨论漫画与小品文之间的矛盾共生性,进而揭示漫画艺术在商业环境和民族危机双重社会背景下所呈现的矛盾性特质。

图1 汪子美 春夜宴桃李园图 载于《漫画界》1936年第2期

汪子美(1913—2002)是20世纪30年代开始活跃在上海的漫画家。他对于现代文坛非常关注,在1935年、1936年两年间发表了多幅以现代文坛作家为主角的漫画作品。其中的代表作《春夜宴桃李园图》发表于漫画杂志《漫画界》(1936年第2期),表现了林语堂、周作人、郁达夫、丰子恺、周伯平、老舍六位论语派文人于春夜桃花园中聚会的场景,是这一时期典型的名人漫画。(图1)论语派是20世纪三四十年代中国现代文坛中一个著名的文学流派,以幽默闲适小品文著称,因林语堂创办的小品文杂志《论语》而得名。“春夜宴桃李园”是中国古代美术史中的经典题材,其内容来源于唐代诗人李白所作的记述与从弟在桃园中聚会的序文《春夜宴从弟桃花园序》。〔3〕这一题材备受文人雅士的喜爱,中国美术史中有很多根据此题材创作的书画及工艺美术作品。〔4〕(图2,图3)汪子美的漫画《春夜宴桃李园图》则创作于20世纪30年代这一特殊时期,为这一传统文人雅集题材赋予了现代意义。

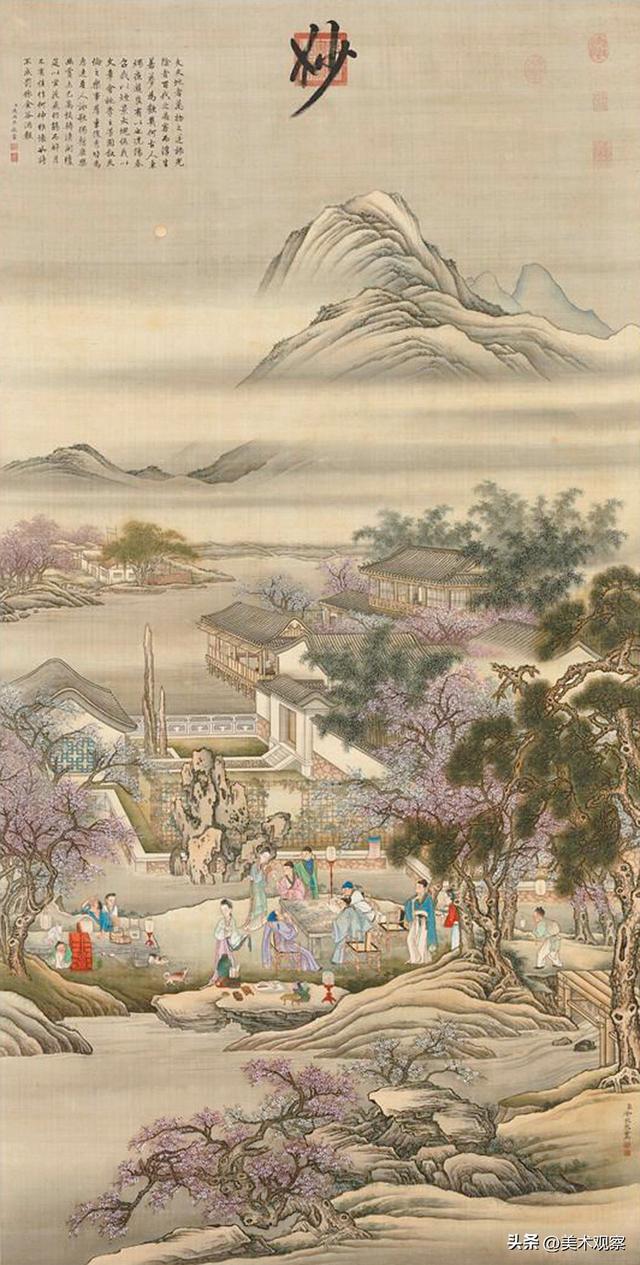

图2 [清] 冷枚 春夜宴桃李园图 绢本设色 188.4×95.6厘米 台北故宫博物院藏

图3 [清] 景德镇窑粉彩春夜宴桃李园图笔筒 陶瓷 13.3×17.4×17厘米 上海博物馆藏

一、概述

自五四新文化运动以来,出版业成为知识分子及社会活动者传播思想主张、参与社会变革的有效手段。现代出版业的知识传播与思想启蒙功能受到学界的一贯重视,而其娱乐休闲功能却往往被忽视。不可否认的是,休闲刊物助推了出版业的快速发展,完成了出版机构的资本积累,也培植了一批现代职业文人。例如世界书局早年出版了许多迎合市民趣味的鸳鸯蝴蝶派小说,这使得世界书局获利丰厚,快速与商务印书馆、中华书局形成三足鼎立之势。〔5〕

进入20世纪30年代,随着上海市民阶层的发展壮大和文化水平的提升,阅读报刊书籍成为上海市民阶层的一种日常休闲活动。在休闲刊物市场中,非常值得关注的是画报类刊物的风行以及随之兴起的图像消费风尚。图像因直观、形象、生动、易于俗人的特性而在大众传播方面拥有绝对优势,因此成为自明清以来通俗出版物吸引读者的重要因素。随着摄影技术和印刷技术的进步,图像的生产和传播效率得以显著提升,各种画报刊物大量涌现,成为满足市民阶层图像消费需求的现代都市文化产品。〔6〕伴随现代传媒业发展而来的漫画艺术在30年代迎来了黄金时代,成为一种盛行于报刊杂志中的新艺术形式。在商业氛围非常浓厚的上海,漫画愈发成为一种满足市民阶层文化需求的大众艺术商品,成为都市文化的代表。〔7〕漫画艺术所依托的市场与出版业紧密相关。据不完全统计,上海漫画杂志的出版在1934年至1937年间达到了高峰,这个时间段上海约有三十余种漫画杂志出版发行,代表者有《上海漫画》《时代漫画》《漫画界》《独立漫画》《漫画生活》等。〔8〕

在包罗万象的漫画杂志中,名人肖像漫画成为漫画中最为吸引读者眼球的内容,它们通常占据漫画杂志的重要位置,位于杂志的封面或彩色内页,成为整本杂志的视觉焦点。漫画家将政客、文人、电影明星等社会名人的形象进行抽象、夸张、变形,借助现代传媒实现了对名人公众形象的构建与解构。名人肖像漫画的流行很大程度上源于西方休闲杂志的影响。作为国际贸易口岸和中国出版中心,上海的图书市场上拥有丰富的外国出版物。上海漫画家经常在外文书店搜寻购买《笨拙》《纽约客》《名利场》等国外杂志,一方面供自己的漫画杂志转载之用,另一方面从中为自己的漫画寻获创作灵感〔9〕,甚至在封面设计、排版、内容编排上都对这些英美休闲杂志有所借鉴。美国杂志《名利场》中最吸引人的就是名人肖像漫画。这些漫画用夸张的人物造型和鲜艳的装饰派艺术(ART DECO)色彩吸引了读者的眼球。〔10〕《名利场》的漫画家米格尔·珂弗罗皮斯给予中国漫画家的影响尤其大。他于1930年和1933年到访上海,第二次访沪期间还与上海的漫画家进行了深入的交流。他的很多漫画作品在《论语》《时代》《十日谈》漫画杂志上转载刊登,林语堂、邵洵美等文人专门撰写文章介绍他,对他大加赞赏。张光宇、叶浅予、汪子美、胡考、陈静生等中国漫画家在30年代中期创作了大量的“珂弗罗皮斯式”的肖像漫画。〔11〕(图4)

图4-1 珂弗罗皮斯 不可能的采访No.4: 休伊·朗vs墨索里尼 载于《名利场》1932年第3期

图4-2 张光宇 难得碰头: 蔡廷锴, 张学良 载于《时代》1932年第3卷第3期

图4-3 珂弗罗皮斯 好莱坞的马里布海滩 载于《名利场》1933年第8期

汪子美的《春夜宴桃李园图》虽然带有民国时期漫画作为舶来品的特点,但是同时又有很强烈的中国特色。其描绘的现代文人形象,在当时的名人肖像画中并不多见。而画面中的文人均为论语派作家,又体现了漫画与文学之间存在着丰富而复杂的联系。

二、20世纪30年代幽默小品文的兴起

1924年,从欧美留学归来的林语堂在《晨报副刊》撰文《征译散文并提倡“幽默”》和《幽默杂话》,第一次将英文中的 humor 一词翻译为“幽默”。进入30年代,国民党专制统治进一步加深,对新闻出版采取了愈加严厉的审查制度。林语堂一改之前在《语丝》杂志上的激进之风,转而采用一种更为温和潜藏的幽默文风。1932年,林语堂创办幽默杂志《论语》,之后又于1934年、1935年创办小品文杂志《人间世》《宇宙风》,使得幽默小品文在30年代的现代文坛风靡一时。林语堂将小品文的笔调设定为“以自我为中心,以闲适为格调”〔12〕,将幽默视为“进行社会政治批判的一种手段”〔13〕,主张通过小品文展现作者幽默、性灵的个性,为现代散文开辟一个迥异于公式化、载道式的“普罗文学”的创作方向,树立起不追随任何党派,只说自己想说的话的自由主义知识分子典型形象。由此,创作幽默小品文成为当时许多自由主义知识分子实现社会理想、争取话语权力的一种选择,进而幽默小品文也成为大众阅读市场中的热门文化产品,受到了读者的极大欢迎。据林语堂《八十自述》中所述:“(《论语》)很容易便成了大学生最欢迎的刊物。中央大学罗家伦校长对我说:‘我若有在公告栏内公布的事,只须要登在你的《论语》里就可以了。’”〔14〕

三、20世纪30年代漫画与小品文的共荣与互动

漫画与小品文拥有相似的生产机制、读者群体和传播媒体,漫画艺术因此借得文学领域的幽默风潮迅速发展,与小品文共同迎来了黄金时期。可以说,文学界的小品文运动在某种程度上助推了漫画艺术在30年代的黄金时期,而漫画与小品文的结合则将小品文的特质发挥到极致。这主要体现在两方面:一方面,漫画成为小品文杂志不可或缺的内容;另一方面,幽默小品文的流行使出版商更乐意投资出版漫画,为漫画扩大了市场。

首先,小品文杂志为漫画艺术提供了传播空间。小品文与漫画珠联璧合,构成小品文杂志图文交融的形态特征。

漫画与小品文在形式、内容、功能方面拥有诸多相似之处。二者均采用短小精悍的形式,内容涉及社会万象,主要服务于市民阶层的休闲娱乐,因此二者在30年代经常被人们并置讨论。例如,林语堂在《说漫画》一文中将漫画与小品文相提并论,表达了自己对于漫画与小品文的喜爱。他特别赞赏墨西哥漫画家珂弗罗皮斯能够在寥寥数笔之中表现人物精神气质的特点,“画笔极省”“无一闲笔”。〔15〕丰子恺也将漫画与小品文进行类比,提出漫画与小品文的共通之处为“随意取材、篇幅短小、内容精粹”〔16〕。正是因为漫画与小品文拥有这样的相通之处,因此经常与小品文同时出现于同一刊物之上。《论语》在创办之初即打算仿照英国幽默杂志《笨拙》办成一半漫画一半小品文的形式,只是实际操作中漫画所占篇幅并没有预期那么多,但每一期杂志均有几幅漫画作品刊登,其中包括一些转载自《笨拙》《纽约客》等国外杂志的漫画。

在这些小品文杂志中,丰子恺的漫画最为引人注目。丰子恺深受日本漫画家竹久梦二的影响,其漫画呈现自然清新、诗意隽永的独特风格,深受文学家及读者大众的喜爱。早在1925年,身为文学家兼漫画家的丰子恺就在《文学周报》《小说月报》等文学杂志上发表漫画作品,树立了“子恺漫画”的名声。30年代至40年代,小品文杂志成为丰子恺漫画作品传播的重要阵地。例如,30年代丰子恺为《宇宙风》杂志创作了24期“人生漫画”系列,40年代又为《宇宙风》创作了13幅“特为本刊作画”系列。丰子恺的漫画或出现在封面、扉页,或是在内页占据整版篇幅,或是作为文章的插图,成为小品文杂志中的一大看点,为读者提供了独特的视觉体验。此外,1935年《论语》《太白》两个小品文杂志上还刊登了“子恺漫画润例”,公布了立幅、横幅、册页、扇面几种作品形制的价格、订购画作的联系方式等信息。可见小品文杂志的读者中有不少丰子恺漫画的收藏者,而且这些读者已经不满足于观赏杂志上的复制图像,而是希望收藏原作。

此外,小品文和漫画作为一种风行于大众消费市场的文化产品引起了出版人的注意,获得了资本市场的青睐。在对幽默风潮的投资方面,邵洵美是最具代表性的人物。邵洵美是富家子弟,20年代自英国留学归来后,投身文学出版事业。他素有“文坛孟尝君”之称,喜欢与文艺界人士结交,经常在家中设宴款待文学家和艺术家。鲁少飞的漫画《文坛茶话图》(载于《六艺》1936年第1卷第1期)即用虚拟的手法描绘了邵洵美对现代文坛中的各派作家的款待。在现实中,邵洵美的座上宾除了章克标、林语堂、李青崖、郁达夫等文学家,也有漫画家张光宇、张振宇、黄文农。〔17〕小品文杂志《论语》也是在邵洵美的沙龙中讨论诞生的。

30年代,邵洵美开始投身大众读物的出版。1934年,在时代印刷公司的基础上,邵洵美成立了以幽默出版物为特色的时代图书出版公司,先后出版了《时代》《论语》《时代漫画》《万象》《时代电影》《人言》《声色画报》等刊物。其中有三本杂志由漫画家主编——《时代》画报由叶浅予任主编,《时代漫画》由鲁少飞任主编,《万象》由张光宇任主编。其中《时代漫画》是30年代影响力最大的漫画刊物。《论语》《时代》《万象》也经常刊登漫画家的作品。此外,时代图书公司还出版了《论幽默》(邵洵美主编)、《老舍幽默诗文集》、老向的幽默小说《庶务日记》、漫画集《王先生》《安得生》等图书。邵洵美对漫画杂志、图书及幽默文学的投资,与30年代初期流行的幽默之风不无关系。

四、漫画的文学性:《春夜宴桃李园图》中漫画与小品文的共生

汪子美的漫画《春夜宴桃李园图》即创作于小品文与漫画艺术盛行之时。画中主要人物有林语堂、周作人、郁达夫、丰子恺、周伯平、老舍六位最具代表性的论语派文人,漫画的文字解说与图像之间形成了充满张力的互动。如前所述,丰子恺认为漫画最大的特点是用笔简略但注重意义,因此漫画具有很强的文学性;在单纯的图画不足以表情达意时,漫画会借助标题或文字解说来增加作品的表现力。汪子美的《春夜宴桃李园图》正鲜明地体现了漫画的文学性,蕴含着丰富的图文互动关系。从画面来看,画面的中心描绘的是这次聚会的发起人之一林语堂抻纸援笔、准备作序的瞬间,其他几位客人立于林语堂左右,静待其挥毫泼墨;另一位发起人周作人则弯腰煮茶。作者用简单凝练的线条将六位作家的面貌特征和肢体语言表现得惟妙惟肖。人物占据了画面的绝大部分,桃花、山石、池鱼、明月等环境要素则位于画面边缘,仅做点题之用。这体现了漫画艺术对人物形象尤其是面貌特征的强调与重视。此外,漫画还配有一段精彩的文字解说,乃汪子美将李白的《春夜宴从弟桃李园序》进行改写,记述了一场虚构的现代文人雅集,其中不无对“论语派”文人的精神风貌和文学主张惟妙惟肖的描述:

时维二月,序属仲春。是夜月色甚佳,星斗徘徊。园中桃李灿烂开矣。名儒“语堂居士”及“苦茶和尚”,联笺雅召四方山野高士邀客,来园中饮酒赏花。于是国内文坛“藏鹿卧鹤”之士,皆翩然而至。一时杯觥交错,谈笑风生。龟能解韵,鶴可唱咏。举止无粗线条,吐露尽细表情。各述经验,不外小桥,明月,凉风。有所探讨,无非种竹,看花,钓鱼。并没有“阿比西尼亚”名词掺杂入耳,致伤大雅。酒酣,由“语堂居士”伸纸援笔,草“春夜宴桃李园序”一文,落英缤纷中,但见走笔如龙,一挥而就。文曰:夫宇宙者,万载之文章,苍蝇者,百代之小品;而浮生若梦,幽默几何?古人桃园避秦,良有以也!况小蝶嗑我以瓜子,大块吃我以豆腐。会桃花之芳园,序文坛之雅事。群季俊秀,皆为“公安”,吾人文章,独尚“中郎”。“拉丁”未化,简字普行。开“人间”以“书屋”,飞“宇宙”而生“风”。不有佳作,何抽版税?如稿投来,酬依千字五元。自右至左:苦茶和尚,达夫山人,语堂居士,平伯学究,子恺画师,老舍秀才。〔18〕

文字中汪子美将六位文人按各自特点化为“语堂居士”(林语堂)、“苦茶和尚”(周作人)、“达夫山人”(郁达夫)、“平伯学究”(俞平伯)、“子恺画师”(丰子恺)、“老舍秀才”(老舍)。这六位文人大都以幽默闲适、冲淡隽永的创作风格著称,尤其是周作人、俞平伯的文字多表现精致典雅的生活情趣和文人意趣,所述皆为“小桥、明月、凉风;种竹、看花、钓鱼”,被称为“藏鹿卧鹤”之士。“夫宇宙者,万载之文章,苍蝇者,百代之小品”一句取自林语堂《论小品文笔调》一文中的“所谓‘宇宙之大,苍蝇之微’无一不可入我范围矣”〔19〕,指代小品文的取材范围之广;“浮生若梦,幽默几何”“古人桃园避秦,良有以也”影射论语派文人以自我为中心而避谈政治;“群季俊秀,皆为‘公安’,吾人文章,独尚‘中郎’”说的是论语派文人崇尚的以袁宏道(字“中郎”)为代表的晚明文学流派“公安派”及其独抒性灵,不拘格套、容纳真诚个性的文学主张;“开‘人间’以‘书屋’,飞‘宇宙’而生‘风’”指示林语堂创办的小品文刊物《人间世》《宇宙风》和出版机构“人间书屋”;“不有佳作,何抽版税?如稿投来,酬依千字五元”则明示了商业环境下现代文学生产的稿酬制度。

可以说,这段文字解说亦不失为一篇幽默风趣的小品文,对漫画的主题阐释起到关键作用,与图画相得益彰,弥补了图像语言的未尽之处。漫画的图画部分对有形的人物面部特征和肢体动作进行重点描绘,而文字部分则对无形的言谈、文风、思想进行了生动的描述。这种图文并举的形式既继承了中国传统书画中题跋的传统,又带有明显的幽默小品文的特质,体现了漫画特有的文学性。

五、雅俗之辩:汪子美对“春夜宴桃李园”的批判

汪子美的漫画《春夜宴桃李园图》借用中国传统文化中“春夜宴桃李园”文人雅集题材表现20世纪30年代现代文学作家的关系、情态。这种以古代题材表现现代人的创作方式,是漫画创作的常用手法,也是漫画现代性的一种体现。如前文所述“春夜宴桃李园”已经成为历代文人士大夫乃至帝王所膜拜的文化符号,象征着文人隐居自适、寄情园林的同时不避俗世人情往来的理想生活方式;而汪子美将现代文人置于古典文化的春夜宴桃李园之中,表面上为论语派文人所倡导的表现自我、性灵、言志的文学主张营造了恰当的场景,实则隐含了他对现代文人追慕传统士大夫生活方式的批判。汪子美将桃李园视为文人逃离“十字街头”的象牙塔,批判了“论语派”文人脱离现实、避世自保的创作态度。

图5 汪子美 诗人游地狱 载于《独立漫画》1935年第5期

在30年代,汪子美创作过很多关于小品文和“论语派”文人的作品。从这些作品中,可以更加清晰地看到汪子美对小品文的批判态度。1934年9月,汪子美在《时代漫画》杂志上刊登了一组漫画作品《国防人才点将录》,作品将当时的林语堂、吴稚晖、梅兰芳等社会名人当作国防人才进行一一点评。他提出一个“打倒帝国主义”的谋略,即由林语堂将两万万部古代小品和幽默刊物分送敌国的青年学子,向其宣扬幽默与灵性之趣旨,“以消减其青年国民爱国前进思想”,令其沉迷于小品文,“不复问国事矣”,旁敲侧击地讽刺了林语堂及其倡导的幽默小品文对本国青年的误导作用。一年之后,汪子美的《诗人游地狱》(图5)刊登于1935年第5期《独立漫画》的封面。作品用对比的手法描绘诗人邵洵美手执一本《小品文》在满布枪林弹雨的地狱中悠然游走。1936年2月,汪子美在《时代漫画》上发表《文坛风景》,表现鲁迅与周作人兄弟俩迥异的文学主张——画面中左翼文学领袖鲁迅在“普罗列塔”(指代无产阶级)上登高远眺一幅静默的六朝山水图画,画面另一侧代表闲适文人的周作人骑驴走过一座“小布尔桥”(指代小资产阶级)。与李白宴饮的桃李园相似,漫画背景中的六朝山水图画也是文人躲避乱世的理想空间的隐喻;周氏兄弟二人并置一图,喻示了十字街头的普罗文学与象牙塔中的闲适文学二者的对立。1936年9月,日本帝国主义侵略中国日益深重之时,汪子美在《上海漫画》上发表了一幅表现论语派文人群像的漫画《新八仙过海图》(图6),将林语堂、周作人、郁达夫、俞平伯、老舍、丰子恺、简又文、姚颖八位闲适文人表现为八仙,现身于画面中代表日本帝国主义侵略中国炮火的火山景象中——吕洞宾乘黄鹤去西洋极乐世界另求出路,代表林语堂出走美国;其他几位仙人则乘舟另觅仙境。同一时期,在现实战火的威胁下,小品文运动轰然落幕。

图6 汪子美 新八仙过海图 载于《上海漫画》1936年第5期,另载于《逸经》1937年第28期

这一系列作品中汪子美对于论语派文人的批判,折射了当时文坛关于小品文社会功能的雅俗之辩。20世纪30年代的小品文运动以晚明公安派小品文为源流,是封建士大夫阶层雅文化的现代延续(尽管在实际中为迎合市民阶层进行了相应的俗化)。30年代,国民党对文化领域采取强硬的专制统治,以林语堂、周作人为代表的自由主义文人不再奢望20年代容纳自由思想的言论空间,转而开始采取一种“非政治”的政治姿态。与激进的、走革命路线的左翼文人不同的是,自由主义文人走向隐逸和超然,追寻自我价值,坚持一种与主流的“载道”文学不同的“言志”文学。其中周作人作为一位最具代表性的“隐士”,沉溺于听雨煮茶、种竹看花的雅致世界。可以说,自由主义文人的不谈政治是传统士大夫“隐居以求其志,曲避以全其道”的隐逸文化的现代延续,是“重蹈传统世子在入世与出世之间辗转无定的覆辙”。〔20〕但小品文流行的时间正值抗日战争全面爆发的前夕,左翼思想成为统治文艺界的主流思想。左翼文人对小品文进行了猛烈的批判。左翼文人认为小品文是有闲阶级的消遣,逃避现实,以自我中心,忽略了广大民众的需要。鲁迅认为幽默闲适小品文只是“小摆设”,是“抚慰和麻痹”。在社会危机如此深重,“风沙扑面,狼虎成群”的时代,小品文这种“小摆设”没有什么用。这个时代真正需要的小品文必须是“匕首”和“投枪”,“能和读者杀出一条生存的血路”。〔21〕茅盾明确反对小品文以“自我中心,个人笔调,性灵,闲适”为主,反对“自由意志”。〔22〕伯韩将小品文分为雅人小品和俗人小品。指出雅人小品文是“绅士们的幻想”,“有闲阶级的玩弄品”,“逃避现实,无视客观”的“消遣品”。〔23〕左翼文人与论语派文人之间的论争,充满隐士与斗士、个人与集体、精英与大众之间的二元对立。

汪子美是一位左翼倾向比较明显的漫画家,他对于小品文的态度与左翼文人非常相似。他反对“象牙塔”中的艺术,主张漫画创作应该走向十字街头,贴近群众生活,为大众服务,这与左翼阵营对待社会大众的态度是非常相似的。例如,在《漫画价值的立足点》中,他批评了纯粹绘画距离群众太远,终日藏在“象牙塔”中,仅顾及释放自己的个性,满足自己的创作欲,不肯看一看十字街头正发生怎样的骚动。而漫画“以新鲜的姿态,正确的意识,却渐渐与群众接近起来”,“漫画对于群众所贡献的,正是群众所希冀寻求的”,漫画是“大众的最好的精神的食粮”。〔24〕另一位深受左翼思想影响的漫画理论家王敦庆对服务于少数富裕者和知识阶层的传统绘画进行了批判,指出“漫画是民众化的艺术”,漫画的题材与民众有很深的联系,借着现代制版与印刷术的推动普遍地深入民众之中。〔25〕漫画家汪子美对于论语派文人及小品文的批判,实际上是俗文化对雅文化的批判,体现了漫画家与论语派文人审美价值观之间的冲突。

六、批判与消遣:漫画的两副面孔与漫画家的双重身份

可以说,《春夜宴桃李园图》体现了漫画与文学之间微妙的关系——小品文运动和幽默风潮推动了漫画艺术的发展,而漫画又反过来批判小品文中的消极避世。这一矛盾共生的关系也揭示了漫画社会功能的双重性,漫画具有“一硬一软”两副面孔——既可以是批判现实、揭露黑暗的武器,也可以是轻松消遣的文艺形式。丰子恺曾将漫画分为战斗漫画、讽刺漫画、描写漫画和游戏漫画四种类型。其中战斗漫画是在战争中用以揭露、瓦解敌人的漫画,有“强于弹丸”的作用。讽刺漫画较战斗漫画和缓,是以幽默讽刺的方式揭露社会的不合理之处,“以笑语叱咤世间”。描写漫画“不加批评,但以画描出人生诸相,真切而富有情味”,这在东方文化中较多见,如深刻影响丰子恺创作的日本漫画家竹久梦二的作品。游戏漫画“是趣味浅薄的漫画,除了引人发笑之外,别无意义”,在西洋杂志中较多,中国漫画家也多有模仿。〔26〕这四种漫画类型中,战斗漫画和讽刺漫画通常是表现政治与社会现实的硬性作品,而描写漫画和游戏漫画通常是纯文艺或休闲性质的软性作品。

漫画的一软一硬两种面孔,看似矛盾但辩证统一,需要结合具体的社会语境进行客观认识。作为漫画的黄金时代,20世纪30年代一方面商业繁荣、都市文化发达,另一方面则民族危机日益深重。漫画在这种特殊的时代背景下,自然呈现出一种矛盾而复杂的面貌。首先,漫画这门艺术拥有与生俱来的批判与斗争的基因。从清末到民国,漫画就与社会变革和思想启蒙紧密相关,在辛亥革命、五四新文化运动、北伐战争等历史事件中,漫画都是揭露腐败、传播思想、开启民智、激发斗志的利器。正如《时代漫画》第一期封面上由漫画家张光宇设计的“漫画骑士”即表现了漫画家以画笔为武器,英勇向前的创作姿态,象征着漫画的斗争性。此外,漫画在讽刺与批判之外还拥有娱乐消遣的功能。在商业社会环境下,漫画作为一种大众化艺术市场的产品,其娱乐性一方面保障了其赖以存在的传播媒介的销量和存续,另一方面也是规避政治审查高压的一种权宜之计。由于漫画与小品文均篇幅短小、生产周期短、内容贴近市民阶层日常生活,是一种“轻阅读”文化产品,非常适于在杂志这种出版周期较短的媒介上进行传播,也非常适合满足生活节奏较快、喜欢新奇体验的市民阶层的消费需要,因此漫画得以与小品文共享传播空间和市场的青睐。

与漫画的双重特性相辅相成的是20世纪30年代漫画家的双重职业身份。他们一方面褒扬正义,披露邪恶,另一方面也依附于商业系统生存。在漫画创作之外,漫画家还经常涉足广告设计、图书装帧及插图设计、服装设计等商业美术领域。许多漫画刊物和漫画家坚持中立的政治立场,并不服务于某一个党派。正如张光宇在1936年第一届全国漫画展览会时发表的文章中所述:“我们是公正的人联合而为公正的集团;我们不是去征服一切,我们是解释一切;我们不是宪制下的政党,不是政治的活动,我们只是舆论。”〔27〕汪子美的漫画对小品文的讽刺,其实是用漫画硬的一面去批判小品文软的一面,这与民族危机日益深重与左翼思想占据主流的现实语境不无关系。虽然汪子美关注大众,提倡漫画应反映大众生活,但是他始终没有专门服务于任何政党。在创作讽刺漫画之外,汪子美还为联华电影公司创作了大量电影明星漫画,这是职业漫画家得以生存的必然。可以说,在特殊时代背景下,漫画家拥有游走于社会责任与商业价值之间的双重身份,造就了漫画的一软一硬两副面孔。

结语

汪子美《春夜宴桃李园图》中呈现出的漫画与小品文的矛盾与共生关系,充分揭示了漫画艺术在民国艺术与文化生态中的复杂特性。与其他艺术形式相比,漫画由于其文学性而与现代文学有着更密切的联系。漫画与小品文在形式、内容、生产机制、传播方式等方面拥有诸多相似点,论语派文人发起的小品文运动更是对漫画的流行起到实质性的推动作用。尽管如此,漫画家汪子美在以《春夜宴桃李园图》为代表的一系列作品中对小品文进行了无情的批判。这实际是漫画作为服务于大众的俗文化对论语派文人所追慕的传统士大夫阶层的雅文化的批判。漫画与小品文之间的这种矛盾的共生关系,展现了漫画艺术在商业社会和民族危机并存的特殊艺术生态中的双重性——既是都市生活中轻松消遣的文艺形式,也是针砭时弊的武器。(本文系国家社科基金艺术学重大项目“中国艺术品市场发展研究”成果,项目批准号:20ZD07)

注释:

〔1〕文学禹编辑《丰子恺漫画文选集》,台北勃海堂文化公司1987年版,第727—728页。

〔2〕汪子美(1913—2002)。山东临沂人。1934年考入上海美术专科学校就学。先后于天津市立美术馆、上海联华影片公司、成都华西建设社任美术编辑。抗战期间参与编辑《抗战画刊》《漫画战线》等书刊。1944年汪子美与高龙生合作的“幻想曲漫画展”在重庆举行,观者如潮,冯玉祥、周恩来皆来观展。抗战胜利后在重庆为《大公报》《新民报》主编漫画副刊和《万象十日画刊》。1949年后在重庆文联从事专业创作。曾任教于四川美术学院。

〔3〕李白《春夜宴从弟桃花园序》(又名《春夜宴从弟桃李园序》)全文:“夫天地者,万物之逆旅也;光阴者,百代之过客也。而浮生若梦,为欢几何?古人秉烛夜游,良有以也。况阳春召我以烟景,大块假我以文章。会桃花之芳园,序天伦之乐事。群季俊秀,皆为惠连;吾人咏歌,独惭康乐。幽赏未已,高谈转清。开琼筵以坐花,飞羽觞而醉月。不有佳咏,何伸雅怀?如诗不成,罚依金谷酒数。”

〔4〕“春夜宴桃李园”题材的典型作品包括明代仇英、姚允在、祝允明及清代冷枚、吕焕成、吴焯等画家创作的绘画作品《春夜宴桃李园图》,明代陈道复、韩道亨,清代黄慎等书法家创作的书法作品《春夜宴桃李园序》。参见殷春梅、韦兰《现存有关李白的古代书画作品目录》,载于《中国李白研究(2005年集)——中国李白研究会第十一次学术研讨会论文集》,黄山书社2005年版,第468—478页。此外,文玩用品上也经常出现“春夜宴桃李园”,例如清雍正景德镇窑粉彩春夜宴桃李园图笔筒(上海博物馆藏),清乾隆题诗碧玉春夜宴桃李图圆笔筒(故宫博物院藏)。

〔5〕关于新文学出版业与鸳鸯蝴蝶派小说的关系,参见周利荣《鸳鸯蝴蝶派与民国出版业》,《出版史料》2005年第2期。

〔6〕关于上海画报刊物与都市文化的论述,参见Pickowicz P G, Shen K, Zhang Y. Liangyou: Kaleidoscopic modernity and the Shanghai global metropolis, 1926-1945. Brill, 2013. 及沈揆一《现代都市的视觉文化建构:1930年代的上海画报〈时代〉》,《艺术探索》2019年第5期。

〔7〕关于漫画作为一种都市文化产物的讨论,参见CRESPI J A. Manhua Modernity: Chinese Culture and the Pictorial Turn. University of California Press, 2020: 25-57.

〔8〕关于1934年至1937年的上海漫画杂志发展情况,详见黄祎《短暂的繁荣——1934年到1937年上海漫画研究》,中国美术学院2017年版,第15—24页。

〔9〕关于张光宇、叶浅予在上海别发洋行搜购外国杂志《笨拙》《纽约客》《名利场》的叙述,参见叶浅予《细述沧桑话流年叶浅予回忆录》,中国社会科学出版社2006年版,第112页。

〔10〕关于20世纪30年代《名利场》中的名人漫画,参见Reaves W W, Friendly P, National Portrait Gallery. Celebrity Caricature in America. New Haven: National Portrait Gallery, Smithsonian Institution, in association with Yale University Press, 1998: 211-246.

〔11〕关于珂弗罗皮斯对上海漫画家的影响,参见卫恒先《米格尔·珂佛罗皮斯的上海之行及其对于中国现代漫画的影响》,《美术》2021年第9期。

〔12〕林语堂《发刊词》,《人间世》1934年第1期。

〔13〕钱锁桥《林语堂传:中国文化重生之道》,广西师范大学出版社2019年版,第101页。

〔14〕林语堂《林语堂自传》,群言出版社2010年版,第233页。

〔15〕关于漫画和小品文的比较,详见林语堂《说漫画》,《时代漫画》1934年第2期。

〔16〕丰子恺《漫画的描法·子恺漫画选》,湖南文艺出版社2001年版,第4—5页。

〔17〕关于邵洵美沙龙的情况,详见林琪《海上才子:邵洵美传》,上海人民出版社2002年版,第100页。

〔18〕汪子美《春夜宴桃李园图》,《漫画界》1936年第2期。

〔19〕林语堂《论小品文笔调》,《人间世》1934年第6期。

〔20〕关于论语派文人的审美价值重构及大众取向,参见吕若涵《另一种现代性——“论语派”论》,台北万卷楼图书股份有限公司2018年版,第155页。

〔21〕鲁迅《小品文的危机》,载于《鲁迅全集第四卷》,人民文学出版社2005年版,第592页。

〔22〕茅盾《小品文与气运》,陈道望编《小品文和漫画》,上海生活书店1935年版,第1—2页。

〔23〕伯韩《由雅人小品到俗人小品》,陈道望编《小品文和漫画》,上海生活书店1935年版,第3—9页。

〔24〕汪子美《漫画价值的立足点》,《独立漫画》1935年第2期。

〔25〕王敦庆《漫画讲座:(一)漫画是民众的艺术》,《漫画之友》1937年创刊号。

〔26〕关于漫画的四个类型,详见丰子恺《漫画》,引自文学禹编《丰子恺漫画文选集》,台北勃海堂文化公司1987年版,第731—734页。

〔27〕张光宇《从第一届全国漫画展览会起说到:漫画·漫画界·漫画家》,《漫画界》1936年第7期。

张慧 清华大学美术学院史论系2019级博士研究生

章锐 清华大学美术学院副教授

(本文原载《美术观察》2022年第8期)

,