我知道养鱼池在湖边,应该不远。但更知道在二湖涯上,路肯定不好走的。可是绕过古镇鲁桥,崔总却把车子开得四平八稳,且车速亦如在平常公路上行走,特别是爬上一个高坡之后,窗外竟出现了小高速的路面。看着我满脸的疑惑,崔总马上告诉我:“还没来过吧?这就是新修的环湖公路。”

啊!这就是环湖公路,在电视里我早已看过报道。想不到这就是在原湖东大堤上修起来的环湖公路,直通济宁—微山,当然也就直通我的老家宋家闸!微山—宋家闸—济宁,假如我那魂牵梦绕的宋家大闸还在,巍巍雄立的宋家大闸,来往如梭的机动、手摇渔家小舟,家乡该是一个多么好的微山湖旅游、铁道游击队故乡游的好景点啊!

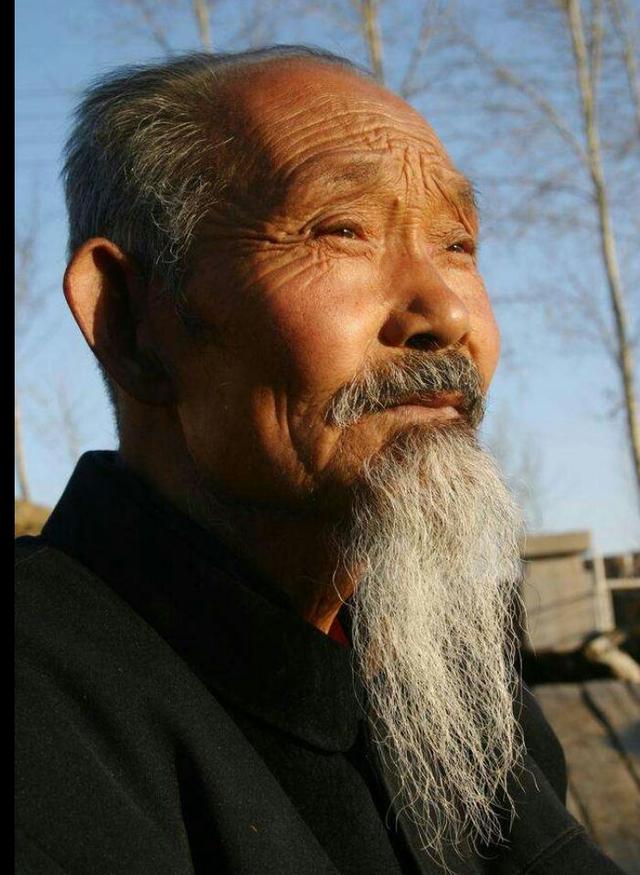

这样想着,不由又让我忆起了为保卫宋家大闸而白白捐躯的三老头他老人家……

对于长辈人的称呼,在宋家闸称祖父、外祖父,均为“老爷”,只是在称外祖父时加个“外”字以示区分。而对曾祖父,或者再上一辈的爷爷辈,则是再加个老字直接称之为老老爷完事,比如我要忆起并要为之记传的三老头,因了其在宋家闸辈份最高,人们则就直接称他老人家为三老头。

听二大爷说,人家三老头可不是因了辈份高,才受人尊重的,而是他老人家自从长大成人后就属于德高望重的一种。要不,能在国家号召支前的时候,那时仅三十出头的他,振臂一呼,就能吆喝起几十号人,推起独轮小车,腰里束了煎饼卷子,风风火火就上了淮海战场?

而打完淮海,再过长江,过了长江再接着南下,直到打到雷州半岛……直等把老蒋撵出大陆,三老头应该绝对是有功之臣。然而,他老人家却心里只惦着家中还有七十多岁的老娘,便解甲归田重新回到了宋家闸。

三老头辈份高、秉性直,参加过革命,又是党员又多少识几个字,村支书不是他老人家能是谁的?故,自从我记事起就记得是他老人家领着大家分地、开会、交公粮。从互助组,到初级社,到高级社,再到人民公社,抗旱排涝,哪项都是走在大家的前头。

当然,过往的那些事也能树起来三老头的形象,但是,之所以让我为他立传,主要是因为拆掉几百年的宋家大闸,改建排灌站。

说来也邪,三老头任村支书那些年,宋家闸一带,主要任务就是对付水患。老运河停航了,下游让围湖造田的把老运河截死,水没了去处,每年只要到了六月,从滕县那边来的客水,就把宋家闸围了个结结实实:几乎每年都是收了麦子,耩下豆子就开始“豆子开花,捞鱼摸虾。”眼看就要挂角的绿油油的一地豆子,转眼就都泡在水里,那光景,谁看了谁不心疼?

记忆中的三老头,整天就是裤子卷到大腿根,扛一张铁锨,披一个用蒲草编的蓑衣,天明到天黑的在地里转。可是,甭管是豆子地,还是高粱棵,哪里有没水的地方?因而,那些年整个宋家闸大大小小的干部一起商量来商量去,商量多少回就只有一个办法: 大禹治水靠疏,隔着老运河隔着运河大堤,要想把这上游涌来的“倒包水”弄出去,那就只有一条路 修排灌站,把水倒进大湖。

可是,这要修一个相当规模的排灌站,绝对不是说说就能办到的。首先就要用大量的石头做基础。那时候不像现在,钢筋水泥到处是。况且宋家闸就离最近的大山口,也有五十多里地,何况就是能上山去拉,一个宋家闸都没有一辆好地排车。

结果,商量来商量去,主意还没拿定呢,宋家闸就来了两个刚走出校门的青年教师。一个姓薛,左眼有个疤,村上人都把他称之为薛疤;一个姓张,一脸浅皮麻子,村上人都将其称之为张麻。可是,也不知这两位在哪里领了尚方宝剑,一进宋家闸就拔了三老头的“白旗”,他们便成立了宋家闸革委会。 给三老头的罪过: 只抓生产,不抓革命。

并且,接下来就盯上了宋家闸的大闸。那大闸不就是石头砌的吗?确乎,那就是石头砌就的。况且在基本断流的老运河上,已属鹤立鸡群,故,在他们眼里就纯属四旧!

以前,凡到过宋家闸的都知道,当初的宋家大闸那气派,至今我上下闸见了十多个,那闸口,那金门,确实就是少有。

至今金门的多宽多长,二大爷都烂熟于心。闭着眼就能说得不差分寸: 整个闸基高一丈九尺八寸 , 金门则宽二丈二尺 , 一律的豆青石垒就。方园一百多立方的闸基、闸背、金门,整整三百六十六块豆青石,竟然没有一个卯钉,更别说有灰沙沾扯,真可谓扣接技术达到了极至。

如果大闸如今还在,恐怕中国建筑学院的专家们也要亲自来宋家闸坐地研究、考察。我是亲自参加了拆闸工程的,那也是我初中毕业回乡后,接受贫下中农再教育的第一次改造洗礼。

记忆中的那石料真好!方方正正,哪块闸基石都有七八百斤,以至上千斤。看着那方方正正、见棱见角的料石,那时尚属充满幻想的我,就常盯着一块块的巨石发呆: 闸北边 100 多米处就是中规中矩的月河 , 月河里当年是设着闸官所的 , 听说仅闸官、闸夫、溜夫就过百人呢。高高的闸脊 , 宽广的闸背 , 鹤立鸡群地矗在两个村子中央 , 那可是方圆百里的水旱码头。想想当年百舸争流,粮船竞渡,南蛮子北侉子齐聚,京广杂货、南腔北调那该是怎样的景象啊!可如今,横跨在大运河上有着老宋家族人血汗、智慧的几百年的古建筑,在那特殊的岁月里,经了从天而降的薛疤、张麻的破四旧、立四新,宋家大闸,转眼间就要灰飞烟灭了……

看着如今在原湖东大堤上修起来的环湖公路,我心里不由得一阵阵堵得难受,眼前似乎又晃动着三老头那艰难的身影……

我们不但善于破坏一个旧世界,而且善于建设一个新世界。

薛疤、张麻就是高呼着这一革命口号,放响了扒掉大闸的第一炮的。

按说,对于建排灌站,三老头他老人家也是一百个支持的,因为这是宋家闸两千多口人的共同愿望啊,可是,他更知道这宋家大闸是六百多年前老宋家的先人血汗、智慧的结晶。

那是祖先们举全族之力,历时一年零八个月,从山西大槐树下迁来,留下的魂。可是,对于突然从天而降的薛疤、张麻,平时天不怕地不怕的三老头,好似一下子蔫了,因为那时他刚去过曲阜走了趟亲戚回来。亲眼看到了人都疯了似的,把好称“天下文官祖,累代帝王师”的圣人家的庙、林,全都砸了个稀巴烂。原来人五人六的当官的,都弄得戴上高帽子游街。不用说这充满杀气的薛疤、张麻之所以能空降到宋家闸那就是上边的指示。

糊里糊涂中,权,就被夺了。连着两场造反有理动员大会,平时刚烈的三老头就识相的靠边站!也许是三老头的态度好吧,虽然属于十恶不赦的走资派,但还没有和四类份子堆在一起。

不过,虽然他老人家只有老老实实不敢乱说乱动,听了要拆宋家大闸,还是气得咬牙跺脚!偷偷喝下半瓶子瓜干酒之后,倒头睡了一天一夜。

可是,薛疤、张麻的话就是命令:要修排灌站,那不就是石头吗?应该扒。

记得从开扒第一天起即将奔六的三老头,就在不言不语中全天候的长在拆闸工地上。听说拆闸的前一天,他老人家一夜没合眼,在闸背上转悠了几十圈,直到天隆明的时候,跪到在闸门口,点上一柱长香,磕了三个响头。

如今我才知道,那应该是告诉老先人们,眼睁睁看着把大闸扒了,是他作为老宋家后人的无能为力吧。有人说他老人家那似乎是在怕薛疤、张麻再拔他的白旗,会像滕州那样,让他戴了高帽子游街吧。

说也挡不住滚滚前进的历史车轮,随着叮叮当当的锤钎声,一层一层的,用钎子,用铁撬,在薛疤、张麻的口号里,盘剥着宋家闸。

随着一凿一钎的拆、扒,原来一百八十多斤重的“三老头”,眼看着就只剩下皮包骨头。但他也只能天天守在拆闸工地上,一块块的摸挲那方方正正的豆青石, 听着叮叮当当的锤钎声,一层一层的,用钎子,用铁撬,在薛疤、张麻的口号里,盘剥着宋家闸。

记得那年冬天特别的冷,可三老头几乎硬是有半个月没下火线。

终于,在钎子、铁撬下宋家大闸见底了。“翻到底处始见金”,扒完最后一块巨无霸,终于揭开了人们那时关于到底这闸是用什么法子才使全是巨石垒起的大闸几百年纹丝不动的?原来,闸基下,全是用一丈二尺长,对掐粗的杉杆,灌了桐油,小头朝下排着砸下去做的基础!

看着拥拥挤挤排兵布阵般用它们坚实的脊梁顶起运河大闸的最底层的杉杆们,当年刚初中毕业的我,好似看到憨厚、勤劳、智慧的宋家先人们,正手抬肩扛的从大运河的上游走来。是他们怀揣为国为民为自己的畅想,挖通了大运河,修起了宋家大闸,开通了举世闻名的大动脉。

这样想着,康熙、乾隆爷的龙船,似乎正浩浩荡荡从遥远的地平线上驶来……

记得那时充满幻想的我,还正看着忽然宽敞的宋家大闸发呆呢,突然人堆里,就有人窃窃的传过来一句话:

“三老头,看样,老了……”

我没有进前去看我平时仰视的三老头死去的惨状。只记得薛疤、张麻听到后说的句: “死了活该,不给棺材”!

可能是看着三老头当时的死相过于悲壮吧,在那轰轰烈烈如火如荼的年代,薛疤、张麻竟然没再组织死后对他老人家的批斗。

当然,人说死就死了,似乎一切都纯属正常。直到事情过去十多年,我考上了学,二大爷才给我揭密似的告诉我。

三老头是怎么突然死的?是他老人家在清理闸基的最后一道工序里,发现了一直传说中《修闸后记》:“宋家闸系宋氏族人,举全族之力,所共建,为朝廷命名而传之,为国为民为子孙,凡我宋氏后人,皆应拥之护之……”

啊!这就是三老头突然死去的诱因,也是我作为老宋家子孙所念念不忘的原因吧!我正回溯着三老头猝死保护宋家大闸的过往,突然老家已经退休的小学教师光九叔打来电话:“刚刚当选的村支书士国,看了你写的咱宋家大闸的过往,听了你光显叔回忆当年咱宋家闸七井、八庙、十二粮行的盛况,如今环湖公路修到了咱家门口,士国就想问你,咱该不该打一份报告,能不能重修宋家大闸,建起当年铁道游击队的活动场地,搞一个特色旅游?”

,