30年前,穷人家里就算再穷,人们也会想尽办法供孩子读书,因为他们当中很大一部分人活了一辈子目不识丁,只能从事体力劳动维持生计。

30年后,九年义务教育如春风化雨,普照大地,高效扩招,造就了一大批大学生。近几年,每年毕业的大学生有800万左右。

然而许多人大学毕业之时,就是学习停止之日,外部教育的停滞,自我学习的缺失造就了一批高学历,低能力的新兴人类,更有甚者,被冠以职场的低能儿,行走的巨婴。即使是清华北大这样的顶尖学府,也时有传闻,毕业生从事油漆工、保安等职业,我并不是歧视这些职业,而是高等学府毕业到底层工人这种过度落差实在太大,令人唏嘘。相反,没有上过大学的人,通过刻苦学习,一样可以成为商界的佼佼者,时代的弄潮儿。总之,学习应该是一辈子的事情。科学研究表明,学习可以让大脑建立新的连接,改变大脑,扩展个人能力。我们的智力水平并非命中注定,在很大程度上由我们自身发展决定。

究竟什么是学习?

度娘的定义:学习是指通过阅读、听讲、思考、研究、实践等途径获得知识和技能的过程。在我看来,任何以获取知识、技能为目的的行为方式都可称之为学习。按照学习目的,学习可以分为功利性学习和非功利性学习,功利性学习是以现实需求为目的学习,其核心是学以致用。而非功利性的学习则是非主动性的、通过其他行为活动间接地、被动地获取知识技能的行为。我们通常所说的学习,都属于功利性的学习。

人为什么要学习?

人从出生到嘤嘤学语,学习行为就在不断的发生,本能的学习行为是为了适应生存的需要,婴儿要吃喝拉撒,向外界传递信号,就需要掌握语言,要探索世界,就要学会走路。再到上学读书,学习是为了掌握专业知识和技能,毕业之后,学习是为了加强个人知识储备,提升个人综合能力,以适应社会的发展需要。然而,我们所处的社会环境客观上是变化的,不确定性的,这就导致我们已有的知识技能永远都不足以应对环境的不确定性带来的挑战。即便是环境相对稳定,人对于万事万物的把控能力也远远达不到理想水平,这就需要不断的学习来更有效的应对环境带来的一切挑战。比如,工作当中,不爱学习的人,工作对于他们是机械地重复一件又一件的事情,至于做的是什么,为什么这么做,怎么做才能更好,他们从来不会主动去想、也想不明白。而爱学习的人,他们能够快速总结出工作的本质,与外部事物之间的联系,然后总结规律,制定框架,明确关键点,加以改进,不断完善。不难想象,善于学习的人往往在职场中步步高升,而不爱学习的人总是原地踏步,甚至可能被淘汰。宋代理学大家朱熹有云,问渠那得清如许,为有源头活水来。学习就如同人生命中的“活水”,是永葆个人先进和活力的源泉。

大脑是如何学习的?

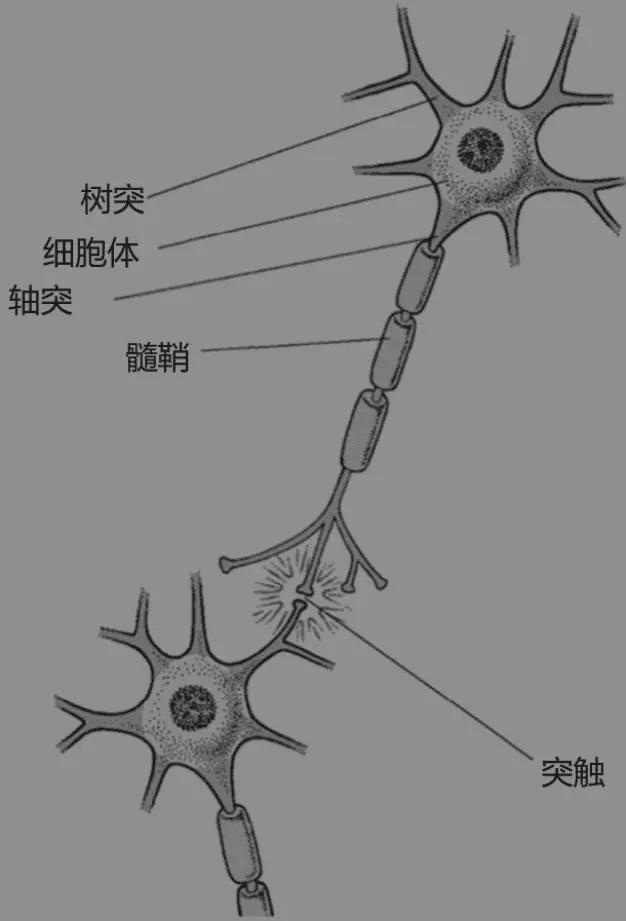

我们大脑中有大量的细胞,叫神经元,如图所示

神经元结构示意图

神经元结构示意图

它们彼此之间通过突触传递信息。我们每个人因为大脑中突触数量和连接方式的不同,加工处理信息的方法和效率其实都不一样。打个比方,我们的大脑就像一座“城市”,神经元像一个个学校、商场、医院这些“建筑”,突触就像“建筑”之间连接的“道路”,道路越四通八达,大脑这座城市的效率也越高。在脑神经系统中,每当有新的经历,不管是新的感觉、新的想法还是新的行动,都会给大脑带来改变,神经元会创造出新的突触与其他神经元产生连接,就如同原来两个建筑之间没有路,现在有施工队在两个建筑之间修起了一条路,学习的过程就是“修路”的过程。突触的形成只是暂时的,还会消失,就如同这条路还不清晰。那么,怎么样才能让突触连接更加稳定?鲁迅先生说过:“世上本没有路,走的人多了,也便成了路。”同样,要想让突触连接得更加稳定,不消失,就要不断地走这条路。重复相关的经历,当同样的突触连接方式重复很多次之后,就会形成相对固定的突触连线,持续性的学习是维持固定突触的不二法门,相反,半途而废,有始无终的学习,毫无成效。人的大脑就如同一部机器,学习可以加速机器的运转,机器用得越多,内部部件之间相互磨合就越好,使用起来效率越高。反之,如果长期闲置,零部件会逐渐老化,整体协调性越来越差,直到成为一堆废铜烂铁,有点类似于生物学上的“用进废退”。

学习如逆水行舟,不进则退。

在当今的社会,就学习而言,没有进步就是一种退步,为什么这么说?

首先,随着外部环境的变化,我们已有的知识技能无法满足动态变化的形势需要。社会的发展日新月异,科技的发展一次又一次重新定义生活的方方面面,比如三十年前纺织业是一个劳动密集型产业,从业人员数不胜数,现在纺织业已经实现了高度的机械自动化,曾经的纺织工人早已无法依赖手工纺织技术生存。不仅纺织业,任何的行业都或多或少地,随着科技的发展而酝酿着衰败,或转型、或升级,传统行业在互联网 的路上快步行进,高科技行业更是引领了技术变革,通信行业技术从2G到5G,互联网也从曾经的PC到现在的移动互联再到大数据、人工智能。

其次,社会内部的竞争之下,人作为一个整体在不断前进,而个体的人如果无法赶超“大势”,其结果就是落后,落后就会被淘汰。比如,过去的教师,只需要课堂,黑板,粉笔就能够完成授课任务。但是随着数字化教育普及,电脑、多媒体、OFFICE软件对于教师已经是必备的职业技能,如今的教师如果连这些技能都无法掌握,我很难相信他们还能在主流教育机构立足。

如何有效的学习?

1、功利性的学习

假设我们把学习理解为一种投资,投资的关键指标是ROI,即投资回报率。在大多数情况下,学习都是一个一本万利的投资项目,比如职场之中,通过学习加强个人能力提升,提高了业绩水平和个人竞争力,对于加薪升职、个人职业发展都大有裨益。之所以提倡功利性的学习,是因为学习这件事儿对意志力消耗极大,而以功利导向的学习可以弥补意志力透支的问题。

2、构建知识体系框架

说谈这一点之前,我们先要搞清楚一个概念,知识到底是客观的还是主观的?客观主义的知识观认为知识是稳定的、是对客观世界的反映,但是它忽略了世界的复杂性,以及作为认知主体的人的主观能动性。建构主义的知识观,不再将知识看作绝对的,而认为知识是个人对世界意义的建构。每个人都在以自己的方式想象外部世界。你对任何新事物的看法和学习,都基于你对这个世界独特的经验集合,以及你对这些经验的信念。这些经验集合和信念就是先前经验、先前概念、先前知识,而学习就是原有经验的迁移。因此,最高效的学习方式,就是能清楚地构建出自己原有经验的知识体系框架。在每次学习新知识时,再对原有框架加以增补和修正。就如同建造一栋房子,你需要有一个设计图,以便你清晰的知道房子每一个部分的结构是怎样的、修建的先后顺序如何、有哪些地方还需要调整、需要哪些装修材料,然后再根据已有的材料来决定还需要补充哪些材料。知识体系框架就好比“设计图”,而学习的过程就是构建“知识”的房子的过程。工欲善其事,必先利其器,构建知识体系框架的质量高与低直接决定了我们对这个世界认知水平的高与低,决定了学习的效率和效果。

3、掌握科学的学习方法

认知心理学认为,学习有三个关键步骤:编码、巩固、检索。比如我们学习一件新的事物,首先大脑会把你感知到的东西转化成化学与生物电形式的变化,这些变化就形成了一种心理表征,我们把这个过程叫作编码,同时把大脑中的这种新表征称为记忆痕迹。新学到的东西并不稳固,大脑把这类心理表征强化为长期记忆的过程,被人们称为巩固。在这一过程中,大脑会重放或重新演练学到的东西,赋予其含义,填补空白,并把新知识和过去的经验联系起来,和已经存储在长期记忆中的其他知识关联起来。已有的知识框架体系有助于新知识的理解和巩固。要让学习成果更加牢固,我们需要采取各种形式的检索练习:间隔性、穿插式的的回忆、自我测验。比如,我们初次接触到“区块链”这个概念时,似懂非懂,过了之后慢慢就会忘记,可是过了一段时间,媒体和周围的人都在谈论区块链,这个时候我们按耐不住好奇,再次翻出区块链相关的资料,这一次的重温让我们印象更加深刻,后来公司有一个区块链的项目,制定让你参与到项目中,你开始回忆区块链相关的知识,发现有些地方记得不是很清楚,又一次查看相关资料,经过这么几次,我相信你对于区块链概念已经耳熟能详。上面所说的三次关于区块链的学习,就是学习认知的三个步骤。虽然是一个偶然事件导致的行为,但是这种学习方式如果有意为之,将会产生意想不到的效果。

以上就是我最近关于学习的心得,对于学习这件事,我个人深有感触,曾经的视之甚高,恨不得吃饭睡觉的时间都省了用来学习,后来有段时间遭遇瓶颈,信念动摇,整天庸庸碌碌,浑浑噩噩,学业荒废,后来经历了不少事,我又重拾信念:万般皆下品惟有读书高,现在每个月我都会读至少4本以上的书籍。也许很多人和我一样,都有迷失的时候,摸爬滚打,四处碰壁,茫然失措。面对人生的挑战,看不清,道不明,思不济。不管是人生低谷之时,还是疾风劲雨之期,学习都不会太晚。在任何时候,请记住一句话,学习是人最好的朋友。

,