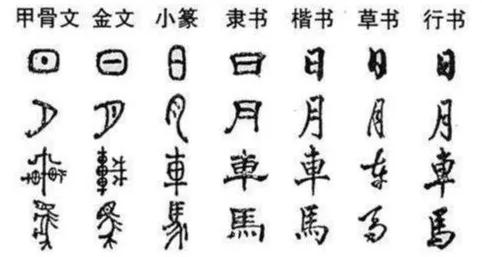

经纬纵横五千年,横平竖直方块字。悠悠中华文化绵延至今,其中最重要的原因是识文断字以及文化的书面传承。在上下五千年的历史中,我们可见中国汉字的演变,从甲骨文到金文、篆书、隶书、楷书、草书,中国汉字始终保持着独特的魅力。而汉字在建国后的大陆地区被不断简化,最终呈现为现在《新华字典》中的模样。

汉字简化的原因及发展

汉字与西方文字不同,它起源于我们祖先对于自然、社会和人事的体察,每一个方块字里都是对应事物的缩影,具有很强的表意和具象性。在汉字中,我们可以体会古人的审美生活和遥远的神韵。

汉字自其诞生以来便经历了甲骨文、金文、篆文、隶书、草书、楷书、行书的演变过程,发展的总体形势本就是通过减省笔画由繁入简,逐渐简化的,但有时也为了使文字表意更明确,也有文字繁化的现象。

到了后来造纸术、印刷术的出现,极大地促进了文化的发展与传播,文字越来越多地被民间人士使用。李海霞的《六朝唐五代石刻俗字研究》,潘重规编著的《敦煌俗字谱》《敦煌变文论辑》,和刘复、李家瑞编写的《宋元以来俗字谱》等文献列举了大量历史上曾被使用的简笔字,或称为俗字。这些字笔画的减省是约定俗成的,具有一定的群众基础,但由于与当时官方的规范汉字形体不同而被视为俗体、破体,是难登大雅之堂的。

《敦煌俗字研究》

1919年五四运动以后,新文化运动在启蒙人士的带动下轰轰烈烈开展,白话文运动让文言文逐渐成为学究性的专业。汉字简化的改革呼声也越来越大,甚至有一些学者要求直接撤掉汉字,改成西式的拉丁文语言系列,不过最终学者们多数支持简化汉字这条道路。

汉字之所以走上了简化的道路,更重要的是为了适应经济社会发展和人民文化普及的需要。新中国成立伊始,中国的文盲率过高,扫盲这一历史任务将汉字简化工程推上了历史舞台,让目不识丁的群众尽快接受并掌握汉字。其次,繁体字不适合长期印刷,简体字能够降低印刷成本,利于书籍的普及。再次,繁体字库比较庞大,随着社会转型和新兴事物的发展,新兴词汇也呼唤人们使用简体字。

《汉字简化方案》

第一次汉字简化从建国起开始筹备,到1952年确定了四条简化原则,在稳定字体的基础上进行简化。到1955年末,文字改革委员会决议通过《汉字简化方案修正草案》《第一批异体字整理表草案》,简化字515个,简化偏旁54个。到1956年初,国务院全文公布《汉字简化方案》,第一次简化字在中国大陆地区取得了标准字的地位。20世纪60年代,国家颁布了《汉字简化字总表》。在国家大力推广的潮流中,一些反对的声音逐渐被淹没,总体而言汉字的第一次简化还算成功。

“二简字”时期的课本

1977年末,文字改革委员会发布了《第二次汉字简化方案》,认为4500个常用字中还有1300字超过了十笔,特别是一些使用频率较高的字急需简化,后来称作“二简字”,但在后来试用过程中产生了文字混乱现象,遭到了人们强烈的反对。

汉字二次简化的混乱与失败

《人民日报》《参考消息》等国刊率先试行二简字,简体字仿佛变成了异体字,不论是报纸还是课本内容都造成人们识字的震荡。比如《参考消息》上亲笔信写成“亲笔伩”;小人书《英雄洞》变成了《英厷洞》;泰国变成了“太国”;发展的“展”字变成了“尸”字下面加一横;副总理写成付总理,到底是副总理还是付总理让人迷惑。

《英雄洞》

当时的二简字再简化下去,都要媲美日文片假名级别了,过于简单的几笔让人不知所以然,很多字被人为拆分造成难以辨别并且失去了美感。这种超级简化字很快被国家语委叫停。

二简字在使用一年之后,国家就下令禁止在课本、报刊等出版传播物中使用,但二简字方案直到1986年末才正式废止。关于废止二字草案的请示中写道:“一简字还需要一段时间的消化和巩固,汉字形体需要保持相对稳定,目前滥用繁体字和乱造简化字的现象严重,二简字会造成人力、物力、财力的巨大浪费,提倡使用规范汉字和规范简化字。”

姓氏在汉字简化后的改变

用力过猛的二简字紧急叫停导致影响面不大,但是对中国的姓氏却造成了局部影响。如今可见同音的姓氏有不同的写法,姓氏沿用成了约定成俗的惯例,比如阎姓演变出闫姓,傅姓演变出付姓,萧姓演变出肖姓,戴姓演变出代姓,辩姓演变出卞姓等等。

丰子恺《今昔对比》

“傅”姓与“付”姓

在中国历史上,只有傅姓而无付姓,宋代的百家姓当中也没有“付”姓。而二简字将“傅”简化成“付”(在此前民间的碑刻当中对于“傅”就有这样的简化写法),虽然二简字很快被叫停,但是这次更改在社会影响很大。此后在大陆的许多文献中两字几乎不分,比如:傅作义将军的名字在二简字后成了付作义,很多姓傅的更是在户籍上大量改成为“付”,甚至有的一家人出现了两个姓的写法,实属谬误。

“萧”姓与“肖”姓

历史上确实出现过“肖”姓,但非常罕见。明代凌迪知的《万姓统谱》卷103:“肖:汉,肖安固。肖始、肖玉、肖雩、肖同(俱陈留人,见《印薮》)。明,肖靖,襄城人,宣德中解元。”肖姓为稀有姓氏,完全不见于未受文字改革冲击的香港台湾或海外华人地区,所有的萧家后人都姓“萧”,没有人姓“肖”,这可以间接证明如今中国大陆绝大多数肖姓实际上是由于二简字简化的“萧”姓。

其实在此之前,“肖”只有一个读音:xiào(四声),在“肖”被越来越多的萧姓人用作姓氏后,现代工具书只好被动跟进,《新华字典》《现代汉语词典》等在“肖”这个字后面加注了xiāo(平声),并释义为:姓(“萧”俗作“肖”)。此后在大陆的许多文献中两字几乎不分,比如中国名将萧劲光在二简字后成了肖劲光,很多人都分不清,甚至于一篇文章中同时出现萧劲光与肖劲光。

“阎”姓与“闫”姓

“闫”作为“阎”的简化字的现象在古代早已出现。《说文解字》:有阎无闫,闫乃后世俗字,闫非姓氏。《康熙字典》:阎出自姬姓,为黄帝裔孙后稷之后。阎氏家谱谱牒资料:闫同阎,百姓们写阎字麻烦,所以就有了闫字,出自民间。闫读“盐”音,和阎字同音,古书上说是两个字。在汉代有一本大辞典,叫《说文解字》,其中只有阎字,没有闫字,而古人编《百家姓》时,因为看到许多人姓闫,就编进去了,同时阎姓也是另外一姓。

《现代汉语规范字典》597页:闫,姓。闫不是阎的简化字,闫和阎是两个不同的姓。598页:阎,姓。阎不能简化为闫。

姓氏是标志血缘关系、表明宗族系统的符号,也就是人的根。古代小说中的壮士常拍着胸脯说“行不更名,坐不改姓”,对于一些中国人来说,改名换姓已经是一种极大的不得已,甚至认为此举辱没了老祖宗。姓氏不但是称谓的符号,还涉及血统、祖籍甚至继承权等复杂的社会问题,它不是任意选用的,是传承的。只有现在纠正过来,才能不让子孙后代无所适从,不然,一旦成了习惯和事实,就更不好改了。

萧体林与岩口派出所民警

但当时有些人已经将户口本的姓氏改成了二简字,如今某些村子还存在着三个亲兄弟姓氏不一样的情况,有人姓傅也有人姓付。一些修家谱的家族致力于恢复原来的姓氏,但因为二简姓氏本身也属于规范字,姓氏更正的道路任重道远。

中国文字之美就美在这一撇一捺,每一笔都有生活的韵味,有一些书法家还尤其喜欢书写繁体字,更具审美意向。简化字本是为了方便使用而出现的,但不代表无限制的简单,任何事都应该控制在一定限度内,真理向前迈一步就是谬误,恐怕这句话能很好解释二简字造成的荒谬。

,