上一篇我们宏观地介绍了广东各地人们对亲戚的称呼,今日,小编将会向大家详细介绍客家人是如何称呼自己的亲戚的。

1.直系宗亲

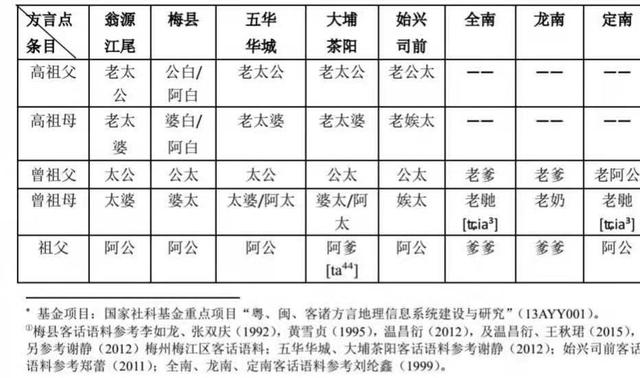

新江称“高祖父”和“高祖母”为“太公太”、“太婆太”;铁龙称“曾祖母”为“阿太”。

谢静(2010:8)梅州地区大部分客家话称“曾祖母”为“阿太”。可见翁源铁龙的这一称谓

和梅州大本营一致。

翁源客家话“祖父”称谓跟大部分客家话一样,称为“阿公”,只有铁龙较为特殊,称为“阿爹[꜀ta]”。据谢静(2010:8),大埔湖寮、茶阳的客家话称祖父为“阿爹[a⁴⁴ ta⁴⁴]”。

据《客赣方言调查报告》(李如龙、张双庆,1992),武平客家话称祖父为“公爹[kəŋ¹ ta¹]”、长汀客家话称为“公爹[koŋ¹ ta¹]” ;建宁赣语称祖父为“爹爹[ta¹ ta¹]”或者“□爹[ha² ta¹]”、邵武赣语称为“爹爹[ta¹ ta¹]”。

“祖母”的称谓在翁源县内部存在明显差异,东北部的江尾、仙南、坝仔称为“阿姊”(江尾、仙南读为“阿姊[꜀a ꜂ʦi]”、坝仔读为“阿姊[꜀a ꜂ʦɿ]”);西南部的新江、铁龙、翁城、官渡、周陂、中村、龙仙称为“阿姐[꜂ʦia]”,南浦称为“阿婆”(如图 1 所示)。《王力古汉语字典》 :姐 jiě 兹野切,上,马韵,精。鱼部。①母亲。说文:“蜀谓母曰姐。”字亦作“毑”。②姊(后起义)。姊 zǐ 将几切,上,旨韵,精。脂部。女兄。尔雅释亲:“先生为姊,后生为妹。” 据李小平、曹瑞芳(2012),现代方言中存在“姐”表示“母亲”义的情况,只是使用的多寡不一。官话、徽语、吴语极少使用,闽语、粤语、湘语、赣语较少使用,晋语和客家话则较多使用。其中客家话是所有汉语方言中以“姐”表“母亲”义分布区域最广的方言区,称“母亲”为“姐佬”、称“外祖母”为“姐婆、阿姐、姐妈”、称“外祖父”为“姐公、姐翁”、称“祖母”为“姐、阿姐、姐姐、娭姐”。我们认为翁源客家话中的“阿姐”中的“姐”也是“母亲”义的保留,用来称呼“祖母”,同样,也可以用来称呼“外祖父”和“外祖母”,见下文。梅州客家话中称呼“祖母”以“阿婆”居多,翁源南浦称“祖母”为“阿婆”,可谓与梅州同属一个类型。而翁源东北部仙南、江尾、坝仔称“祖母”为“阿姊”,则显得特别。与这三个方言点交界的全南、始兴,“祖母”都称为“姐姐”(“毑”是“姐”的异体字),在目前所见到的材料中,只有翁源这三个方言点称“祖母”为“阿姊”。“姊”只有表“姐姐(女兄)”的含义,没有表“母亲”的含义,翁源客家话中“阿姊”是用“姐姐”来称呼“祖母”,抑或是表“母亲”义的“姐”的音变?目前还不得而知。

翁源客家话“父亲”和“母亲”的称谓存在新老派的差别,老派(包括中年人)称“父亲”“母亲”为“阿爸”“阿”,新派则受普通话的影响,一般称为“爸爸”“妈妈”。也有少数新派仍称为“阿爸”“阿”,但他们会觉得这种称谓比较土。

2.旁系宗亲

“姑母”也可以称为“阿姑”或者“姑姑”

“哥哥”“姐姐”称谓也存在新老派的差别。老派称“哥哥”为“阿哥”,新派称为“哥哥”。老派对“姐姐”的称谓,是以“姊”作为词根,一般采用“排行 姊”,在周陂、庙墩等翁源西南部客话中“姐姐”也可以称为“阿姊[꜂ʦi]”,因为西南部称“祖母”为“阿姐[꜂ʦia]”,称“姐姐”为“阿姊[꜂ʦi]”,不会和祖母混淆。而翁源东北部称“祖母”为“阿姊”,故为避免混淆,一般不称“姐姐”为“阿姊”,而是采用“排行 姊”或者重叠为“姊姊”。新派对“姐姐”的称谓也沿用老派的说法,但因为受普通话的影响,又有称为“姐姐[ʦiɛ ʦiɛ]”的现象。不仅仅构词上采取和普通话一样的重叠式,语音上也是折合普通话的结果。“堂哥”“堂姐”“堂弟”“堂妹”在面称时通常采用和同胞的“哥哥”“姐姐”“弟弟”“妹妹”相同的称谓,或者直呼其名。

翁源客家话中,女性称自己兄弟的子女为“外家孙”或“孙孙”,这与梅县客家话有所差异。据胡士云(2007:191、192),客家方言梅县话称“内侄、内侄女”为“妹家侄、妹家侄女”,于都话称“内侄”为“外家侄”;而闽方言则统称内兄弟的子女为“外家孙”。

外亲

如果只有一个姨母,可称为“阿姨”。“舅父”也可称为“阿舅”、“舅舅”。新江、铁龙称“外曾祖父”和“外曾祖母”为“姐公太”、“姐婆太”。谢静(2010:9)梅州平远大柘、五华华城、五华水寨、丰顺丰良,也称“外曾祖父”、“外曾祖母”为“姐公太”、“姐婆太”。翁源客话称“外祖父”、“外祖母”为“姐公”、“姐婆”,与其他客家话一样,“姐”表“母亲”义,上文已论述,在此不赘。

翁源客家话中,较小的阿姨称为“□[꜀mai]姨”,我们认为“□[꜀mai]”的本字应该是“满”,客家话中常用“满”表示排行较小的亲属称谓,如与翁源交界的始兴客家话称比母亲小的姨母为“满姨”。翁源客家话的“□[꜀mai]姨[꜁i]”,“满[꜀man]”受到“姨[꜁i]”的同化作用,“姨”的韵母“i”同化了“满”的鼻音韵尾,故[꜀man]演变为[꜀mai]。

姻亲1、夫系

新江、翁城称“公公”为“老倌”,其他方言点称为“大娘公”,“大娘公”这一称谓罕见于其他客家话。翁源客家话称“婆婆”为“家娘”,这一称谓也常见于其他客话。据胡士云(2007:175),在湘方言和赣方言中也有称“婆婆”为“家娘”的说法。

2.妻系

翁源客家话称岳父、岳母为“契爷、契娭”。根据现有材料得知,粤北始兴县的澄江、司前、隘子客家话也称岳父、岳母为“契爷、契娭”,江西全南客家话称为“契爷、契娘”。翁源、始兴、全南三县互相接壤,处在粤北和赣南的交界处,对岳父、岳母的称谓体现了这一区域不同于其他客家话的词汇特征。如下图所示:

妻系姻亲的称呼在翁源客家话的亲属称谓中有一些差异,如“大舅子”和“小舅子”,新江称为“内兄、内弟”;翁城称为“内哥、内弟”;龙仙称为“外哥、外弟”;坝仔蓝河称为“契哥、契弟”。据胡士云(2007:186-187),“内兄”、“内弟”是通用称谓,只有南方的一些方言记录了这一称谓。翁源内部,新江客话和翁城客话的“内兄、内哥、内弟”继承的是通用称谓。江尾、龙仙的“外哥、外弟”称谓,应该是源于“外家”。翁源客话中将“娘家”称为“外家”,故称呼妻子的兄弟时,在中心语素前加上“外”表示妻系姻亲。坝仔蓝河“契哥、契弟”的称谓,应该是源于“契爷、契娭”。因为称呼妻子的父母为“契爷、契娭”,故称呼妻子的兄弟时,在中心语素前加上“契”来表示妻系姻亲的兄弟关系。

对于“大姨子、小姨子”的称呼,新江称为“契姊”和“内妹”,铁龙称为“契姊”和“契妹”,龙仙称为“外姐”和“外妹”,这三个方言点的称谓来源与上述“大舅子、小舅子”一样。但有些方言点对“大姨子、小姨子”的称呼采取的是从妻称谓的方式(如翁城、江尾、仙南、坝仔等),称呼“大姨子”采用“排行 姊”,称呼“小姨子”为“老妹。

3.其他姻亲(宗亲和姻亲的配偶)

陈 芳 2011 《客赣方言亲属称谓比较研究》,广西大学硕士学位论文。

甘于恩 2016 《广东茂名地区方言亲属称谓研究》,《平顶山学院学报》(即刊)。

胡士云 1994 《说“爷”和“爹”》,《语言研究》第 1 期:120-133。

胡士云 2007 《汉语亲属称谓研究》,北京:商务印书馆。

李如龙、张双庆 1992 《客赣方言调查报告》,厦门:厦门大学出版社。

李如龙等 1999 《粤西客家方言调查报告》,广州:暨南大学出版社。

李荣主编、黄雪贞编纂 1995 《梅县方言词典》,南京:江苏教育出版社。

李荣主编、谢留文编纂 1998 《于都方言词典》,南京:江苏教育出版社。

李小平、曹瑞芳 2012 《汉语亲属称谓词“姐”的历时演变》,《汉语学报》第 2 期:35-40。

刘纶鑫 1999 《客赣方言比较研究》,北京:中国社会科学出版社。

林清书 2006 《客家话的“娭姐”及其相关的同源词》, 《韶关学院学报·社会科学》第 4

期:72-76。

温昌衍 2012 《客家方言特征词研究》,北京:商务印书馆。

温昌衍、王秋珺编著 2015 《客家方言》,广州:暨南大学出版社。

谢 静 2010 《梅州客家话亲属称谓研究》,暨南大学硕士学位论文。

岩田礼 1995 《汉语方言“祖父”“外祖父”称谓的地理分布——方言地理学在历时语言学

研究上的作用》,《中国语文》第 3 期:203-210。

袁家骅等 2001《汉语方言概要》,北京:语文出版社。

郑 蕾 2011 《始兴客家方言亲属称谓研究》,暨南大学硕士学位论文。

(本文节选自文章《广东翁源客家话亲属称谓研究》,并有删改)

编辑:智恒

,