范进,看过现实主义长篇讽刺小说《儒林外史》的读者对这一人物一定不会陌生。

范进直到50多岁的时候,仅还是个童生,也就是人们常说的秀才,在古代,对于一个满怀抱负的读书人来说,这只是实现自己理想的第一步,想要更好的发展,便要去参加接下去的乡试,中了举人才可。

而他的乡试之路并不顺遂,直到60岁,范进才中了举人。在放榜这一天,看到榜上有名的自己,他竟然喜极而疯。

看到这里,人们或许会觉得范进中举后的反应有些过于夸张,并且彼时的他已是一名年过半百的花甲老人,怎么还疲于参加考试?

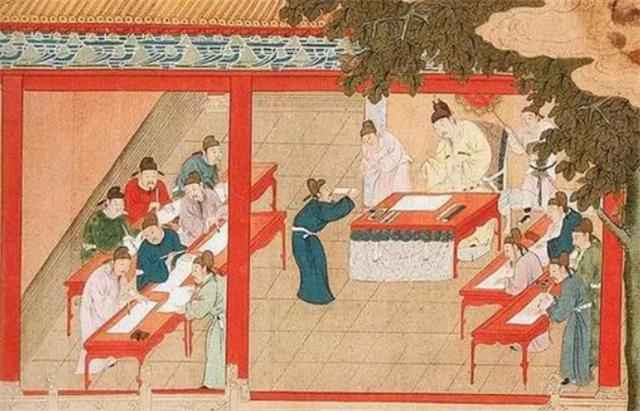

但事实上,在古代,像范进这样几乎倾其一生花在科举考试上的文人并不少见,因为那时候的科举考试制度共分为四个等级,想要走到最后必须层层通关,不仅耗时长,最终能上榜的名额寥寥可数,其竞争的残酷性是现在的高考所不能比拟的。

难怪中举后的范进会疯,如此高难度的“高考”谁考谁都会疯!而如果能够回到古代,这样的“高考”你能过几关?

这里所指的等级就如工作面试中的初试、复试及三试。只有过了前面一关才能参加下一轮的复试。

古代的科举考试制度同样如此,它共分为四个等级,第一级童试,参加考试的人也被叫做童生,这一考试对于考生没有年龄限制,即便是白发苍苍的老者也能参加。

通过童试考试后的考生统称为秀才,并作为生员得到了在太学等处学习的资格,从而参加接下去的乡试。

如果童试的考试成绩非常优秀,便有资格保送到京城的国子监读书,成为贡生。

成为秀才以后,有些人会因为在接下去的乡试未中举便永远止步于此,《聊斋志异》的作者蒲松龄便是如此,19岁取得了童试成绩第一名的蒲松龄,被保送成了贡生,但他在多次乡试中却屡屡失败,直到51岁仍在考,但始终没有中举。

由于古代读书人本就不多,一个乡镇能出一个秀才是一件非常了不起的事,即使之后一直没中举,回到老家做一名教书先生也是条不错的人生选择。

成为秀才以后,便能参加省一级的乡试考试,这是四个科举考试等级中的第二个考试,乡试一般在农历八月举行,因此也被称为“秋闱”。

能成为乡试的考生,是已经经过第一批童试筛选出来的人才,个个都是普通人中的精英,它的录取率相对于童试要低了不少。

通过乡试的考生,便是举人,直到花甲之年才中举的范进便是通过了这一阶段的考试。

由于较低的录取率,成为举人的时候即使已到两鬓斑白的年纪,也能得到不同与以往的赞赏和待遇。

《范进中举》中,他中举前后,邻居们和其岳父对他的态度便能说明这一点。

如果说童试像中考,考的好的人便能进入到重点高中学习,那乡试便是高考,同一群和自己同样优秀的人竞争,争取进入到更高一层的学府。

只是高考以后,那些度过了9年义务教育和3年高中生涯的考生便能稍稍松一口气。

可是,在古代的科举制度下,通过乡试考试的人,等待着他们的是更为残酷严厉的会试。也就是四个等级中的第三次个考试,而会试是需要考生赶赴京城参加。

在明清时代,会试在北京内城的贡院举行,一共要考3场,每场3个小时。

在进入考场前,为了防止考生作弊,不仅要对每个考生进行搜身,搜身的范围不仅包括学生的辫子,就连臀部等部位也会要求被查看,不仅如此,还会让考生洗澡,而这也曾是古代防考生作弊的重要方法。

随后,进入考场的考生,每人会得到三根蜡烛,并且有属于自己的单间,进入单间以后,房门立刻封锁,考生就在里面答题,晚上休息也在里面,且中途不可外出。

如需上厕所,需举牌示意,会有考官陪同前去。

没有想到,古时候防止考生作弊所采用的刁钻方法并不比现代的少,也可谓道高一尺魔高一丈。

会试的录取名额每个朝代都不尽相同,录取最少的一次是乾隆五十四年,只录取了96名,而录取最多的是在雍正八年,有406名。

通过会试的考试,便称作贡士,只是经过了童试、乡试,真正到达会试的人,已所剩无几!

通过会试,离朝廷就近了一步,得失心也会因此变重,有些人就会因为自己的一时失败,而做出极端的行为。

唐末农民起义领袖黄巢便是其中最为典型的例子,他在会试中屡次名落孙山,愤恨之余,心有不甘的他产生了报复的念头。

会试失败,回乡不久的黄巢加入了起义大军,在他60岁时,攻入长安,登基称帝,两年后,被朱温赶了下来。

先有范进,后有黄巢看来,古代的科举考试,真的会把人逼疯。

科举考试的第四阶段也是最高一段便是殿试,只是殿试并不是真正的考试,而是给会试的合格者进行一个高低排名。

所以通过了会试,并且想在朝中有更好发展的考生,单通过会试并不够,而是需要让自己的成绩脱颖而出。

殿试是由武则天在神都紫薇阁洛城殿创制,因此从唐开始,殿试的第一名便称作状元,第二第三名分别为榜眼、探花。

殿试的前三名会立刻授予官职,而其余通过殿试的进士们大都会成为京官。

在残酷激烈的科举考试中,能过五关斩六将走到最后的人必是人中龙凤,这就犹如高考中取得满分的人。

把人逼疯的古代“高考”和科举考试的多个等级相比,它的考试科目却很单一,从头至尾只考一门,题目是从《四书》,《五经》等儒家经典里出。

这就需要考生对于这些经典熟读深思,烂熟于心,不仅要明白原文的意思,还要了解文章中的各种注释注解,这对于考生的阅读量以及记忆力是个很大的考验。

考试科目单一,而考试内容也只有论文一种形式,它就像现在语文科目中的作文一样,给一个主题,让考生围绕该主题自由发挥。

对于这样一种看似单一、自由的考试形式,如果不是以博览群书、满腹经纶的学识做积淀,那是很难在众多考生中崭露头角。

难怪自古便有“旧书不厌百回读,熟读深思子自如”这样的诗句,可以想象,像苏秦那样悬梁刺股的考生应该并不在少数。

而这也正是那些“三更灯火五更鸡,正是男儿读书时”的读书人在一次次的科举考试中总结下来的经验之谈。

古有科举考试,现有中考高考,可见自古以来考试在人们心中都有着举足轻重的地位,大家都希望通过这些考试来或多或少的改变自己的命运。

但条条大路通罗马,考试的最终目的只是用于检验我们对于所学知识的掌握程度,从小成绩优异的人进入社会就是无法习惯的大有人在,考试成绩平平,但经过自己的努力取得认可的也不在少数,考试或许是通向成功的其中一种方式,但不是唯一。

读书学习是我们整个人生中获取知识的一种最简单有效的方法,长此以往也能养成一个好的习惯,我们需要记住这个初衷,因为只有这样,我们心中对于考试妖魔化的过分看重的心态将会变得客观许多。

,