原创 秋若愚 愚婆码字 2021-01-12 18:00

老驴驮盐

(父亲在我的凉粉店) 那年,父亲来我家过冬。 我们一家租住在凉粉店后院的一间小南房,房子逼窄,大约十五平米。一盘土炕占去了大部分面积,地下拥挤着灶台、水瓮、厨柜、火炉。晚上睡觉时,父亲总要把脱下的衣服一件件全盖在被子上,覆得满满的,啪啪拍几下,才哼哼着钻进去。有一次我问:“爹是不是冷的?”父亲说:“不冷,冷啥冷?爹是习惯了。”然后又说,“从小没盖过一张厚被子,家冷,脱下的衣裳有啥都盖上。你爷爷那会儿也是个这,睡觉时候羊皮袄、棉腰、棉裤、毛袜子全盖上,压得沉塌塌的,说这叫老驴驮盐。”我闻听大笑,仿佛没听真切似的,又问:“爹,啥啥驮盐?”父亲一字一顿说:“老、驴、驮、盐。” 言犹在耳,斯人已去。 今天是2020年3月31日,屈指算算,父亲离开我们已经整整一百天了。这段时日里,我一直如常地生活着,好像生活根本没有大的变故,父亲还在,他只是去了哥家,弟家,或者是哪个姐姐家了。 昨夜,父亲来到我的梦里。他还躺在他的小床上,看着我不说一句话。我说:“爹您给我讲讲爷爷的故事吧。”他摇摇头,用手指指颏下的咽喉。哦,父亲的喉咙还疼着…… 我是哭着醒来的。黑暗中茫然四顾,再不见了父亲老驴驮盐般的被窝,才恍然惊觉,父亲真的不在了,他永远长眠在了故乡高灌渠下的那片高梁地里,那里有我的爷爷、奶奶,还有孤单太久了的我的母亲…… 1. 乙亥年冬,初雪刚落,父亲病了。 在哥哥家里,父亲盖着被子,睡在炕上。哥推醒父亲,指着我问:“爹看谁来了?”父亲看看我,眼神空洞,像看陌生人似的。我抚摸他肿了的手背,喊一声“爹!”父亲又看看我,努力回想着,然后举起手来,伸开五个指头,又颤微微团回去两个,紧紧地盯着我,像是在问,是不是?我点点头。父亲却像是突然找到了救命的稻草,急促地从被子里伸出另一支手臂,伸向我,我赶紧接住,他这才微闭眼睛,软了脖颈,长长吐出一口气。 父亲今年93岁了。他身体一直很硬朗,除了耳背,眼睛也好使着,腰不驼,腿脚也灵便。 七月中旬,父亲感觉喉咙痛,咽不下饭了。他只能喝一点稀的,比如稀饭,或者牛奶,偶尔吃几口蛋糕,也得在稀饭里泡软了,即使如此,咽起来还是很困难。大姐去看望时,买了一大包消炎药,说一准是上火了,喝点药试试。一个月后,父亲开始吃面条,渐渐地,油炸糕也能吃了,我们都很高兴,认为父亲算是逃过了一劫。 8月14日,阴历的7月15前一天,我一大早回老家城里接父亲。父亲坐在弟弟家南房的炕上,脸色是大病初愈后的苍白,看见我进去,也不说话,只是笑了笑。弟媳把满满一碗豆腐脑和一张葱花饼放到父亲的面前,父亲端起碗来,喝一口,吃一口,看起来比较顺畅。 从弟弟家出来,走向停车场的路很短,我却搀扶着父亲走了好久。他步子迈得迟缓,深一脚浅一脚,曝在日光下的一张脸瘦削而惨白。 我突然间有一种不好的感觉,悲情满怀,临时决定,先回一趟老家,让父亲和他的村庄作一个告别。村里老屋卖了,家没了,但老村还在,那里有他熟悉的一切——“西河湾”“巷头起”“堡门口”,还有街上走窜着的乡亲,圪台上晒暖暖的人们。父亲有几年没有回来过了,也许这真的是一次永远的告别了。 村头的“南滩地”,就在南渠梁底,那里有他四亩责任田。站在梁头上,放眼望去,地畔相连,与别人家的田地融为一体,如绿色的海洋般一望无际。我带着父亲又去了北大滩的“北大地”,东瓦窑的“自留地”,一处处走过,每问父亲,那是谁家的地,他不说话,手指却戳着自己的胸口。 父亲一辈子爱见土地,哪些地墒土好,那些地盐性大,他都了如指掌,匍匐其上终年劳作不息,老驴驮盐般在晋北这方贫瘠的土地上行走了一生。 村里的大当街,堡门口的圪台空空的,不知道是回家去了,还是根本就没谁出来。南墙根下有两个人,一个是坐着轮椅的宝名叔,一个是满头苍发的二龙龙。二龙龙席地坐着,高声喊着我的乳名,沙哑的声音在空荡的街口回响。 我扶着父亲向他们走去,越到跟前,父亲走得越快,最后甩开了我,几步就窜到了他们跟前。宝名叔和二龙龙都稀罕地问询,说好几年不见了,今儿个咋想起回来。我指着他们一个个问父亲,父亲一个个念出他们的大名,没有一点迟疑。西头住着的和平骑着电动车过来了,我问父亲,这是个谁?父亲摊开手掌,用指头在手心写下两个字“和平”,和平笑了,说真了不得,了不得。 大街的西南口,是父亲曾经的杂货铺。在分分厘厘的抠抠索索里,父亲在这里积攒了他人生最丰厚的一笔钱。如今,铺门早已让砖头封死了,好像这里从来不曾发生过什么。转到后院,透过铁栅栏,可以看到父亲曾经居住的那间小屋,也就是杂货铺的内室。父亲死死地盯着那一溜满是泥污的窗子,不说话,但他一定记起了什么:满当当的铺子,架子上摆满了罐头、盐、味精、灯泡、作业本、墨水瓶……柜台上摆满了男女球鞋、花洋布、笼布……人来人往,买这买那,父亲戴着眼镜,算盘打得哗哗作响……父亲一定会想起来的,母亲来送鸡蛋汤了,隔壁的表姑父过来串门了,奶奶不想吃他的甜煮挂面扔碗哭了……

(栅栏里,父亲的杂货铺。) 我把父亲扶进车里,拉着他出大街进小巷,一巷一巷地看。在村西口迎住了放羊的二蛋叔,我停住车,按下车窗,二蛋叔探进头来,喊了一声“老大!”父亲点点头,笑着说“二蛋蛋呀!” 从西转至北,到了我家老屋的房后头。曾经高大的全村第一套“砖挂面”房,现在显得那样老旧、低矮。父亲下了车,先是定定地看,然后用手一下一下地抚摸,这是他亲手盖起来的供全家人遮风挡雨的窝,也是他一生最初的引以为傲。 再向东拐,就是我家老屋的东巷口了。从东数去,第六个门就是那座老屋——我们曾经的家。老屋易主,我就那样停着车子,没有让父亲下来,只是按下了他身边的那扇窗,让老屋的街门与他遥遥相对,这也是我能让父亲与之保持的最近的距离了。只是奇怪得很,父亲茫然地看着南路,执拗地不肯偏头看看那条巷子,那个门。 各家屋顶炊烟起了,谁家的母亲又在呼唤孩子?我发动着车子的一刹那,发现父亲的眼里滚出一颗泪珠,一晃,砸在了他的手背上。

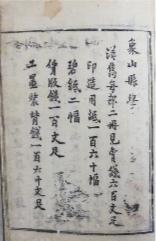

(老屋巷子。) 2. 父亲不行了。 这是父亲来我家居住至第五天时,我做出得准确判断。那天是八月十九日,我看见父亲蜷缩在小床上,无声无息。轻轻走过去,没想到父亲是醒着的,他头颤微微的,眼睛无神地盯着屋顶。我俯身下去,探手摸摸他的额头,凉凉的,然后又摸摸他的胳膊,试试他的脉搏。他先是看看我,面无表情,后来突然很吃惊的样子,反手紧抓住我的衣袖,喊了一声“啊呀!三三?”那样子好像是久没见到的女儿突然来看他了似的。我俯耳喊:“爹,我是三三。”他好像没有听清楚,伸出一把手,张开五指,团回两边的,露出中间三个指头给我看,眼睛里满是疑问,我狠狠点点头。 父亲开始挣扎,很着急,想坐起来,胳膊又使不上劲。我托住父亲的膀子让他稳稳坐好,他又往一边挪挪,意思要我挨着他坐下来。我坐了下去,挨着父亲,拉着他枯干的手。父亲不看我了,脸色又恢复了漠然。 我又问父亲:“爹,我是谁?” 他看看我,摇摇头。 我又问:“您来谁家了?” 他又摇摇头。 “我妈哪去啦?” “不知道。”他说话了,舌头发僵。 “您叫啥名字?” “不知道。” 父亲认不得我,说话舌头发僵,这是两个很严重的问题。我拧开一个橘子罐头,喂了他两口,他就推开了,脸色很困倦。 更为严重的是,父亲爱吃的“肉泡糕”也吃不进去了。 一天天地,父亲就那样躺着,再不去推开各个门看看,再不问我今天几号了,这阵几点了。他安静如猫,连一直以来不断的呻吟声也渐渐少了,更别说喊叫村里那些活着的或者死去了的街坊邻居。他的四肢也日渐无力,再不能抬手有力地击打自己蜷起的膝部,数着一二三、四五六。 父亲总是尿在裤子里,即使进了卫生间,大部分的尿液也全部尿在了裤子上。但他偏偏里裤、外裤全得穿上,把裤带卡得牢牢的,好像随时准备出门去哪里。一开始,拉下衣服要洗时,父亲在脱到短裤时,就抓着不动了,等我走开,他才自己慢慢脱下来,换上干净的。后来,父亲不管了,不再用手抓短裤了,不给他套外裤,他也不懂得要了。 中秋节来了,老家城里的哥哥打电话让父亲回去。 送走父亲的那天,我把所有的衣物全包好带上了。我的感觉里,父亲这样的状况恐怕再不会来我家了。犹记得,春天来住的那两个月里,他还每天下楼一趟,边下边声音干脆地数着楼梯的台阶一、二、三、四……他每天必去店门前的车站广场溜一圈,晚上很晚了也不上二楼,坐在靠窗的椅子上,盯着路对面的商铺牌子,一字一顿地念出“季、平、烟、酒、百、货”“华、泰、康、大、药、房”…… 车子途经古城路口时,我仍像以往一样按下车窗问父亲,这是啥地方?父亲望着窗外,一副努力回忆的样子,但终于回答说,山阴城。 到了哥哥家里,哥哥上班没在了,嫂子也是整装待发。南房的炕上早已铺好了干净棉软的被褥。我说父亲,我先走呀,过了十五,再来接您。父亲说,你去哪呀?我也去。过一会儿,父亲又好像忘记了要跟我,一个人在哥哥的院里走来走去,把那四间正房眊了个遍。我问他,这是谁家,他说,大儿家。 我离开时,天上落起了小雨。父亲送我出来,走到大门里侧时,被嫂子拦住了,因为她也要着急上班去了,她得锁好门,赶紧走。关上门的那一瞬,父亲像一个被遗弃在家的孩子,眼睛里满是委屈和无奈。我是憋着满眼的泪离开的,我的父亲,我终究做不了什么,就那样无情地离开了! 十一月二十八日的晚上,大姐打来电话,她告诉我一个消息:父亲病厉害了。 前几天还好好的呢,怎么突然就又厉害了? 我给哥打去了电话,哥说,他早晨过去给父亲送饭时,父亲在睁开眼后,很反常地向他伸出手来,把他抓得牢牢的。他掀开被子查看,发现父亲的脚肿了。 老家俗话有“男怕穿靴,女怕戴帽”的说法,父亲这是熬不过去这个冬天了吗? 窗外,寒风吹彻,我披着棉衣坐在炕上,沉浸在冷寂的黑暗里,久久不能躺下。 3. 父亲生于民国十五年农历十月,是家中长子。 十岁时,父亲想读书,家中无钱。他一个人找到私塾坊的先生求了又求,先生问家里有啥,他说有一捆茭杆,先生说,那就扛上来吧。这一捆茭杆,仅够一冬天的学费,所以,冬天过后,父亲辍学了。后来,父亲又跑去外村的姥姥家,为得是让在县衙任催粮一职的姥爷多教几个字。姥爷让他把村中人的名字从前街排到后街,他一个个念,姥爷一个个写。然后是,姥爷一个个念,他一个个写。从此,父亲有了一个习惯,通常是走着走着就站住了,想起一个啥字,手指头就贴着裤缝写。到了哪个村,蹲下来捡起树枝在地上写个啥村。进了城,看见店铺的名字就站住了,一边问路人那是啥字,一边贴着裤缝一遍遍写。这个习惯,父亲保持了一生。 父亲13岁那年,家乡大旱,庄稼颗粒无收。杨树的叶子捋光了,地里的碱葱一长上来就让人拔走了。爷爷从油坊买回一坨饼糁,用斧头砸碎,让奶奶上锅炒了给孩子们吃。二叔抓起一把喂嘴里嚼,父亲看着弟弟,流下了泪,然后冲出门去,抓起锄把,出了村子。他去了五里外一个村子的财主家,跟人家说好,不要工钱,管三顿饱饭。吃饭时,父亲吃个半饱,把本来要吃的那个高梁片子悄悄装进贴胸的口袋里,到了晚上,等主人家入睡后,悄悄起身,踩荒地疾走,奔回家里,喊起熟睡的二弟,把怀里的干粮掏到二弟的手里,坐一小会儿,又连夜踩荒地归去。 民国二十九年,父亲十四岁,不仅能写会算,而且体格好,人说有两条飞毛腿。这一年秋天,爷爷被邻村大盐坊雇去,护送“盐驮子”出口去内蒙。父亲央求爷爷带他去,爷爷说,不怕吃苦就跟上去哇。 “盐驮子”出发了,一共16头毛驴,驴背上驮着装满“化盐”和“盐拐”的毛口袋,一路向北,经过了一个叫“薛家营”的村庄,踏上了西口必经之地——黄花梁。 黄花梁从东起,一路往西,绵延百里,漫漫荒丘长满了盛开着小黄花的山胡麻草,在冽冽秋风里,起伏摇荡。爷爷手持一丈长的戒尺打头,父亲甩一杆牛筋长鞭断后。行至黄花梁的千年烽火台下,不远处就是岐道地了。岐道地的背后是一个梁头,上面开着十几户商铺,有油坊、缸房、豆腐坊、铁匠铺、小饭馆、车马大店等。梁头的开阔地,卧满了一头头憩息的骆驼。过往的驮队,有骆驼队、骡马队、驴队,铁蹄哒哒,驮铃声声。大风口下,开店的女子,吆喝着来往的客人。 离乡别土,前路茫茫。 出了岐道地,转道往东,上官道,直奔张家口。 这一截,换作父亲甩长鞭打头,爷爷持戒尺断 后,开始了漫漫的大漠征途…… 下一年,又下一年,父亲和爷爷一次次押镖在西口大道上。爷爷身高一米九,有武功,尤其耍得一手好戒尺,舞将起来,无人能近得前来。父亲的甩鞭是从小练就的“奶功”,第一次遭遇土匪,一鞭子下去,竟然把人家抽得皮开肉绽,半天爬不起来。从那以后,“父子镖”名扬了晋西北大地,也震慑了西口路上的各路土匪。 一九五二年,父亲成家了。为了生存,他集结了村里二十多个青壮后生去大同砖瓦厂做了砖瓦工。起土、和泥、脱坯、垒砖,后来为了多挣几个钱,父亲不顾伙伴们的劝阻,决然当起了背窑汉。炎炎夏日,父亲弓身背着高到脖颈的砖,一趟一趟地从炙热的窑门走出来,汗珠子糊得睁不开眼。几天下来,脊背赤红起皮,像是一片干裂的田地了。二年后,父亲又上了大同四矿,当了下井工人。这一次,父亲接去了我母亲,在那里安了家。矿工的日子虽然挣钱多一点,但相比背窑来,不仅活儿累,又多了生命的风险。这一干,就是六年。母亲说过,那是胆战心惊的六年。每到下班时间,母亲就站到坡顶的门前遥望,远远看到父亲走来,母亲便如释重负般长舒一口气,而进得家门的父亲,已经累到端不起一茶缸水来。 重走口外,已经是大集体时候的事了。父亲当上了生产小队队长,那时耕地运输全靠畜力,看看队里的家底,决定为队上添买牲口。去哪里买呢?本地的又贵又不好,不如去内蒙商都吧,想法一出,他身背干粮,一个人步行就走了。经大同,出张家口,一路风餐露宿,脚磨出了血泡,父亲挤破血泡,撕下一截袖口包裹好,一瘸一跛继续走。 曾经的西口古道,仍然黄沙漫天,浸骨苍凉,却再不复当年的“车辚辚马啸啸”。父亲一路觅踪,寻着当年的旧路,硬是找到了埋葬老盐工二坝爷的地方。二坝爷是走着走着突然倒地猝死的,众人就地挖了个坑,把二坝爷埋掉,堆起一个大大的土丘。父亲在二坝爷的坟边坐了下来,掏出一张米面饼子,一扯两半,一半摆在坟头,一半喂嘴嚼了起来。 在二坝爷坟丘的旁边,还有一个小土丘,埋着二坝爷牵引的那头老驴。它是在第二年的同一时间点倒地死亡的,地点在二坝爷坟丘前方不足半里。众人感念这冥冥之中的人畜情分,所以把它驮回到二坝叔跟前,让他们俩个生生死死,作个伴。 一走月余,再返回村时,父亲悠悠哒哒骑着一头棕毛骡子,一手牵一头同色小骡驹,一手牵一头黑油小毛驴…… 任职队长十余年,父亲胆子大,办法多,肯下苦,带领着父老乡亲,起早贪黑,精耕细作,还养了猪,开设了油坊、豆腐坊。每年冬闲,他亲自套起皮车,装满一车车干草,去邻县吴家窑为社员换炭。那些年的冬天真冷啊!父亲走一趟就是七八天,有一次夜半回来,一推门带进一股寒气,生生把我冷醒了。母亲说父亲:“快往后站站,别把娃娃冷浸的感冒了。”父亲不理,抹一把眉毛的霜雪,解开皮袄,从里面掏出两个圆溜溜的黄颜色小球,放进了我的被窝,笑着让我吃。我张口就咬,父亲赶紧喊住我,说剥了皮再吃。那是我第一次见到橘子。 联产承包责任制后,母亲多病,我们弟兄几个教书的教书,上学的上学,地里的农活全落在了父亲一个人身上。农忙时节,父亲耕地、播种、撒肥,放下这个,拿起那个,忙得像个陀螺。有几次,我提着饭罐出地给父亲送早饭,远远看见父亲在朝霞映照的田野弓着身子犁地,脚下泥浪翻滚,父亲手里的那根牛筋长鞭,不时地在空中噼啪甩一空响,一下也不曾落在牛背上…… 后来,父亲开起了杂货铺。一边种地,一边经营铺子。为扩大销售面,他利用闲暇,套起小驴车,车箱里装满日用百货,走村窜户,沿街兜售。他看利微薄,给钱就卖,没钱赊上,很快拢络了周围三乡五里的民心。几天不去,村人就会捎话过来,说吃得没盐了,赶紧去吧。炎炎夏日,大中午的,别人都回家吃饭去了,父亲一个人掏出自带的干粮,一口热水一口馍,吃饱了,靠住车辕打个盹,等人们起晌了再开卖。 母亲病逝后,父亲的杂货铺一直持续开了十年。在这十年时光里,父亲还是起早贪黑,驾起那辆驴车,从铺子里面搬出各种杂货,一样样码进车箱,只是不再有人给他包好馍,不再有人往车箱的空隙掖好灌满开水的暖壶。 父亲和他的老驴车,一日日行进在三乡五里的乡间小路上,春夏秋冬,严寒酷暑。他进了哪一个村庄,必先钻进村委会,拧开人家的大喇叭。一会儿,村庄的上空就会响起:“村民们,下甘港老孙的流动小货车又来了,大家有需要的赶快出来买了,有钱也来,没钱也来,赊秋不打账哦……” 直到父亲八十岁那年,他的身体虽然还是直板硬朗,但是脑子糊涂了,找钱老出错,秋后拿着账本去收账,有几个村民来结账,账本上找不到人家的名字。 父亲很明智,回来后没几天就把铺子里的杂货处理得一干二净。 剩下那头老驴,父亲不舍得卖掉,他让二姐牵走了。 二姐牵着那头老驴上了村外的渠梁,二姐走多远,父亲瞭多远…… 闲下来的第二年,父亲在我们不知情的情况下,又在村南打了一眼井。村民浇地,他巡渠,半夜三更的,还骑着自行车,本家四叔看见后跺着脚骂:“大哥,你能不能让人好好吃你的油糕?”父亲双腿落地站住呵呵笑,他说:“活的不一样,死了都一样,老四你该咋吃就咋吃。” 每年冬天,父亲不舍得烧炭,一过半上午,他就骑着车子,腰里别着砍刀,去村南的小树林砍杨树梢子。一捆一捆,院里的西墙根越积越多,还是每天出去,直到后来,他不能骑车子了,到了地里,也想不起自己这是来干啥了。父亲很少出门了。他除了每天早晨坚持绕村走一圈,其余时间基本都在看书。那些书摞在炕角的窗台上,有二尺多高。《康熙大帝》《雍正黄帝》《乾隆皇帝》《刘苏》等等,每一本书,父亲都读过多次。他把不认识的生字记在纸上藏好,等我去看他,或者冬天来我家时一并掏出来,一个个问过,一个个记住。

(父亲的书桌,也是父亲的钱柜。)…… 4. 雪花,一直在轻柔地飘落,天地间,混沌而空茫。 傍黑时分,房顶白了厚了,树杈上也积满了大朵大朵的白花。地上像是铺开了一方地毯,白白的,毛绒绒的。 父亲一直安静地睡着。嫂子端过来一碗红豆稀饭,说加了一勺糖。我摇醒父亲,指了指碗,他明白了,挣扎着想起来。父亲端起碗,喝几口,缓缓,喝几口,缓缓,不大一会儿,竟然把一小碗粥喝光光了。我冲他竖起了大拇指,父亲笑了,然后又躺了下去。 一夜不安生。父亲起夜次数很频繁,几乎隔一小时就起一次,每次先是哼哼,然后用脚踢踢我,想让我扶他起来。我也不知,他为什么不用手推,而是用脚踢。 一天天的,日子就这样重复着。父亲的手肿和脚肿也不见变化,姐姐弟弟来看时,父亲有时能认出来,有时摇头,一脸漠然。一天下午,父亲突然睁眼,看见我在身边,疑惑地盯了又盯,然后伸出五指,颤颤微微又团回去两个,我点点头,喊一声“爹!”父亲眼神柔和,抬起手臂,抖抖嗦嗦探向我穿着棉衣的衣领处,伸进手,摸住了我的下巴,一下一下地摩挲着,嘴唇颤抖,似要说出一个字,或者两个字来,我抓着父亲那只手,贴在脸颊上,泪水无声流淌…… 父亲是个外表很冷硬的人,打我记事起,似乎很少见过他对我们弟兄姊妹哪一个有过亲昵的举动,他总是板着一副严肃的大家长面孔,不苟言笑,说话声音很冲。父亲这次对我突然的亲昵爱抚,让我受宠若惊,也更加惶恐不安,父亲啊,您真的是要弃我们而去了吗? 十二月十七日,父亲突然大张嘴,一口鲜血喷涌而出,如一头耗尽力气的老驴,猝然倒下,再也不堪这人间重负。 父亲断食了,连牛奶也喝不进去,勉强喂进去几口,又顺着嘴角流了出来。 父亲迅速地枯瘦下去,两眼深陷,另一只手也肿成了馍馍状。 父亲只要一睁开眼,就很慌张地开始找人,伸展手臂,来回摆着手指,直到我们赶紧握住他的手,这才安心了似的,再闭上眼睛。后来,这样的次数越来越频繁,只要松开他的手,他就会突然睁眼。

一日一日的,父亲看上去连躺着的力气也被抽干了,他的手臂总是扬起来又甩下,不知道往哪放才舒服一点。一会儿拍着膀子想坐起来,刚一扶起,就又不行了,再躺倒,没几分钟,又皱着眉头,要起来。父亲的手开始散了肿,肉皮呈现出一种水亮,皮包骨之间盘垣着的血管像蚯蚓一样,呈紫红色。手臂上的肉皮也光滑白亮,没有了明显的褶皱。脚却没有消肿,脚背上多了一些胀裂似的血道道。 父亲清醒的时候,我再问他,我是谁?他还能伸出五指,再团回去一大一小两个,嘴里轻不可闻地吐出一个“三”字来。我知道父女一场的情分很快就到了尽头,来日无多,生死茫茫,忆及种种,不禁悲从中来,拉起父亲的手贴在脸颊上,失声痛哭起来…… 十一月二十三日,弟弟于暮色时分提着一条猪肉进了大门。二姐问他拿肉做什么,他说刚杀了一头大猪,为三个姐姐辛苦的,晚上就炖肉吃吧。 肉还没来得及炖,父亲不行了。他看上去太难受了,不停地呻吟,身子蠕动一团,他的五个儿女团团围着,却束手无策,眼睁睁地看着最亲的亲人正在承受炼狱般得熬煎,替不了他半分痛苦。 父亲的脚肿消散了,平平展展。哥哥打电话叫来了二哥,商量后事。 熬过晚上的十二点后,父亲渐渐安静下来了,他团着的身躯开始慢慢舒展,痛苦散去了,神态渐渐安祥。我趴在父亲的耳边再喊一声“爹”,父亲许是用尽了余力点了点头,眼角渗出一颗圆圆的泪珠。 父亲的呼吸是渐渐消失掉的,他走得无声无息,只一双眼睛不肯合上,不知道还有未了的心事,还是有未见到的亲人。 哥哥站在父亲的头顶,抬手合上了父亲的眼皮:安息吧,爹爹!他很听话,合上了。 我们憋着眼泪,不哭。因为撕心裂肺的哭声会让父亲撒不开亲人紧拽的手,走得不安然。 父亲穿上了奔赴另一个世界的盛装,绫罗绸缎,五彩斑斓。 苫面布覆脸的一刹那,父亲告别了这个世界,告别了我们,从此阴阳两隔,不复相见。 5. 二零二零年的一月五日,是父亲出殡的日子。 天阴沉一片,像是要下雪了。 灵车启动,拉着孝子的车跟在后面,奔赴在回村的路上,那个地方是父亲的家乡。他,终究是要回去了! 在村口,孝子们下车,按顺序跟着灵车往村里走去。堡门口站满了等待已久的乡亲们,他们手里拿着烧纸,有的族亲女人手端着茶盘,上面做着素菜。棺材停在大街上,花圈摆开,礼单和“祭父文”挂起。在悲切的哭声和鼓乐班的“道场”喧闹声中,父亲在遗像里和他的故乡作最后的告别,接受乡人最后的礼敬。 灵车再次启动,终点便是父亲最后的归宿了。灵车经过的路,是父亲生前走过无数次的路:他挎着粪筐走过去了,他背着毛口袋走过去了,他牵着毛驴走过去了,他赶着皮车甩着鞭子走过去了,他骑着自行车,他骑着电动车…… 墓穴已经打开,母亲棺木的一侧裸露出来,棺材完整,颜色暗紫,隐约有花纹。号子响起,绑着绳索的新棺徐徐落下,轻轻地,和母亲紧紧挨放在一起。 这似乎是该有的结局。 一锹锹土飞扬下去,顷刻间,我的父亲母亲变成了一坯圆圆的土丘。 再看,那土丘,像是一头伏卧的老驴。 落雪了。 盐粒一样的雪花沸沸扬扬地飘撒下来,一刻也不停歇,很快地,墓地白了,高灌渠白了,地头的钻天杨白了,远处的翠微山白了…… ——作于岱岳凉粉店。

那年夏

那年冬这是我和父亲仅有的两张合影。

阅读 2380

分享收藏

9576

愚婆码字

182篇原创内容8个朋友关注

关注

精选留言

写留言

- 清風置顶赞9有些字,不能品,涩!有些人,不能想,疼!人生於世皆故事,飘过去的还是少想少念,即使是刻进心间的也要硬生生地努力去阻断,因为那种亲不在的断肠和爱难附的无奈足以摧毁任何貌似的坚强!体恙不抵心疾,唯有真正的感同身受方知人生思念之苦。纵使不惧与冰冷的器械相拥,也不怕凉液苦药的蚀骨,但终究藏不住也抑制不了那种热烈的心跳……

- 中国孟置顶赞8好深情的文字,直教人无端泪凝,真是拳拳之心昭日月,点点泪痕念亲恩。作者强大的文字驾驭能力朴实无华的语言,把老父亲不平凡的人生和丰富的情感向你娓娓道来,无尽的痛,无尽的思念跃然纸上。有诗云: 椿庭人去一身孤,日里梦中听父呼。 至孝已随天堂去,尚留雨泪化骊珠。

- 寂寞西郊赞7写到父亲,笔也柔软起来,那个在黄土地摸爬滚打一辈子的老人,带着对生的眷恋,去西天极乐世界了。 我有一个即将102岁的老母亲,老人家除耳有点聋手有些抖外,其他都还好。思维清晰,记忆力特好。我们兄弟姊妹七人轮流照料,她觉得特别幸福。愿老人家再活十年!

- 就、這么简單赞4我堂堂七尺男儿,看哭了,流泪了

- 伍柒道赞4黄土地里的真情、真爱,真美

- 祝建国@针灸学堂13994922996赞3佩服作者能写下亲人的点点滴滴

- 文山赞3很感人!情真字切,催人泪目!

- 竹林听雨赞2感同身受,从此和父亲天人永隔,再无相见之日!

- 和气善良赞2情满满泪满脸,孝敬父母须在前!

- 平明赞2抱抱你小小妹!

- 粉小虾赞2驾驭文字、谋篇布局的能力太强了。真情实感中给读者呈现出活灵活现善良机敏的父亲的形象。情深意挚、真挚感人,我潸然泪下。

- 花开半夏@赞2泪流满面,

- 海军赞2好感动!父爱如山,子孝情真。作者让我看到一个和睦的大家庭和一个勤劳的父亲。虽然一生辛苦,却因晚年有子女们的孝敬而幸福。

- 康义赞2有担当的父亲,纯真的黄土高坡汉子,写的好

- 浅墨 流云赞2挚情涌动江河泪 悲风墨泅好文章

- 张绪昌赞2看着看着我也流泪了,父爱如山!老人家是艰苦奋斗的一生,自强不息的一生……

- 信合商行15053416799赞2读了又读~除了感动还是感动~姐姐好

- 无语赞2字里行间充满了父女的真情真爱,读之泪目。

- 翠翠赞2好难过!感同身受,九十岁的老母亲离开我们一个月,还没过五七

- 岁月如歌赞2泪奔!非常想念我的走了五年多的父亲。

- 沐木(上善若水)赞2认真读完,泪眼模糊,自认能说会道的自己,顿时语塞,不知说什么好了,我和我的父亲竟然没有留下一张合影……

- 红赞2父慈女孝,平凡的父亲,不平凡的一生……又一次看的我泪流满面!!!

- 难得糊涂赞2一个智慧朴实的老人在脑海中呈现

- 竹赞2泪目

- 老梁赞2可,想念父亲了。愚婆码字(作者)赞2父亲今天周年。

- 寡人赞1

- 简小单赞1字里行间,真情涌动,满目都是父亲的音容笑貌,一辈子点点滴滴、起起落落……文字触动心扉,字字句句满含思念之情,怀念之痛,人生最大的痛苦,莫过于生死离别,阴阳相隔,十年生死两茫茫不思量自难忘。千里孤坟,无人话凄凉,明月夜,短松冈!

- 张文平赞1哭的心疼、头疼

- 子月赞1归去的路上其实并不遥远

- 老梁赞1

- 果果赞1看得满眼泪我也失去了父亲,二十一天了

- @淡然赞1真情实感

- 张发杰赞1文学啊,人类何必发明文学!文学有时是一首沉重的歌!没有文学,甚至没有文化,,就没有惦念,没有被剖析的思想,一切就都是意识的洪荒,所有的喜乐悲欢都在自己的身躯里,不被展现,冷暖自知。

- 罗强赞1满满的都是爱 满满的都是情

- 青稞赞边看边流泪,想起我爹,该怎么讲述自己的心情呢!姐姐写下这些文字的时候也是一字一句都是血泪吧!我们说起“目送”二字脱口而出,而经历内心的折磨却是天长日久,有多少依恋就有多少不舍,我们终将是过客,在世间,在别人的记忆里,终归会淡去。

- 厚德载物赞感人肺腑

- 小草赞看得我泪流不止,妹妹能把父亲的一生,写的那么好,构起了我对父母的思念……小草赞谢谢

- 玲赞 用生动优美的文字,细腻地刻画了父亲平凡而传奇,普通而伟大,勤劳而质朴的一生,传递出让人情不自禁泪目的情感。当感恩和父母的关爱一同永恒,我们作为儿女的就是最幸福,最尽孝心的。

- cium一指流沙赞泪目!

- 连侠赞就姑且叫你一声大姐吧!我是宁武的,看着这颇带乡音的文字土话,我不由得泪眼婆娑了……

- 一叶一菩提赞看哭了。

- 高山赞从父亲自己找先生识字、随父走西口、勇斗土匪到成家立业当队长、开小卖部 ,一路走来,父亲的勤苦、奋发图强、精打细算写的非常到位,那种亲情、慈父孝女的场景,让人动容。

- 大地赞写的很好,就是做者究竟是应县人还是山阴人,之文又象发生应县,又象山阴?

- 儒海印相赞感人泪下

- 高原痴人赞一口气读完,感慨于父女间的深情大爱,感念于友友的一片孝心!永恒的文字,永久的父爱!!

- 悠扬赞秋,深情的文字,泪水禁不住横流

- 伊人赞感人

已无更多数据

,