据说,在安史之乱爆发后,唐玄宗为钳制安禄山南下,于是派封常清率领六万大军坐镇洛阳。

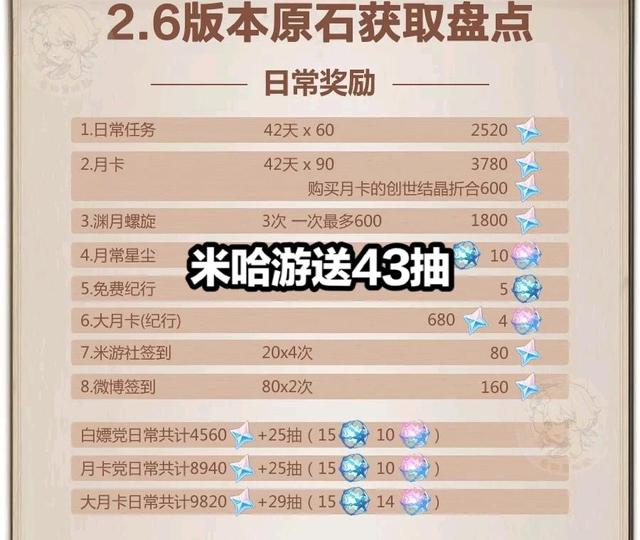

时禄山已叛,玄宗言凶胡负恩之状,何方诛讨?常清奏曰:“禄山领凶徒十万,径犯中原,太平斯久,人不知战。然事有逆顺,势有奇变,臣请走马赴东京,开府库,募骁勇,挑马箠渡河,计日取逆胡之首悬于阙下。”玄宗方忧,壮其言。

我为什么要用“据说”呢?是因为我不太相信这种说法。它虽然出自于正史,但很像是唐肃宗为掩人耳目所弄出来的罗生门。

根据史书说法,封常清是孤身到洛阳,并在当地现场招募士兵。

说得好听点,招募来的是所谓“骁勇”;说得难听点,招募来的就是“乌合之众”。

其日,常清乘驿赴东京召募,旬日得兵六万,皆佣保市井之流。

我为什么认为这种说法不可靠呢?是因为制订这种策略的人实在是蠢得离谱。

安禄山所拥有的力量有多强大,唐玄宗和封常清难道不清楚?说是“凶徒十万”,实际上是精兵十万,而这个十万可能还只是虚数,安禄山的军队实际人数或许更多。

至少根据史料记载,安禄山所管辖的关东三大军区总兵力约为18.3万。

河東節度……治太原原府,兵五萬五千人。范陽節度……治幽州,兵九萬一千四百人。平盧節度……治營州,兵三萬七千五百人。

面对如此强大的敌人,唐玄宗和封常清难道真的认为,仅凭到洛阳当地现场招募的所谓“骁勇”,就能够轻松击败安禄山?

我不认为唐玄宗和封常清会这么蠢。

当时的情况是:大唐帝国承平日久,突然爆发了规模空前的叛乱,整个关东军区全部易帜。

在上一篇讲到唐玄宗的应对措施时,我也强调过:唐玄宗意在迅速平定叛乱,所以在如此悬殊的实力对比下,唐玄宗绝对会慎之又慎。

或许有人会说:“安禄山的主攻方向未必会是河南,所以唐玄宗不把精兵交给封常清也说得通。”

实际上,安禄山的攻势无论是受挫还是顺利,他都会想办法拿下河南的。

我们在此前分析过,关东三大军区的中下层属于“半推半就”跟着安禄山叛乱的,如果安禄山不想方设法弄点甜头安抚这帮人,他们凭什么长期追随在安禄山身边呢?

在这种背景下,一马平川的河南显然是块“易咀嚼、好消化”的大肥肉,安禄山有什么理由错过呢?

更符合真相的情形应该是这样的:

安禄山起兵之后,大唐中央政府需要时间做一些准备,所以就派西北名将封常清率领部分精兵(我估计有三五千)先行前往洛阳坐镇。

到了洛阳之后,封常清以身边的三五千精兵为骨干,再招募一些所谓的“骁勇”,训练一段时间之后,虽然没法与安史叛军相提并论,但至少也能坚守一段时间。

事实上,唐玄宗很清楚封常清是“巧妇难为无米之炊”,只给人家几千精兵,还要在短时间内训练出数万可以派上用场的合格士兵,确实比较困难。

但唐玄宗还算通情达理,在封常清率军前往洛阳的前后脚,他同时又派出了好几路人马,目的就是巩固东部战场的优势,使得局面能够稳定下来。

十一月,安禄山反,陷河北诸郡……壬申,伊西节度使封常清为范阳、平卢节度使,以讨安禄山……丙子……九原郡太守郭子仪为朔方军节度副大使,右羽林军大将军王承业为太原尹,卫尉卿张介然为河南节度采访使,右金吾大将军程千里为上党郡长史,以讨安禄山。

从这个角度来看,唐玄宗也不认为封常清能够逆天行事,但至少要求封常清能够多坚持一段时间,等待河北地区拨乱反正。

在封常清构筑河南战区第一道防线之后,唐玄宗又命高仙芝在陕州构筑第二道防线,同时作为封常清的预备队,层层防御阻碍安史叛军。

这种层次分明的打法,其目的再明确不过,就是防守而已。

所以史书所说,封常清愿意只身前往洛阳,在当地招募所谓“骁勇”,训练几天之后就渡过黄河收拾安禄山云云……简直就是一派胡言,难道是封常清喝多了说胡话?

作为西北军区名将,封常清显然不蠢,他很清楚:自己手里这点家当,根本不足以与安禄山硬碰硬,只能想方设法地搞好防守。

换言之,皇帝陛下不指望我正面击败安禄山,但我至少得坚守一两个月,给其他战区赢得宝贵时间。

这个道理,封常清非常明白。可问题坏就坏在,封常清好像有点太明白了。

基于大唐帝国的战略来看,只要能把安史叛军西进的步伐拖住一两个月,大唐中央政府所拥有的财政优势和政治优势就会成倍增加。

第一、大唐中央政府的人力、物力和财力可以大举向前线调集;

第二、安史叛军进攻不顺,士气必然受挫,跟随安禄山叛乱的人就随时有可能会心神不宁;

第三、只要安史叛军在前线打不开局面,他的河北后方基地很快就会出现越来越多的义军。

看看,坚守一两个月就能带来这么多好处,你说封常清的位置重不重要?

但我们必须搞清楚一点,封常清之所以重要,不是因为需要他击垮安史叛军,而是需要他用所谓“骁勇”的鲜血拖住安史叛军。

这样一说,大家就明白了,在这场规模空前的叛乱中,堂堂西北名将封常清居然只是一个非常重要的……炮灰!

大家设身处地的想一下,如果你是大唐中央政府的决策层,只需要用六万所谓“骁勇”的鲜血,就能换来上述三个好处,你换还是不换?

我认为只要有点决断力的政客都会兴奋得直拍桌子:这简直是血赚啊!

对呀,你大唐中央政府是血赚了,但人家封常清可就倒大霉了。

带着一堆炮灰,守在一马平川的洛阳,说好听点叫东部战区第一阵线,说难听点是东部战区第一个肉包子,就等着安史野狗来啃食。

只要你这个肉包子能让安史野狗噎上几分钟,那也算是立下大功了。

可问题是:封常清是何等人也,他稀罕立这种九死一生、甚至十死无生的大功吗?

事实上,自从封常清到了洛阳开始招募并训练所谓“骁勇”的时候,这支军队就始终处于一种撕裂的状态之下。

一方面,他们认为自己是精兵良将,因为整个国家都在关注着他们,东部战区第一阵线能否挡住安史叛军至关重要。

另一方面,他们也知道自己就是一群乌合之众,就凭自己这两下子,根本不足以与刀头舔血的安史叛军走上几回合。

禄山所统,皆蕃汉精兵,训练已久;常清之众,多市井之人,初不知战。

正因为这种撕裂的状态一直存在,所以这支军队根本谈不上心齐,因为就连他们的主帅心里都没谱。

在这种背景下,当全国都在夸耀封大帅又将练出一支精兵的时候,这支军队的内心开始逐渐崩溃了。

总而言之,你们都说我们是精兵良将,但我们自我评价就是乌合之众啊!

总而言之,你们都说我们是精兵良将,那我们这些精兵良将是不是应该转进到相对安全的地方,以保存有生力量呢?

我们在下象棋的时候会仔细思考:如果我牺牲一个炮或者一个马,就能换来全局的主动权,那么这个炮或者马的牺牲就是血赚啊!

可如果有人将象棋思维运用到现实生活中,那么问题就严重了:炮和马没有思维能力,但被你当成炮和马扔出去的炮灰有思维能力!

我为什么总说,安史之乱是唐玄宗越老越糊涂、越老越自私折腾出来的闹剧呢?就是因为这位老人家习惯性地认为:天下人都在他的权术控制当中,无法挣脱。

只要我李隆基一声令下,安禄山就会乖乖进京,是死是活由我一言而决。

结果呢?安禄山忍受不了,反了!

只要我李隆基一声令下,封常清就会乖乖出京,到洛阳为我训练炮灰送死。

结果呢?封常清忍受不了,逃了!

如果用大道理来说,安禄山并不是叛乱,他只是忍受不了杨国忠那个奸臣啊;

如果用大道理来说,封常清并不是怯懦,他只是想为大唐帝国保留一支精锐部队啊!

如果把安禄山和封常清送上军事法庭,这两位仁兄自然该被判处死刑,倒也谈不上多冤枉。

可问题是,到底是谁导致他们落到如此尴尬难堪的局面呢?唐玄宗李隆基啊!

说完唐玄宗的失误,我们再说说封常清的失误。

洛阳是整个大唐帝国的东都,在政治、军事和经济方面都有非常重大的意义。可封常清带着一帮乌合之众,只坚守了四天就全线溃退。

如果只有这一件事发生,我们还可以指责一下封常清的无能:你为什么不化身为王牌传销人员,鼓动大家拼死抵抗呢?

可接下来的事情,就有点诛心了。

封常清弃守洛阳之后,向西败退三百里抵达陕州,又劝说守卫陕州第二道防线的高仙芝跟他一起撤退,两军继续向西又退了二百里,一气退到潼关附近。

这样一来,以陕州为依托的众多著名战略地区,比如,弘农、濮阳、云中,都跟着一块沦陷了。

禄山使其将崔干佑屯陕。临汝、弘农、济阴、濮阳、云中郡皆降于禄山。

到此时为止,已经不能再用简单的失败或无能来形容封常清了。封常清这种做法,使得他的政治可靠性出现了问题。

封常清和高仙芝都是西北军区出身,他们现在紧紧抱团,看到安史叛军就一退数百里,置整个大唐中央政府的既定战略于不顾。

你让唐玄宗这个神经敏感的老皇帝怎么想?

如果唐玄宗此时春秋正盛,那么封常清和高仙芝的行为就是自己找死。依照唐玄宗壮年时的控制力,杀这两个不听号令的军事统帅,不会比杀鸡更难。

可现在唐玄宗已经年迈了,当他看到大军统帅居然敢自行其是地放弃大片领土,目的只是为了保留自己训练出来的军队,而这支军队不仅不再听中央政府的命令,还一再基于自身利益思考问题。

只有一个词能形容这类统帅和军队,那就是:军阀。

如果封高二人只是胆怯或者无能,唐玄宗或许不会动杀心,但封高二人为保存实力而擅自退往潼关的行为,触及了唐玄宗的底线,他认为封高二人已经有了军阀化的前兆!

大家可以看看安史之乱结束后的各地藩镇,几乎全部是这种德性。

所谓的封高二人必须立刻退守潼关,否则潼关危矣、长安危矣的说法,不过是封高二人不想当炮灰的推托之词而已。

如果封高二人没有私心,凭他们征战一生的经验,凭他们身边勉强可用的数万人马,依托高大的城墙,难道连一个月都守不住?

不是守不住,只是不想守而已。

唐玄宗把他们放到如此危险的位置是有错在先,但为将者难道不是应该克服一切危难,争取最终胜利,至不济也要马革裹尸而还吗?

为什么你封常清和高仙芝就要特殊一些呢?

更重要的是:如果河南能够坚守得久一些,也许安史之乱就会迅速被终结。

当安史叛军猛攻河南的时候,颜杲卿和颜真卿兄弟已经在河北拨乱反正了,河北二十四郡中的十七郡已经挂起了大唐帝国的旗帜。

当安史叛军猛攻河南的时候,郭子仪和李光弼的军队很快也有所行动,关东三大军区之一的平卢军区也开始背叛安禄山了。

如果封常清和高仙芝真能在河南坚守一两个月,他们的军队未必会死伤殆尽,这场叛乱却有很大可能被迅速终结。

届时,封常清和高仙芝都将作为有功之臣,享受后人的敬仰与推崇。

一个以臣子性命荣誉为棋子的年迈君王,两个以个人利益为根本的无担当军人,倒也十分登对。