(注:本文转载自 唯读WEDO,作者:牧乙先生,如若侵权请私信小编删除)

(本文分两部分,第一部分参考自多条网络资料,第二部分为个人发挥和联想,不一定合理,感谢各位的阅读。)

(一)

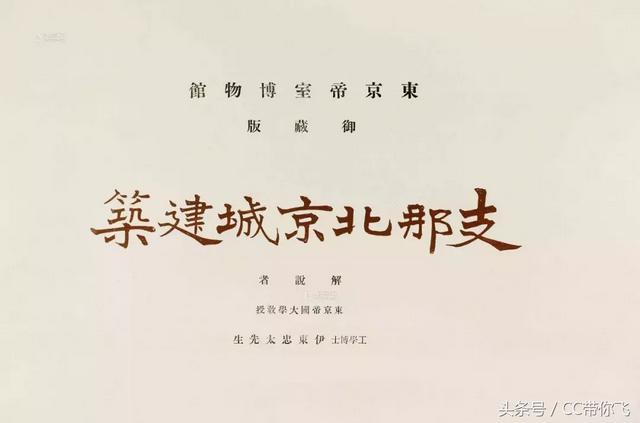

上半年4月份,厦大女生田佳良辱华言论闹得沸沸扬扬。而随着这一公共事件,“支那”一词再次进入人们的视线之中。或者可以这么说,这一公共事件使更多的人知道“支那”一词用来指称中国时带有强烈的侮辱性色彩。当然大多数国人是通过影视节目而知道“支那”一词的——我们经常在有关抗战的影视节目中看到日本军官、士兵恶狠狠的对着中国人说出“支那人”“支那猪”之类侮辱性极强的词语,要不然也不会知道田佳良的言论带有侮辱性。

“支那”一词很多人认为是翻译自英语单词“china”,其最初的含义为瓷器。因为古代中国曾经大规模向欧洲出口过瓷器,所以这一含义被广为接受。不过这个中国代称在近代却因为日本人的刻意使用,而被赋予了侮辱性色彩,令国人极为反感。

其实,历史上“支那”一词用来指中国一直是不带感情色彩,并没有什么侮辱性质。“支那”一词最早是古印度对中国的称呼,古印度两大史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》都曾以“cina”(汉语译为“支那”)来指称中国。后来,西方各国流行的对中国的称谓“China”(拉丁语为sina),就是由此演化而来(转译成汉语时,多翻译成“猜那”)。

唐代僧人义净在《南海寄归内法传》之三《师资之道》或许是“支那”一词介绍到中国的最早出处。其文云:“且如西国名大唐为支那者,直是其名,更无别义。”另外著名的玄奘所写的《大唐西域记》中有这样的记载,戒日王问玄奘:“大唐国在何方?”玄奘回答:“在此东北数万余里,印度所谓摩诃至那国是也。”这里的“至那”是“支那”的另一种写法。

那么,印度和西方各国为什么会以“Cina”等来称谓中国呢?意大利传教士卫匡国(《鞑靼战纪》的作者)、法国汉学家伯希和等人都认为它是“秦”的译音,是强盛的秦王朝声名远播的结果。不过学者(著名语言学家王力和郑张尚芳)指出“秦”字在古代发音也和梵语的“cina”或者拉丁语的“sina”相差甚远。郑张尚芳认为:“‘秦’字古音*zin>dzin,古代汉语一直念浊音,直至近代汉语方始变清音,上引各外语大都并不缺浊音声母,如是对译‘秦’字,为什么却全都对译作清音,无一作浊音呢,这太令人疑惑不解了。”再说秦朝存在的时间仅仅15年,不太可能就此声名远播,并且秦国作为诸侯国崛起也是战国中后期的事情,而上文提到的印度的两部史诗出现的时间要早于秦国的崛起。所以,郑张尚芳提出了“晋”说:“最初印度及西方人,是通过中亚人从北方草原的胡人(狄、匈奴)处得知中国的。草原民族南下最初碰到的应是周成王时分封于北边的‘晋’*'Sin(>tsin)国。”晋自成王封建起,一直是诸侯强国,到三家分晋前声名大于秦国。至于晋的发音“sin(或cin)”为什么会在梵语里拼写为“cina”,郑张尚芳认为-a为梵语地名中都带有的后缀。

“支那”一词最早是古印度对中国的称呼,而后分别向东西方传播,向东最终传到了日本。日本文献中“支那”之名首现于唐朝日僧空海(弘法大师)的《性灵集》,这个词汇显然是来自于唐人的影响。唐玄宗《题梵书》一诗中说:“鹤立蛇形势未休,五天文字鬼神愁。支那弟子无言语,穿耳胡僧笑点头。”

但有学者指出,近代日本成中国为“支那”并非音译自英语的“china”,而是翻译自拉丁语的Sinae。幕府末期,日本兰学家新井白石首次将拉丁语Sinae翻译为“支那”。因日语汉字音不存在尖音,si被读成shi(相当于汉语拼音的xi);恰好“支”的日语汉字音是shi,故而Sinae也音译成了“支那”。清朝以前,日本的地图上基本标中国为“汉土”,以后则多改用“支那”。

幕府末期,在日本开始流行兰学家的主张,以支那来作为中国代称。他们认为,中国并不居于世界中心,也非文明最高之地,反对尊崇中国的风气。明治以后,“支那”一词逐渐在日本形成风气。

近代以来,支那之名在部分中国人之间也一度恢复使用。1892年,严复在其译作中,以“支那”来译英语China,曾译《支那教案论》。China的ch[tʃʰ]和汉字“支”的声母[ʈʂ]相近,故有此音译。实际上,在鸦片战争前一年去世的龚自珍写过一篇文章《支那古德遗书序》,也将中国称为“支那”。

19世纪末20世纪初年,受日本人影响,“支那”一词在旅日中国人中很盛行。梁启超就曾经以“支那少年”为笔名,而在同盟会等革命派的报刊书籍中,“支那”一词更是风行一时。1905年,宋教仁、黄兴等人在日本创办《二十世纪之支那》,即同盟会机关刊物《民报》的前身。革命党人不喜“大清国”,所以弃用大清这个名称;另一方面,他们被列强的坚船利炮打破了中国固有的文化自豪感,认为“中国”“中华”有盲目自大之嫌。因而,转而使用“支那”一词来称呼自己的国家。据实藤惠秀《中国人留学日本史》一书引述,早稻田大学1907年度中国毕业生题名录中,有37人注明了祖国国号:署“清国”者12人,署“中国”或“中华”者7人,署“支那”者则有18人。像康有为、黄兴、章太炎等都曾经在不同场合用“支那”一词来指称中国。

“支那”逐渐沦为贬义词,是日本军国主义者将“支那”污名化的结果。辛亥革命推翻了清朝,建立中华民国后,日本出于自身的利益要求,单方面给中国取了一个“支那共和国”的汉字国号。“支那”此前是对汉地的称呼,换句话说,日本口中的“支那共和国”只承认汉人的中国本部(关内十八省)为中国领土,而将关外的东北三省定义为非中国汉人本部领土。所以,日本人称中国叫“支那”,隐藏着对侵占东北三省企图。

为抵制日本的这个潜在阴谋,1930年蒋中正训示外交部∶今后凡载有“支那”二字的日本公文一律拒收。同年十月,日本外务省提请内阁讨论将中国的日文正式称谓改为“中华民国”。但日本民间使用“支那”的现象并无减少。

郭沫若1936年9月16日在《宇宙锋》第25期刊发的《关于日本人对于中国人的态度》说:“日本人称中国为‘支那’。本来支那并非恶意,有人说本是‘秦’字的音变,但出自日本人口中则比欧洲人称犹太还要下作。”

王拱璧《东游挥汗录》写道,“日人自战胜前清以后,即称我华为‘支那’,垂为国民教育……以资倭人轻侮华人之口实。每逢形容不正当之行为,则必曰‘支那式’,借以取笑,此种教育早已灌输其国民之脑海。迨至今日,虽三尺童子,一见华人,亦出其一种丑态,曰:‘支那人’、‘支那人’。恍若支那二字,代表华人之万恶也者。”

郁达夫在《雪之夜》写道:“支那或支那人的这一名词,在东邻的日本民族,尤其是妙龄少女的口里被说出的时候,听取者的脑里心里,会起怎么样的一种被侮辱、绝望、悲愤、隐痛的混合作用,是没有到过日本的同胞,绝对想象不出来的。”

所以,“支那”一词,原本没有贬义,是日本人给它附上歧视,侮辱性的色彩,就像“农民”“农村”“乡下”这几个词,本来无关歧视,但我们现在却用它们来歧视农民兄弟们,或者对他人进行侮辱。

以上为本文的第一部分,资料来源自网络,以下部分为个人发挥和联想,不一定合理——

(二)

本人曾经有一小段在粤西工作过的经历,其中有一些记忆一直印在头脑中,比如一些村子的名字。当年曾经注意自己工作所在的县,有很多村子的名字带有“那”字,如那良村,那园村,那贞村,那碌村等等。众所周知,“那”字一般做代词,比如“那边”“那里”;或者作为连词,与“如果”“若是”相对应,比——如果敌人不投降,那就消灭他。在去工作粤西之前,在自己的见识范围内,还没见过“那”字用在地名上,所以觉得这些地名有些怪,不过当时也没去深究这些村子的名字有什么特别的含义。只不过一直觉得,一个地方的名字一定跟当地的历史文化存在着某种联系,粤西地区带“那”字的地名也应该存在一个什么历史渊源。

一直到前段时间,因为工作需要,上网查阅资料时,无意中看到一段网友留下的文字,说“支那”一词可能与稻作文化有关。这位网友指出中国南部到东南亚一带的先民,在中国古代被称为百越人,汉字“那”的发音在百越族的语言中指的是“稻田”。这位网友还指出,今天广西的壮族就是百越族的后裔,在壮语中汉字“那”这个发音依然指“稻田”。我们知道,世界上最早培植水稻的地区是东亚——中国南部到东南亚一带。考古学家在距今超过7000年的浙江宁波河姆渡遗址,就发现人类最早培植水稻,种植水稻的遗存。古代印度人最早知道的中国应该是长江流域一带的中国,这个地区的人擅长种植水稻,所以古代印度人把东亚地区成为“支那”,也就是稻田的意思。

为了确定这一点,我特意咨询了一个壮族同学,汉字“那”的发音在壮语中是不是稻田的意思。这个壮族同学已经不怎么懂壮语,只能咨询她的爸妈。最后她给我的答案是,“稻田”的壮语发音类似于汉字“候拿”,其中“拿”就是水田的意思。虽然同学给我的答案是“候拿”,但是“拿”与“那”的发音是一样的,所以我认为那个网友的说法是有道理的。在地理上,中国南部距离印度半岛更近。个人认为,古印度接触到的中国人更有可能是来中国南部的中国人,而不是通过中亚游牧民族间接知道的中国人。另外,在古代还没有明确的国家观念,所以支那更多的只是一个地域概念,应该是印度人用来泛指东亚到东南亚一带的地区。

中国长江流域及以南地区在古代都是百越人居住之地。随着汉族人的南迁,百越人的居所一直在向西向南收缩。今天中国的西南地区和东南亚一带的居民大多是古代百越族的后裔,这是学术界普遍认可的观点,而今天主要聚居在广西的壮族人也被认为是古代百越人的后裔之一。

粤西地区历史上也是百越人的聚居地。只是随着汉族人的南迁,古代百越人不断被同化,没被同化的,其居住地也不断缩小范围,退缩到今天的广西境内,形成今天的壮族。由此我联想到当年工作的地方,那些带有“那”字的村名可能与古代百越人有关,即虽然粤西一带的百越人已经在历次的民族融合中消失了,但是他们语言可能有一部分被保留下来,融入到粤西方言之中,带“那”字的村名,可能就是古百越语言的遗留,这可以与今天壮语中“候那(拿)”的“那”字相对应,那些村名中的“那”字应该是“稻田”的意思。

以上是我对当年印象颇深的几个村名由来的推测。为了证明这些村名与壮语(古百越语)发音存在关系,我特意在百度地图上进行检索,结果发现不仅粤西的湛江有大量村子的名字带有“那”字,广西的钦州地区也有同样的现象!比如湛江的吴川就有几十个村子带有那字,简单列举一些,如那良、那覃、那余、那园、那碌、那贞、那郎、那罗、那艮、那六等等。湛江的其他县市也有大量的村子名称带有“那”字,如徐闻县有那巢、那甸、那屯、那斗、那黄、那南、那平、那尾、那停、那宛、那利等等,雷州市则有那梭尾、那安、那杰等村名;廉江市有那贺、那彭等村名。广西钦州地区也有大量村子的名字带有“那”字,如那彭、那丽、那雾、那思、那局、那中、那务、那曹、那剑、那婆桐、那天江、那学、那立塘、那吉、那头、那桥、那高、那河、那胜、那丁,并且钦州地区带“那”字的村名比粤西的湛江要多得多!再随意查看广西的其他地区,名字中带“那”字的村子比比皆是。由此可以推测,粤西至广西,带有“那”字的村庄,应该与壮语(或古代百越语)有某种关联,真的可能和稻田有关。

为了证明的自己的推测,我特意咨询了当年自己在粤西工作时带过的学生,问他们知不知道那些村名中“那”字的含义。当年带的学生大多生于上个世纪80年代末和90年代初,属于年轻一代,对本地的历史文化了解不多,无法解释这一现象。不过有个学生给我发来了吴川音字典“那”字的词条的截图,其中第四个条目解释,“那”在吴川方言中有美好的含义,但这还是无法印证我的推测。后来又有个学生通过她的同学,获得了一个信息——十几年前的《湛江日报》上曾经刊登过一篇文章,解释过粤西一带那些含“那”字的村名中的“那”字是指种植水稻的良田!并且这位同学还咨询了村里的老人,“那”字的确指种植水稻的良田!这就证明的我的推测是正确的,当年引起自己注意的那些村名的确与壮语(古百越语)有关,并且就是稻田的意思。遗憾的是,多方查找,也无法找到当年那期《湛江日报》。

不过在网络上查找的过程中,我无意中看到了另外一个资料,在云南省德宏州盈江县居然有个村子叫“支那乡”!以下资料来自百度百科——

支那乡位于盈江县东北部,槟榔江上游,是盈江县离县城最远的一个乡,距县城94公里,东北与腾冲县猴桥镇相连,东南、西南与盏西镇、苏典乡毗邻,西北与缅甸联邦接壤。“支那乡”为傣语译音,意为“稻田中的寨子”。

事实上,西双版纳的“纳”字也是稻田的意思,“纳”与“那”是同音的。“西双”在傣语中是“十二”的意思,所以西双版纳指的是十二块稻田!这么多的信息都指向,汉字“那(或者纳)”在百越人的后裔壮族、傣族(学术界也认为傣族的祖先为古代百越人)的语言中都指稻田,并且在粤西汉族人居住的地方,那些带“那”字的村名依然保留了这一含义。也许,“支那”一词真的与稻田有关。有意思的是,在网络上查找资料时,还发现缅甸在与云南交界的处,有一个叫“密支那”的地方,而那个地方盛产香米!

更加有意思的是,我问了一个学日语的学生,“稻田”在日语里的发音有没有类似“na”这个音节。他说没有,不过他又告诉我水稻的“稻”在日语的发音倒是带有“na”这个音节,念“ina”。之所以会想到日语里有关水稻、稻田的发音,主要是联想到日语中有很多发音类似浙江沿海一带的方言的发音,而浙江在古代史也百越人聚居的地方,由此猜测,或许日语也曾受古代百越人语言的影响,关于水稻或者稻田的日语发音可能也带有“na”的音节。结果这个学日语的学生给我的答案,印证了我的猜测,“稻”字的日语发音带有“na”这音节。

不过到此为止,仅仅解释了“支那”中的“那”字有可能指的是稻田,那么“支”字呢?又是什么含义?因为实在找不到人可以咨询,所以上知网查找资料,看看能不能找到关于“支那”一词的含义不作“秦”或“晋”的解释的文章。很快就有答案,《黔东南民族师专学报(哲社版)》曾在1994年6月曾经刊登过一篇题名为《中国名称“支那”之谜与苗族》(作者:石宗仁)的文章。该文章的作者来自湖南湘西自治州南部苗族聚居区的花垣县。在文中,该作者指出,“支那”一词与苗族的语言和文化有密切的关系。在作者的老家有一个叫“子腊(吉那、子那、支那)”的村子,地方文献和民间常写成“子腊”或“吉那”。该作者指出这两个称呼系同音义而异译之别写,“腊”(或“那”。湖南湘西人无法分清声母n和l,所以腊和那为同音字,都念“na”四声)是中心词素,意为水田,“子”(或“吉”“支”)在此作冠词,无具体含义,与中心词素组合时,隐含有美好、宽广或者重要的意思。“子腊”或“吉那”,意为有良好水田的地方或宽广的水田坪(子、支、吉在这里并非该字在汉语原有的含义,仅指发音相似)。该作者进一步指出,“支那”实际上就是苗语中“吉那”,含义为良田。在学界,苗族也被认为是古百越人的后裔,所以这个称呼应该保留了古百越语的发音。(注:有人认为苗族的祖先并非古百越人,而是传说中蚩尤的后裔。本人倾向于苗族是古百越人的后裔。现代基因学的研究也表明,苗族人身上有更多来自故百越人的基因——资料来自网络。)

到这里,“支那”一词的含义可以说解决了。古印度人称东亚地区(中国)为“支那”,最初的含义应该指稻田,与稻作文化有密切的关系。

不过还是有一个问题。在普通话中“支那”的“支”发音与“吉”的发音相差甚远,一个发音为“zhi”,一个发音为“ji”。如果上文提到的石宗仁的判断是对,那么“吉那”是如何转变成为“支那”的呢?我想到了古代汉语中可能“支”的发音并不是今天的“zhi”,有可能更接近“ji”。广东的方言被普遍认为保留了众多古代汉语的发音,也被认为保留了古百越人的一些语言的发音,所以我想,也许从广东的方言考虑,可以解决这个问题。

在广东三大方言之一的白话中,普通话音的“zhi”都发成“ji”,如知道的“知”,树枝的“枝”,至于的“至”,支那的“支”都发“ji”这个音,这就很接近上文石宗仁所认为的“支那”就是苗语发音的“吉那”中的“吉”了。而在广东的另外一大方言——潮汕话中,支那的“支”则念“jin1”,声母依然是“j”。不管是在广东白话还是潮汕话中,支那一词的发音更接近普通话的“吉那”。这样的话,我们就可以解决了石宗仁所主张的“支那”等同于苗语中的“吉那”的说法。

所以,支那,sinae,cina,China,这些有关中国的称呼,最初的含义根本就不是瓷器,也有可能不是“秦”或者“晋”的转译,而很有可能是指良好的水田,与稻作文化有关,而它的发音来自古百越语。

(所参考资料大部分来自网络)

,