(班固)乃上《两都赋》,盛称洛邑制度之美,以折西宾淫侈之论。——《后汉书·卷四十上·班彪列传》迁都改邑,有殷宗中兴之则焉;即土之中,有周成隆平之制焉。

——班固《两都赋》

班固,字孟坚,东汉著名史学家、文学家。他出身儒学世家,其父班彪、伯父班嗣,皆为当时著名学者。在父祖的熏陶下,班固九岁即能属文,诵诗赋,十六岁入太学,博览群书,于儒家经典及历史无不精通。

作为辞赋家,班固是“汉赋四大家”之一,《两都赋》开创了京都赋的范例,列入《文选》第一篇。那么,著名的《两都赋》是在什么情况下创作的?它的创作缘由又是什么?

自从班固出任校书郎之后,常常受到汉明帝的召见,得到汉明帝的赞赏,深得汉明帝的重视。班固对汉明帝的知遇之恩非常感激,愿意为他死心塌地效命。

当时东汉朝野广泛争议的一个大事件,班固也在密切关注。那么,是什么样的大事件,能够得到东汉人这么强的反应呢?

两都之争,准确地说,就是洛阳和长安,哪个更合适做东汉王朝的国都。

大家都知道,汉朝分为西汉和东汉两个时期,其中一个原因,就是西汉的都城是靠西的长安,东汉的都城则是靠东的洛阳。

汉光武帝刘秀自称是西汉皇室后裔,国号也同样是“汉”,那为什么国都不选在长安,而要迁到东边的洛阳呢?

应该说,汉光武帝之所以选择定都洛阳,主要出于三个方面的考虑:

首先,长安作为西汉的国都,在西汉末年,已经遭到新朝、玄汉政权、建世政权等多方争夺,早已变成一片废墟,焦土遍野,人烟稀少。

其次,洛阳自夏商两朝以来,就是中原地区的重要城市,东周时更成了国都。

最后,汉光武帝的发迹地是南阳,洛阳离南阳比较近,便于巩固统治。

于是,汉光武帝选择定都洛阳,并一直全力经营新都。到了汉明帝时期,朝廷财力有所恢复,开始着手疏浚护城河,修缮城墙,扩大皇宫的规模。可是,原本居住在关中的西汉遗老们,仍然怀恋着旧都长安的热闹繁华,固执地认为东汉建都洛阳是错误的,希望朝廷能迁都回长安。

迁都可不是小事情,汉明帝也绝不可能推翻汉光武帝的决定,但怎么来为洛阳“辩护”,他把目光投向了班固。

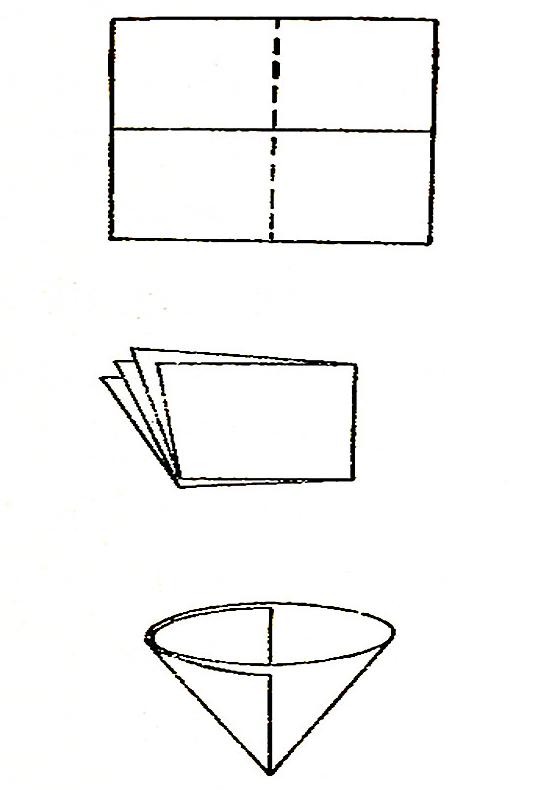

班固也认为,洛阳作为东汉都城更加适合,他很担心这些关于迁都的议论会扰乱人心,决心写一篇强有力的文章,为东汉定都洛阳的合理性辩护。班固把自己关在书房里,认真研究了西汉文学家司马相如的《子虚赋》、扬雄的《蜀都赋》等作品,学习它们的结构方式,连饭都顾不上吃,觉也睡不好,苦思冥想几个月后,终于写出了一篇雄文——《两都赋》。

在《两都赋》中,班固借由两个假想人物:长安代表西都宾、洛阳代表东都主人,完整阐述了自己的观点。不过,班固在行文和表达方式上,非常注重技巧,因为东汉是以继承西汉的皇统自居,对西汉不但不能否定,反而要加以肯定;但从西汉、东汉的比较来说,当时东汉统治者需要的是对东汉功业和东都洛阳的赞扬、歌颂,所以对西汉的功业又不能有太具体、详细的表述。

为此,班固把《两都赋》分为《西都赋》《东都赋》两篇,合二为一,又相对独立成篇。

《西都赋》由假想人物西都宾叙述长安形势险要、物产富蔗、都城壮丽宏大,宫殿奇伟华美,后宫奢侈淫靡等情况,以暗示建都长安的优越性,通篇都是赞美、夸耀之词;《东都赋》则由另一假想人物东都主人出面,开头就是:东都主人喟然而叹曰:“痛乎风俗之移人也。子实秦人,矜夸馆室,保界河山,信识昭襄而知始皇矣,乌睹大汉之云为乎?”

把批评的矛头对准的是秦皇,而非西汉皇帝。下面接着用一小段写“大汉之开元”,行文十分概括,马上就接着:“今将语子以建武之治,永平之事,监于太清,以变子之惑志”,开始以封建礼法为准则,赞扬了建武、永平的盛世,以“盛乎斯世”一语作为大段描述的结尾。后面又说:“迁都改邑,有殷宗中兴之则焉;即土之中,有周成隆平之制焉。”从历史发展的角度,来论证定都洛邑,不仅之前有先例,而且洛阳位于天下之中,得地利之便。

在《东都赋》中,班固借东都主人之口,对西都宾先予称赞,再予批评,最终以西都宾的折服告一段落。不过,《东都赋》不是在西都宾“矍然失容,逡巡降阶,惵然意下,捧手欲辞”之后就结束,而是在下面接上说:“主人曰:复位,今将授予以五篇之诗。”大约是考虑到下面即录附诗,会使结尾割裂而失去风韵,故将诗附于篇末,而以西都宾的称赞为结尾:宾既卒业,乃称曰:“美哉乎斯诗!义正乎扬雄,事实乎相如,匪唯主人之好学,盖乃遭遇乎斯时也。小子狂简,不知所裁,既闻正遭,请终身而诵之。”

这一处理显得轻松而诙谐,多少带有一点寓言的味道,使这篇骋辞大赋在庄严之中,带有活泼之气。其中“义正乎扬雄,事实乎相如”,也可以看作是班固自己对《两都赋》特色的概括。

此外,《东都赋》还将西都同东都的形势及风俗加以比较:“且夫辟界西戎,险阻四塞,修其防御,孰与处乎土中,平夷洞达,万方辐凑?秦岭九崚,泾渭之川,曷若四渎五岳,带河泝洛,图书之渊?建章、甘泉,馆御列仙,孰与灵台、明

堂,统和天人?太液、昆明,鸟兽之囿,曷若辟雍海流,道德之富?游侠逾侈,犯义侵礼,孰与同履法度,翼翼济济也?”

在这里,班固借东都主人之口,态度鲜明地称赞东都洛阳地利、形势及礼俗之淳厚,建筑、设置之合于王道。“统和天人”“同履法度”,点出了《东都赋》的主题;“图书之渊”“道德之富”,是《东都赋》着力铺叙、宣扬之所在。下面照应本篇开头部分:“子徒习秦阿房之造天,而不知京洛之有制也;识函谷之可关,而不知王者之无外也”,完全以一个新的尺度来衡量秦朝(实际上是代指西汉王朝)和东汉王朝政教之间的得失对比。

可以说,《东都赋》虽然也写宫室、田猎的内容,但比较概括,而主要是对东汉建都洛阳后的各种政治措施进行美化和歌颂,从礼法制度出发,宣扬“宫室光明,阙庭神丽,奢不可逾,俭不能侈”,“顺时节而蒐狩,简车徒以讲武,则必临之以王制,考之以风雅”,表达出来的意思就是,洛阳当日的盛况,已经远远超过了西汉都城长安。班固的方法很讨巧,他不在规模和繁华的程度上贬西都而褒东都,而从礼法的角度,从制度上衡量此前赞美西都者所述西都的壮丽繁华,实为奢淫过度,无益于天下。

由于班固在《两都赋》中,完美把握住了当时东汉最高统治者的复杂心态,盛赞东都洛阳规模建制之美,并从礼法的角度,歌颂汉光武帝定都洛阳、中兴汉室的功绩,宣扬洛阳建都的适宜性,驳斥关中人士不切时宜的议论,澄清人们的模糊认识,这使他不仅赢得了汉明帝的褒扬,还获得了与司马相如、扬雄以及张衡并称“汉代四大赋家”的盛誉,而《两都赋》所开创的京都大赋体制,也直接影响了张衡《二京赋》以及西晋左思《三都赋》的创作,被南朝梁昭明太子萧统主持编撰的《文选》列为第一篇。

其诗曰:

◇ 明堂诗

于昭明堂,明堂孔阳。

圣皇宗祀,穆穆煌煌。

上帝宴飨,五位时序。

谁其配之?世祖、光武。

普天率土,各以其职。

猗欤缉熙,允怀多福。

◇ 辟雍诗

乃流辟雍,辟雍汤汤。

圣王莅止,造舟为梁。

皤皤国老,乃父乃兄。

抑抑威仪,孝友光明。

于赫太上,示我汉行。

洪化惟神,永观厥成。

◇ 灵台诗

乃经灵台,灵台既崇。

帝勤时登,爰考休征。

三光宣精,五行布序。

习习祥风,祁祁甘雨。

百谷蓁蓁,庶草蕃庑。

屡惟丰年,于皇乐胥。

班固和他的父亲班彪,弟弟班超,妹妹班昭,皆是著名的历史学和文学家。班氏家族在汉朝历史上有非常重要的地位和意义。

想了解更多班氏的家族史想知道《汉书》的写作历程那就来看看下面这本《大汉史家:班氏家族传》吧~

,