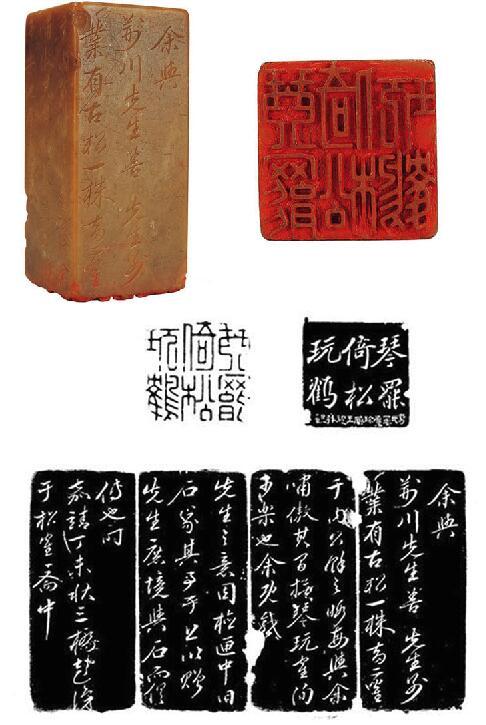

我们在看篆刻作品时,除了红白相间的印面之外,常常看到还有黑白相间的边款拓文,同时展现在白纸上的黑与红相映成趣,我一直认为红与黑是艺术视界里堪称绝配的两种颜色(想起司汤达的小说《红与黑》)。

从某种意义上说,正是由于边款的黑色,衬托出印面的红得俏丽,而小面积印面的红,又恰如其分地画龙点睛似地点缀着较大面积的黑,二者相辅相成,篆刻作品成了完整的艺术,呈现给观赏者的,是美轮美奂的纳须弥于芥子的玲珑篆刻世界。

边款的起源

最初的实用印章是没有边款的,因为他的作用仅仅是“物勒工名”,为了标记某个器物制造的有关情况,比如谁制造的,什么时候制造的,于是需要刻一方印,盖在器物上。

(隋官印“广纳府印”及边款)至于最早的边款,目前还没有定论,据说最早的要数隋代的那方官印“广纳府印”,因为在这方印的背后,凿了“开皇十六年十月一日造”的字样,估且算是最早的边款吧。

什么是款,什么是识?

我们通常说篆刻的边款叫款识,这起源于钟鼎器物上的铭文,唐代有个叫颜师古的,就是那个著名的颜之推的孙子,他专门研究《汉书》,他注解的《汉书.郊祀志》里说:“款,刻也,识,记也。”也就是说,其实款和识不是一回事儿。

到了明代,安徽桐城出了个大神叫方以智,这位大神是个学问大家,也是个杂学家,他的《通雅》里明确地说:“款是阴字凹入者,识是阳字挺出者。”是不是很清楚,阴文凹入的是款,阳文挺出者是识,款识大致是这个样子。

放在一起讲,就是一个印章印面之外的内容,都叫款识。

大概文人篆刻,文彭、何震以后大家多采用款的形式,就是阴文凹入。到了赵之谦、吴昌硕之后,边款中“阳字挺出”的识,才越来越多,从此之后,款识的形式内涵得以完善。再加上与印面的白文印与朱文印的呼应,印章的边款理论越加丰富多彩了。

边款的内容

这个好像是文人介入篆刻之后才日渐丰富起来的。大致的内容可以列出条目来,分别是:

1、篆刻者的名、字号、斋号,时间、地点、天气、刻印时的心情。这样的印一般是私印,大部分是单款,不用举例,太多了;

2、篆刻作品的所有者,所有者与刻印者之间的关系。比如,某某先生嘱刻、教正,或者为某某制之类的,也不用举例,多得很;

3、款之外,还刻上“题”,就是对正面印文的补充说明,记录为什么刻这方印,这方印的内容出自哪里等。比如赵之谦的“我欲不伤悲不得已”印,看边款才知道,噢,大神伤心是有原因的:“撝叔(赵之谦的字)悼亡,乃刻此语”,人到中年,一个月之内失去了妻子与爱女,怎么悲伤绝望;还有注明文义出处的边款,这是为了向人证明这句话是有出处的,不是我随便乱刻的等;

4、说明创作意图与风格取向的。比如“拟将军印式为之”,告诉我们印的风格取向,“参吴让之意”是告诉别人,我这方印是学习得谁的印风格。

5、表达自家见解的,就是刻印的时候心里怎么想的。这些边款非常适合初学者认真体会。比如赵之谦的那方“何传洙印”的边款,就:“汉铜印妙处不在斑驳,而在雄浑,学雄浑则全恃腕力,石性脆,力所到处应手辄落,愈拙越古,看似平平无奇,而殊不易……”,细细体会,对于刻印的帮助,是不是很大?

6、图案入款识,比如赵之谦、弘一法师的佛像边款,吴昌硕的那方著名的“明月前身”里的夫人侧影等。

边款的刀法

这里只说说单刀和双刀,具体细节,另外用文章写出来,只用记得早期的边款刻制方法大致是双刀的,晚期的边款则丰富了刀法,单刀居多。

也就是说,早期的边款刻制基本上等同于早期的刻碑方法,先把印文写在石头上,然后用双刀法依照笔迹的边缘依次刻出来,理解碑文怎么刻,就理解边款的刻法,无非是碑文的缩小版罢了。

晚期的单刀边款,最早是见于何震的作品,到了丁敬开始大流行。单刀法跟双刀不同,直接以刀代笔,以刀刃角直接造出点画形状,一刀(或者两刀)完成一笔画。因为单刀法更率性,更简洁,更适合表达作者的思想,因此为后期印人广泛采用。

边款为啥重要?

这个小节其实是闲话,但也说两句吧。因为边款的内容往往比印文更多,所以,在边款中体现的文化信息往往也比印面多得多。刻的方面,体现篆刻者刀法能力;布局方面,体现章法控制能力;形式方面,又体现书法、绘画功底;文辞方面,又反映篆刻者的文学功底和学术素养。

也就是说,刻一方印,再到边款的丰富内容的完成,才完完整整体现出篆刻者的字法、篆法、章法、刀法功力,并由此更反映出篆刻者的文字学、文学、书法、绘画、印学等各方面的造诣和学养。

当然,这也是为啥,参加各种篆刻比赛,一定会要求有边款拓文的原因。

(【老李刻堂】之11,图片来自网络)

,