几乎没有任何一本教科书审视过文明与墙的关联。考古学家大卫·弗莱多年考古研究,发现历史中的文明,无不位于墙后。

从两河流域到中原腹地,从古代埃及到希腊罗马,墙为文明划界,也塑造着文明本身。人类的历史,就是在墙的修建与倒塌间不断轮回。

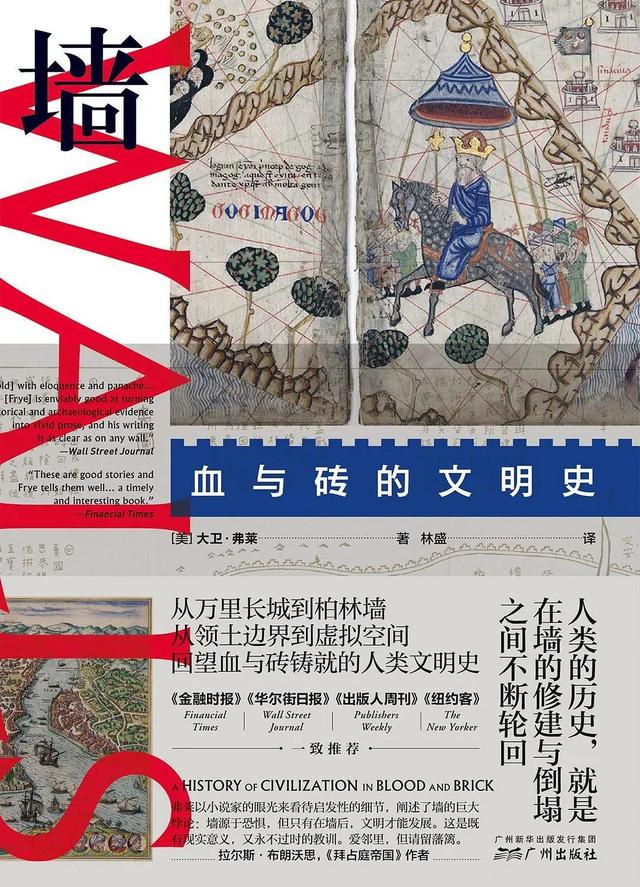

以下为大卫·弗莱的新书《墙:血与砖的文明史》引言,

以下摘自《墙:血与砖的文明史》,由新经典文化授权发布。

图书信息

作者: [美] 大卫·弗莱出版社: 广州出版社出品方: 新经典文化副标题: 血与砖的文明史原作名: Walls: A History of Civilization in Blood and Brick译者: 林盛出版年: 2023-2页数: 304定价: 79.00元装帧: 精装ISBN: 9787546235219

2002年,我第一次参加在哈德良长城附近一处遗址的考古挖掘,当时每晚的夜间新闻中还从来不会出现与墙有关的内容。还要再过许多年,英国才会计划在加莱海底隧道的入口处建造隔离墙。沙特阿拉伯还没有将自身围困在高科技的防御工事之内。以色列还没有用混凝土加固加沙边境的围墙。肯尼亚没有寻求以色列的帮助,以建造与索马里之间长达四百四十英里的壁垒。

在我们割开草皮,让英国北部的一座古代要塞遗迹重见天日的过程中,没有人闲聊有关墙的话题。我不相信在任何地方有任何人会聊关于墙的事。另一方面,这座古老的要塞被普遍认作英国考古学的冠顶之珠。三十多年来,在雯都兰达的罗马要塞,目光锐利的挖掘者一直在努力寻找书写板—罗马士兵在这些木制薄板上写信,记录出勤、库存,还有其他各种速记。

即便是在这样一个特殊的地方,考古工作依然让人疲倦,不过工作结束后,我很喜欢沿着城墙徒步。但我要惭愧地说,我并没有为城墙本身做详细的笔记。它是漂亮的摄影对象,在这乡间无力地伸展着,而我真正的兴趣所在却是别的东西:罗马士兵、蛮族、书信。

对蛮族的兴趣最终让我认识到这些城墙对于历史研究的重要性。这些蛮族大体上栖居于北非或欧亚大陆的各处荒野:大草原、沙漠、山林。开化的民族建造壁垒将他们隔绝在外,这样做的国家不胜枚举:伊拉克、叙利亚、埃及、乌克兰、俄罗斯、英国、阿富汗、中国、朝鲜……这只是一部分名单。但不知为何,这一事实完全没有被历史学家们注意到。几乎没有任何一本教科书审视过文明与墙之间的普遍关联。即便是专家,似乎也都认为墙为中国历史所独有,甚至为中华文化所独有—这种成见简直不能更离谱了。

01

边境墙重新出现在当代政治的讨论之中,这带来一种更为惊人的启示。和大多数同龄人一样,我也曾激情满怀地注视着柏林墙在1989年倒下。对我们大多数人而言,这就像是一个新纪元的开端,而为这个新纪元拉开序幕的人是一位同样杰出的国际名流:大卫·哈塞尔霍夫,他的那场音乐会使两个柏林联合,陷入难以言喻的狂欢。那之后过了四分之一个世纪有余,如果说墙曾经看似已成过去,那么事实证明,这种观点大错特错。

边境墙在21世纪显而易见地复兴起来。如今在全世界范围内,有大约七十座各种类型的壁垒矗立在边境上。有些是为了防止恐怖主义,有些是为了阻挡大规模移民或是毒品的流通。几乎所有这些壁垒都标志着国家的边境。没有墙朝向欧亚大草原。十分残酷且极具讽刺意味的是,“墙”这个概念本身如今比任何砖石结构都更彻底地将人们隔离开来。每有一个人将墙视作一种压迫,都会有另一个人催促建造更新、更高、更长的壁垒。这两边的人又几乎从不交流。

如此看来,在英格兰北部,将过去与现在联系在一起的,既不是啤酒,也不是生日宴会,而是墙。如今,我们几乎可以把它想象成一张巨大的石造年表,一端住着古人,另一端住着现代人,但两端的人又都住在同一边,抵御着某种看不见的敌人。

墙在文明史中有多重要?很少有文明人住在墙外。早在公元前10千纪,耶利哥城的建造者们就用壁垒将他们的城市围起来,这是世界首例。时过境迁,城市生活与农业从耶利哥和黎凡特地区传播到了新的地方:安纳托利亚、埃及、美索不达米亚、巴尔干,甚至更远。墙也不可避免地随之传播开来。农民每定居在一个地方,都会为他们的村庄构筑防御。他们会选择高地,挖沟渠将他们的家园围起来。整个群体都会一同努力来确保他们的村庄安全。一项对史前特兰西瓦尼亚农村的调查发现,要挖出一条围城的沟渠,通常需要运走约一千四百至一千五百立方米的土,这需要六十个人工作四十天。紧接着,这些壕沟边要垒起石块,并用栅栏加固。如果一个社群存续了足够长的时间,那他们可能还会在侧面建塔。这些工事是迈向墙的第一步。

最古老文明的创立者是世代筑墙者的后裔。他们利用在组织和人数方面新发现的优势来建造更高大的墙。这些墙尚有不少留存至今。在书中,我经常描述这些古迹的宏伟体量:高度、厚度,有时还包括体积,且总不会遗漏其长度。这些数字可能会渐渐失去冲击力。数字只能告诉我们这么多。而通过探究筑墙的人,探究是什么样的恐惧让他们建造这些墙,我们往往能够了解更多。

这些恐惧又如何呢?文明以及墙的建造者,就只能是这些担惊受怕的人吗?又或者,创立文明会让人们变得畏缩?这些问题实际上比我们以往意识到的更为重要。

02

从2002年起,我有充足的时间去思考那些曾经守卫哈德良长城的罗马士兵。话说回来,严格地说,他们也算不上罗马人。他们大多来自外地,主要是比利时与荷兰,这些地方在当时还算不上开化,与哈德良长城北面的蛮荒程度无异。

至于罗马人,他们乐于让其他民族为他们战斗。罗马人成了文明的典型承载者,因而也常常招来这样一种熟悉的抱怨:他们失去了锋芒。他们舒舒服服地躲在城墙后面,躲在他们的异族守卫身后,渐渐变得软弱。他们之中有政治家,有哲学家,有面包师,有铁匠,有各种职业,就是没有战士。

罗马诗人奥维德对这种悠闲的生活有所认识,但他也因意外而了解到罗马边境军队的生活状态。由于他冒犯了奥古斯都皇帝,才有了后面这段不幸经历。奥古斯都将这位诗人从罗马驱逐,流放到托米斯。

托米斯城非常穷困,曾经是希腊的殖民地,到公元1世纪奥维德被流放至此时已有六百余年历史,历经沧桑。这座城最明显的特征有两个:第一,这是距离罗马最远的流放地。第二,罗马某些最凶残的敌人近在咫尺,并且这里没有边境墙。和英国北方一样,托米斯地区有一天也会建起自己的边境墙,但在奥维德的时代,唯一抵挡入侵的壁垒就是这座城周围的防御工事。

奥维德在他的新家受尽苦楚。生活在有墙的城市是一码事,而彻底被限制在墙内完全是另一码事。在写往罗马的书信中,奥维德抱怨说,托米斯的农民甚至不敢冒险外出到他们的田里。即便偶尔有农民敢去自己的田地里看看,他也会一手扶犁,另一手拿着武器。就连牧羊人也戴着头盔。

托米斯的日常生活弥漫着恐惧。奥维德写道,即便在和平时期,对战争的畏惧也若隐若现。从任何意义上来看,这座城市都永远处在围困之中。奥维德将这里的居民比作熊掌下战战兢兢的雄鹿,或者是被狼群围困的羔羊。

有时,奥维德会追忆起先前在国都的生活,他满怀憧憬地怀念起罗马的舒适惬意:公共广场、神庙、大理石剧场、门廊、花园、水池、运河,最重要的是唾手可得的丰富的文学滋养。这些与新环境的对比十分强烈。在托米斯,有的只是武器的叮当作响。

最后还有一点让奥维德感到屈辱:这位柔弱的中年作家被迫参与守卫托米斯。可怜的他描绘道,自己的独特之处就在于“既是流犯,又是士兵”。物质舒适程度下降了,还始终处于焦虑之中,这已经为他的悲剧提供了足够的养料,当被要求驻守城墙时,他又会何等悲惨?

中国的诗人也常常会发现自己身处与奥维德无比相似的境况中。站在帝国某个最偏远的荒凉哨所,中国诗人也会一边渴望回到家乡,一边害怕近在咫尺的蛮族。一位诗人写道:“边城夜夜多愁梦,向月胡笳谁喜闻?”就连军队的将领也会因边境生活而哀叹。

03

几乎任何时候,每当我们探求过去,找出最像我们的人——同奥维德和中国诗人一样,建造城市、有知识,且通常从事平民工作的人——我们发现,他们都被困在自己建起的墙后。文明与墙似乎始终携手而行。在墙的外面,我们几乎没有找到与墙内的相同之处:那里大多是战士,是那种我们可能会雇来巡视城墙的人。墙外的人大多无名无姓,不过有时却又恶名远扬。

墙的诞生让人类社会走上分化的道路,一条通往自我放纵的诗歌,另一条通往沉默寡言的尚武精神。不过第一条路还会指向更多的地方:科学、数学、戏剧、艺术,而另一条路则只能将其追随者引入一条死胡同,在这条路的尽头,每个男人都只能成为战士,而所有劳动都要转嫁给女性。

我并不想写一部墙的历史。本书是一部文明史,这并非要涵盖一切,而是抱持一个有限的目标,希望探寻墙的一些未被认可却常常令人惊讶的影响力。我这里指的墙是防御性的墙。在人类历史中,没有任何发明比它对创立和塑造文明起到过更大的作用。没有墙,可能就永远不会有奥维德,也没有那些中国诗人、巴比伦数学家和希腊哲学家。而且,墙的影响并不限于文明的早期阶段。

墙的建造在历史的多数时期一直持续着,而在三大帝国(中国、波斯与罗马)建造壁垒的一千年中达到绚烂的顶峰,这些壁垒让旧世界的地缘政治划分几乎变得永恒。这些城墙的倒塌对世界历史的影响与它们的建造同样深刻,因为其倒塌导致了一个地区的衰退、另一个地区的停滞不前,以及第三个地区的兴起。当这些大型边境墙消失时,它们虽然只在人类风景中留下浅浅的痕迹,却依旧在我们的地图上留下不可思议的界线:即便是现代战争或是国家间的资源争夺都未能使这些界线模糊。如今,一系列新墙在四个大洲崛起,并可能再次重塑这个世界。

塑造人类历史的这些墙产生了大量谜团。要解开这些谜团,哪怕只是部分解开,都不是容易的事情。这需要成百上千的研究人员钻研早就死去的语言,在烈日下铲土扬尘。对于那些身为先驱的考古学家和历史学家,我的感激无以言表,是他们的努力让我的作品成为可能。而在构建这段壮阔的历史时,我还意识到,我不时与专家产生分歧。希望我这些偶尔的异见是有价值的。从为自己辩护的角度,我只能说,这些异见几乎肯定是我从事这一计划的不寻常角度所带来的结果。

从许多方面来说,这是历史学家对遥远过去所能采取的唯一的角度:墙外蛮族的角度,从墙外望进墙内,视线穿过无数高耸而又守卫森严的墙,凝望一个新奇而又陌生的世界。

,