中国古代美学中仅由汉字书法生发出来的各种风格就灿若星河,是其他民族和文化都望尘莫及的。不管是甲骨文、青铜器、还是今天要说的石鼓文,以及各种碑,先古文字在金石学的影响下皆转化成了一派书风,构成了博大精深的中国书法艺术。

《石鼓文》是先秦时期的石刻文字,距今约有2500年。因为文字是刻在十个鼓形的石头上,故称“石鼓文”。每石在腰部环刻诗一首,都是类似《诗经》的四言诗,记载秦国国君游猎之事,因此又称“猎碣”。石鼓文在唐初发现,历代名家题咏甚多,而书学著录、题跋、研究都一直未曾间断,书坛千载盛事,无过于此。原石现存北京故宫博物院。

《石鼓文》上面铭刻的是春秋战国时期秦国的文字,为籀(zhòu)文大篆。字体上承西周金文,下启小篆,具有独特的个性风貌。笔画饱满圆润、骨力雄强,起笔收笔均为藏锋,苍茫高古;线条自然淳厚、质朴遒劲,竖画有垂露的直线,左右线条有相背、相向和对称弧线等形态,横线则粗细均匀、内含骨力,圆润流畅。

结构造型上,《石鼓文》略呈长方形,匀称自然、舒展大方。有些文字虽然还保留象形、表意构造,如“鱼、栗、射”等,但大部分已蜕变为图案化,有方、圆、欹侧等姿态。与春秋战国时期,特别是秦国一些器物上的铭文相比,《石鼓文》明显要规范、严正,显现出高超的书写技艺。

章法上,《石鼓文》布白均匀,字距行距基本相等,整齐一律,呈现出鲜明的布局特色,既有金文的浑厚雄强、气度非凡,又造就了后来小篆的工稳、匀称之势,这些在先秦刻石中有无法替代的审美意义与价值。

它被历代书家视为习篆书的重要范本,特别对清代书坛影响甚大。唐代书法理论家张怀瓘就称它为“小篆之祖”,它是从金文向小篆发展的一种过渡性书体。

吴昌硕:古人为宾我为

吴昌硕

吴昌硕的书法,特别是篆书,被沙孟海称为“名世绝品”,他的篆书“继承石鼓之遗意,扬石鼓之精神,变石鼓之体貌,入石鼓、出石鼓而成自家气象,成吴氏石鼓文”,是书法发展史上的一次创新,成为篆书史上一块里程碑。

吴昌硕篆书初学小篆,远取秦篆李阳冰,近涉邓石如、吴让之、杨沂孙,中年以后从秦权量、秦刻石、秦玺、汉印、封泥、砖瓦文中汲取营养,43岁得潘瘦羊赠石鼓文拓本,便转以石鼓文为重点师法对象,从此终日挥毫临习,心摹手追,一生与《石鼓文》结下了不解之缘。

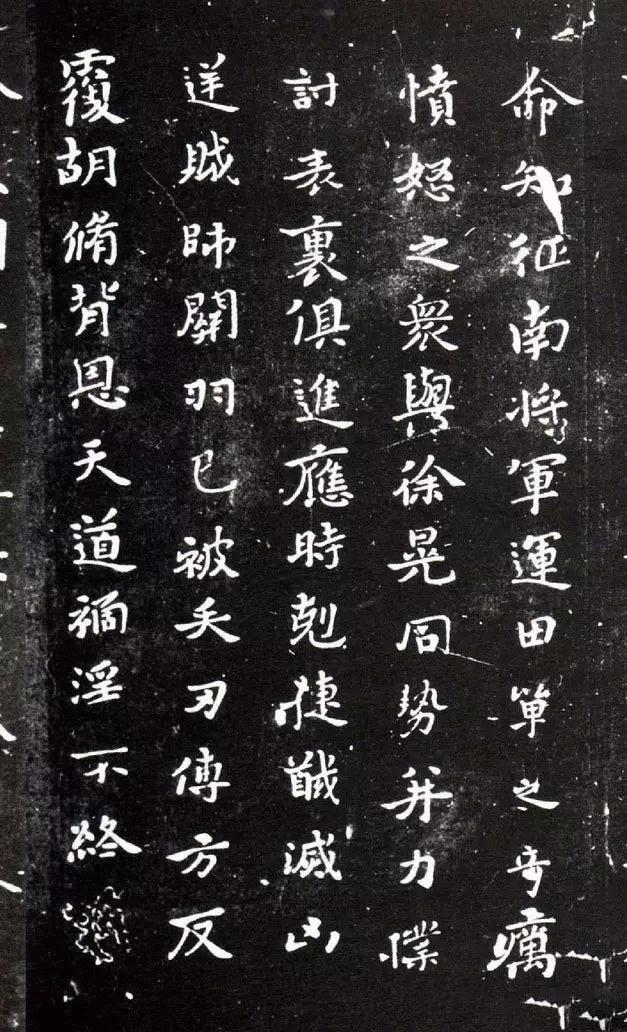

吴昌硕临石鼓文

吴昌硕的绘画以金石大写意著称于世,而他写意花卉画风的形成在很大程度上正是以书入画的结果。吴昌硕60岁后,随着篆书体的成熟,吴氏花卉显示出了自己的风貌,篆籀笔法,金石韵致成为其花卉精神之所在。无疑,《石鼓文》对此种画风的形成起到了奠基作用。

从笔法上,吴昌硕继承了文人画“以书入画”的传统,认为古篆籀是中国绘画的活水源头。他在《西泠印社醉后书赠楼村》诗中云:“奇书饱读铁能窥,蜾扁精神古籀碑,活水源头寻得到,派分浙皖又何为?”“离奇作画偏爱我,谓是篆籀非丹青”,以书入画,特别是以《石鼓文》篆书笔法作画,使其写意花卉中呈现出一种雄浑拙朴、苍劲古厚的风格。

在线条上,吴昌硕汲取《石鼓文》笔法那种古奥厚重的线条,使得他的绘画格调高古、前无古人,他融书画于一体,二者互惠,又将画法融入书法、使得石鼓文、行草书坛均呈现出大写意的风貌。

吴昌硕大写意线条与书法线条

更重要的是在意象上,吴昌硕在日复一日的临写中,体悟到超越《石鼓文》表像而蕴藏的精神、力量、气息,找到了情感抒发的契合点,他65岁时说:“余学篆好临《石鼓》,数十载从事于此,一日有一日境界。”这种境界就是领悟到了秦汉碑碣、石鼓文的精、气、神,在写意花鸟画中得到充分体现:重气尚势,以浑厚豪放为宗,可谓是“苦铁画气不画形”、“不似之似聊象形” “直从书法演画法”,以书、印入画,真气弥漫、大气磅礴,观之动人心魄。

吴昌硕之画、书、印

吴昌硕以《石鼓文》的形式和精神入书、入画、入篆,以一己之力和毕生用功,改变或者说开创了《石鼓文》的新面目,并融会贯通到他的诸种艺术载体上,通过改造传统形式语言来表现当下的情感生活,拓展了审美的表现形式,为中国传统书画印艺术表现语言的丰富做出了独创性的贡献。在近代国画衰败之时,实现了中国画内部的衍变,身体力行地继承和坚守着具有民族特色的文人画传统。

在对待传统上,他提倡化古为今,反对一味摹古、食古不化,他说:“今人但侈摹古昔,古昔以上谁为宗”,并主张“古人为宾我为主”,把学古和创新融合为一体。对他来说,临写石鼓文不是对原物的摹仿,而是寻找自己书风转换的一个过程。几十年的勤奋悟道,同时又具备打碎揉捏再创造的胆魄,凭借自己的才华、学养、气概,踏平荆莽,走出了一条属于自己的路。

吴昌硕八十二岁临石鼓文

吴昌硕 水墨荷花

名震东瀛,影响日本一代书坛

1891年,被誉为“日本近代书道之父”的日下部鸣鹤,远渡重洋来到苏州拜会吴昌硕。尽管吴昌硕要小他六岁,但鸣鹤相当敬佩吴昌硕的功力。他自谦浪得“东海书圣”虚名,赞誉吴昌硕堪比唐代草圣张旭。两位相差六岁的艺术家的交流谱写了一段艺坛佳话。归国后,日下部鸣鹤向学生和朋友大力推崇吴昌硕艺术,成为缶墨东游传播第一人。

西泠印社

之后的百余年间,鸣鹤学生河井荃庐等日本知名书画名家更是来到中国各地和西泠印社,追寻吴昌硕的脚步,钻研中国金石之学。河井荃庐作为吴昌硕的唯一的日籍弟子,他爱戴先师,向弟子们以及社会宣扬缶翁“强其骨”的精神和缶翁诗书画印四绝的艺术真谛。同时,他又是大家追崇的一代宗师。其弟子西川宁与其学生青山杉雨后来建立了庞大的书法团体——谦慎书道会,几乎涵盖了日本书坛半壁江山。如此,一代代对吴昌硕艺术脉络的传承,大大扩大了缶翁在日本影响力。

日本上流社会的绅士名流纷纷向吴昌硕求书画求刻印,日本上流阶层多以拥有一幅吴昌硕的墨宝为傲。再加上西泠印社的影响,百年来日本书法界对吴的艺术可谓推崇备至,无以复加。

1909年,吴昌硕与河井荃庐(左一),其子吴藏龛(右一)合影

苏辙的《石鼓歌》中有这样的句子:“惟有苍石与此时,独以无用不见数。形骸偃蹇任苔藓,文字皴剥困风雨。遭乱既以无用全,有用还为太平取。”这几句诗本来是描述石鼓经动荡而幸存,却在无意之间将吴昌硕的别号“苍石”嵌入其中。这或许就是苏辙在一千年的预言吧。

石鼓文成就了吴昌硕,而石鼓文亦因吴昌硕的“激活”而发扬广大。

他学《石鼓文》,并不亦步亦趋,往往以画笔入书,以行书笔意写篆,写得淋漓尽致,虽然乏于法度甚而狂野,但意态生动有神采,气息沉郁雄壮,自具新意。

中国的书画艺术大师们能够很娴熟而准确将古老的金石文字内化成为笔下的线条和纸上的乾坤,不断创造出高格调的审美意识。而在书法退出实用书写舞台的今天,这些“文人化”的内在追求,到底还有什么意义?我们还能不能继续创造出属于这个时代的书画内容?或者这种美能以什么样的形式存在于生活中?这是我们需要深思的问题。

,