“国家养士”制度历史久远,“士绅一体当差纳粮”是雍正时期改革的一项重点任务,表面看起来,这个打破千年传统的政策仿佛是很得民心之举。“士绅”阶层,这个存在于中国封建历史上千年的所谓“精英阶层”,会随着雍正的新政改革“去士绅化”吗?而雍正时期的社会阶层矛盾也会因这个政策的实施是增加还是减少呢?雍正的这项改革作用到底在哪里呢?

一、雍正时期士绅社会地位

“士绅”的指代边界并不十分明确,其包含的范围也比较广泛,出现的时代比较久远,到了清朝,大抵包含有“门第、衣冠、世族、世家、巨石、门阀等”,是所谓世族及乡绅的结合体。他们多是由中小地主、退休中小官吏、宗族元老、富商财阀以及大小生员(监生)等组成。在雍正朝,这些士绅中,有的叫“儒户”(读书的秀才),有的叫“宦户”(监生),有的叫“官户”,叫法虽然不一,但是统属于士绅。

从“士绅一体当差纳粮”看雍正时期社会阶层矛盾的增减

士绅阶层的特点很明显,历史成型也很久远,主要体现在:

一是享有一定的特权。这些特权有的是成文的有的是不成文的,比如说一个举人,可以免除徭役和赋税,见到县官可以免跪,有的甚至可以领取少量的俸禄,在接受法律惩处上与庶民也有所不同等等。再比如清朝入关的时候,可以依照官员品级免除一定量的丁役,免除士绅本身的差役和其他一切杂务。应该说,这些士绅阶层,都享有法定的免役权。

二是具有较大的影响力。士绅阶层人数虽然不多,但是历史影响力较大。以清初入关时候为例,满清从北方打到南方,却遭受到来自江南士绅阶层的强烈抵抗,清政府启用投降大清的洪承畴,出台多项安抚拉拢江南士绅的政策后,方才占领南方各地,而这些政策措施的基础就是保留士绅阶层经济和政治利益。不仅如此,从层级划分来看,政府与庶民之间的关系,是通过士绅阶层产生和联系的,信息流从政府到庶民,必须要经过士绅,所以,士绅的“中介”作用也不容小觑。

三是士绅不法行为难有管控。士绅阶层不仅享有一定特权,同时他们还具备向政府和庶民“双向夺权”的锐力,比如:他们与地方官勾连,包揽诉讼,分享政府司法权;横行乡里,欺压良善庶民;包揽政府征收钱粮之权,伙同官员侵吞税收;抗交自身赋税;将宗族姻亲田产登记在自己名下,从中渔利等。士绅的这些不法行为,一方面是侵占分享政府权力,一方面则是欺占庶民利益,而官方对他们的这些行为,因为历史的原因,也难以管控。

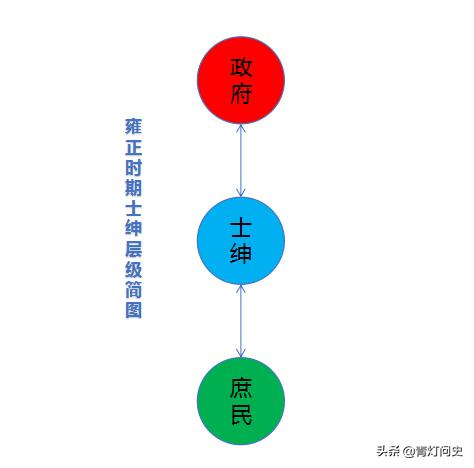

士绅阶层的特点即表现了他们在社会的地位,他们是介于政府与庶民之间的一个阶层,是一个施政信息贯穿的必过之地,他们的地位从历史形成以来,没有发生过任何改变。如下图(图1):

图1

二、雍正改革的重点与措施

实行“士绅一体当差纳粮”是雍正上台后的一项改革举措,而挑起这件事的源头则要从河南巡抚田文镜说起,田文镜在给雍正上奏的折子中诉说某些地方官:“征收钱粮,滥加火耗,绅衿上役不令与民一体完纳,任其减轻,而取偿于百姓小户。”认为那些享有免税特权的士绅阶层不应该将火耗加到庶民身上,而应该和庶民一体缴纳。

雍正批准了田文镜的奏折,但是,在这里要说明的是:田文镜和雍正所说的士绅并非完全一个概念,田文镜所指可能是所有士绅,而雍正所指只是那些与政府和庶民争利的不法士绅。雍正所说的不法士绅,即第一点所言那些难有管控的士绅。在这里,雍正将士绅分为了“守法士绅”和“不法士绅”。(如图2)

图2

雍正认为:政府、士绅和庶民在赋税徭役上的矛盾主要在于不法士绅身上,而“士绅一体当差纳粮”改革的重点就是要剥夺不法士绅手中的权力,逼迫他们和庶民一样当差纳粮。因此,雍正也出台了一系列打击不法士绅的措施,这些措施包括:

1.士绅与庶民一体当差。这项政策的实行,正式报告在雍正四年,但是执行却在雍正元年就开始了。1723年,河南巩县知县张可标发出布告,要求生员与庶民一体当差,引发了生员们的不满,同县的学教官杨倬与张可标不和,于是以此为由煽动生员告张可标的状,实际上是借此反对士民一体当差的政策。雍正知晓后派人调查了张可标,同时将闹事的生员重罚。雍正惩治生员本是维护社会治安,但是也是对士民一体当差的有力支持。

2.严禁士绅包揽钱粮征收和抗粮。雍正四年,有个叫张鹏生的贡生将庶民郑廷桂等缴纳的钱粮税款占为己有,被刑部议决枷号3个月,重责40大板,并作为典范加以重处,发配黑龙江。雍正五年,这项措施得以雍正朱批:凡是贡监生员包揽钱粮而有拖欠的,不论多少,一律革去功名;包揽拖欠到八十两银子的,以贪赃枉法论处,还要照纳不误等等。当年,直隶有个东光知县叫郑三才的说他所辖的县有一些不法士绅包揽钱粮纳税事务,拖累了庶民,雍正要求严厉查处。

3.严禁官绅勾连包揽诉讼。封建社会打官司这种事,多半都是官官相护,而一些士绅充当状师或中间人,从中与官家勾结,欺压庶民,那是常事。雍正二年在山东、浙江等地均发生了官绅勾结、包揽诉讼的案件,尤其是浙江,浙江巡抚黄淑琳因诉讼案处理不当引发商人罢市,雍正将黄淑琳免职,足见雍正对这种官绅勾结之事极为反感。

4.对拖欠钱粮的士绅严惩不贷。雍正五年,甘肃、湖北等地发生有士绅抗粮的事件,雍正要求本地的督抚等官员严查,对起头抗粮的士绅给予严惩,革去功名,或拘禁。而对于那些征收不力的士绅,雍正也绝不袒护,以包庇罪论处。

5.严格监管生员,镇压生员罢考。生员罢考,是因为雍正的改革让他们的利益受损,更为严格的讲,是让那些不法生员利益受损,因此,他们组织一起进行罢考抗议。雍正没有姑息这种行为,对于组织罢考的生员,进行强烈镇压,永远停止他们的考试资格。雍正二年封丘罢考事件就是这样。

从“士绅一体当差纳粮”看雍正时期社会阶层矛盾的增减

除以上五条之外,雍正还对佃户和田主的关系进行了规范,对士绅要求保留地方官的行为也进行了禁止,还要求严格监管士绅自身的纳粮赋税,这些措施,无疑都是针对那些不法士绅的行为。

相反,对于那些规规矩矩按照朝廷政策缴税服役的士绅,则大肆进行表彰和肯定。他所反对的,终究是那些超出政府规定,影响社会秩序和稳定,侵犯清朝政府和庶民利益的士绅,而对守法士绅,始终是给予保护和支持的。所以,雍正“士绅一体当差”改革最终的效果如下(如图3):

图3

三、青灯问史说

很多人认为,雍正“士绅一体当差纳粮”改革的最终效果会是这样(图4):

图4

将士绅阶层与庶民阶层通过“士绅一体当差纳粮”提升到同一个层面,让他们享有同等的权力,但是,事实并非如此,雍正只是斩断了不法士绅的权力,士绅阶层并没有因此而削除,也没有对庶民的权力给以调整。这说明了以下几个问题:

1.雍正改革的最终目的不是基于庶民的利益。值得肯定的是,雍正“一体当差纳粮”改革在打击不法士绅的力度上是空前的,这对于维护社会秩序,保障社会稳定,起到了积极的作用。但是,庶民的权利没有得到伸张或增加,庶民的诉求依然是建立在之前的阶层框架之上的,阶层及等级固化依然是封建君主思想的本源。

2.雍正的改革只是基于现状的修补,并没有触及到深层,所以整个国家和社会注定只会走向没落。通过以上的彩色图示,我们会发现,雍正“一体当差纳粮”政策并没有改变阶层的划分,即没有变成图4,还是图3,如同图1、2,这说明改革没有触及到深层,阶层结构及其附带的权力和利益没有发生总的变化,受苦受难的还是庶民,享有特权的还是士绅。当整个社会阶层的矛盾积累变化的时候,国家只会走向没落。

3.从图示形状上来看,雍正的改革最终保持的还是“政府—士绅—庶民”的垂直型结构。这种结构的稳定性始终依赖于庶民的力量,正所谓“水能载舟亦能覆舟”,庶民一旦反抗,对于士绅和政府阶层来说将是翻天覆地的变化。反观图4的三角形,如果雍正的改革结果图4所示,国家和社会趋于稳定的可能性将是最大的。所以,雍正“一体当差纳粮”的改革措施其实对于社会及历史的发展作用并不大,相反,可能更是加速自身倒掉的变速器。

资料来源:冯尔康《雍正传》、《清世宗实录》。

,