1月28日,民间评论家唐小林在《文学自由谈》微信公众账号发表的《唐小林:贾浅浅爆红,突显诗坛乱象》一文,引爆了一场关于中国作家协会副主席、著名作家贾平凹的女儿贾浅浅诗歌的舆论交锋。

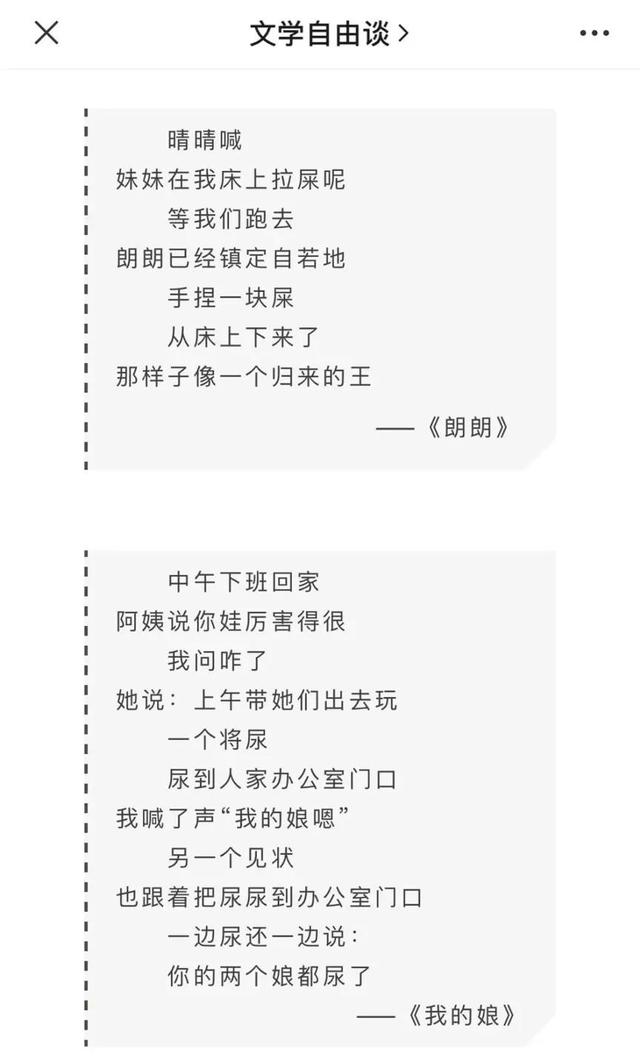

继唐小林之后,许多网民对“文二代”贾浅浅诗歌中有关“屎尿”、“性”元素的粗糙运用,以及回车键式的诗歌表达进行了猛烈抨击和嘲讽式模仿。随后,一批诗坛精英式人物对贾浅浅的“溢美之词”也被拧出来受到公众围观,同时也激发了公众对社会公平、特权代际传递、等级固化、“文阀当道”等深层次话题的热议,各方言论上演了舆论狂欢。

笔者围观了许久,没有什么好说的,只是生造了一个新成语:“毁诗灭绩”。对于这场舆情风暴,其实也给诗坛提出了一个关于“诗的定义”的严肃话题。

一、关于诗的定义

开宗明义,笔者结合对诗的认知与体会,尝试着给诗下一个定义:

诗,按照一定的韵律或修辞表达情志的语言。

用符号来示意,即:

诗=语言(韵律U修辞)→情志

这个定义,也符合《尚书·尧典》中“诗言志,歌永言,声依永,律和声”关于“诗”的传统功能:“言志”。同时,用“情志”比“志”也更有包含性。

上述定义中,本来想用“韵律和修辞”,但考虑到有一些简短的、有哲理的现代诗,确实毫无“韵律”可言,但却有着独特的“修辞”,所以,用“韵律或修辞”可能更具有广泛的包容性。

例如,顾城的《一代人》“黑夜给了我黑色的眼睛/我却用它寻找光明”,也可以包含进这个定义中。

二、关于词与曲的认识

至于“词”,可以认为是,有音乐指向的诗。

笔者在这里用“音乐指向”,而不是“音乐感”,因为现代人仿写的词,可能只是按照词谱“依葫芦画瓢”,本身已经并无实在的“音乐感”了,但这个“词谱”,它的产生是“指向”音乐的。所以,用“音乐指向”的话,更有包容性。

“曲”也是有音乐指向的诗,与“词”同源而异流。相比而言,“曲”是音乐性更丰富,而韵律稍弱;“词”是韵律更严格,而音乐性趋弱。

三、如何评价贾浅浅的作品

笔者对新华社记者冯源的《“尸字头”入诗:或可自赏,莫付流觞》,半月谈评论员孙爱东的《几篇“屎尿诗”,为何“圈内说香,圈外说臭”?》,作者刘娜的《贾平凹的女儿被骂上热搜:她的原罪,根本不是文二代》,以及清华大学哲学系教授肖鹰的《为贾浅浅辩护,别拿庄子说事》等几篇文章的观点,表示高度认可。

与此同时,笔者对新京报书评周刊上《贾浅浅诗歌引发争议:这场舆论风暴是不吐不快还是恶毒的发泄?》这篇文章,还有其他被很多网友骂为“洗地文、跪舔文”的很多文章,均表示不予置评。

有一个观点说, “用几首诗去断定一个诗人整个创作的风格,很可能是有失偏颇的。”

对此,笔者个人觉得,有时候,一首诗就够了,根本不需要几首。从公开出版的诗集里,挑到一首不堪的诗,就足够窥一斑而知全豹。为什么呢?因为只要一首诗——那是公开出版,不是戏作,完全可以看出作者是否爱惜羽毛。如果有很多篇浅薄可鄙的作品,那更加不用说了。

这不是“仁者见仁、智者见智”的范畴,这种审美是仅凭常识与直觉就可以判定的,任何狡辩都太苍白无力了。

用笔者前述尝试给“诗”所下的定义“诗,按照一定的韵律或修辞表达情志的语言”来看,唐小林所斥之为“与其说是在写诗,倒不如说是在以诗歌的名义大肆糟蹋和亵渎诗歌。其文字的污染性、传染性和破坏性,无疑是对当代诗歌罕见的荼毒”,应该说形容得十分贴切。

,