《安庆倒扒狮街35号》

原创 行云流水 山宗遍野

【编者按】

安庆是一座历史厚重,人文璀璨的古城,在这个古城里,曾拥有过许许多多的名宅、古居和老屋……

座落在繁华闹市区的倒扒狮街35号就是一个典型的老屋。

去年年中,我写过一篇《倒扒狮街35号》,就是想通过这个老屋的故事,来唤醒那已渐行渐远了的古老安庆令人难以释然的人文情怀……

年底,最后一轮新修缮的安庆倒扒狮街工程基本完工。

今年元旦,焕然一新的安庆倒扒狮街开市,商家云集,人流涌动,大有重振安庆古街旧貌繁华之新颜。可惜,突如其来的一场疫情,使其刚刚有点烟火气的街面又倏如偃旗息鼓了。

近日,随着疫情好转,安庆倒扒狮街商家、人流又重新活跃起来,大有星火燎原之势……

我象“胡汉三又回来了!”一样,也踏进了新修好的倒扒狮街,沿途一看——亮眼?簇新?修旧如旧?心中不甚了了……

街道还是那么长,但成排刷喷的绛红色大门和一扇扇仿古门板替代了能与明清历史对话的老屋门头。

街面还是那么宽,但时断时续的陌生的、木然的门脸斩断了往日“熟悉的味道”:

“你吃过了吗?”——老发小剔着牙签招呼你。

“怎么又几天不见?”——拍你肩头的准是老街坊。

“生意还好吧?”——你呵呵地关切着老堂妹。

“你妈妈透析接回来了?”邻居一声叹息轻叩着我的无奈……

让人啼笑皆非的是,你要费好大的劲仔细辨认,才能在淹没于众多似是而非的门面中找到原红太阳街委门头,因为这个门头里有我中年以后进出了25年的倒扒狮南一幢。

更让我目瞪口呆的是,倒扒狮街35号老门头竟在这次修缮中被“没羽堂射箭馆”门面所替代!这下子是彻底粉碎了我对倒扒狮街35号老物件的最后一点念想!——哎!怎么“修旧如旧”把老门头都“修”掉了?

那可是我从2岁起就开始进出的老屋门头啊!……

我蒙了!傻了!呆了!象祥林嫂一样自言自语:

“完了!完了!……”

幸好这时有人在喊我:

“小旺儿!你来了?”

我回头一看:

“王和果!”我曾经隔壁连隔壁的老邻居,一块蹶着屁股转弹子进洞的儿时伙伴!

“欸!和果,方伯景是不是二师娘?”

“那是我妈!”

“哈哈哈哈!”我连拍几下健忘的脑袋傻笑着。

“怎么啦?”和果被我笑得莫名其妙!

于是,我俩就着老屋门口随便找一石阶坐下,我对他细说了我写的《倒扒狮街35号》如何如何,他随聊了他的家居历史一二三四……

实际上,在解放前,整个倒扒狮有半条街都是他家的。解放后国家实行“归化”政策,他家不但捐献了安庆市大部分房产,连倒扒狮街35号也捐了近一半,以换取了政府奖励的倒扒狮街35号最后一点祖业……

我俩谈得很多……

突然,他站起身来,说是要到幼儿园接孙子回倒扒狮。走时,他一再叮嘱我,要把《倒扒狮街35号》发给他看。

我不敢怠慢,回家后赶紧将去年分四次写完的《倒扒狮街35号》略加整理成集合篇——《安庆倒扒狮街35号》。

——发了!

“哥们:您在看吗?”……

《倒扒狮街35号》

【一】

每个人都有自己的家,或简陋,或豪华。

我要说的是我小时候的家,虽简陋,但却是我一生念念不忘的地方,那就是倒扒狮街35号。

我小时候出生在府东街29号(现人民路华清池)。2岁时,1957年,我爹爹带着一家老小,离别府东街29号,来到了倒扒狮街35号,并在这儿租住了下来。

这一租,就是六十多年。

小的时候,那倒扒狮子还在,我记得经常和家门口的小屁孩们绕着石狮子躲猫猫,并没有什么感觉,到了有感觉的时候,那倒扒狮子就不在了。

倒扒狮子到底长成什么样?说真的,在我的记忆中是非常模糊的。

现在想来,好象有一次,那是在我五、六岁时,有一天,我爹爹带我上街回来时,爹爹说他累了,就靠在石狮子旁休息,并从口袋里摸出一叠钞票在手里数着。我当时有点纳闷,爹爹为什么不回家数而在这儿数呢?

后来才知道,那是爹爹到政府去领了府东街拆迁补助款,一百一十多元,爹爹乐不可支。

怪不得爹爹一路走一路捂着口袋的手不松手,还时不时抽出钞票一角儿瞟上一眼。这不,你看,快到家了,爹爹还忍不住拿出钞票来数,好象那钱能越数越多。

我当时对钞票没什么感觉,只觉得靠在石狮子旁挺无聊的,就抬头望了望石狮子,只见那石狮子个个都瞪大着圆溜溜的眼睛望着我,很威猛,也很吓人。于是,我就连忙拽着爹爹长袍马褂衣角儿吵着要回家。

这大概就是我小时候第一次正眼看到的倒扒狮子了。

后来长大了,而被毁于文化大革命的石狮子也就再也见不着了。

但我每每走过毁后仅存的石狮牌坊一壁残额时,我就仿佛听到石狮子在残壁断额间轻轻地呻吟着,似乎在倾诉它的痛苦与不平,又好象在苦涩地炫耀着它那曾经的辉煌……

石狮子告诉我,你別看我现在是被文革中的红卫兵砸跑了,但我当年可很神气啊!我是在明朝隆庆五年(1571年)那一年,当时曾官至明代万历年间刑科给亊的刘尚志,也就是明朝崇祯戊辰科状元刘若宰的父亲,奉旨在安庆谯楼知府衙署西繁华热闹的商业街上,建一座四柱三门牌楼式的汉白玉建筑。

至于为什么要建石狮子呢?狮子没吭声。

但我猜想,这大概除了是给刘尚志“建功立德”外,恐怕是为给这儿的商业街以狮镇宝,镇住这条繁华商业街上的风水,讨个生意兴隆的吉好吧?

你又问石狮子为什么要倒扒?那狮子倒很快告诉了我:

“倒扒倒扒,喜降民间;摸摸狮头,万事不求!”

怪不得我爹爹当年要在石狮子旁数钱,恐怕就是为了讨个好吉利吧!

石狮子建得很独特,大凡世间能见到的石狮子不是朝上扒着就是平扒着,而唯独安庆的石狮子是往下倒扒着的。

石狮牌坊也建得很有气势,坊额正面镌刻“黄门司谏”,背面镌刻“青锁纳言”。牌坊上为浮雕历史人物故事图案,周围饰以云龙纹,中柱上部镂雕有窗棂纹,尤其是中柱基座上的四只石狮子是圆头长尾,卷发巨睛,张吻施爪,扑腾弄球,模样可亲,逼真可爱,以至惹得当年安庆老百姓看后无不拍案叫绝,天天叫:

“倒扒狮!倒扒狮!”

叫多了,大家干脆约定俗成,就把这条街取名儿叫“倒扒狮街”了。

倒扒狮街,东起鸳鸯栅,西至与龙门口相对的龙山路,长约二百余米,宽三米。据《安庆市一九二八年市区街道名称及号数一览表》统计,当年街道门牌号码1~57号,街号南单北双。

我家1957年搬来时,门牌是35号,东距倒扒狮牌坊约十来米远。

倒扒狮街35号老屋,对开大门朝北,进门一直南走,四进三折,蜿蜒曲径,出南门至陈家大院,共长有六、七十米,计有二十来户人家,百来号人。

临倒扒狮街一片称“前屋”。

除大门外,有四开间,上下二层,除了最西边一开间底层曾办过街道幼儿园外,其它房间都住着人家。但从房屋结构上看,“前屋”不能真正算是35号老屋,但这几户人家却是和35号紧密相连的。

最东边的那一开间,住着一个汪裁缝,个子不高,背微驼。他经常抱怨石狮子牌坊就建在他家门口,以致使他家房子也往后缩了,面积也小了,还挡了他家人进出。

真好玩!这种怪罪颠倒了,好象汪裁缝比石狮子还要早一样。

实际上,这些话都是汪裁缝的“障眼法”!他裁剪手艺好,在市服厂叫“头一箭!”这种门口格局帮了他大忙,在那个“革命不言商”的年代,一遇做衣私活,他就关门,门口又隐蔽,进出走后门的35号老屋。既赚了钱,又能瞞天过海!

“前屋”大门往里进是“中屋”,三片式,厢房、堂屋、天井错落有致。

“中屋”走到底见到一个大院子,大院子西是“后屋”。

“后屋”能通到陈家大院、韦家巷、四中等地方。

这个35号原是王家私产,解放后因房产“归化”,35号中屋分东、中、西三排,中、西排留给王家自住,东排归房产公司所有,租给了普通老百姓居住。

就是这样,我爹爹才得以几经周折租下了35号“中屋”“二进”中排东带有阁楼的厢房,租金是每月七元。

怎么搬进来的?我是记不得了,但听说我家当时租的是“中屋”“二进”东的那套,在对门住的朱家听说有人要搬来,头天晚上连夜从西搬到东,房租一样七元,但面积要大五、六个平方,而且我家阁楼也是错位上下(错位的阁楼竟也是中屋“一进”罗家连夜“调包”的)。

真欺负人!我们搬来被人“调包”还蒙在鼓里傻乎乎笑,而朱家、罗家连夜“狸猫换太子”是暗自窃喜。

后来听说了“调包”一亊,爹爹说既已成亊实,以后都是邻居了,算了!

【二】

为什么算了呢?我心中始终不悦!

但倒扒狮街35号确实是一个令人难以忘怀的地方。

倒扒狮街是一个具有四百多年历史的明清建筑风格的老街,与之匹配的35号更为典型,“中屋”尤为精典。

你从临街大门进来,经过“前屋”长长的过道,再信步南移,“中屋”古典气息扑面而来。

你看这结构造型——

东中西缕,三三合一,一厢一房,紧缀紧连,天井堂屋,间隔有序,坡顶阁楼,倒扣正房。

你再看这细微深处——

青砖瓦棱,檐接地漏,窗棂镂雕,龙麒互见,壁画精描,骨感凹凸,一步一现,甚为喟叹!

唉!真所谓是可羡可艳!只可惜这样一处典雅的民俗古居,怎么到了文化大革命就非要“破四旧”呢?那些亮眼的镂雕窗棂,龙麒角兽,精雕壁画统统都被当成“封资修”铲了!凿了!砸了!实在弄不掉的就用白石灰水胡乱涂刷一气,弄得墙壁上是白一块的,灰一块的,象个癞痢头!

我刚搬来时,这些东西都还在,特别是我家天井墙壁上有一幅“嫦娥奔月”壁画尤为记忆深刻。嫦娥那秋水般的丹凤眼配上那长长飘逸的连衣裙,好象要飘下来活脱脱地向我招手……

我好生喜欢!

可等我长大了,到了想美女的年龄了,嫦娥却没了!这时我就搬来一个小板凳,一个人静静地坐在天井接漏的水缸旁,努力在涂刷石灰水的墙壁上找寻嫦娥,但嫦娥始终没有出现……

我曾经问过我母亲,嫦娥是什么时候毁了的?母亲说

“文化大革命一开始啊!那个阵势太吓人了,有段时间,大屋子来了许多手臂戴红袖章的凶巴巴的人,见到凡是旧的东西,能烧就烧,不能烧的就砸,就铲!

我和你爸吓坏了,就把你送到老峰你二姑家里躲躲了,你当然没有看见了。”

哦!怪不得那场打砸烧腥风血雨的场面我没有什么印象,特别是街上那四只石狮子被砸成什么可怜相,我更是不得而知。

幸亏我没有看见,如果我当时在场,我可能去救石狮子!但我救得了吗?

美丽的嫦娥不见了!我在想,也是的,那个明朝的倒扒狮子都被砸跑了,还能容留嫦娥?容留你住的地方藏有“牛鬼蛇神”?抑或“四旧”的片砖片瓦?

“四旧”破了,“四新”呢?也没有建起来,反倒让陆陆续续搬来的一些住户趁乱没人管就加庇改棚。加上那个年月工厂停产,学生停课,教师“臭老九”,街上闹“武斗”。

一时间,人人都窝在大屋子里,串门吆喝,下棋甩牌,娘们八婆,小孩“斗鸡”。

煞是热闹!——请看:

每天清晨,随着几声鸡鸣鸭嘎,大屋子里众多人家就陆陆续续地开门了。

一时间:

厢房——吆喝起床的,蹬蹬下楼的,儿子喊爹的,老婆骂人的。

堂屋——点煤炉的,吹缸灶的,水缸舀水的,鸡鸭放窝的。

天井——刷牙洗脸的,偷倒尿壶的,撑竿晒衣的,散煤做球的……

于是,35号一天就正式开始了。

大门一般都是“前屋”何老爹叫二个儿子天宝家宝去开的,他自己则点着一杆铜制的水烟壶“叭嗒叭嗒”的抽着,手中还拎着尿壶,步子迈得很快,出门要赶到百米开外的鸳鸯栅上厕所。

何家原先朝北有个过道进出,但过道有个锅灶是邻居张姓婆娘家的,张婆娘整天头上戴个帽子,后来有了假发才取下帽子。不知何故,张婆娘突然有一天把过道封死,气得何家天天敲打两家的一墙之壁,特别是何家三个女人——何妈妈、何妈妈的两个女儿家英、家玲,哦!还有一个他家在中医院工作的小佬何奇顺(化名),还集体站在张婆娘家堵门抗议!都没效果。最后何家被逼无奈就只好在35号大门过道开了一个门进出,但何、张二家从此结下了梁子。

从何家出来向南往左拐是危妈妈家。她家有南北二个门,北门对着倒扒狮街,南门对着“中屋”,但南门有五级台阶,如果有想光顾他家的小偷,恐怕还没有上完台阶,就被危家的四个光头蛋,一个丫头片子盯上了。人多,这也是危家南门不插鞘不怕贼偷的原因。

“嗤……”开门声很轻。那准是危家东隔壁的张光朝、张师娘出来了。

那个张光朝喜欢清早趁没人悄悄往阴沟巷子里倒尿壶。张师娘陪着他,拎着马桶紧跟其后,这下,听见有人打开了“中屋”大门,张师娘赶忙用身子遮着老爱人打招呼

“徐妈妈,早啊!又去捞鸭票哇?”

“是哦!今天还要到鸭儿塘去捞喂,那个乌龟塘冇着!张师娘,你这是去倒马桶吧?”

实际上被叫徐妈妈的早就看见张光朝倒尿壶了,只是不说,因为大家都心照不宣地偷偷地往阴沟巷子里倒小便。

也是的,整个倒扒狮街就只有鸳鸯栅一个公厕。

“是唷,还要到鸳鸯栅毛司(厕所)去倒喂!”

“啊姐,你何晓得哦?不晓得是哪个蛆钻的,把那个毛司隔墙打了个洞,害得人屙屎还要把人轮流遮着洞口!”

话刚说完,则听见又有人拉开了“中屋”大门。

“张师娘,倒马桶啊?我也去,我俩一块去!”

说这话的是“中屋”“一进”门左手的罗妈妈,只见她拎着一个大红马桶出来了。

“害死人,看么鸡鸭?瘟臭瘟骚的!”

罗妈妈撵着拎着捞鸭票工具已走远了的徐妈妈背影,气得狠狠地骂了几句,还跺了一脚!

罗妈妈与徐妈妈在“中屋”一进,隔着天井对住。这个徐妈妈把天井一半砌了个土池子养鸡鸭,弄得两家经常为鸡鸭屙屎而吵嘴。

不过养鸡鸭对我们这些半大小子有一个好处,就是能偷到蛋吃。

这不,说曹操曹操就到,只见有个胆大的又来偷蛋了。但见这个人猫腰轻步,眼瞟磨蹭,移步下蹲,伸手一掏——

突然,一声棒喝!

“好你个危英群,怪不得老子家蛋少了,原来是你这个龟子儿偷的!”

说时迟那时快,但见一个壮实身影话到人到,“噗!”的一抓,将半蹲掏蛋的危英群象拎小鸡儿一样拎了起来!

拎的人是徐妈妈的小儿子徐树林,被拎的人是危妈妈的小儿危英群,虽然都是小儿,但他俩相差十几岁,危英群还是个十来岁的孩子,但他鬼头精!

活该这个危英群倒霉,他大概不晓得徐树林这段时间把门前堂屋隔了一个小房间自己住,天天起早锻练,这今天不知怎么提前回来了,把个危英群逮个正着!

“哎哟哟,徐哥哥,饶了我吧!下次我不敢了!”

“啊,你还敢下次?”

听到弟弟哭喊声,危英忠出来了。他是危英群大哥,看见这情景,危英忠说活了

“哎哎哎!树林,你怎么打小孩子啊?偷蛋的也不是他一个人!”。

本来就有气的徐树林这下子更来气了:

“走!跟老子到街委去!妈的个X,偷东西还不要老子说话?”

“你骂哪一个?”危英忠上前推了徐树林一把,

“老子就骂你!”习武的徐树林腾出右手照着危英忠前胸就是一拳!打得危英忠往后迾迾趄趄的。

“快来人啰!徐树林打人了喔!”

挣不脱徐树林手掌心的危英群象家里死了人一样跺着脚扯着嗓子死喊!

一时间老屋子里许多人都出来了。

只见徐树林的爸爸徐老、姐姐徐翠林(化名)和危家的小庆、小和、小莲都来帮腔并且相互推搡打骂,连徐树林哥哥徐振林(化名)也出来了帮腔,这个徐振林有脑痴毛病,一急上来就会在原地打转,跺脚,搓手,妈X!还时不时地往地上啐口水,他这样做,自认为是给徐树林壮胆了!

一时间,场面混乱得不可开交!

我也来了,站在一旁,知道危英忠讲话是含沙射影,并有所指。

老实说,我不喜欢这个危英忠!

我永远也忘不掉危英忠曾在文革时期扮演过汉奸式小人的一幕:

那是文革1967年,安庆武斗期间,所谓的“3.15”夺权划分了“好派”、“屁派”。

那年夏天的一个早晨,我那个在外躲了好几天的“好派”姐姐趁天麻麻亮,从陈家大院进“后屋”跑回了家。谁知,屁股还没沾板凳,就只见危英忠带着几个持枪的“屁派”大汉来到我家,不问青红皂白就把我姐姐五花大绑押走了,并关到人民大会堂(现人民剧院)戏台脚下替在武斗被打死的“屁派”死尸扇扇子。

酷暑腐尸,奇臭无比;人扇防腐,天下奇闻!害得我那个十六、七岁的姐姐被逼无奈,面对着死尸扇了好多天……

直到扇得人脱水休克了!危英忠和他的“屁派”一帮人,不把人送到医院抢救,而是把人抬到我家一丢,一走了之!

也算是我这个所谓的“好派”姐姐命大造化大,没死!但大病了一场!

可是我是会永远记住危英忠这个小人!不论当年文化大革命忠于革命对与错,但天地有格局,人心有善恶!你再革命,也不能当汉奸小人,你再极左极右,也不能做千古唾骂之亊!这样伤天害理的事,也只有危英忠这样的小人才会做得出来。

我和我的家族永远不会原谅危英忠!

【三】

“小旺儿,发什么呆啊?”

我回头一看,是我对门邻居叶奉珏,他又“啪!”的拍了一下我的肩膀:

“人都走光了,你还站在这儿干啥?”

我往四下一看,因危英群偷蛋而打架斗殴的场面不见了,只剩下脑子不大好使的徐振林依然还在自家门口转圈、搓手、嘟囔、吐口水……

“哦,叶哥,《参考消息》拿了吗?”

“呶!这不是!”

他扬扬手中的报纸,腿一瘸一瘸地往家走去。

叶奉珏,因小时候患了一场小儿麻痺症,就落下了腿疾毛病,但他人很聪明,七七年恢复高考那年,成绩过关了,就是因为腿疾毛病硬生生地未被录取。

我们两家门对门地住了几十年,也算是“世交”了!

他是老大,下有一弟二妹,父母因五七年打成“右派”而离了婚(听说最近他父母复婚了,耄耋之年,终又团圆在一起,也算是人间大幸了!)

因父母不在身边,叶奉珏和几个弟妹就跟着外公外婆过。

他的外公,头大,又光,还发亮,因此大家背地里都喊他“朱老头”,但人很有来头,曾当过民国时期的大法官。解放后受到管制,就在政府感召下,在大墨子巷办了一个私塾。我和我的一个发小女同学都上过他的私塾。

“朱老头”也算是我们的启蒙老师吧。

他的外婆朱奶奶和我的奶奶汪奶奶差不多岁数,二个古稀老人是倒扒狮街坊有名的“三寸金莲”的老奶奶。

有一次,我奶奶洗脚因热水不够,叫我到对门朱奶奶家去借开水,我跨过堂屋,刚推开朱家房门,谁知朱奶奶也正在洗脚。

也许推门突然,惊得朱奶奶“哇!”的一声尖叫,脚盆一歪,踩翻了半盆热水,小脚被开水烫得通红!

听到尖叫,他家的几个小伢子都跑过来了,小顺子、小兰子还用恶狠狠的眼神瞪着责骂我,小玲儿比我小五、六岁,挺善良的,连忙跑到我身边安慰我

“旺哥,莫黑!莫黑!(不要害怕的意思)”

而那个叶奉珏则腿扭扭的一拐一拐的藏了水瓶,回过头来对我“唬”了一句:

“还不快滾!”

我吓得连忙转身,谁知出门就见到我奶奶正赤裸着小脚,鞜趴着鞋,一颠一颠地跑到朱家赔礼道歉了!

我怕极了!开水没借到,还惹了祸。

回家后,我赶紧表现勤快地洗着奶奶放在脚盆里的裹脚布,谁知一拎,裹脚布老长老长的,还伴随着阵阵怪味……

哎!汪奶奶、朱奶奶,二位老奶奶,难为你们从小“三寸金莲”伴随你们到老。

尤其是朱奶奶比我奶如的脚好象更小些,烫着的那一刹那,我瞥见朱奶奶四个脚指头齐唰唰地翻折在大脚指头一边!

真难以想象这样的小脚怎么还能在地上走很长很长的路。

第二天,我奶奶花了七角五分钱买了一斤肉送到朱家。过几天,朱奶奶烫伤的小脚也好了,但叶奉珏抛出一句话

“汪奶奶,以后莫叫小旺儿拿开水瓶了,你就不怕小旺儿烫着?”

算是叶奉珏好心,但我也着实感谢这个人。

在我小时渐大时,我受他的影响最深。象吹笛子,看书,但始终没有学会“吹牛”(耍嘴皮子),虽想学,但始终没学会。

唯独在文学方面,我学了不少,也受益匪浅!

我囫囵吞枣地读了许多名著,也不知道他是在哪里搞来的,什么罗曼.罗兰的《约翰.克利斯朵夫》,巴尔扎克的《欧仁妮.葛兰台》,陀思陀也夫斯基的《罪与罚》,还有中国的《金瓶梅》、《西游记》、《水浒传》《史记 》等等。

许多小说没封面没封底的,其中有关男女情爱的文字描写,大都被撕扯掉了,害得我心里痒痒的,扒着断断续续的片言枝语而浮想联翩……

我起初不怎么喜欢看书,后来接触多了,就什么书都看了。叶奉珏从不拦我,碰到不认得的字,不理解的句子,他也不厌其颇地讲解,被撕掉的情爱缺页处,他往往还煞有其事地皮笑肉不笑地描述给我听……

我上高中时,语文老师李永震经常把我写的作文拿到班上当范文朗诵,我好有面子!甚至还把我写的一篇长长的《冰冰》作文刊登在《九.一六简讯》校刋上,我好自豪!

殊不知,我在前面风光,背后这都要归功于叶奉珏的功劳啊!在我文学起步时,是他手把手地教我的……

他应该是我的启蒙老师!

“来!吃!”恍惚间,我的面前出现一碗饭,饭头上还顶有二块肥肉。

我口水一淌,喉咙一哽,再一看,是那个徐振林端来的。

“哦!振林哥,你吃,我不饿!”

“那你站在我家门口,不是来讨饭吗?”

“不是!不是!我走!我走!”

“不吃算了!”

“呯!”——谁承想,徐振林把饭碗往地上一摔!只见那二块肥肉也溜溜地滾到地上,立马就被他家豢养的一群鸭子“嘎嘎嘎!”地抢走了!

我呆呆地望着心想:多可惜的肉哇!

听到响声,徐振林小妹翠林儿出来了,看到这情景,忙对我说

“小旺儿,你快走!”说着,把她大哥推扶着进了家门。

“小旺儿,你做么事嗻?站老半天了,还不快去听叶奉珏“水”(说话)去啊!”

这是“前屋”张光朝的独生女张小华,十七、八岁,她一边拽了拽我,一边贴着我耳边小声问!

“你怎么跟“孬子”搞起来了?”

“不是的!不是的!我…我…”

不等我分辩完,我巳随她进了“二进”东厢房的叶奉珏家。

“小旺儿,你爸爸在这!小华,到我这儿来!”

说这话的是“后屋”的宋华安,二十出头,人高马大,象他爸爸老宋,脸阔,戳簸嘴,他好象在追求张小华。

看见许多人眼光,张小华脸一红,没理会宋华安,也没进屋,拉着我姐姐的手移步到堂屋,俩人侧靠墙面对面地说起了悄悄话。

我则猫着腰一屁股坐在我爸爸挪出的空位上,揉揉眼睛往四下一看:

只见叶奉珏家里家外来了许多人,坐下的都是自带板凳的,没带板凳的就或站,或蹲,或靠壁儿,或倚水缸沿儿,大家都静静地等着叶奉珏“水”、“吹牛”。

每当此时,坐在椅子上的叶奉珏将报纸一放,干咳二声,就天南海北地“水”了起来:

什么地中海的阿尔巴尼亚,什么尼克松访华打前站的基辛格,什么林彪飞机栽在温都尔汗以及骇人听闻的《571工程纪要》,再还有什么“打倒刘邓陶”的邓小平几上几下等等,口若悬河,一一“水”来……

他记忆力特好,过目不忘,眼睛扫一遍《参考消息》就能把一至四版从头至尾统统给你讲个遍,还常常掺杂着自己的想法。

叶奉珏讲得是天花乱坠,唾沫四溅;大家听得也是如醉如痴,忘掉钟点。

试想想,在那个连空气都革命的年代,能听到《参考消息》上“真亦假来假亦真”的文章消息,就仿佛是进入了“一千零一夜”……

那是一种什么样的感受年代啊!……

《参考消息》在那个年代,一般人是看不到的,但我们35号大屋子里有一个人有这个待遇,那就是王家的王瘦鹤老先生。

王瘦鹤我见过,老先生非常清瘦,瘦得脸上只看到眼镜下面的二块颧骨,但人谦逊,说话慢条斯理,是个有学问的人。

他家解放前是个大户,到了王瘦鹤这一代已日渐衰落,私房大多“归化”了,仅剩下倒扒狮街35号老屋“中屋”西的一处私房居住了。

从35号大门进来,走完长过道,就是王家。

王家对开大门永远都是关着的,碰上偶尔打开一次,也是随开随关,你偷偷瞄上一眼,里面总是静悄悄的,天井、院子、堂屋几乎见不到人。

但是有一年的几天里,王家一下子热闹起来了,陆陆续续地住进了许多人,男的西装革履,女的紧身旗袍,还带来好几个和我般大的男女小孩。

后来才知道,来的这些人都是王瘦鹤的家人和亲戚,因为一场轰轰烈烈的文化大革命,才把在外地大城市的这些文皱皱的王家人,轰轰烈烈地到了安庆这个小城市里来落户了。

在这一批人中,有一位中年女知识分子王荣。她是王瘦鹤的女儿,是一个很有个性的的规划建筑设计师。当年安庆新拓建龙山路时,她在市政府常委扩大会议上,力排众议将原计划路宽20米改为25米,才有了今天的龙山路。

王家一下子增加这么多人,使得35号老屋子更热闹了,王家大门也时常开着了。

一来二去,彼此混熟了。其中有个叫王崇高的小男孩,比我小一岁,模样清秀,很讨女孩子喜欢,他又带我们和大门过道楼上的何经理家中的几个女儿玩耍。

有一天晚上,我记得是个夏天,衣服都穿得单衣薄裳的,我们有七、八个男女小孩在大门过道里捉迷藏,大门是关着的,过道里是漆黑的。

捉着捉着,我的手无意间碰到一个女孩的胸脯,顿时,我浑身象触电一样马上缩回了手,女孩也好象感觉了,不动了,我呆呆了,黑暗中什么也看不见,只听见我和女孩彼此急促的呼吸声……

这是我第一次触摸到女孩子胸脯……

我从王崇高口中得知,女孩是何经理的小女儿何小瑛(化名)。

但从那以后,何小英见到我,象老鼠见到猫一样总是低着头,脸红红的,即使没人时也快步走开不理我,我也不知怎么开口,象做了什么亏心事似的,不知咋办?不敢告诉任何人。

从那以后,何小瑛再也没出来玩过了。

但我和王家的几个小朋友们依然玩得火热。

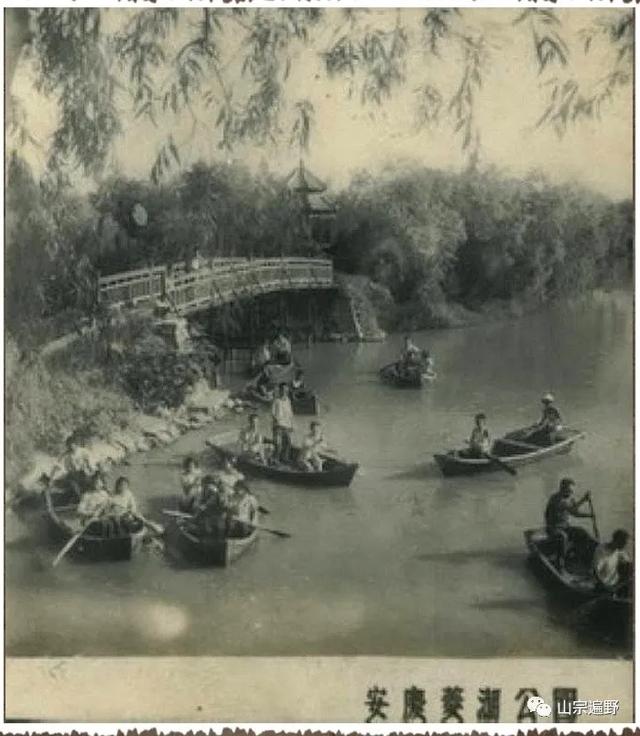

有一天,王家的王和生带我去菱湖公园玩。

那也是个死热的夏天,那时进公园是要买门票的,王和生就带我翻墙。

我记得菱湖公园西大门周边全是菜洼池塘地,沿公园砌了围墙,但不高。

王和生动作快,先翻过了墙,我怕翻墙蹭坏鞋就脱下藏在了一堆草丛中,并找来几块砖头垫脚,王和生在墙那头拽,“一、二、三!”腾地一下我也翻过来了。

正在一阵狂喜,突然听到一声吆喝:

“站住!”

我们被公园管理员发现了。

那个王和生比鬼都精,仗着比我大几岁和个头高点,很快又翻墙出去了,

我连忙起身也想翻墙出去,但还没等我往墙头上蹦达几回,就被管理员逮了个正着。

我记得管理员是个五十来岁的老头,个大,心黑,他为防我逃跑,硬把我的裤头用剪子划开抽走了绳子,并还我关进一间小屋子,直到天快黑了才放我出去,还不还我裤头绳子。

我出来赶紧找鞋,鞋也不见了。

我只好光着脚,踩在灼热的柏油马路上,肚子又饿,还要紧紧提着裤头,以防滑落。

真是狼狈极了!

我记得我走到双井街体育场北边的坡尽头处,有一家长年街口摆摊卖烘山薯的中年夫妇,我有一次买过他家烘山薯,男的记性特好,他认出了我,知道了原委,赶紧找来一根短绳子让我系好裤头,并又给我一块烘山薯让我吃,女的则找来一双拖鞋递给我:

“这是我穿的女式的,你要不嫌弃,就穿回家吧!”

我哭了!

我谢了!

我……

【四】

“旺儿啊!拖鞋洗干净了,明儿我陪你一道去还给人家。”

“哦!奶奶,明天你就不要去了!路那么远,还在那双井街体育场北边尽头,你小脚跑着累,我一个人去还就行了!”

“你家大人不露面是不礼貌的!看你以后还践(淘气的意思)不践了!”

奶奶揪了我一下耳朵。

“哎哟!”

我摸着耳朵,苦着脸问:

“奶奶,我穿什么鞋去呀?”

正说话间,门外敲门:

“汪奶奶,小旺儿鞋买来了!”

随着说话声,进来一个三十多岁的中年妇女,身材高挑,体态丰滿,皮肤白晳,尤其是那张噘噘的小嘴,煞是好看,我想那唐朝的杨玉环也莫过如此!她是我家对门朱老头儿媳妇,她全家七口人都住在朱家阁楼上。

“哦,学庄,快进来!”说完,奶奶双手接过鞋盒。

我先是一愣,待反应过来,激动得忙不迭迭地打开鞋盒。顿时,一双蓝色浅帮回力鞋进入了我的眼帘。

“旺儿,你穿着试试看合不合脚,不行,我再给你换!”被叫学庄的美人儿姓江,她在百货大楼当营业员。她边指着鞋边接过我奶奶买鞋的三元钱对我说。

我穿上鞋,正合脚!高兴得一蹦三尺高!乐不可支地在奶奶那瘪瘪的腮帮子上亲了一口:

“奶奶,你真好!”

第二天早上,奶奶把昨晚炒菜的锅没洗,借着油锅,给我炒了一碗油炒饭。把对门的朱奶奶惹着笑话:

“旺儿呢,你奶奶给你炒了油炒饭喔!好吃不好吃?”

当然好吃了!那个年头很少有整碗饭吃,况且是炒菜的锅炒饭不是油炒饭是什么?——笑话!

我几口就扒下了肚,把嘴巴一抹,拿上奶奶拐杖,挽上奶奶胳膊:

“奶奶,走!”

“走!”奶奶迈着三寸金莲,一步一趋地跟我来到了体育场双井街北口处。

但,烤烘山薯夫妻俩人不在!

第二天,我不再让奶奶去了。我一个人去还鞋,人还是不在。一连几天,始终不见人影。

终于有一天,听到有个过路人讲,烤烘山薯的夫妻俩被抓了,罪名是用毛主席像的报纸包着烘山薯卖给顾客,被人发现,揭发了。

我拎着洗干净的拖鞋,感到无所适从。望着脚底下野草丛生的一片荒凉地里,那个烤烘山薯的土炉子孤零零望着我,似乎要对我说什么……

我心里头有点发怵,连忙上前把拖鞋放进炉膛内,抓了几把茅草盖上。祈祷着烤烘山薯的夫妻俩快点回来。

我眼睛一湿……

来到倒扒狮街,刚跨进35号大门,突然听到有人在背后轻轻地叫我:

“小旺儿!小旺儿!”

连喊二声,我看四周却无人,正疑惑间,突然肩头被人一拍,面前闪出一个人影,一把拽我拉进了对面28号大门洞里。

“你是谁呀?干嘛拽我?”

“噓!——”那人从头上拿下了草帽。

“啊!二姑爷!”

只见我的二姑爷,手拿草帽,头发杂乱,衣裳褴褛,脚踏草鞋,另一只手还拄着一根木棍子。

“二姑爷,您这?……”

没等我说完,二姑爷连忙捂住我的嘴,低声对我说

“旺儿,你替我问奶奶要点吃的,或要点钱、粮票什么的都可以。”

“我在老地方等你!”

没等我接话,二姑爷又补了一句:

“你一定要来啊!”

一说完,二姑爷就把草帽压低,戳戳拐拐地走远了。

象这样情景,以前也有过一次,但没拄棍子。

我记得在那个口粮定量,买米搭山芋干的年代,大家都没有什么吃的。

我跟奶奶过,奶奶唯一的生活来源就靠我重庆的小姑每月寄十元钱(后增补到十五元)当生活费。

我回到家,奶奶听我说宄后,叹了一口气:

“哎!造孽啊!”

很快,奶奶象变戏法一样,抓了几把米和十几块生山芋干,用一块老布包好,另外还盛了一碗刚煮熟的山芋干和拿了五角钱、一斤粮票让我送给二姑爷。

我心情别样,象临危受命的战士,铮铮地跑到约会的老地方——新光电影院西边水泥滑坡上端的拐角处。

怎么不见二姑爷?正在纳闷找人,二姑爷却从树桠间闪了出来。

我连忙把奶奶交付的东西递给了二姑爷。

二姑爷很感动,连忙从树桠后拿来不知在哪捡来的一个破篮子,篮子里好象还有一件破衣服,他接过东西放进篮子里又用破衣服盖上,四下张望,慌里慌张地从怀里掏出一本小人书对我说:

“旺儿,这本小人书给你,快收起来回去看,我回去了!”

我望着渐渐走远了的二姑爷背影,突然感觉二姑爷特象《列宁在十月》中,一个化了装的布尔什维克,他在和另一个小布尔什维克秘密接头一样……

我的二姑爷是个解放前的大学生,曾担任过小学校长,因五七年说了一些率真的话,就被打成右派,逼迫夫妻离婚,二个孩子改跟母姓,自己蹲监狱、劳改农场十几年。

这二年,可能刑期快要结束改为了监外执行,看管松了点,二姑爷因为太饿,才偷偷跑出来找点吃的。

听说这次二姑爷和我见面后没几个月,就挨着饿孤零零地去世了。

唯一欣慰的是,我二姑后来去世,他们的孩子将父母俩合葬在了一,并重新铭刻了碑文。

今年清明节,我来到二姑、二姑爷俩合墓前,跪拜在地,嘴里咕噜咕噜地说了许多话,旁边站着的老表们诧异地看着我,听不清我在说些什么?但我相信我的二姑、二姑爷是听得清的,更是听得懂的!……

我是在叙述那些可怕的年代,也是在诅咒那些令人憎恶的过往,更是在许愿那些可怕的过往永远不会再发生!

倒扒狮35号的故事说到这里已说了一大半,从临街“前屋”的汪裁缝、何老爹、张光朝、危妈妈、張婆娘、何经理等六家,再说到“中屋”的罗妈妈、徐妈妈、王瘦鹤、朱光头、汪奶奶等五家,但“中屋”里王家的王氏家族有许多人,借住的,定居的,短住的,长住的,来来往往,进进出出,有些人印象不甚了了。

但文化大革命中期,来了一个左妈妈,并带着三儿一女来投奔,我印象深刻!

左家是王家什么亲戚?没人知道。三个儿子安生、杏生、皖生姓左这也没错,但女儿称“王殳”!为什么不姓“左”而姓“王”?更没人告诉我,我只晓得跟她家三兄弟玩。

他们三人就住在我家隔壁,经常半夜三人挤被窝吵嘴打架,还互相学着抽烟,因为穷买不起纸烟,就把街头捡来的烟头扯下烟丝,集中在一起,用报纸搓成烟卷,叼在嘴里比赛,看谁吐烟圈最多最圆!

有次晚上抽烟,一下子把被褥烧着了,幸亏三兄弟齐上阵,一阵乱拍拍打,才没酿成火灾!

嗬嗬!“中屋”里,家长里短的故事已说得挺多的了。莫急!请大家允许我还说一个人,那就是我家对门朱老头的亲家——江奶奶。

江奶奶五十多岁,个高,肥胖,大脚丫,皮肤白白的,想必年轻时是个大美人,不然怎么会被一个国民党军官“收小”?

这个国民党军官在大陆快解放时,带着大房家眷随蒋逃到台湾,后又去了美国并在美国定居了,丢下了小房江奶奶一家人在安庆。

江奶奶人虽胖,但动作不迟缓,待人也和善,唯一让人可怕的是睡觉打呼噜。

她家有六、七口人,儿子江锡生,女儿江学庄跟了朱老头儿子朱荣桂,还有三个外孙子——小敏、小斌、小红。

这么多人都窝在朱家阁楼上,冬天挤在一起还湊合,到了夏天那就作死了。

阁楼又小又闷热,江奶奶又肥大很占地方,她就干脆自己一个人驮个凉床挤在大院子里。

大院子,“中屋”南,“后屋”东,毗邻红太阳街委、邮电局、大墨子巷小学。

大院子有二十多个平方,方方正正的,春秋冬季,大院子空荡荡的,只有我种的一棵泡桐树,在孤零零地看着这院子里发生的一切……

一到夏天,大院子就热闹起来了。

上午,家里有臭虫的,都将床板、凉床拿到院子里暴晒——或靠墙,或骑地,横七竖八的一大片。

下午,来人了,各自将暴晒的床板、凉床先浇上开水,再将木板、凉床抱紧使劲地往地上跺跺跺,跺了几分钟后就会跺出臭虫来了!

这时候,跺出的臭虫四处惶恐地成不规则队形爬散,但爬散的臭虫刚一露头,就立即被这些可爱的杀虫高手,追逐着这些可恶的臭虫,用手捏,用脚踩,用水烫……

不一会儿,这些捏死臭虫的人们手上血丝红红的,地上血块点点的……

好一副《追杀臭虫图》!

这还没完,追杀臭虫后,大家就势纷纷放好一切可以晚上睡觉的家什抢占院子地盘,准备晚上纳凉睡个好觉。

“呼噜噜噜呜!呼噜噜噜呜!”

“呼—哧!呼—哧!”

“呼哧呼哧——呼哧!呼哧呼哧——呼哧!”

“哎哟!我的妈呀!”

被自己呼哧惊醒一叫的江奶奶往起一爬,看见十几双眼睛正齐刷刷地盯着她。

“江奶奶,你醒了?”

“江奶奶,你白天太累了吧?做几多恶梦啊?”

说这话的是“后屋”的李妈妈,她似真非真地拿起毛巾递给了江奶奶。

“你们怎么都不睡啊?”江奶奶拿过毛巾擦着嘴角上流淌的口水。

“你那个呼噜吓都把人吓得要死,还睡么事哦!”

“你这要想办法喂!”

“那个堂屋有空地方,你最好搬那睡吧!”

“求您了!我的好江奶奶!”

大家你一言我一语地劝着江奶奶,希望她离开大院子。

江奶奶自己也觉得不好意思,第二天晚上真的搬到堂屋睡去了。

我家算是倒霉了!

但江奶奶依旧是我行我素——照打!而且呼噜声被堂屋的回音一反弹,其呼噜声更高!连平时不怎么爱说话的“踏叭鞋”经过堂屋时也都讨厌地对大家说:

“你看看!怎么搞喔?吵死着!”。

“你不要说人家吵,你那个‘踏叭鞋‘也不把人吵死着!走起路来象放炮竹一样!叭哒!叭哒的!”

“后屋”李妈妈家的大闺女李冬萍手指着“踏叭鞋”笑着说。

“踏叭鞋”是“后屋”殷妈妈儿子殷连平,大不了我几岁,他人仗义,到哪里去玩都喜欢叫上我。

他最大的特点就是夏天——竹板鞋踏叭;冬天——布鞋踏叭,一年四季鞋都不拔起来,正所谓“人未到,鞋先到!”——叭哒!叭哒!叭哒的!

“踏叭鞋”也好本事,那年月家家都没有自来水,包括倒扒狮在内的好几条街都要到龙门口一家私营自来水龙头排队买水,“踏叭鞋”能踏叭着竹板踏鞋把一担水挑回家。

还有那个年代,买煤到棋盘山或四眼井,买米到龙门口,买豆腐到杨家拐,凡是买东西排队的地方,“踏叭鞋”都能搞定,不用排队。

有一天,我家要买煤。

“起来,旺儿,今天家里要买煤了,快起来排队去!”

“哎呀,妈!现在才三点,你让我再睡会儿吧,好妈妈!”

那时,姐姐和弟弟都下放了,家里就我一个准男子汉。

“不行不行!今天去四眼井排队买,昨晚妈妈已丢了一块砖头在那里了,我们快点!去迟了人家要把砖头给丟掉的!”

等我们赶到四眼井时,才四点多一点,但排队的砖头真的不见了。

只见买煤的队伍排得好长,大家一个紧挨一个,生怕人插队,容不得你讲什么砖头不砖头的。

我们只好老老实实地排在队伍的最后一个。

六点多时,“踏叭鞋”来了。他在队伍里磨蹭了一会儿,就朝我夹夹眼睛,我心领神会地跟着他挪着脚步,慢慢“加塞”到了队伍前头。

这就快了,没多久,我们就买好了煤,我把板车绳子往肩上一套,妈妈在后面一推

“好勒!走耶!”

别人是又恨又羡!

煤拉到家门口时,“踏叭鞋”也前后脚地到了,他家姐妹爸妈齐上阵,所以快。

只见“踏叭鞋”的母亲殷妈妈,嘴叼着半截香烟,两肩头一歪一歪地快步来到大院子台阶上,扯着嗓子喊

“夏老头,你家煤买来了,三十斤,快到大门口搬煤!”

老屋大门头有台阶,板车进不来,只得人力一点一点地用板托着往家搬。

“哦!殷妈妈,我来着!谢谢你!”

说完,夏老头放下手中的簸箕,簸箕里摊着一点米。

夏老头五十多岁,住在“后屋”楼下东头,他老伴我们始终没见过,一个儿子因犯事还蹲在监狱里,他一人鳏居,怪可怜的。

我家煤很快搬完了,我就帮忙夏老头搬。

谁知,第一趟煤还没搬完,突然听见夏老头在他家门口大叫,等我们赶来时,从他家门里”扑腾!、扑腾!”地飞出几只鸡。

“不得了哦!我这中午吃吊哇!要死的鸡吔!——“哦哧!——哦哧!”

我进屋一看,只见夏老头坐在地上扯着嗓子哭,本来簸箕里米就不多,这下更少了,而且其中还夹杂着黄鸡屎。

我又好气又好笑,夏老头看我进来,一把拽住我,鼻涕一把泪一把地诉说:

“我好糊涂哦!我搬煤时怎么就忘了关门啊!该死的鸡就进来了哦!杀千刀的鸡喂!”诉哭时还用手捶着地。

夏老头也着实可怜,他要省上好多天才能煮一次米饭。

凡是煮饭的时候,他好象很神气,生怕别人不晓得地大声连咳几下,端来一只小板凳坐在自家门口,一粒粒地数着装在簸箕里的米,煮多少饭就数多少粒米,他都有定量的!

在那个有米吃是富贵象征的年代里,夏老头这些米不是买的。他经常偷偷跑到高井头粮食仓库,这里当时经常有八县运输粮食的板车经过,一旦有米粒拨撒在地,他赶紧乘人不备用两手拢捡,所以拢捡回来的米里有砂子等杂物。

“夏老头!我家鸡偷吃了你家的米,对不起!那,赔给你!”

一听说有米了,夏老头从地上往起一爬:

“李妈妈,谢谢!我也有错,门没随手关!”说着,夏老头象一个小孩子似的,双手在身上揩了揩,接过了李妈妈赔他的小半碗米。

被叫的李妈妈,和夏老头门对门住。

李妈妈家也不富裕,二儿二女,老伴常年咳嗽,怀疑肺部有问题,又不敢上医院看,就这么扛着。家里实在揭不开锅的时候,李妈妈就上医院卖血换一点钱。

我奶奶带我上医院看胃病的时候,碰到过李妈妈和余妈妈,问她们干什么?她们吱吱唔唔的。待她们离开后,奶奶才低声告诉我

“她们在卖血!”

“卖血干什么?”

“换钱啊!”

“啊!”

另一个卖血的余妈妈也住在“后屋”拐角。

这个“后屋”,从结构上看,和“前屋”一样,不连“中屋”。

“后屋”原是“中屋”王家的厨房,后因火灾烧成灰烬。房产公司就在原地盖了楼上楼下四开间正房和一个朝南的拐角巷道,在巷道尽头又连缀建了二间平房,分别安排住着宋、殷、李、夏、余五家。

巷道往南走五、六米,再下三层台阶,就到了余家。

出余家往右拐见到陈家大院,陈家大院往西有条路,能通往四中、韦家巷、西门……

余妈妈家也很困难,常常是吃了上顿没下顿,但也怪,家里几个儿子,喝的是一样的水,但长相却不一样,底下的几个儿子是人高马大,而上头大儿子却长得猥琐,快三十的人了,老气横秋的,大家忘记他“余飞”的名,都叫他“老余。

这个老余一天到晚游手好闲的,常常驮老娘的骂,他也蔫蔫猥猥的,也不回嘴。

这天,睡在被窝里的他照样驮老娘骂,突然有人敲他家门:

“剃头喔!剃头喔!”

余妈妈把门打开,进来一个中年高个:

“老人家,你家有剃头的吗?”

正有气的余妈妈厉声一喝:

“没有!快走!”

中年高个莫名其妙地赶紧跑开,他老练地上台阶进“后屋”、跨“中屋”、到“前屋”,手里拎个布袋,肩头搭条毛巾,一路走一路吆喝:

“剃头喔!剃头喔!”

一待听到有人喊:

“剃头!”

他立即折身:

“来着!”

顿时——

“我剃头!我剃头!”

“高邮佬,算我一个!”

“我出门有个事啊!高邮佬,你一定要等我回来哎!”

一声“剃头喔!”惹得35号老屋前后应声一片。

那个年月,人们去不起理发店理发,就等着这个“高邮佬”来给自己剃头。

这个中年高个自称是江苏高邮人,因家乡常年发大水,他索性不回家,跟老乡们一道逃荒在外,学了一门手艺——剃头!

一来二去,大家彼此熟了,就直称他为“高邮佬!”。

他也挺规律的,个把多月准来一趟,收费也不高,男人一毛,女人一毛五,想剃好点的,就再加钱。

“′高邮佬′,今天还给我理二毛的!”

“前屋”张光朝女儿张小华排队排到时,她坐在凳子上,低声对“高邮佬”吩咐着。

老屋的人闲嘴嚼牙,说张小华和“后屋”的宋华安正在谈恋爱,所以每次多花钱理好看的头给恋人看。

哦!怪不得近日张小华爱打扮了,象35号里一朵花似的!

但还有比张小华更象花儿似的美人儿,那就是张小华未来的小姑子,宋华安的妹妹——宋美华。

那个年月,我们生长在一片红的中国,很是孤陋寡闻,但晓得蒋介石老婆叫宋美玲,都传说宋美玲长得漂亮,几多漂亮?我们没见过,但透过宋美华花儿似的美貌,我在想,宋美玲也莫过如此吧!

我这种思绪,是由二人名字的一字之差联想?还是因为宋美华长得确实漂亮?

我至今都没有弄明白这个中三味!

宋美玲,我们后来看到各种各样照片,从年轻“皇后”到百岁老太婆,除了越来越老,我也看不出比宋美华漂亮多少?

宋美华,我十几年前在街上碰到过一次,但老了!

我至今后悔不该碰到!

但漂亮归漂亮,剃头归剃头。“后屋”的余妈妈看见“高邮佬”剃头能赚钱,就逼着大儿子余飞学剃头。

余飞剃头多年,手艺不见长进,经常有人剃了还再去“修理”。有一次,把我一个同学妹妹剃成了“阴阳头”,害得这个小姑娘伤心哭了一整天。

那个剃头的“高邮佬”,知道倒扒狮那一带有了个剃头的“老余”,也就不来了,渐渐地销声匿迹了……

实际上,我们很想念那个“高邮佬”。但时间过得很快,后来听说江苏高邮生活好了,“高邮佬”成了一个历史名词。

我们安庆呢?肘间也一晃晃到一九七五年,我招工当了一名筑路工人。

一年后,我在单位有了办公室,就自己做主摆了一张床,从此结束了在倒扒狮街35号睡觉的历史。

八十年代中期,倒扒狮街街面底层住户全部迁出,改做门面,并动员大部分住户迁到了市郊高花亭。

搬到高花亭的人,虽然路途远点,又是郊外,但住户有自来水龙头,一拧就哗哗流水,不再上龙门口排队挑水吃了;上厕所可以足不出户,一摁按纽!哗哗哗!——“米田共”悉数冲尽!从此可以不再挤那鸳鸯栅唯一公厕了!

九十年代初,倒扒狮街再次大拆建,35号老屋除临街“前屋”保留,其它悉数拆毁。

我记得,在要求住户限期搬迁的时日里,35号老屋里经常进来一些不明身份的人,他们在已搬迁完的废墟里找“古董”,到底有多少值钱的东西被人“捡”走?不得而知。

我那个弟弟也是“鬼头精”,一连几个晚上,他在已空荡荡的几家邻居房间的地上刨牙刨,还真被他刨到了不少“宝物”,诸如什么“玛蓝子儿”,我想问他要一颗,他连连摆手不给,真小气!

三年后,倒扒狮拆迁户回迁,住上了7层“穿坊”结构回迁房。35号老屋里就我家以及朱家、王家、殷家、李家回迁到倒扒狮南1楼,其余邻居再没有回来,也许一生不再相见了!

去年年中,政府用“以钱易物”的方式,全部收回倒扒狮临街所有商业、住户房屋,名曰修旧如旧“倒扒狮”。

这就彻底埋葬了倒扒狮“孩提的印象”、“熟悉的面孔”、“胡同的文化”、“触景的情思”。

我在倒扒狮街呆了六十多年,这儿,是我儿时的家,青年的梦,老年的回忆。

现在,当我每每来到这里时,看见这儿陌生人影,鸟不停留,寂寥空巷,我的心揪得生痛生痛的……

我用手机拍了长长的录相,从国货街一直拍到倒扒狮街,当拍到我小时与伙伴们玩耍的房间时,屋是空的,只剩老鼠一窜!

我摸着生了青苔的墙壁,抚着七歪八扭的窗子,想着儿时打闹的场景,情不自禁地心底呼唤:

“小华儿,你在哪里?”

“小瑛子,你又在何方?”

几个月前,我在康熙河畔晨练时,碰到了“小狮子”——龚国建,他喜欢骑自行车奔“驴”。他原先住在倒扒狮街28号,和35号门对门。

二个几十年未见的同龄街坊见面,双方一眼就认出了:

“小狮子!”

“小旺儿!”

二个花甲老人,紧靠桥栏,共同回忆着那又甜又苦的孩提时光。

前几天的一个傍晚,我在城东经常光顾的一家牛肉面馆里,看见一个熟悉的大姐坐在前排吃牛肉粉丝煲,我冲动地端着牛肉面碗来到前排,定睛一看,果然是:

——“家英儿姐姐!”

她听到喊声,抬眼迟疑看我几秒后连忙大喊:

——“小旺儿!”

家英儿姐姐就是倒扒狮街35号老屋“前屋”何老爹的大女儿何家英,我们真有三十年没见过面了。

她比我姐姐还要大三岁,今年是她本命年。她说她小时候经常是你到我家,我到你家,几个人蹦床上跳“忠字舞”,藏桌底躲猫猫。她还带我姐经常跑到人家门口竖蜻蜓,大门一开,俩人倒地,四脚朝天,顷刻翻飚就跑……

趁这机会,我就问她见没见过何小瑛,她抿嘴一笑:

“你是说那个小瑛儿吧?去年在一个朋友婚宴上见过,她养得不好,好象得了糖尿病。”

我若有所思地沉默片刻,又提起了张婆娘,谁知,还没等我说完,她牙根恨得痒痒的:

“那个张婆娘坏死了!原先我家都是穿她家厨房进出的,后来也不跟我们家商量,就把厨房门封死了,害得我家只好在35号老屋大门过道里开一个侧门进出。”

我突然想到了小时一块玩,比我小一岁的何天宝。

刚一提,家英儿姐姐喉咙一哽:

“天宝走了!”

“什么时候?”

“上个月,吐血不治而亡!”

啊!——阿弥陀佛!……

沉寂片刻,家英儿姐姐又问

“你妈妈还好吧?”

“我妈妈去年也走了!”

“啊!你妈妈也走了?”

是的,我妈妈也走了!她老人家是倒扒狮街坊老辈中最后去世的一位老人。

与家英儿道别后,我出门骑上电瓶车回我的新家。

天空星星几点,月亮孤影一个……

我骑在电瓶车上,幽幽地穿行在匆匆闪过的人群里。我环顾四周想,这些人群里肯定有倒扒狮街35号老屋的后代们!

随着车轮慢慢向前驰行——

倒扒狮街35号越行越远……

我的新家越行越近……

(写于2019年深秋 · 改于2020年初夏)

,