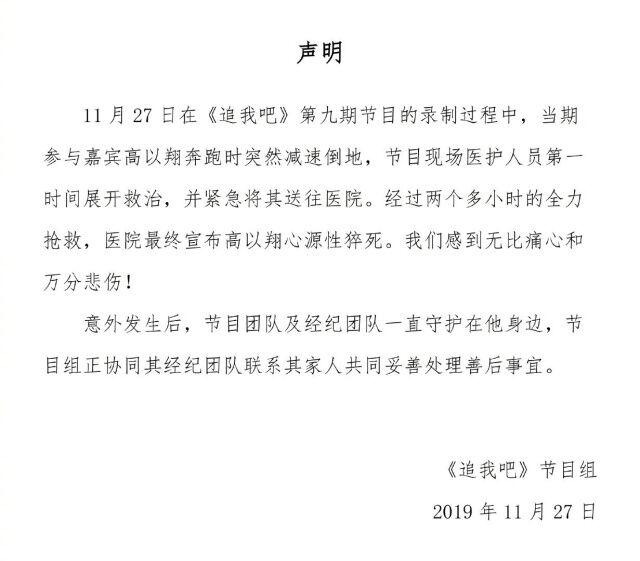

夜幕下的浑南繁华璀璨。本版图片由浑南区委宣传部提供

沈阳新松机器人车间里的机器臂正在作业。

东软医疗现代化车间。

从城市公园视角远眺“沈阳创新天地”。

核心提示

潮涌沈水畔,风劲高扬帆。

在辽宁振兴发展的关键时期,再次亲临辽宁,并来到位于沈阳市浑南区的企业实地考察调研,让浑南人民备受鼓舞、倍感振奋、干劲十足。大家一致表示,一定要深刻领会关于创新驱动发展的重要要求,坚定不移走创新路、吃技术饭,坚定不移打造创新发展高地,为推动新时代辽宁振兴发展作出更大贡献。

回望来路,浑南创新发展步履铿锵。

浑南区始终将创新作为立区之本、兴区之要、强区之策,不断解放思想,推动创新生态持续优化、创新动能不断壮大。区域内创新主体呈现几何式增长,高新技术企业数量增至10年前的11倍,神舟飞天、蛟龙入海、冬奥会、冬残奥会等重大事件、重要场景中都有浑南企业的“身影”,体现出浑南的智慧担当。

面向未来,创新浑南勇毅向前再攀高峰。

今年1月至7月,浑南引进内资、亿元以上签约项目、亿元以上落地项目等指标均居沈阳各县区(市)首位;作为全省创新发展布局的重要一“子”,沈阳浑南科技城建设全面启动,辽宁材料实验室、辽宁辽河实验室等重大创新平台正式揭牌,为辽宁争创具有全国影响力的区域科技创新中心提供了有力支撑。

积厚成势,乘势而上。坚持创新生态、创新平台、创新人才“三位一体”推进,浑南正锚定打造东北综合实力第一区目标,砥砺奋进、全速进发。

始终坚持把科技创新作为第一动力——

区域竞争力影响力稳步提升

夏末秋初,浑南繁忙。

9月12日,沈阳浑南科技城内,浑南科技城智慧之云、沈阳数字经济产业园物联网产业园等40个重点项目破土动工。这当中,包括基础设施项目22个、主导产业项目18个。

克服疫情影响,建设发展紧凑有力、繁忙有序,是浑南的常态。

9月5日,作为辽宁创建具有全国影响力的区域科技创新中心的重要支撑,辽宁实验室四座实体实验室揭牌。其中,两座实验室——辽宁材料实验室、辽宁辽河实验室位于沈阳浑南科技城。实验室相关负责人表示,研发成果将优先在浑南落地,带动区域创新产业发展壮大。

8月9日,作为东北地区接入中国算力网的首个节点,“北方算谷”暨沈阳人工智能计算中心上线并网。这意味着,浑南成为国家算力网络体系的重要节点,沈阳超大规模集群算力布局实现重大突破。

去年至今,这样的“高光时刻”持续上演,浑南创新脉动热烈强劲。

作为省委、省政府作出的重要决策部署,作为沈阳市打造综合性国家科学中心的重大举措,沈阳浑南科技城从概念推出便成焦点。今年2月,科技城规划发布;4月,其核心区建设全面启动,一批科技服务、公共服务、基础设施项目集中开工。

业界寄望深切:一座绿色低碳、智慧高效的现代科技之城即将拔地而起,成为沈阳又一科创新地标,为东北打造一颗科创“心脏”。

群情为之振奋。“能够听到用科技作为这座城市的主旋律,能够建设以科技为驱动的新的城市形象,是十分令人振奋的消息!”东软集团董事长刘积仁说,“我们希望用两三年的努力,奉献一个国际化的、支持社会持续发展的健康医疗科技园区。”

回应瞩望,沈阳浑南科技城创造出惊人的建设质速。

截至9月12日,围绕市政交通、生态环境、公共服务、科技服务、数字城市五大类基础设施,开工17个项目;围绕先进材料、智能制造、信息技术、生命健康、数字文创五大主导产业,开工140个项目;夯实金融支撑力量,累计落实各类资金安排178亿元,各类融资达152亿元。

预计到今年年底,将有5条主干路网、8条排水管网、10万平方米人才用房、2156处5G基站等10个项目建成,综合管廊、公园绿地等7个原计划于明年5月竣工的项目有望提前完工。

“深感肩上责任之重,我们唯有以不息为体、以日新为道,全力以赴将科技城打造成为‘科技创新策源地、新旧动能转换发动机、新经济发展示范区’,为沈阳、辽宁全面振兴全方位振兴提供引擎。”浑南区委书记闫占峰说。

突飞猛进的科技城,是浑南创新成势的代表。夯实创新发展之基,今年以来,浑南持续加大要素保障力度,始终保持“地等项目”的工作节奏;持续优化审批流程,全面落实“落地即开工”制度;持续提升服务水平,推行项目管理APP线上即时服务,促进项目建设提速增效。

1月至8月,全区开复工亿元以上项目322个,超出上年总量37%,提前超额完成全年任务目标。同时,项目结构不断优化,主导产业项目占比提升10.5%;投资拉动能力显著增强,完成固定资产投资增长33.9%。

伴随一系列重大平台、重大项目落地、启动,浑南创新力、竞争力、影响力稳步提升。

始终坚持以支撑区域创新发展为己任——

产业链创新链融合释放强劲动能

9月,行走在浑南。工地塔吊林立、企业研发忙碌、产品密集发运……一处处生动景象让秋的大地呈现春的蓬勃。

在我国规模最大的机器人产业基地——新松机器人,上千台机器人产品正在调试。这当中,有新松攻克关键核心技术、解决“卡脖子”难题的最新创新成果,也有其立足自主创新、破解行业痛点的全新力作。

在国内半导体薄膜沉积设备龙头企业——拓荆科技,持续高强度的研发投入,让产品竞争力、客户认可度不断提升,订单持续增长,企业交出营业收入同比增加364.87%的优质“半年报”。

创新,是浑南企业的核心灵魂,更是浑南发展的鲜明标识。

浑南区将创新作为立区之本、兴区之要和强区之策,始终坚持以支撑区域创新发展为己任,以深化体制机制改革和营造良好创新创业生态为抓手,以培育发展具有国际竞争力的企业和产业为重点,围绕产业链部署创新链,围绕创新链布局产业链,发展新动能不断壮大。

创新主体几何式增长。培育壮大“新字号”,高新技术企业达到1104家,是10年前的11倍;科技型中小企业达到1841家,是5年前首次评定时的7.7倍;雏鹰企业、瞪羚企业、独角兽企业从无到有,累计达到482家,占沈阳市的40%。

创新能力持续跃升。IC装备产业连续打破国际垄断,完成6个国家02重大专项课题;生物医药与健康医疗产业不断填补国内市场空白,高端医疗设备行销20余个国家和地区;数字经济领域,搭建工业互联网平台15个,105家企业“上云用数赋智”,5G基站实现重点企业、园区、小区全覆盖。

创新体系日益完善。打破科技企业“单打独斗”的创新困境,培育搭建公共研发中心、共享实验室、工程技术研究中心、技术创新中心等新型研发机构306家,是10年前的3.5倍。组建实质性产学研联盟34家,建立东北科技大市场、盛京基金小镇等多个创新支撑平台,成果就地转化率接近40%。11家本土企业上市,占全市近半壁江山。

创新环境显著优化。首创全程帮办代办的“会客厅”涉企服务模式,1490个审批事项实现“最多跑一次”,1337个事项实现“不见面审批”,重大项目实现“拿地即开工”。深入践行人才强区战略,建成院士工作站4个,聚集各类高层次人才1263人。双创示范基地获得国务院办公厅国家资金对接激励。

2021年,浑南区实现一般公共预算收入101.6亿元,位列全省三甲,创下历史新高。

当前,全省上下正奋力将强调的“在新时代东北振兴上展现更大担当和作为”落实到具体行动上,体现到具体成效上,一步一个脚印地把为辽宁擘画的振兴发展蓝图变为现实。

锚定加快建设国家中心城市目标,沈阳市努力在改造升级“老字号”、培育壮大“新字号”、引育壮大新动能等方面为全省作出“五个示范”。

极目高远,浑南以更高站位、更大格局、更宽视野去思考去审视,并清楚地认识到,必须始终牢记的殷殷嘱托,坚决落实省委、市委决策部署,坚持全面对标先进地区发展态势、对标群众美好生活需要,全力将浑南打造成为东北综合实力第一区,沈阳高新技术开发区力争三年进入全国高新技术开发区的第一集团。

始终坚持“三位一体”同步推进——

加快将创新力由“势”转“能”

目标明确,使命清晰。正处于蓄势跃升突破期的浑南,牢牢把握向上向好态势、趋势、气势,知重负重、知责尽责,扛起使命担当,履践时代之责。

浑南明确,要坚持创新生态、创新平台、创新人才“三位一体”推进,着力大幅提高头部企业本地配套率、科技创新成果本地产业化率、科技型企业增长率,全面激活振兴发展动力源,加快将创新力由“势”转“能”,为推动新时代沈阳全面振兴、全方位振兴实现新突破,努力建设国家中心城市注入强大动力,为辽宁在新时代东北振兴上展现更大担当和作为提供强劲支撑。

做强创新阵地,打造“三生”融合的空间载体。加快沈阳浑南科技城建设步伐,坚持生产、生活、生态有机融合,建立完善研发服务平台、生产性服务平台、生活性服务平台,引进一批大科学装置、一批战略科技力量、一批科技创新与服务平台、一批科技领军团队;加快高新区高质量发展步伐,聚焦创新驱动发展示范区和高质量发展先行区战略定位,引育创新主体、搭建服务平台、集聚创新人才,持续培育壮大“新字号”。

做大创新主体,构建群峰林立的发展矩阵。全面提升科技型企业增长率,积极构建“科技型中小企业—高新技术企业—瞪羚企业—独角兽企业—上市企业”梯度培育体系,统筹实施科技型中小企业和高新技术企业扩容计划、高成长企业全天候服务计划和上市企业倍增计划;全面提升头部企业本地配套率,加快集成电路、医疗装备、新能源汽车等产业全链条发展,改造升级生物医药、IC装备、新材料等现有产业园区,启动5G半导体、生命科学等新经济产业园建设。

做精创新平台,提供源源不断的新兴动能。围绕打造国家战略科技力量,推动重大科技基础设施落地,实现大科学装置“零”的突破。加快重点研发机构建设,力争到今年年底前市级以上科创平台超过320家;强化科技成果落地转化,支持高校院所成果转化体制机制改革,面向国内外知名高校、科研院所选聘“科技副总”。

做优创新环境,形成人人出彩的生动画面。围绕创新链激活人才链,实施更加包容开放的人才政策,以风景、时尚、人文为元素打造青年友好型街区,以平台、环境、新经济为重点建设人才成长型城区。打造创新人才高地,实施高精尖人才培养计划、“首席创新官”制度;完善创新支持体系,建设科技金融对接服务平台,加快国家双创示范基地建设;优化创新生态环境,推进政务服务一次办、提前办、加速办、无感办成为常态,积极营造精益、专注、宽容失败的创新创业文化。

努力实现更大担当和作为,浑南创新时不我待,跨越发展只争朝夕。

(辽宁日报记者 金晓玲)