中国书法,博大精深,源远流长,对于这样的一门奇特的艺术,人们要真正地接近她、理解她,进而更好地把握她,这绝非易事。究其原因,是因为书法自身的艺术语言具有较强的抽象性、晦涩性,并且在几千年的发展变化中具有丰富的内质与多变的风格。所以为了更好地学习书法,历代的书法家、赏评家更喜欢用生动形象的比喻来进行阐释,以期揭开书法那神秘的面纱,达到“不隔”的效果。具体来说,比喻在书法中的意义大致有三:

历代书法作品都具有抽象性,这种抽象性使书法欣赏变得非常艰难。因为它使其在欣赏过程中缺乏一个形象与抽象之间的必要过渡阶梯。缺少了形象性,便难以进行广泛的艺术联想。如此一来,书法欣赏便难以开展。为了能越过书法欣赏与自然欣赏之间的鸿沟,使抽象的线条在人的头脑中具有形象性,只作简单的理性分析显然是不够的,于是聪明的先贤们开始用各种比喻来进行书法的描绘:

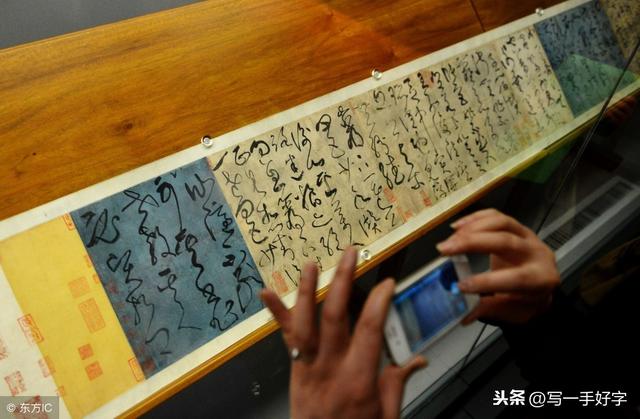

唐宋八大家之一的韩愈在观看了草圣张旭的书法作品后,叹日:“观于物,见山水崖谷,鸟兽虫鱼,日月列星,风雨水火,雷霆霹雳,歌舞战斗,天地事物之变,可喜可愕,一寓于书。”面对张旭挥洒的满纸线条,韩愈居然看出了这么多生动可感的具体形象,使人可以据此展开更为广阔的联想与想象,把本来艰深的书法变得生趣盎然。

唐代著名的书论家孙过庭在《书谱》中这样看待书法的点画:“观夫悬针垂露之异,奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之姿,鸾舞蛇惊之态,绝岸颓峰之势,临危据槁之形,或重若崩云,或轻如蝉翼,导之则泉注,顿之则山安,纤纤乎似初月之出天涯,落落乎犹众星之列河汉。”书法抽象的点画竟然同于大自然的神奇妙有,众多自然可感的形象展现在眼前,令书写者心手双畅,让欣赏者心旷神怡。

汉代蔡邕说:“凡欲结构字体,皆须像其-物,若鸟之形,若虫食禾,若山若树,若云若雾,纵横有托,运用合度,方可谓书。”真是一派生机勃勃的景象!其他诸如点为“侧”(如鸟翻然侧下),撇为“掠”(如篦之掠发),短撇为“啄”(如鸟之啄物)等比喻,又如“横如千里之阵云,点如高峰之坠石”(卫夫人《笔阵图》)等比喻都起到了化抽象为形象的艺术效果。

这类比喻在书法欣赏中有重要作用。

书法中的许多道理需要靠人的直觉体味,不易用推理式的条分缕析来加以说明。遂自古便有“只可意会,不可言传”之说。如果强以说明,弄不好会适得其反,造成不说倒还明白,愈说愈糊涂的尴尬境地。但书法的承传不仅需要“意会”也得依靠“言传”,怎么才能更准确地说清楚其“意会”之旨呢?还须“比喻”。

如对于笔法来讲,怎样用笔才算得法?古人有“折钗股”(喻转折的笔画如金钗的长枝,虽经曲折而体仍圆。传为张旭笔法。)“屋漏痕”(喻笔法圆活生动,如屋漏之水沿墙蜿蜒下注貌。传为颜真卿笔法。)“锥画沙”(喻中锋、藏锋之妙如锥颖画沙。传为王羲之笔法。)之论,便形象地说明了笔法之形貌与力量。比起直言“该如何如何写法”更为便捷生动也更易理解。还有形容笔法之病者如“牛头”、“鼠尾”、“竹节”、“脱肩”、“柴担”、“鹤膝”等皆言简意赅,形象生动,易于辨析。

唐太宗曾把没有骨力的草书比喻为“行行若萦春蚓,字字如绾秋蛇”。姜夔说草书应“如人坐卧立行,揖逊忿争,乘舟跃马,歌舞擗踊,切变态,非苟然者”(《续书谱》)。以“春蚓”、“秋蛇”来言笔之软弱,用人之各种形态来比喻草书之多变,皆能言之凿凿,扼其要旨。另如“夫纸者阵也,笔者刀鞘也,墨者鍪甲也,水砚者城池也,心意者将军也,本领者副将也,结构者谋略也,扬笔者吉凶也,出人者号令也,屈折者杀戮也。”(王羲之语)以排兵布阵来喻运笔写字,把执笔、运笔、结字、章法布白等各要素之轻重位置进行阐发,令人耳目一新。

还有形容执笔姿势的“拨镫”法。镫,马镫也;“拨”是一种反复来回的动作,笔杆为马,拇指为左镫,余四指为右镫。当时古人将控制马头的缰绳系于左右两脚镫,两手拿武器,两脚前后左右“拨”动起来,令马进退回转,皆听指挥。“拨镫”喻笔法,是指用右手有规律地转动笔杆之法。这与“担夫与公主争道”、“鹅划水”等义同。诸如此类,不胜枚举。

此类比喻在书法教学中应用广泛。

新王僧虔在《笔意赞》中开宗明义地说:“书之妙道,神采为上,形质次之。兼之者可绍于古人。”以形写神,遗貌取神,“唯见神采,不见字形”(张怀瓘语),在整个中国书法史中是一条重要的赏评与创作原则。为了能更好地表现“神”,说明“神”,理解“神”,“比喻”同样是最好的选择。

古人曾有“书为心画”之说,“字如其人”之论。字是人写的,便带有人的印迹,字的形神也通于人之形神。从这个意义上说,“字”也是一个活的生命体。

苏东坡有言:“书必有神气骨肉血,五者缺不为书也。”这哪是说字,分明是在说人!唯如此,才能道出字中不能道之奥妙!又如评王羲之书:“如谢家子弟,纵复不端正者,爽爽有一种风气。”(袁昂语)也是用人来喻书之神采。

姜夔在《续书谱》中有这样形象而精彩的比喻:字有了风神,“自然长者如秀整之士,短者如精悍之徒,瘦者如山泽之癯,肥者如贵游之子,劲者如武夫,媚者如美女,欹斜如醉仙,端楷如贤士。”不论是武夫、美女,还是醉仙、贤士,都各有各的风格,各有各的美,风姿绰约,神采毕现。如同一个个鲜活的生命浮动在眼前,至于其眉目细节,便不足议也!相传元代赵子昂写“子”字时,先习画鸟飞之形,写“为”字时,习画鼠形数种,穷极它的变化,他认为从鸟鼠形得到暗示,吸取着深层的对生命形象的构思,使字更有生气与意味。这不仅仅是一个符号,而是一个生命的单位了。

我们在欣赏书法、评价书法中,要能得其精髓,必须要把字看作是一个生动的生命。以人去观照书,书遂即有了性、情、神、韵之美,喜、怒、哀、乐之情,坐、行、立、走之态,刚、柔、曲、直之节,达到人、书对语,书、人共舞的境界。若不如此,怎么会有蔡邕书碑,观者“车乘日千余辆,填塞街陌”的场面。这种狂热的追求一定是被书法感动后才有的。时人的追捧不亚于今日的流行音乐,没有生命力哪会有如此感染力?白石老人曾说:“观古今之名书者,无不点画振动,如见其挥运之时。”米芾也说:“要得笔,谓骨筋皮肉,脂泽风神皆全,犹如一佳土也。”这正是生命的动人之处。

比喻使书法变得容易接近与理解,使抽象的线条变得形象生动富有生命力,使晦涩玄奥的书道变得浅显易懂。在书法教学中面对莘莘后学,比喻也大有用武之地。

比如教学生写“横”,“横”大致具备三个特点,即弯度、斜度、粗细度,这是外在形态。为什么要这样写?我们可用比喻来说明其所以然。弯度,使横如“桥”有承载力,使横如“弓”有弹力;斜度(右高)使横具有向上的态势,积极向上,升腾感强,符合人的“人往高处走”的追求与愿望。若右下垂,则呈衰败颓废之态,不足取也;粗细之度,犹如音乐中的旋律,轻重缓急,节奏动听。若粗细致,则平铺直叙,淡而无奇矣!这样一个活的、有生命力的动人的“横”就出现了!一连串的比喻用来说理,显得轻松、形象、有趣味,使学生乐于接受、易于把握。

再比如写下边有点的一类字如“令、冬”等时,最下边的点宜竖不宜平,何故?用比喻说,下边一点如人之脚,脚一竖起,脚尖着地,犹如跳芭蕾舞的姿态,轻盈巧妙,并且点的竖起会增加字的高度,不至于因撇捺的展宽使字变得肥胖,影响了形体。

在结构中,左右迎让、上下穿插的原则,就如同人与人之间的相处关系。“土”作偏旁后为何横变为提?因为变提一可以将横缩短,让出右边的空地,迎接右边的部分;二可指向右边的起笔处,起到意连的效果。有了迎让与穿插,字中笔笔得体,具备文明礼仪,构建了和谐社会,深悟其理,可通为人之道。正所谓“修短合度,轻重协衡,阴阳得宜,刚柔相济。犹世之论相者,不肥不瘦,不长不短,为端美也。”(项穆《书法雅言》)

在章法中,各种字体章法有别,篆隶、楷(统称正书)之体,要求横成行、纵成列,整齐严肃,呈现一种严整美,正如军队操练,步调一致着装统一,跃然纸上。若号令不一、章法混乱,则成乌合之众矣。行草则不然,其章法要求参差变化自然灵动,随意赋形。正如一家老小饭后散步,长幼有别,服装各异,步伐不一。但却能和谐自然,有一种轻松怡然之美。若定要求其统一一步调,则引路人侧目,以为怪异之举也。

书法教学中利用比喻来说明书法之理、书法之要,能取到事半功倍之效。并能增进教学情趣,使学生学有所得,亦有所乐。

需要注意的是,比喻的原则是恰当、生动形象,而不是越多越好。米芾就曾批评唐太宗对王羲之书法的比喻“龙跳天门、虎卧凤阙”是何等语!如比喻不当则不如不用,比喻过多,则过犹不及。在深刻领会古人比喻中的含义之后,加以合理运用与阐发,必能对书法的承传起到重要的作用。

来源:中国钢笔书法

原标题:书法中“比喻”的意义

,