古人的智慧是很让人钦佩的,比如清代选拔官员的另一种方式-----大挑!

大挑是清代特有的一种选官制度,其基本内容是,在多次参加会试落榜的举人中,选拔一些人出来做官,一等作为地方知县候补试用,二等则作为各级各类学校的教职人员任用。

大挑始于雍正,形成正式制度是乾隆三十一年,即1766年。

大挑主要解决了三个问题:

一、从隋朝开始,到辛亥革命以前,科举基本上成了读书人唯一的出路,但是科举考试,皇帝只聘用少部分人,大部分笔试通不过,应聘不上,久而久之就容易心生怨愤,形成社会问题。

二、清朝疆域很大,不同地区贫富差距也很大,很多偏远地区、经济不发达地区,很多人不愿意去。而通过大挑进入仕途的,都是从这些偏远地区开始的,也许终点也是这里。

三、遴选人才。没考上进士,并不一定就不是品学兼优、德才兼备的人才。这样有利于发掘遗漏的人才为帝国效力。关于这点,雍正皇帝是这么讲的:今因会试后,天下举子齐集京师。朕思其中必有才品兼优之士,是以特加遴选,畀以县令之任。这个想法很合理,也很实际,雍正确实是个能干的、实干的皇帝。而大挑确实选出了不少优秀的人才,下一篇的主角段光清就是大挑选出来的能吏。

雍正卖萌

大挑开始是每两科选一次,就是6年选一次。后来又修改成了每12年选一次。(主要是参与选拔的人太多,忙不过来,安排不过来!)

起初,大挑选中的人,老板(皇帝)都会一一接见,勉励几句,说几句好听的话:小伙子好好干,我看好你喔!将来前途一片光明什么的!后来,就改为只接见一等了!(看来皇帝也怕麻烦啊!)

大挑也有比较有趣的事,乾隆年间,常州有个叫恽敷落第举人参与大挑,某大臣监挑,读到他的名字时,把恽(音:yun,四声)字读成了挥。恽敷不懂官场规矩,也不懂人情世故,当场大声纠正,说大臣把名字读错了。

太不给面子了嘛!

结局你肯定是知道的!

大挑运气也很重要,皇帝要是心情高兴,就有可能收到皇家大礼包。

嘉庆六年,京畿地区久旱不雨,嘉庆帝很是着急,盼望着早点下一场大雨,事出凑巧,大挑这一天,果然下了场大雨。嘉庆帝喜极,于是,所有来参加大挑并取得一等者,每人赏葛纱一匹。

由于大挑的官员,主要是基层官员,选拔标准就两条:

一、年富力强,不能太年轻,也不能太老。太年轻,浮躁;太老,干不了事!

二、人品。

此人品,非彼人品。这里的人品指的是相貌,不是品德,就是看你长得是否端正、帅气,会不会讲话。嘉庆、道光皇帝都曾公开表示过这个观点,所以这也不是什么秘密。

标准官员面相

既然是公开以貌选才,为了公平,这也是有标准的,八个字概括就是:同田贯日身甲气由。

前四字,同字指长方脸型;田字指方脸;贯,就是头大身直体长;日,就是长短肥瘦都适中,又站得端直。达到这样的标准,基本就是一等了,可以进入行政编制。

如果是后四个字,就没什么希望了:身,指体斜不正;甲,明显是大头小身体;气,就是单肩高耸;由,就是小头大身体。

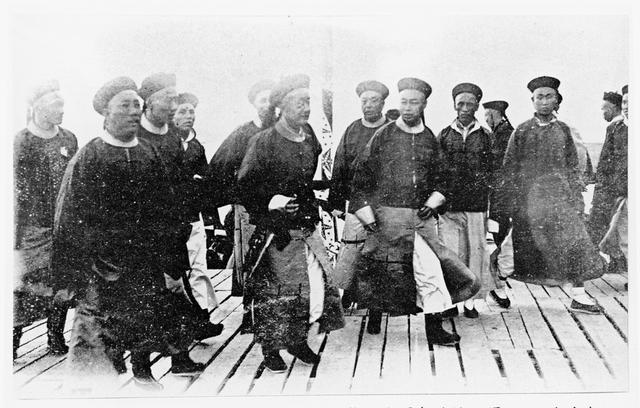

清朝官员照

其他的,还可以入选二等,可以入事业编制,当个教师什么的!

,