清政权区别于明政权的显著特征是八旗制度,决定满清王朝成败的也是八旗制度。

八旗始于牛录额真,牛录额真始于十人之总领。“凡遇行师出猎,不论人之多寡,照依族、寨而行,满洲人出猎开围之际,各出箭一枝,十人中立一总领,属九人而行,各照方向,不许错乱”。牛录即大箭,额真意为主。牛录额真为“总领”。

1601年努尔哈赤将一牛录扩至三百人,牛录额真遂为官名。此后一牛录三百人编制不变,而牛录数则与日俱增。到1615年增至四百牛录。

1615年努尔哈赤在统一建州各部的征战中创立了八旗制度,即在原有的黄、白、红、蓝四旗之外,增编镶黄、镶白、镶红、镶蓝四旗,将满族全体军民分别编入八旗。

此时编设的八旗,即后来的满洲八旗,而后蒙、汉各设八旗,不过归附加多,对八旗制度并无影响。

八旗制度的特点是以旗统人,即以旗统兵。凡隶于八旗者皆可为兵,但实际上并非所有满族人都能披甲从军。随着满族人口不断增多,当兵人数占满族人口的比例愈来愈小。

“八旗各有旗主,各置官属,各有人民,为并立各不相干之体制。”(孟森《清史讲义》)

1622年(天命七年)努尔哈赤对八旗旗主说:“继我而为君者,毋令强势之人为之。此等人一为国君,恐倚强恃势,获罪于天也。且一人之识见能及众人之智虑耶?尔八人可为八固山之王,如是同心干国,可无失矣。八固山王,尔等中有才德能受谏者,可继我之位。若不纳谏,不遵道,可更择有德者立之。”据此可知,八旗制乃推选制,并非君主制,是八旗共治,不是一人独裁。

八旗制度作为清军入关前满族共处的一种组织形式,严格地说,只是自然形成的、建立在家族基础上的满族联合体,而不是国体。这种共同体也不是军事、行政、生产几部分相加的总和,而是有机地浑然生长在一起的整体。兵民不分,军政不分,公私不分。

八旗初建时,也不是真正意义上的制度。满人的行为,与其取决于制度的约束,不如说是习惯使然,乃至出自生存本能。

八旗制度从建立到清朝覆亡,存在近三百载。

“清一代自认为满洲国,而满洲人又自别为旗人,盖即以满为清之本国,满人无不在旗,则国之中容一八旗,即中国之中涵一满洲国,未尝一日与混合也。”(孟森《清史讲义》)

从这个意义上说,八旗制度伴随满清王朝经历了由盛而衰、由衰而亡的整个历史过程。

努尔哈赤死后,他所定之八旗制度发生了三大变化:

一是从八旗共治向君主专制的变化;二是从常备兵制向私人军队的变化;三是从特权阶层向“八旗子弟”的变化。

努尔哈赤临终前遗训:“国家当以赏示信,以罚示威,商贾积货,农夫积粟”,“尔八固山继我之后,亦如是。严法度以致信赏必罚。使我不与国事,得坐观尔等作为,以舒其怀可也。”(《武皇帝实录》)

郑重呼各旗主为八固山,下注四大王,四小王。后改为大贝勒四,小贝勒四。

四大贝勒是:代善(1583-1648年)努尔哈赤第二子,四大贝勒之首;皇太极(1592-1643年)努尔哈赤第八子,即清太宗;莽古尔泰(1587--1632年)努尔哈赤第五子;阿敏(1586-1640年)努尔哈赤弟舒尔哈齐第二子。

四小贝勒是:阿济格(1605-1651年)努尔哈赤第十二子;多尔衮(1612-1650年)努尔哈赤第十四子;多铎(1614-1649年)努尔哈赤第十五子。

剩下的一位小贝勒,“未知太祖之意,究拟属之何人,但当殁时,尚未指派。”(孟森《清史讲义》)

也就是说,八旗只有七旗为努尔哈赤所定之主,其余一旗何人为主?为皇太极所兼领。他以奋勇立功,多领一旗亦所应得。(同上)努尔哈赤死后,八旗并立,各具实力。皇太极势力最强,被拥立为汗。后金政权由皇太极与代善、莽古尔泰、阿敏四大贝勒“按月分值”,共同主持军政大事。皇太极徒有“一汗虚名”。八旗并立之遗训亦未改。

1630年在与明军作战时,镶蓝旗主阿敏弃城逃归。皇太极以此为罪状,将其终身幽禁。其弟济尔哈朗为旗主,然并坐之大贝勒则少一人。1632年元旦,皇太极正位南面专坐,代善、莽古尔泰旁侍。这是皇太极走向君主专制的第一步。

同年莽古尔泰死,三年后其弟德格类也死。未几,莽古尔泰兄弟所领正蓝旗归皇太极自将。正黄、镶黄两旗本由皇太极兼领,又并正蓝旗,至此皇太极独领三旗,而诸贝勒各分领一旗,其势力远不及皇太极了。代善见势不妙,主动提议废除大贝勒并坐旧制。四大贝勒共主国政的体制就此终结,皇太极南面独坐的局面得以确立。这是皇太极走向君主专制的第二步。

1636年改“后金”国号为“大清”,正式称帝。以天聪十年四月以后为祟德元年。建元崇德,实为纪元之始。以前天命、天聪皆为尊号,非与一国臣民纪年之用。

与此同时,皇太极仿照明中央集权制,建立并完善国家机构,以取代八旗旗主共同行使的国家权力。这是皇太极走向君主专制的第三步,也是最后一步。

努尔哈赤所定之八旗共治体制从此步入下坡路。

1643年(祟德八年)皇太极在沈阳宫中猝然病死。因储嗣未定,正红旗主代善议立皇太极长子豪格,豪格坚辞,代善拂袖而去。其时四大贝勒,皇太极、莽古尔泰已死,阿敏被幽禁。代善既出,三小贝勒自当出场。小贝勒之首阿济格,1626年就主管镶红旗,地位仅次于四大贝勒,但此人向无主见。在这种情况下,正白旗主多尔衮与镶白旗主多铎以两旗之势力拥立皇太极第九子福临称帝,自然无人敢持异议了。

福临即位后,由镶蓝旗主、阿敏弟济尔哈朗与多尔衮共同辅政。不久,济尔哈朗被迫退让,代以多铎,多尔衮遂大权独揽。清入主中原为多尔衮一手所为。因福临年幼,朝政由摄政王多尔衮出。其功高不干帝位,为自古史册所罕见。

多尔衮像

1650年(顺治七年)冬,多尔衮在围猎时去世。阿济格图谋摄政,被议政王大臣会议逮捕赐死。是时顺治尚未亲政。次年正月亲政后,对八旗之间的权力配置作了调整。

其初八旗本无别。顺治帝率先把八旗分为二,一为上三旗,包括镶黄、正黄、正白三旗由皇帝亲领;一为下五旗,包括正红、镶红、正蓝、镶蓝、镶白五旗由诸王、贝勒统辖。此后终清未改。

上三旗是皇帝的亲兵,担任禁卫皇宫的重任,其地位较下五旗为崇,下五旗驻守京师及各地。

1661年(顺治十八年),顺治帝遗诏八岁玄烨继位,改旗主摄政为旗臣辅政,特命索尼、苏克萨哈、遏必隆、鳌拜四位异姓旗臣为辅佐,“保翊冲主,佐理政务”。

四大辅臣皆隶属上三旗。索尼隶正黄旗,遏必隆、鳌拜隶镶黄旗。三人曾是皇太极的亲信,受到多尔衮的打击。苏克萨哈原为多尔衮的亲信,隶正白旗。多尔衮死后,因讦告其谋逆,虽资历较浅,但顺治临终前仍指定他为第二位辅政大臣,仅列索尼之后。

上三旗中两黄旗与正白旗之间原本存在纠结,积怨颇深。辅政以来积怨未消,又添新仇。苏克萨哈与其他三位辅臣之间的明争暗斗终于在圈换旗地一事上迸发了。

20年前,多尔兖在京师附近圈地,曾将镶黄旗圈占的较好的地块划拨正白旗,又将原属正白旗的较差的土地分给镶黄旗。鳌拜借此发难,执意将早已分定的土地再行调换,索尼、遏必隆都附和鳌拜的主张。

正白旗人、户部尚书苏纳海上奏说,圈地分定已历二十余年,旗人安业已久,且康熙三年又奉旨不许再圈民地,请罢换地之议。

鳌拜有恃无恐,决意以此为突破口,重新挑起两黄旗与正白旗之间的争斗,以压制正白旗,构陷苏纳海。

拨换令颁布之时正值秋耕,蓟州、遵化等地方圆四、五百里内的旗民风闻即将拨换土地,即把土地“尽抛弃不耕”。“圈地议起,旗民失业者数十万人”。于是,镶白旗人、直隶总督朱昌祚等相继奏请皇上停止圈换地土。

鳌拜以为苏纳海、朱昌祚“与苏克萨哈系一体之人”。若先“灭戳”他俩,坏去苏一手一足,然后向苏开刀,事必有成。

自换地议起,康熙静默观察事态进程,心里已明白苏纳海、朱昌祚阻止推行拨换令的真实意图,特召四辅臣赐坐问询。鳌拜坚奏苏纳海应置重典,索尼、遏必隆附和。苏克萨哈深知鳌拜矛头实指自己,故一言不发。康熙最终“未允所请”。

但鳌拜矫诏将苏纳海、朱昌祚等三人“俱著即处绞,其家产籍没”。与此同时,拨换令也贯彻执行了。

索尼去世后,鳌拜实际上已成首席辅臣,遏必隆对他亦步亦趋。苏克萨哈的处境更加难堪,加之“身体有病,不能行走”,因此康熙亲政后,即请“往守先皇帝陵寝”,试图以此方式迫使鳌拜、遏必隆同样辞去辅臣。

持续六七年之久的辅臣内部争斗,至此进入了白刃化阶段。鳌拜挟持“议政王、贝勒、大臣”,罗织苏克萨哈二十四条罪状,并不顾康熙帝的反对,将苏克萨哈及其子孙全部处死,家产悉数籍没。

事后,康熙帝回忆道,“鳌拜等人为此事一连七日强奏,朕全力拒辞,仍不能说服之”,鳌拜甚至“攘臂上前”争辫。“伊等俱不将朕放在眼中”。

从此,鳌拜权势愈益膨胀,气焰更加嚣张。朝廷文武官员多出鳌拜门下,“一切政事,先于私家议定,然后施行”。

1669年(康熙八年),十六岁的玄烨事先经过精心策划,一举擒拿鳌拜下狱,遏必隆也被革职锁拿。

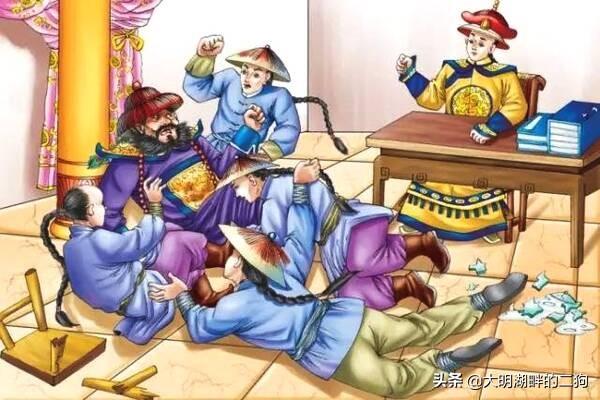

《鹿鼎记》中“计擒鳌拜”

玄烨亲审鳌拜。鳌承认情罪俱实,却突然当面袒露当年为救皇太极而留下的累累伤痕,企求康熙帝免其一死。玄烨不由顿生怜悯之情,批示道:“鳌拜理应依议处死,但念效力年久,虽结党作恶,朕不忍加诛,著革职,籍没拘禁。”死刑改为终身监禁,最后死于狱中。其子那摩佛亦免死。

努尔哈赤“指其所爱或所重”的子侄分别担任八旗旗主,“而其余子弟固皆待八固山(即八旗)收恤之,特由各固山自优其所亲;非其所亲,则属旗下为属人而已。”(孟森《清史讲义》)

故各旗的旗务管理实为旗主一家的家务管理。

八旗,无论满洲、蒙古或汉军,均由固山额真管理。1660年(顺治十七年)固山额真一律改称汉名“都统”。秩为正一品(后改为从一品),“分掌各该旗之户籍、田宅、教养、营制、兵械以及选官序爵、操练等军务。”

各旗均设都统一人,副都统二人。都统为八旗之行政官员,不再臣属于旗主。于是,八旗旗务尽属都统管辖。

1723年(雍正元年),设八旗都统衙门,由上述各旗都统24人、副都统48人组成,掌八旗的旗务。

康熙末年就屡以皇子办理旗务,即不通过该旗旗主而管理旗务,其职权相当于都统,但不归旗主统辖。

从此往后,各旗正式成为政府下属的一个衙门,非各是为政的一个国家。各旗之人皆由皇帝随意指封,不再通过旗主。旗臣,原隶属于旗主,惟旗主之命是遵,视各忠其主为祖训;今为朝廷之臣仆也。

上三旗的旗务则由内务府管理。该机构始设于顺治初年,1661年(顺治十八年)遂为定制。

内务府分别由上三旗所属包衣组成。其总管,原称包衣昂邦,后改称内务府大臣。凡皇帝家的衣、食、住、行等各项事务,都由内务府包衣承办。

包衣,原为官庄中世代充当奴仆的壮丁。官庄则是旗地中皇帝的私产。包衣,实为皇帝的家奴。包衣昂邦,不过是皇家总管。至称内务府大臣,其名义已化家为国了。

下五旗也设包衣佐领掌管旗务,亦化家为国,不再是一家独擅之武力。“虽裁之以法制,尚待世宗之朝(即雍正朝),而顺(治)康(熙)以来,以渐蜕化,直至乾隆末为止。”(孟森《清史讲义》)此其一大变化。

其二是兵制的变化。八旗初建时兵民合一。皇太极说,“我国出则为兵,入则为民。耕战二事,未尝偏废。”

八旗兵本系满族子弟兵,世代生长在白山黑水一带,擅长骑射,作战剽悍,与当年金人与蒙古人并无二致。八旗兵法森严,遇敌各自为战,有进无退,故能无往不克。

八旗兵是世袭职业军人。男子年满十五岁为正身壮丁,每三丁抽一为兵,“正丁”世袭军职。

八旗兵以骑兵为主。在逐鹿中原一统南北的战斗中,八旗骑兵冲锋陷阵,具有很强的战斗力,是清军的主力。

入关以后,清廷建立了八旗常备兵制,八旗兵从而成了常备职业兵。八旗兵,无论满洲、蒙古或汉军,皆以营为编制单位,由都统或副都统率领,用于驻防或征战。

八旗子弟的服装及旗帜

在统一全国的战争中,以骑兵为主的八骑兵不利于在江南作战,以步兵为主的绿营兵因而渐成清朝正规军主力。

绿营是清廷参照明军旧制,将收编的明朝降军与新募汉军改编而成的地方军队。以绿旗为标帜,故称绿营,亦称绿旗。

全国绿营兵额总数时有增减。咸丰(1851-1861年)以前大约有六十万左右,为八旗兵三、四倍。

清代前期,尤其是在康熙初平定“三藩之乱”与乾隆中叶以前的历次征战中,绿营兵起到了主力军的作用。

绿营兵的主要任务是镇戍,其编制按镇戍需要而定:“按道里之远近,计水陆之缓冲,因地设官,因官设兵,既联犄角之声援,复资守御之策应。”

清廷将全国18个省分为11个军区。区的最高军政长官是总督。每个军区管辖一至三省。省的最高长官为提督或兼领提督的巡抚。总督与巡抚不是武官,不能直接统率绿营兵作战。

省下分若干镇,镇下分若干协,协下设营。营是绿营最基本的编制单位。

清廷在绿营中采取了一系列防范措施,以防止汉人拥兵自重、割据一方:一是以文制武,绿营各级统兵官均归地方最高文官统辖或节制;二是互相分权、相互牵制,以防兵权过于集中。如总督有权节制巡抚、提督、总兵,提督与部分巡抚也可节制总兵以下的各级武官,从而分散了总督掌握的权力;三是兵皆土著、将则调补。兵籍与军饷的发放统归兵部,将不得私兵,兵不为将有。

对地方将领的制约,随着乡勇的出现开始有所松动,“将不得私兵”的局面也渐有改观。

乡勇是清朝用兵时临时招募的辅助部队。源于清代前期的乡兵。清廷使用乡兵始于1730年镇压西南乌蒙部落时。乾隆末年,鉴于八旗兵已不堪作战,绿营兵又暮气日深,福康安在镇压台湾林爽文起义时不得不招募当地“义勇”,与官兵并用。以后镇压湘黔苗民起义及川楚白莲教起义时,朝廷除了命地方举办团练之外,还招募乡勇,官给口粮,在绿营之外别自成营,随军战守,时称“勇营”。从此相沿成习。但咸丰以前,勇营数额多寡不定,武器良窳不一,未曾创建营制。有事招募,事后即予裁撤,充其量是一种临时性的非正规部队。

太平军起义后,曾国藩在乡勇的基础上创建营哨之制,在湖南编练了一支有独特制度的武装力量,称为湘勇,通称湘军。曾门生李鸿章仿照湘军,在安徽组建了淮军。随后其他各省也相继招募乡勇,依照湘军营制营规编练部队,使乡勇代替绿营成为镇压太平军、捻军的主力。

绿营虽为乡勇替代,却犹存一优势,“官皆选补,兵皆土著”,遣将调发,权操兵部,是国家的统一的正规部队,而乡勇原系私人招募的非正规军,“将卒亲睦,各护其长。其将死,其军散;其将存,其军完”。故指挥训练都灵活自如,“能用人之死力”。但士兵只知道直接的上级长官,不知有最高统帅,更不知道有国家。这样的军队难免成为私人的工具。

曾国藩领军注重乡土观念,但只是为了同心协力,绝非植党营私。湘军攻陷天京后,即依例解散湘军,只命李鸿章留淮军以平捻。李亦重视部属乡里,却精心培植自己的势力。淮军组建时,曾派三营湘军改归淮军编制,以资观摩。不料后来国藩尚不能指挥,而不得不请鸿章出来帮忙:“区区微忱,非强贤昆仲以所难,实见捻匪非淮勇不能灭,淮勇非君家不能督率”。可见李鸿章自始就视淮军为一己势力,与湘军别立门户。李的所作所为与国藩的“扩然大公”恰成鲜明之对照。湘军虽是私人军队的滥觞,而淮军方才构成私人军队的形态。而后袁世凯以淮军子弟,传其衣钵,摇身变为北洋军阀,把私人军队的弊端推向极致,祸国殃民为害尤烈。

曾国藩的湘军

其三是旗民的变化。八旗初建时,兵民合一。入关前,八旗兵丁平时从事生产,战时从征,军械粮食自给,并不发放兵饷。入关后才建立兵饷制度。清朝统治全国后,旗民兵饷的主要形式为坐粮,包括钱、粮两部分。从征时发给部分行粮。兵饷数额按兵种不同有所差别,且时有增加。

清兵入关后,旗民大量涌入北京及其附近地区。为了安置八旗官兵及闲散旗民的生活,清廷先后三次大规模圈占土地。八旗官兵共分得旗地约233万晌(一晌约六亩)。每个兵丁的份地为五晌,终清一代无有大的变化。

入关之初,旗民人数较少,为官作官,当兵吃粮,又有旗地可种,生计自然不成问题。康熙中期以后,八旗人口迅速增加。据统计,八旗满洲男丁,1648年为55330丁,1721年增至154117丁。七十余年增加两倍。1745年(乾隆十年)仅北京八旗“丁口蕃昌,视顺治时盖一衍为十”。而官职缺额与兵额却有限量,旗地也没有增加,朝廷又不允许旗民另谋出路,部分旗民的生计便成了问题。

部分生计无忧的旗民,因长期脱离生产,追求奢华生活日趋腐化,逐渐丧失原有的尚武精神。

雍正以藩王入继大统,身居宫外藩邸四十年,“于群情利弊事理得失无不周知”,即位不久便召八旗大臣称:“八旗满洲为我朝根本”,要逐一解决危及清朝根基的八旗生计问题。

1724年雍正帝训斥八旗官民说,“尔等家世武功,业在骑射,近多慕为文职,渐至武备废弛;而由文途进身者,又只侥幸成名,不能苦心向学,玩日幆时,迄无所就;平居积习,尤以奢侈相尚,居室用器,衣服饮馔,无不备极纷华,争夸靡丽,甚且沉湎梨园,遨游博肆,不念从前积累之维艰,不顾向后日用之难继,任意靡费,取快目前,彼此效尤,其害莫甚。”

次年雍正帝在陪都盛京(今沈阳),亲见旗人以“演戏、饮酒为事”,以致城中酒肆多的不得了。而北京城内旗人则以酗酒、赌博、赴园馆、斗鸡、鹑、蟋蟀为事。

雍正帝还知道,“多有以口腹之故而鬻卖房产者,即如每饭必欲食酒,将一月所得钱粮,不过多食肉数次,即罄尽矣。又将每季米石,不思存储备用,违背禁令,以贱价尽行粜卖。”(《清世宗实录》卷56)

有鉴于此,雍正帝采取种种措施,试图从根本上解决旗民的生计问题:一是告诫旗民“量入为出,谋百年之生计”,不许酗酒、斗鸡,婚丧仪制崇尚节俭,限制生活糜费,稽查禄米买卖;二是实行优恤政策,发内帑银,作为八旗官兵婚嫁丧葬的费用,包括一次性临时补助;三是适当增加兵额,扩大食饷面,在旗民中选拔养育兵,给以钱粮。到清末养育兵近三万;四是动支内库银,将典当或出卖的旗地按原价赎回,留在旗内,限原业主一年之内取赎,过限不赎,准本旗及别旗人照原价购买;五是兴办屯垦,选择没有产业的旗丁前往耕种。

总之,雍正帝处心积虑劝诫旗民开源节流,通过发展生产增加收入,但种种努力收效甚微,旗人的生计问题犹存,腐化趋势亦未改。

乾隆继位后同样致力于解决八旗的生计问题,不敢掉以轻心。即位不久,乾隆训斥旗民说:“八旗为国家根本……迨承平日久,渐即侈靡,且生齿日繁,不务本计,但知坐耗财术,罔思节俭。如服官外省,奉差收税,即不守本分,恣意花销,亏竭国币,及至干犯法纪,身罹罪戾,又复贻累亲戚,波及朋侪,牵连困顿。而兵丁闲散人等,惟知鲜衣美食,荡费赀财,相习成风,全不知悔。”(《乾隆实录》卷72)

训诫的对象扩大到“服官外省”者。

解决八旗生计问题的对策也有所发展:一是从内帑库银中拨款,交给北京与盛京内务府,再分拨给八旗都统或各省衙门用以经营赢利。利银用于内务府及各旗官府的福利开支。也有一部分“生息银两”直接借贷给旗人,并屡次降低利息;二是赏赐银两,如1743年“念本年米价昂贵,又值年终诸物皆贵”,乾隆帝“加恩八旗各赏1万两,分与满洲5千两、蒙古2千两,汉军3千两”。又“令查明实在贫苦之人……各赏二三两”;三是拨给土地,移驻屯垦,如1741年决定将在京1千旗人移驻齐齐哈尔东南屯垦;四是回赎旗地,朝廷分给的旗地明令禁止买卖,对典押出去的旗地,由官府出资予以赎回;五是出旗为民,1739年乾隆帝发布命令允许八旗家奴入民籍。1742年又准许汉军旗人“出旗为民”,脱离旗籍另住。1756年全面实施“八旗别载册籍之人”(原系开户家奴)出旗为民的政策。这项政策不仅有助于解决开户家奴的生计问题,而且推动了八旗庄园制度的瓦解进程。

总的看,前四项措施惠及中上层旗人,第五项措施则有利于解放生产力。但上述种种措施都治标不治本,从而都难以挽回八旗制度不可逆转的颓势。这是问题的一个方面。

另一方面是,广泛设立不同级别的官学,重视对旗人子弟的教育。

第一级也是最高级的官学为宗学,专为宗室子弟而设,培育塔克世本支后裔。塔克世是努尔哈赤生父,追尊显祖。努尔哈赤乃塔克世嫡长子。这里所说的宗室特指与努尔哈赤同一父系的宗族,俗称“黄带子”。

宗学分左右两翼,宗室子弟年在十八岁以下者皆得入学,分习清书(满文)、汉书,兼习骑射,学兼文武以示不忘本。

第二级官学称觉罗学,专门培育塔克世旁支后裔,即爱新觉罗氏子弟。觉罗其实也属宗室,不过清代特意加以区别而已。旁支指宗室中不属于嫡系的支派。觉罗俗称“红带子”。觉罗学也属于宗学,只是生源比宗学广,扩展到了整个爱新觉罗氏。

觉罗学的规制与宗学略同,“八旗觉罗内,自八岁以上、十八岁以下子弟,俱令入学。觉罗内有行为妄乱者,亦行拘训,不得外出。”有的地方因而把宗学与觉罗学合二为一。

宗学与觉罗学均归宗人府管辖。宗人府掌皇族属籍之事,在朝廷地位显赫。顺治朝初设宗学时帝谕宗人府道:“朕思习汉书、入汉俗,渐忘我满洲旧制”,“著永停其学习汉字诸书”。学生只要通过翻译阅读“各项汉书”就可以了。这种想法当然是行不通的。雍正朝的宗学是左右两翼各立一满学、一汉学,在学子弟,或习汉书,或习清书,“随其志愿,分别教授”。

第三级官学是京师八旗官学,一设在景山,称景山官学,一设于咸安宫,称咸安官学。前者选内府上三旗佐领管领下幼童入学,分“清书”、“汉书”各三房,置满汉教习;后者也选上三旗子弟入学,亦选下五旗俊秀子弟入学,而以居咸安宫的翰林官教之。

两者均归内务府管辖。内务府掌宫廷内府事务,是皇室的总管家。学生三年肄业期满,考列一等用笔帖式,二等用库使库守。

第四级官学为地方八旗官学,培育各省八旗子弟,隶属国子监。

宗学始设于1652年,1673年康熙帝下令撤销宗学,“宗室子弟各就本府读书”。1724年雍正帝复行设立,旨在“笃厚宗亲,殷勤教育”。他以为“治天下惟以用人为本,其余皆支叶事耳”。

清廷设各级官学,培育八旗子弟,归根结蒂出于“保邦致治”的需要。兴学育才乃国家根本。立国非人无由,人才出于教育,此古今中外不易之理。不过,清代中叶以后,各级官学渐趋衰落,

“贵胄学堂学生,类皆王公、贝勒、宗室子弟,故其膳极丰厚精美。人设一席,日需库平银七八两。稍不遂意,即遭呵叱,甚且飞盆掷碗焉。总办、教习皆为学生之奴隶,呼往喝来,唯命是听。学生每日到堂,须由教习遣人往请”。(《清朝野史大观》卷二)

有清一代最大的失误莫过于教育人才上的失误。清廷出于狭隘的民族私利,把有限的教育资源投入只占人口百分之一的特权阶层—八旗子弟身上,竭力维护旗人在教育上的特权地位。满汉两族在教育资源占有上的不平等待遇,从根本上激化了两族间的矛盾。

满清人主中原二百多年来,始终以异族征服者自居,处处不以平等态度待汉族,致使满汉畛域不但不归于泯合,反而愈益扩大。积怨愈深,反抗尤烈,以致到了汉满不两立的地步。用抗清义士陆皓东的供词来说,“要知今日非废灭满清绝不足以光复汉族,非诛除汉奸又不足以废灭满清。”满清统治者实行的民族歧视政策,也使统治集团内部矛盾,特别是中央与地方的矛盾更趋激化。

对入主中原的北方民族来说,教育人才上的失误是致命性的失误。

,