阿房宫自从出现以来,就被作为一座无与伦比的大型宫殿进行建设,自从秦亡以后,更是被作为奢华恢宏的帝国象征。根据史籍所记,阿房宫的规划、建设以及基本形象已经广为人知,而且被历代政客与文人所接受,向来备受关注。近些年来,随着现代考古成果的发布和解读,围绕阿房宫的话题和声音不仅未曾消减,反而争论日甚。为此,有必要梳理秦亡以后关于阿房宫的历史记录,以利于下一阶段的学术判断。

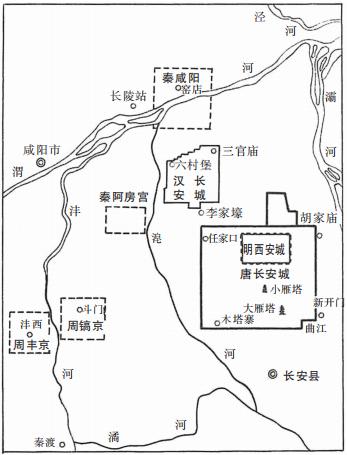

秦阿房宫与周秦汉唐都城位置示意图

起宫阿房

众所周知,秦咸阳城建设是因商鞅执政而起,属于变法强国的重大举措之一。秦孝公十二年(前350年),在渭河以北选址营建冀阙宫廷,并将秦国都城由栎阳(位在今西安阎良区武屯)迁都于此,名为咸阳。然而,孝公之后,秦惠文王因为“初都咸阳,取岐雍巨材,新作宫室。南临渭,北逾泾,至于离宫三百。复起阿房,未成而亡”。这是阿房起宫最早的文献记录,表明阿房宫始建于秦惠文王时期,至死并未建成。经过秦武王、秦昭王、秦孝文王、秦庄襄王直至秦始皇帝,延续了秦惠文王在渭河南北建设咸阳都城的工程,形成了渭北渭南两大区系的宫殿建筑。

《史记》载:秦始皇三十五年(前212年),“始皇以为咸阳人多,先王之宫廷小,乃营作朝宫渭南上林苑中;先作前殿阿房;东西五百步,南北五十丈,上可以坐万人,下可以建五丈旗。周驰为阁道,自殿下直抵南山。表南山之巅以为阙。为复道,自阿房渡渭,属之咸阳,以象天极阁道绝汉抵营室也。阿房宫未成,成,欲更择令名名之。作宫阿房,故天下谓之阿房宫……二世元年,复作阿房宫。”

《汉书·贾山传》云:秦“又为阿房之殿,殿高数十仞,东西五里,南北千步,从车罗骑,四马骛驰,旌旗不挠,为宫室之丽至于此,使其后世曾不得聚庐而讬处焉。”其他如《关中记》《三辅旧事》《三辅黄图》均有关于阿房宫如何宏阔的描述,其中《三辅黄图》有云:朝宫“庭中可受十万人,车行酒,骑行炙,千人唱,万人和。收天下兵聚之咸阳,销以为钟鐻[jù],高三丈。钟小者皆千石也。”又曰∶“销锋镝以为金人十二,以弱天下之人,立于宫门。坐高三丈,铭其后曰,‘皇帝二十六年,初兼天下,改诸侯为郡县,一法律,同度量。大人来见临洮,其大五丈,足迹六尺。’铭李斯篆,蒙恬书。”又曰∶“阿房宫亦曰阿城,惠文王造,宫未成而亡,始皇广其宫。规恢三百馀里。离宫别馆,弥山跨谷,辇道相属,阁道通骊山八十馀里。表南山之巅以为阙,络樊川以为池。作阿房前殿,东西五十步,南北五十丈,上可坐万人,下建五丈旗。”

《史记》是司马迁在汉武帝太初元年(前104年)着手编写的,征和二年(前91年)基本完成。从《史记》成书的时间算起,距秦始皇兴建阿房宫只有121年,其中所记是最早的史料,比较其他各书要更加可靠一些。

造作阿城

阿城何时所造,虽然没有明确记载,但是,除了上述《三辅黄图》所记“阿房宫亦曰阿城”外,早在《汉书·东方朔传》中就有记,汉武帝建元三年(前138年),“举籍阿城以南,盩厔(周至)以东,宜春以西……以为上林苑,属之南山。”可见,最晚在汉朝时期已经有阿城的存在了。

秦汉以后关于阿城的记录

《魏书·高祖纪下》载∶二十一年夏四月戊寅,高祖“幸未央殿、阿房宫,遂幸昆明池”。《晋书·刘曜载纪》载∶前赵光初三年(320年),赵主刘曜因长水校尉尹车谋反,“曜乃诛车,囚库彭等五十馀人于阿房,将杀之。”《长安志》引《十六国春秋》云∶“苻坚建元二十年(384年),慕容冲据阿城。初,民谣曰,‘凤凰、凤凰,上阿房。’坚以凤凰非梧桐不栖,非竹实不食,乃植梧桐数千株于阿城,以待凤凰之至。冲小字凤凰,终为坚贼。”

《晋书·苻坚》载∶“慕容冲僭称尊号于阿房,改年更始。坚与冲战,各有胜负……坚寻败冲于城西,追奔至于阿城。”史载北朝时期,阿城曾经是一座重要的佛教寺院,到了隋朝末年,李世民初从太原入关也曾屯兵阿城。说明此时的阿城并非废墟,而是有一定的实体建筑存在。

宋人宋敏求《长安志》卷第十二载∶“秦阿房一名阿城。在长安县西二十里。西、北、(东)三面有墙,南面无墙。周五里一百四十步,崇八尺,上阔四尺五寸,下阔一丈五尺。今悉为民田。”可见阿城本就是一处重要的历史遗迹,古人以之为阿房故址。

元李好文的《长安志图》卷中载:“秦瓦,御史宋宜之尝于阿房故基得一古瓦,长二尺许,高广六七寸,正方,渐杀如斧形,宛然若屋状。坚厚如白石,隐隐遍作绳痕,其相接处亦有笋,距如今瓦但朴素耳。长安古迹,此类甚多,但不得尽见也。”阿房宫考古队刘瑞认为,宋宜之所获秦瓦正与今秦汉遗址中常见的绳纹瓦相同,而“其相接处亦有笋”的特征则与今天所讲秦瓦制作中“泥条盘筑”的特征明显一致,为秦瓦中时代较早者的特点。

,