小阔爱们,周一好呀!

看到《蒙娜丽莎》原画被抹奶油事件,我血压一下就上来了。

当地时间5月29日,一名年轻男子伪装成坐轮椅的老妇人进入法国卢浮宫,悄悄靠近《蒙娜丽莎》,忽然起身向这幅世界名画扔蛋糕。画中蒙娜丽莎女士的胸部和双臂,几乎被白色奶油覆盖。所幸画作有防弹玻璃保护,未被毁坏。

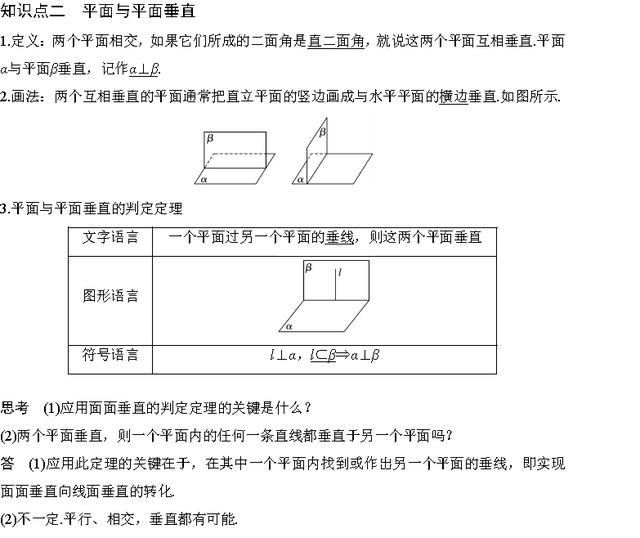

被保安制伏后,他仍高声呼喊:“有些人正试图摧毁地球,想想地球!这就是我这样做的原因。”

大无语!《蒙娜丽莎》是文艺复兴时期的画作、卢浮宫的镇宫之宝。它不只是一幅画,而是如圣女贞德像一样,是法国精神与文化象征。无论哪国文化,都该被尊重。再者,环保议题跟《蒙娜丽莎》有啥关联,达·芬奇又不是反环保人士。

为了坚持一种信念,而毁掉另一种信念,是最反智、最被唾弃的做法,用互联网黑话形容,就是“无能狂怒”。

实际上,这不是《蒙娜丽莎》第一次出事。

1956年,一名游客向《蒙娜丽莎》泼硫酸。当时画作还没有用玻璃保护,画中蒙娜丽莎女士的左手关节处的油彩脱落,修复后仍有明显的白色印记;1974年,《蒙娜丽莎》受邀在日本东京国立博物馆展出。一位参观者因不满博物馆制定的残疾人条例,朝画作泼红色颜料;2009年,一位游客朝《蒙娜丽莎》扔水杯。

看完蒙娜丽莎女士经历,只能长叹一声:艺术与文学作品一样,不可复制,没了就没了。你可以不爱,但别出来作怪。

更令人痛心的是,百年以来,还有其它世界名画被恶意破坏。

油画《夜巡》,出自荷兰历史上最伟大的画家伦勃朗(Rembrandt Harmenszoon van Rijn)之手,也是他最受争议的作品。

争议点在构图。17世纪中期,16名射手队成员向伦勃朗订购一幅集体肖像画,意在记录自己的容貌。那个时期,集体肖像画都是一群人“排排坐”,但伦勃朗觉得不行,这样的构图毫无艺术性。

《夜巡》成品中,人物站位错落有致、光影对比强烈、人物神情生动,如舞台剧一样美妙。为了给全是男性的画作增添一丝柔和之美,伦勃朗还自行创作了一位女性。

《夜巡》

但这样的构图,意味着有人站C位,有人被湮没在最后方。射手队成员们不乐意了:每个人付的钱都一样,凭什么我只露半张脸?还有,为什么会出现一个不认识的女孩?

《夜巡》被退货,也给伦勃朗带来业务上的损失。圈内圈外的人都认为他是一个“违背雇主意愿的叛逆人士”,从而不敢请他画画。

去世前,伦勃朗讲出了不肯改画的原因:“艺术家的天职是创造美的形象,而不是计算有多少个头颅。”

《夜巡》在今天被奉为神作,正因为它坚持输出美、勇于打破循规蹈矩的构图“法则”——某种程度上,也打破了顽固的社会法则。

伦勃朗的精神,却被一个精神病患者狠狠“羞辱”了。1975年,一名男子用刀在《夜巡》上划出了锯齿形的划痕,这些划痕至今仍留在画上。男子后来被查明有精神疾病,并自尽而亡。

毕加索的画作《格尔尼卡》,以1937年法西斯纳粹轰炸西班牙城镇格尔尼卡、无差别攻击平民百姓为背景。画中人物,有抱着孩子痛哭的母亲,也有断掉了一条手臂仍紧紧握着剑的士兵。

《格尔尼卡》

《格尔尼卡》的主题很清晰——反战。但在1974年,一个人用喷漆在《格尔尼卡》上喷了几个红色大字。他表示,想借此抗议时任美国总统尼克松赦免威廉·凯利一事。威廉·凯利是1969年美军屠杀越南美莱村的指挥者之一。

这位喷漆者,显然也是一位反战人士,但为获得社会关注,拿另一个反战作品做文章,这是何等讽刺。

艺术是精神结晶,是无价的,也是无辜的。它不该成为任何信仰或观念的牺牲者。

,