今年中秋节前三天是白露,它是壬寅虎年当中反映气候变化最明显的一个节气之一,昭示着酷暑减退,天气微凉。千百年来,白露在厚重的中华文化中承担着预知农事、抒发情怀、展现意境的作用。最为人熟知的如“蒹葭苍苍、白露为霜”“露从今夜白,月是故乡明”“白露一半田,齐白露,摘瓜挽小豆,白露耕宿麦;七月白露麦种早,八月白露麦种迟”等雅韵佳句。

“蒹葭白露”意境影响深远。“苍、霜、方、长、央”属阳部韵,标志着古体诗已趋于成熟。“白露为霜”传达出节序已是深秋,而天才破晓,因芦苇叶片上还存留着夜间露水凝成的霜花。开“自然环境衬托意境表达心境”艺术先河,之后探索人生深刻体验的作品常在后代得到持续回应,“蒹葭之思”“蒹葭伊人”也成为旧体书信中怀人的暖语。曹植《洛神赋》、白居易《长恨歌》、李商隐《无题》诗更是对《秦风·蒹葭》表现主题的回应,堪称运营经典的奥运场馆鸟巢水立方也追溯着博大的东方文化记忆。

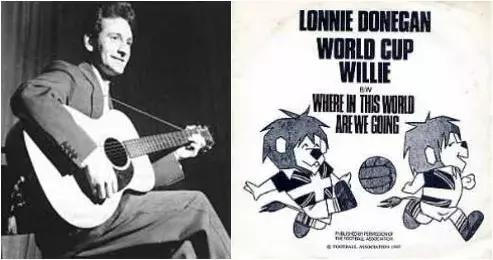

海报设计:蔡畅(荆楚网)

“月是故乡明”抒情质朴真挚。东周时秦地大致相当于今陕西大部及甘肃东部。“迫近戎狄”的环境迫使秦人“修习战备,高尚气力”,随之情感也略显激昂粗豪。保存在《秦风》里的十首诗多写征战猎伐、痛悼讽劝之事,似《蒹葭》《晨风》这种凄婉缠绵的情致,兼有郑卫之音风格,弥足珍贵。这种艺术风格经诗圣杜甫传承发扬更显宏达,乾元二年(759年)秋杜甫在秦州作《月夜忆舍弟》,展现战乱中的优思,是思想感情的真实记录,表现手法上匠心独运,尽显大家本色。苏轼《水调歌头·明月几时有》更是直抒胸臆,追问“明月几时有?把酒问青天”,希冀“但愿人长久 千里共婵娟”,用“共情”的笔触表现出思念亲人的质朴真挚情感。有别于朱自清荷塘月色,“北大三老”之一季羡林在《月是故乡明》中讲述儿时家乡“苇坑映月”美景,离乡后所见之月逊色于家乡之月,借“月亮”来抒发离乡后对家乡的思念之情。

“八月白露麦种迟”重农之情跃然纸上。古人从“鸿雁来、玄鸟归、群鸟养羞”物候变化中窥探白露时节,熟知候鸟在四季更迭、万物消长中顺势生长的规律,感受着生命轮回的可贵与平静。晚清名士祁隽藻与寿阳乡农闲谈耕作,著成《马首农言》一书,“白露一半田,齐白露,摘瓜挽小豆,白露耕宿麦;七月白露麦种早,八月白露麦种迟”用农谚的口吻,提醒耕者不违农时、不误农事。以小米为主要秋作物的八百里秦川,述说着“白露白茫茫,谷子满田黄”的丰收喜悦。对庄稼人来说,白露时节,谷物饱满、稻穗压枝,大地迎来一片金黄,农民朋友“五谷丰登”期许与广大士子“国泰民安”愿景在那一刻画上了最大最美同心圆。

稿源:荆楚网

作者:张志克(襄阳宜城)

责编:詹蔷

,