《七律·长征》是六年级语文上册部编教材第二单元第五课。

《七律.长征》是毛泽东在红军长征胜利前夕写下的一首旧体诗, 为七言律诗。其中既有高度的概括,又有典型生动的事例;既写了闻所未闻的险山恶水,又写了惊天动地的伟大战斗。

诗歌首联“红军不怕远征难,万水千山只等闲”以直白的语言、豪迈的语势,总领全诗,开门见山赞美了红军不畏艰难险阻、勇往直前的英雄气概。其中,“不怕”二字铿锵有力,以坚定的语气表现出红军面对长征中的千难万险,毫不畏惧,勇敢顽强。“万水千山”一词高度概括了长征途中遇到的险山恶水和一切艰难险阻。“等闲”二字为“平常”之意,由此可以看出作者将困难轻轻一描,与“不怕”形成呼应,“不怕”和“只等闲”是从两个不同角度来塑造红军战士那种蔑视敌人,藐视困难,表现出红军顶天立地的高大英雄形象及革命的乐观主义精神。

颔联“五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸”。诗人先用“逶迤”“磅礴”呈现出道路弯曲而长,山脉广大无边际,突出山势险峻,又用“细浪”“泥丸"的细小与前者形成对比,把起伏绵延的五岭山脉比作翻腾着的细小的波浪,把高大的乌蒙山脉比作脚下滚动的小泥球。想象奇特,夸张至极,是把藐视困难的思想具体化、形象化,以此衬托出红军征服高山,不畏艰难的高大形象。而“腾”与“走”这种动态化的描写,想象绝妙,境界宽广,显示出红军战士藐视一切困难的态度 。

颈联“金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒”。“云崖”是指高耸人云的山崖,“云崖暖’是诗人在江畔流露出胜利的欢悦;而“铁索寒”仅用三字便使英勇激烈的场面栩栩如生。这两句写出了红军对水的征服。这一“暖”一“寒”, 既呈现了客观现实,又写出了主观感受,形成了鲜明的对比,既表达出红军渡过金沙江后的喜悦,又表现出夺取泸定桥的惊心动魄,足见红军的神勇无比。此联对仗工整,以环境和事物寄寓无限感慨,极具气势。

尾联“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜”写了长征的最后阶段。“更喜”承接红军过五岭、越乌蒙、渡金沙、 抢大渡,从敌人的重围中杀出一条血路, 自然令人欣喜。而现在,红军尽管翻越的是“千里雪”的岷山,但望着风雪交加的道路,想着胜利在望,也不由得“高”从心生。最后,以“开颜”收篇,写出了红军胜利大会师的喜悦之态,预示了长征的最后胜利。

纵观全诗,气势磅礡,气魄宏伟,笔力雄健,对仗工整,用词精当,仅用56个字,就把长征写得惊心动魄,有声有色,显示出诗人的豪迈之气。

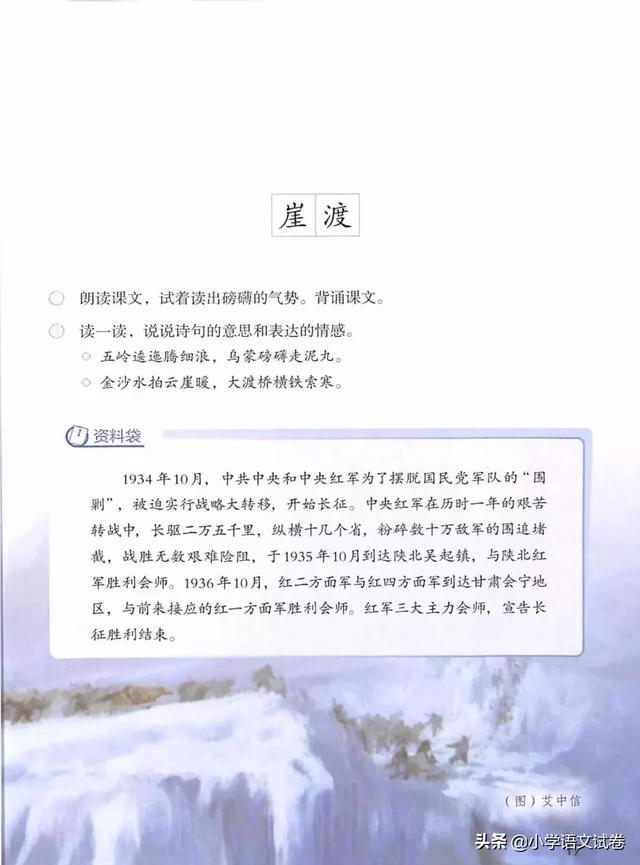

课文的插图是艾中信绘制的油画《红军过雪山》。整幅画如严峻的史诗一般展开, 在雪山中,红军战士相互搀扶,坚强行进,表现了“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜”的场面。雪原高寒苍凉,更衬托出红军战士不屈不挠的意志。上部以毛泽东手书《七律,长征》铺底,毛泽东运笔峻拔,气势磅礴,生动地衬托了诗句中表现的战斗豪情和革命乐观主义精神。

(来自教师教学用书,如有侵权,请联系删除)

,