文丨紫晶喵薄荷@bigfun社区

前言

雀姬终于来了。

说起笔者所在的各个游戏群内近日的话题流向,除了作为群主题的游戏外,无一例外都看到了麻将的影子。

实话说来,笔者对于麻将真的一窍不通,但耐不住各方源源而来的话题与推荐,于是便顺着民心去了解了一下近期话题度很高的雀魂与雀姬,还以此为契机补了一下天麻(〜 ̄△ ̄)〜。

结果而言还是令我感慨良多的,其中最值得一说的,还是这两款游戏或许真的生而逢时,尤其是雀姬,生于移动平台的她更是值得期待。

既然是雀姬相关的杂谈,那就不妨以这款手游为基点往宽泛了讲吧,下文不乏笔者个人的观点,也请持不同看法的朋友们不要太过介意(。・ω・。)

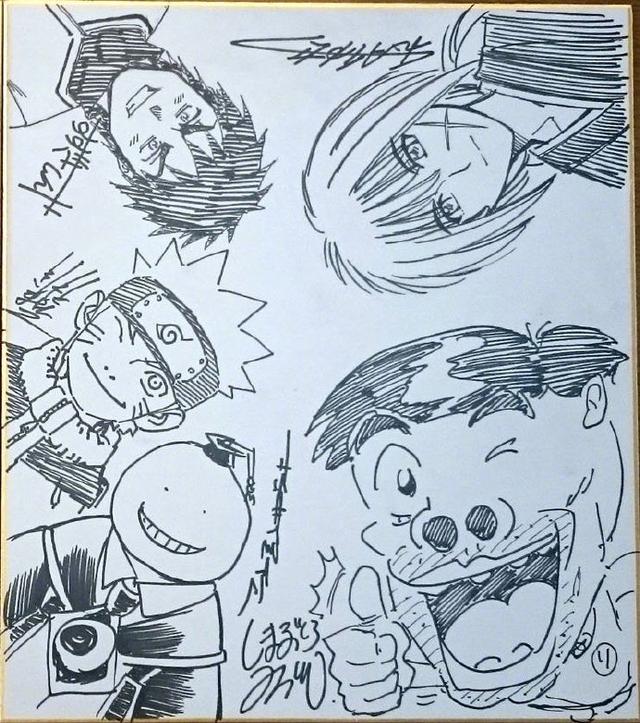

(图片素材来源于网络)

起源

谈及雀姬的生而逢时,就不得不先谈谈麻将的起源,这项源自中国的博弈游戏,目前已经遍及全世界,但文化的外传往往伴随着本土化的质变,这种质变又以起源地的影响力大小决定质变的程度。

那么作为麻将起源的中国,对于麻将本身有多大的影响力呢?

相信对于国外的麻将文化有所触及,或者干脆是观赏过《天才麻将少女》的各位,大概会发现类似hu-ed(和了)、吃、碰等等中国麻将的习语都原封不动的出现在了其他国度的麻将桌上,就连这样口语化的内容都被原封不动地仿习了过去,可见中华文化对于麻将而言的影响力何其巨大。

发展

麻将文化的传播范围如此之广,那么作为其本土发源地的中国,麻将文化在近年来的发展又如何呢?

这里就笔者观察而言,九五后一批的青年人中,或许也许只有少部分且成小团体的人群可以说是十分了解麻将,而绝大部分对其或许有所耳闻、对规则稍有了解,但却几乎不会把麻将作为日常生活中的主要娱乐项目,这一现象越是接近中心城市就越明显。

原因自然不必多提,最主要的一点就在于人们对于麻将的定位各有不同,有长期倾心于此的热衷者主张麻将的本质是娱乐,也有享受博弈过程的头脑派主张麻将的本质是竞技,于此众说纷纭的局势下,麻将却最终与一个不太适宜于青年人的概念挂钩了起来——博彩。

实际上,博彩本身并不存在任何的恶性,甚至可以说资本性质竞技运动的关键组成部分,任何带有博弈色彩的运动都会衍生出不同形态的博彩行为,其不仅会为竞技项目本身增添含金量,也能从生理与心理上调动观众的观感。

但一旦博彩这一行为普泛化、低龄化,问题也就出现了,无自控能力的未成年人乃至自控能力差的青年人、成年人有时会因为一时冲动或缺少衡量而在博彩过程中损失大量财产,其中甚至涉及他人财产,对于一项遍布巨大社会体系基层的娱乐项目而言,麻将引发的博彩行为所潜在的风险实在是过大于其娱乐性了。

于是在国家的倡导与家长的担忧下,九五后一批的青年人往往自幼就受及“远离黄赌毒”的正确引导,但在仍然频发的恶性借贷事件之后,黄赌毒的危害越发深入人心,作为七零、八零后的主流娱乐之一的麻将也被他们作为“赌”字代表,亲自列为了子女们禁止涉及的禁区。

本质

在人们纷纷强调麻将的博彩意味时,许多人却早已经被迫忽视了麻将的本质——它实际上仍只是一款游戏。

不论是其博弈性也好,竞技性也罢,麻将自诞生之初起,便是以一种民间传统的娱乐项目,以一种游戏的性质悠然传承了数千年,至今仍是无数人茶余饭后最为热衷的快乐源泉,这至少说明,它是足够吸引人的,是能让数千年的炎黄血脉都为之倾心的。

不论麻将有怎样的魅力,又或是存在怎样的缺陷,当下年轻的一批人大多都已经错过了它,我们放弃了这一充满历史气息,质朴、经典而流传至今的民间游戏,而选择捧起平板、按响主机、氪入648点亮电源,以更为高端与隔绝的娱乐方式,替换了这种四人交桌,充斥着金钱气息的“恶质”游戏。

是否会有人为这种错失感到惋惜呢?我想在雀姬出现之前,大概不会有很多人为自己不曾了解的错失而感到惋惜。

于是笔者才油然而生这般想法——雀姬恰好生而逢时。

融汇

在这个意识与认知受到拘束的时代,麻将在中国的存在感仍旧高到无以言表,不论是影视、文书乃至生活之中,四处充斥着满是博弈与竞技意味的麻将牌碰撞声,哪怕其中叮响着金钱的残响,仍旧会引得人不由地心驰神往,想要窥探一番。

但往往,这样的心态会被金钱的限额、平凡的画面、繁杂的规则以及父母烙印于心中的禁令而制止,在雀魂与雀姬之前,页游与手游上的麻将游戏层出不穷,版本各异,却鲜有在笔者所处的圈子里划开如此水波重纹的影响力。

因为那些仅仅致力于还原麻将游戏的电子游戏,其本质仍无法脱离筹码的交易,也不存在任何吸引我们的要素,仅仅像是将我们儿时匍在一侧观赏的麻将桌搬入了网络一般,仍旧是令人不感兴趣的古旧模样。

于是在手游发展了如此之久的今天,创想所带来的利润已经清晰可见,融合的意识开始渐渐成型。

当传统的游戏以全新的形象再次呈现,那些曾经对其感兴趣的人们,终于又有了推开门来一探究竟的理由。

雀姬恰是走在这条路上——日系手游向来与创造和幻想难以分离,而作为早年流传入日本的麻雀,即麻将游戏,也终于以传统游戏的身份迈出了步入这个时代风格的第一步。

以立绘、装扮、声优等元素为重点全盘融入麻雀牌游戏之中的做法看似简单粗暴,但不可避免的说却又正对上了当下泛行的宅萌文化。

规则

而进入中国市场的雀姬能够引起话题性的另一大原因,还受益于日麻点数制的竞技规则。

相较许多其他麻将类手游中通过软妹币购置筹码,游戏对局中进行筹码实时交易的“博彩”意味十足的游戏模式而言,日麻点数制的规则尽管也伴随着游戏币的等比结算,却使得对局显得更具公平性与竞技意味,笔者在自身进行游戏时的心理压力也会相对减小,可以更加全情投入运筹帷幄(找番型)的游戏体验中。

或许对于老牌的日麻玩家而言有些难以理解,但点数制的规则仍旧是让笔者这样的日麻萌新可以不负压力地深入了解这款游戏的重要支点之一。

结语

在这篇杂谈之中,笔者仅仅是希望以一名萌新雀士的身份,向大家阐述一下我对于今日上线的雀姬所抱有的看法与期待,实际上与雀姬同样制作思路的麻雀牌游戏并非没有出现过,但它们并没有等候笔者这样对于麻将的好奇心长期遭到约束的青年人长大入圈,也没有足够的资源与前鉴去整合高品质的游戏内容。

而雀姬,她或许恰好出现在了最适宜的时代、最适宜的环境、最适宜的平台。

她拥有数千年传承与传播的游戏基底,拥有引人瞩目的日系游戏元素,她是这个年代传统项目与新兴风潮相互融合的其中一步,于笔者而言也是引人神往的一步,或许更多已经经受住了时间考验,却被扼杀于思想之中的传统游戏也有机会通过这样的交融而摆脱长久的拘束,不论是为人还是玩家,这样的交融都是笔者所希望看到的。

或许雀姬还需要经历更长时间的考验,但作为麻雀牌,她已经拥有了长久推敲而成的规则基盘;作为雀姬,她已经拥有了优质立绘与声优等突出的日萌风格——在笔者看来,这款能够以传统游戏为基,在长期盘踞于虚拟幻想之中的宅萌文化圈中又破入一道洪流,其本质就已经足堪优秀了。

笔者的文字便止于此,雀姬是否真的生而逢时,不妨就交由自今日起的时间与玩家们的体验去做考量罢。

,