联想被撕竟始于不懂定位?

近日,联想事件愈演愈烈:著名学者司马南,通过7期短视频,给大家讲述了一个完全不同的联想——比如联想的高管国籍构成问题、薪资畸高问题、债务过高问题还有涉及金融放贷问题,每个问题都让人振耳发聩!被网友戏称“灵魂七问”,一时引起轩然大波。但自打司马南抛出问题以后,联想集团的反应却让人大跌眼镜,因为出奇的平静!正是这种平静,给了众人遐想和议论的空间,在很多人看来,这就是心虚的表现。加上柳传志秘书更是发给了司马南先生一同就餐的邀请函,被公开之后舆论更是炸开了锅。大家纷纷吐槽:此时你们做的应该是公开,而不是公关!网上一边倒的是整齐力挺司马南的声音。如果我说联想走到今天的地步,根本的原因是因为不懂定位,你信吗?请听我详细道来。

联想懂定位吗?在很多普通人看来,联想能做那么大,怎么可能连当今世界最著名的营销理论都不懂呢,完全是多此一问。

在很多定位专家看来,联想既是定位的正面案例、又是定位的反面案例:说它是正面案例,是指联想达到了定位理论的最高境界,在很多消费者心智代表了“电脑”,甚至差不多成了“电脑”的代名词;说它是反面案例,是指联想一直想把联想品牌延伸到手机领域,前后两次进军手机领域,后面一次还是收购了曾经的世界手机巨头摩托罗拉,结果正如定位理论所预言,联想手机两次均以失败告终,再次证明了定位理论的结论——联想只能代表“电脑”。于是近几年,联想就安安分分搞“电脑”,重新夺回全球电脑第一宝座,这简直就是定位理论的活教材。怎么能说联想不懂定位呢?而我要说,如果联想真的懂定位,就不会走到今天这种地步,因为——

假如联想懂定位,当年就不会发生“柳倪之争”

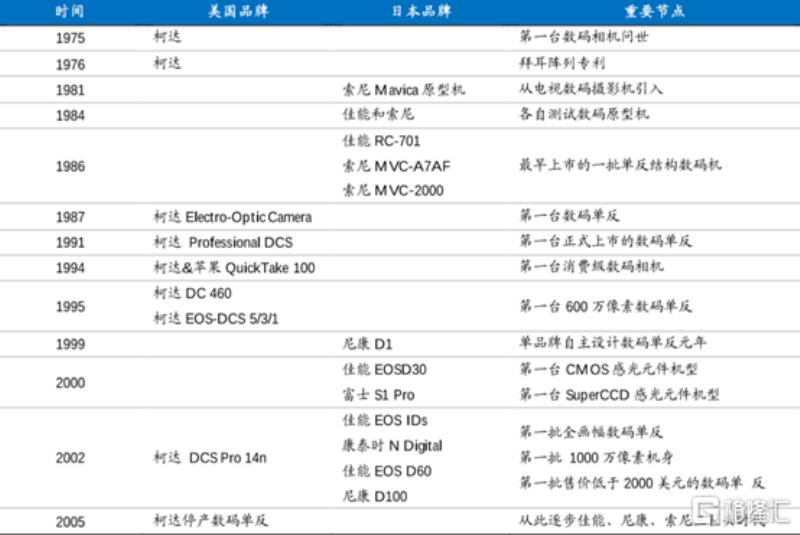

回顾联想的发家史,1982年,IBM为了对抗其他的电脑生产厂商,采用了开放模式,公布了除bios外的所有技术标准和资料。选择了Intel作为CPU供应商,选择了微软作为软件供应商。从而开启了IBM兼容机时代,个人电脑进入爆发式增长期,并于80年代末进入中国。当时市场上的个人电脑主流品牌有康柏、AST、长城电脑。与IBM相比,AST既是美国品牌,又有价格优势,利润空间丰厚,一时间成为国内销售商争相代理的对象。当时的情况是,整个中关村一半公司都在卖AST。然而,当时的所有PC系统都是英文的,这对电脑的使用和推广很不利,于是出现了一种叫汉卡的产品,有了它电脑就可以支持中文的输入与显示。这对中国销售电脑来讲,是一个非常重要的设备。这项技术是由中科院院士、联想总工程师倪光南主持研发成功的,1988年获得科技技术进步奖一等奖。正是由于联想的前身(中科院计算所公司)在技术方面的杀手锏,顺利拿到了AST电脑的中国区总代理的资格。AST电脑配上倪光南的汉卡,在市场上所向披靡。1989年11月,计算所公司更名联想。1990年,联想在原始积累完成之后,推出了自己的电脑。1993年,Intel推出了Pentium芯片,而AST公司判断错形式,继续大量囤积Intel 486芯片,生产了大量的486电脑。而此时的联想,在中国第一个推出基于奔腾CPU的个人电脑。1994年,联想上市。同时,“柳倪之争”爆发。柳传志和倪光南产生了严重的分歧,总工程师倪光南主张走技术路线,选择芯片为主攻方向;而总裁柳传志主张发挥中国制造的成本优势,加大自主品牌产品的打造。1995年,6月30日,倪光南,黯然出局。

“柳倪之争”后来被媒体及大众认为是代表了中国企业“贸工技”和“技工贸”两条路线的争斗,这是一个天大的误解。“柳倪之争”真的是一场关于“技、工、贸”的排序之争吗?倪光南院士傻到连“得先有钱才能搞技术”的道理都不懂,非要先搞“技”?恐怕路线之争根本不是“技、工、贸”的排序之争,而是一场“要不要技”之争。但凡柳总心中还有“技”,有什么不能好好沟通的,非要把联想最大的功臣扫地出门?就算短期内不搞“技”,倪光南作为联想创始人之一离开公司,保留一小部分股份给他不过分吧?联想上上下下把事情做绝,就足以证明所谓的“贸工技”与“技工贸”的路线之争不过是一个掩人耳目的借口。大概在柳总的内心,联想自始至终都只搞“贸与工”,以贸为主,工为贸服务,“技”只是用来迷惑公众的烟幕弹。只有真正搞懂柳总的这个内心(初心),大家才能理解现在的联想,也就是大家所说的“组装厂”以及“美帝良心想”。

如果联想懂定位,那么他就会知道,不管时代如何变迁,在消费者心智中联想始终应该是一家国有企业,无论多么“高明”的股改,都改变不了这一事实,是中科院全资下属公司,根正苗红,如果没做起来也就罢了,一旦做起来了,就决定了他必须成为中国科技的代表与符号,不可能永远丢下“技”、而只做一家组装厂;更不可能到了2019年,当全国人民都意识到中国需要有自主芯片的时候,联想高管杨元庆还再次放言“科技无国界,联想不做、也没有必要做自己的芯片和操作系统”。这是对出身赤裸裸的的背叛。

如果联想懂定位,那么他就会知道,不管产品销到世界哪里,在消费者心智中联想始终应该是一家中国企业,无论把总部搬到哪里去了,都改变不了这一事实,如果没做起来也就罢了,一旦做起来了,就决定了他必须首先是一家民族企业,然后才是国际企业,不可能如杨元庆说的联想只是一家国际企业;也不可能“同款联想笔记本电脑在美国市场六五折出售,国内下单的收货地址却被拒绝发货”;更可能为了讨好美帝为美军捐献大批电脑。因为在很长一段时间里,联想都把自己包装成国产科技公司大哥大,许多人也都是因此才将联想作为购买电脑的首选品牌,中国政府也是因此才将联想作为政府采购电脑的首选品牌。忘记历史就意味着背叛;水能载舟,亦能覆舟,这次的联想事件网民一边倒支持司马南就证明了这一点。

假如联想懂定位,他所代表的电脑就不应该只是一个壳

很多定位专家始终认为,联想代表了电脑,是电脑的代名词。但随着互联网时代的到来,信息透明化,大家都看明白了,原来全球PC销量第一、代表着中国先进科技的联想,其实只是一家电脑“组装厂”,联想所谓的代表着电脑,只是代表着一个打着联想LOGO的壳,真正的核心技术都攥在西方手中。联想每卖出一台电脑,利润的大头都被英特尔和微软们赚走,自己只能获得微不足道的2%左右的利润,相当于在给外国的高科技企业打工。这和富士康给苹果公司打工本质上是一样的。不一样的是,联想电脑对中国的信息安全存在着巨大隐患,因为,联想电脑的大客户是政府机关和国企,核心硬件和软件都是外国的,安全信息问题该如何防范?2013年6月,美国中情局职员斯诺登曝光了美国国家安全局的一项绝密监听计划-——棱镜计划。该计划从2007年开始实施,监控范围包括了电邮、即时消息、视频、照片、存储数据、语音聊天、文件传输、视频会议等细节内容,想想都不寒而栗。

而事实上,这一切早在倪光南的意料之中,当年他就始终坚持要将技术创新放在产品研发的第一位。关于联想的未来图景,倪光南认为联想应该对标英特尔公司,去全力开发芯片,这样就不会在技术上受制于人。只有掌握技术,才能掌握市场的主导权,以及未来的话语权。他认为只有这条道路,才是中国高科技企业应该走的正确道路。事实上,华为公司走的正是这样一条道路,从早期代理程控交换机,到自己造程控交换机,再逐步深入各方面的研发乃至于自己做芯片和操作系统。前面很难,道阻且长,但后面的路会越走越宽。

假如联想懂定位,他就应该知道“大”≠“强”

建立强大企业是每个企业家的追求,如何实现目标大致上有两条路可以走:先做强后做大,先做大后做强,最终又大又强。这两条路很难一刀切地说谁对谁错,因为每家企业所面临的机遇和挑战大不相同。联想创立后,柳传志结合当时的环境选择了先做大再做强,也就是他所坚持的“贸工技”战略:先以抓市场搞贸易为主做起来,然后向掌握核心技术进发。前面分析过了,柳总想做大是真,“想”做强也可能是真,可如果做强需要自己研发核心技术,那就只想一想算了。在柳总心目中,大才是最重要的,这从他的“火鸡理论”就可以看出:如果是一只鸡与一只火鸡相遇,火鸡会认为自己比鸡大得多;而鸡则会认为,咱们的个头差不了多少。如果是一只鸡与鸵鸟相遇,鸡一般都会承认对方的个头确实比自己大。在柳总心目中,自己研发怎么可能比直接买更快做大?

于是,2005年,联想集团蛇吞象收购IBM PC(Personal computer,个人电脑)事业部;历经8年的消化改造,2013年,联想电脑销售量升居世界第一,成为全球最大的PC生产厂商,看似真的实现“做大”的梦想,但现在看来对于联想未必是好事。此举在短期虽然收获了市场份额和收入,但也带来了多年的亏损和巨大的负担,直到现在联想集团也还是利润微薄,把自己深陷在PC市场,失去了发展后劲,现在已落到靠政府采购支撑业绩的地步。如果联想懂定位,他就应该知道“大”≠“强”;如果联想懂定位,他就应该知道电脑的“强”=壳+芯,并且“芯”比“壳”强无数倍。联想即使要买也应该去买英特尔这样的芯片业务,而不是IBM这样连自己都干不下去了的壳业务。因为没有自己的硬核技术,联想在国际产业链中只能仰人鼻息,于是就出现了”联想一票之差让华为输掉5G标准”的新闻,之后通过各种解释才逐渐平息,但网友的评论却一针见血,联想不得人心,5G投票只是个导火索。大众最不满意的就是为什么国内的联想电脑比国外的贵,贵的还不是一点。按理说中国的电子产品加工成本是全球最低的,要知道华为手机现在的价格国内比国外要便宜两千多。联想集团用自己的实践经验证明了,“贸工技”路线本质上就是“买办”路线,是一条使高科技企业衰落的路线。

假如联想懂定位,他就应该知道科技企业该干的事

什么是科技企业该干的事?现在大家都知道,华为就是干了科技企业该干的事:其实华为也不是一开始就那么厉害的,他也是先把日子过起来,从贸易、代理、抄袭,借鉴,价格战,人海战,在国内从低端市场,在海外从亚非拉一路干起,最终以28年只对准一个城墙口冲锋的奋斗让日子好了起来——这就是科技企业该干的事,先找准一个城墙口,然后全力以赴只对准这个城墙口冲锋——在定位理论这叫定位与聚焦。大家可以看看时间线:2001年3月,任正非发表讲话《华为的冬天》,思考华为的方向,结论是加大科技投入。2001年6月,联想融科智地成立,并正式迈进房地产写字楼和住宅开发领域,开始了联想著名的“什么挣钱做什么”路线。

有媒体为联想推脱说,华为的成功来自28年对准一个好的城墙口冲锋,而联想的问题根源则正在于它的城墙口,就PC业务而论,真正让联想困顿的,不是联想不行,而是PC业务本身不行。那好,请看:2010前后中国进入了移动互联网革命时代,智能手机市场欣欣向荣。2010年1月7日,联想不失时机推出了乐Phone。当时小米还在做MIUI,还没有开始做手机。然而联想的老毛病依然把长跑当短跑跑,内部混乱的管理,经常变换的研发方向,业务不断转型、不断失败。然后有一段时间,联想放弃了手机业务。而2011年8月份才推出自己手机的小米,在自己的MIUI论坛里被用户骂成耍猴的,但小米手机就这样一边挨骂一边快速迭代,一点一点地提高。华为也一样,第一代智能机2012年才问世,前面几代手机做的也都不好。2014年10月,联想集团完成对摩托罗拉移动的收购,又是一次以“买办”代替“研发”的盛举。再然后,华为、oppo、vivo、小米等手机风靡全国、走向世界。不仅如此,普通人只知道手机有华为,小米,oppo,vivo,苹果,但是不知道这条产业链上培育出多少公司:比如手机天线有深圳的信维通信,触控芯片有敦泰,SOC有展讯,海思,指纹识别有汇顶,屏幕有深圳天马等等。仅仅A股上市值超过200亿的手机产业链公司就超过了20家,这些企业就是由国内几家手机公司给带起来的,只要手机不断迭代下去,这条产业链就会越来越长、越来越深。

而联想呢,联想手机、moto手机一起消失在市场。但过去30年,联想错过了互联网技术革命,又过错了移动互联网革命,却没有错过中国的房地产市场、白酒市场、农产品市场、医疗市场,更没有错过自己的金融帝国——2014到2020年的七年间,联想控股靠金融(持6张小贷牌照、放款超千亿、甚至套路贷)大赚117.55亿净利润。当华为攻破一个个科技难关,屡攀高峰,引国人沸腾欢呼之时,联想却因频频的“暴力催收”与“侵犯公民信息”丑闻,屡见报端。这是高科技企业该干的事吗?

假如联想懂定位,他就应该知道货不对版上科创板是自取其辱

前文说过,“柳倪之争”之时,正是联想上市之际,早在1994年联想就已经在香港上市了。然而,由于后来联想股价长期跌幅超过了世界上的其他任何一家科技公司,2018年5月4日香港恒生指数有限公司发布公告,联想集团将被剔除出恒生指数成分股,该变动将于6月生效。虽然PC行业在萎缩,但同业的华硕要比联想的表现好很多。

今年,联想再次图谋科创板上市,然而戏剧性地终止了。9月30日申请上市,10月8日晚,上海证券交易所发文表示将“终止对联想集团有限公司公开发行存托凭证并在科创上市审核”,这也是上交所有史以来最短的IPO,仅仅只花了8天的时间。对于主动终止科创板上市,联想集团也给出了理由,原因是考虑到公司业务规模及复杂度,招股说明书中的财务信息可能会在申请的审阅过程中过期失效。同时,审慎考虑最新发行上市等资本市场相关情况后,才决定主动撤回申请。其实大家都知道,国庆期间不需要更新财务报表,股市也没开市。联想终止上市主要还是外界批评声音太多,更是有媒体披露联想从2016年到2019年的研发投入为80.09亿、85.27亿、94.64亿元,分别占到了全年营收的2.81%、2.48%、2.63%,均不足3%,这和科创板要求的“最近三年研发投入不能低于同期营业收的9%”相距甚远,比其他科创板上市企业少了太多,都不能算科技企业了。用网友的话说,联想去科创板上市,来了一个“一日游”,沦为业界笑柄!

凡此种种,皆因联想不懂定位而导致,一步错,步步错,才出现了此次司马南先生单枪匹马就将联想揭露得体无完肤。

我们不禁要问,假如联想懂定位,假如一开始没有出现“柳倪之争”,联想会不会和华为一样,依旧还是国人的骄傲?可惜,这个问题永远不会有答案了。