标本

扫描的大脑标本来自一名58岁的女性的遗体捐赠。捐赠者无神经系统疾病的病史,死于病毒性肺炎引起的缺氧性呼吸衰竭。尸检后,大脑标本被固定在浓度10%的福尔马林中。

图1 捐献者大脑标本。从下方(a)、上方(b)、右侧(c)和左侧(d)的视角对大脑标本进行展示。脑部大体病理检查正常。

扫描设备

高场强下的离体MRI成像需要多通道接收线圈和大口径临床扫描仪,以容纳整个大脑样本。在本次介绍的工作中,研究者们构建了一个集成系统,包括了:定制的31通道接收阵列线圈和体积传输线圈。其中,体积传输线圈完全包绕需要成像的部位,大小与扫描部位的大小相仿。

所做的准备都是为了实现 7T超高场强下,以100µm各向同性空间分辨率对整个人脑样本进行离体成像。

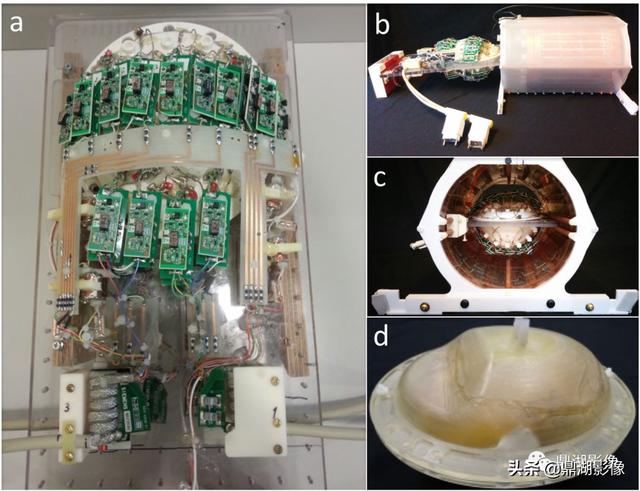

图2 用于整个人脑体外成像的接收阵列线圈和传输体积线圈

扫描方法与扫描图像

扫描机器:一台7T超强核磁共振扫描仪

扫描序列:使用四个SPGR/GRE或FLASH序列。不同的翻转角度(FA15°、FA20°、FA25°、FA30°)生成多个合成体积,每个合成体积都是一个重新计算的图像,以提供不同的组织对比度。

扫描时间:每个翻转角度采集耗时~25小时,共耗时~100小时。

空间分辨率:100µm各向同性

数据大小:8 TB

100是什么概念呢?大概是你的头发丝才能懂得的概念。

是真正的微观概念。

快来欣赏一下图像!

图3 FA25°的采集与合成的FLASH25体积的比较。来自FA25°采集(左列)和合成的FLASH25体积(右列)的代表性图像层面,由上至下以矢状面、冠状面和轴位面展示。这些图像可用来比较FA25°采集(~25小时)和合成的FLASH25体积(~100小时)各自的信噪比特征。图像均以放射学惯例显示。

与在体MRI相比,离体MRI在观察离体人脑的神经解剖学微观结构方面具有明显的优势,尤其在区分皮质层和皮层下核微观结构方面,即使是最高分辨率在体MRI扫描也无法比拟。

扶好眼镜,一起来看看图4和图5。

图4 脑干神经解剖。(a-c)合成的FLASH25图像的轴位面:脑桥嘴侧和中脑尾侧部。(d-f)放大显示图a-c中矩形内区域。在这个100μm分辨率的离体MRI数据中,可视化的解剖细节超出了在传统在体MRI数据可以看到的解剖细节。所有图像均以放射学惯例显示。神经解剖结构缩写:Amg=杏仁核;Cb=小脑;CP=大脑脚;MB=乳头体;P=脑桥;SCP=小脑上脚;VTA=腹侧被盖区;xSCP=小脑上脚x形交叉;Th=丘脑。

图5 基底神经节和基底前脑神经解剖。(a) 在合成的FLASH25图像的冠状面,前联合代表性层面展示。(b)为(a)中白色矩形框内结构的放大图像。同样,在这个体外100μm分辨率的MRI数据集中,可视化的解剖细节超出了在体MRI数据的中可以看到的解剖细节。神经解剖结构缩写:C=尾状核;CB=扣带回;CC=胼胝体;CI=屏状核;Fx=穹窿;GPe=苍白球;IC=内囊;NBM=基底核;Ox=视交叉;Put=壳;Sb=纹状体桥。

这种高分辨率下呈现的微观结构,就像是看视频开了蓝光,视觉效果拉满。在获得较理想的图像背后,该团队也做了很多的验证和比较分析,例如对不同的线圈性能进行信噪比(SNR)分析。请看图6~

图6 线圈性能的信噪比(SNR)分析。对于浸泡在高碘酸盐赖氨酸多聚甲醛中的大脑样本,由上至下以矢状面、冠状面和轴位面展示SNR图像的代表性图像层面,由左至右对应不同的线圈。图像显示,31通道7T体外线圈(左侧列)比31通道7T标准线圈(中间列)的信噪比增益为1.6倍,比64通道3T头线圈(右侧列)的增益为3.3倍。31通道体外线圈阵列的通道间噪声耦合为11%,比我们之前的阵列提高了2倍。

对采集超高分辨率的图像进行标准化,将其与标准空间下的高分辨率的结构像进行配准,并视觉评估配准后图像的解剖学准确性。下方展示了,标准化后的FLASH25图像作为背景,在深部脑刺激电极 (DBS) 重建时的视觉评估场景。

图7 将离体 MRI 数据标准化至标准立体定向空间并集成到 Lead DBS 软件平台中。(a) 对标准化后的FLASH25 数据进行大脑深部刺激的应用示例。使用Lead DBS软件对DBS电极进行可视化。标准化扫描的中脑嘴侧水平的轴向图像显示为背景,其中 3D 结构由 DISTAL atlas3 定义,隐藏右下丘脑和左红核以获得最佳效果的底层可视化解剖结构。图 (b) 和 (c) 显示了 DBS 目标区域的放大视图:左侧苍白球内部(图b中的 GPi)和底丘脑核(图c中的 STN)。

1973年,由最初的磁共振成像系统,得到了著名的核磁共振图像“诺丁汉的橙子”,再到1980年采集到的第一个头部磁共振图像。磁共振的发展也不过40年的时间。

在体MRI采集受时间的限制,并受运动的影响,其分辨率是无法和离体MRI相比的,而微米级别的成像所带来的远远不止对大脑组织结构的了解更加清楚。期待着下一个40年,或未来不长的时间里,磁共振取得新的突破。此时心里莫名自豪,并露出慈母般的微笑。也说不上来为啥,就祝福影像人激流勇进,引领时代吧!

·END·

,