纳什均衡:任何一个局面,在这个策略组合里,没有任何一方愿意单方面改变自己的策略。

如果一个现象能够在社会长期稳定存在,它对参与方来说就是一个纳什均衡。纳什均衡告诉我们,评价一个局面不能只看它是不是对整体最好,它必须让每个参与者都不愿意单方面改变。一个制度哪怕再好,如果不是纳什均衡就不会被遵守。一个制度哪怕再不好,如果是纳什均衡,就会长期存在。

帕累托最优常常不是纳什均衡,那怎么解决困境呢?就比如商家扎堆,以前主流媒体的内容同质化严重,但是后来有了互联网,我们就能看到各种满足细分需求的自媒体。有人愿意在海滩边缘摆摊。因为市场的门槛变低了,小成本也可以经营,就没必要抢占主流市场了。

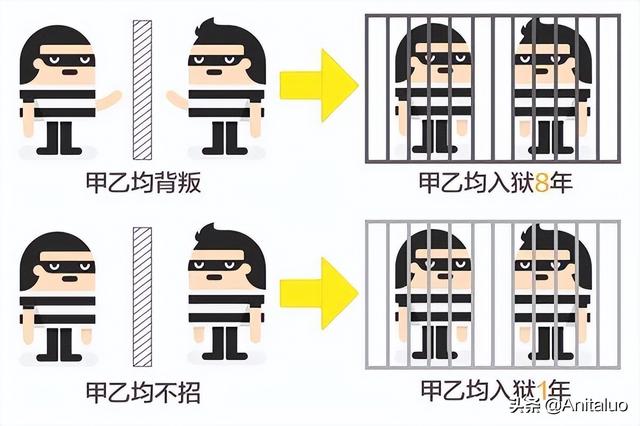

囚徒困境什么是“囚徒困境”?“背叛诱惑 > 合作报酬”导致大家都想招供,“受骗支付 > 背叛惩罚”导致大家不愿守口如瓶,这种困境,就叫“囚徒困境”。

如果两个人都不揭发对方,则由于证据不确定,每个人都坐牢一年;若一人揭发,而另一人沉默,则揭发者因为立功而立即获释,沉默者因不合作而入狱十年;若互相揭发,则因证据确实,二者都判刑八年。

由于囚徒无法信任对方,因此倾向于互相揭发,而不是同守沉默。

“囚徒困境”是1950年美国兰德公司的梅里尔·弗勒德(Merrill Flood)和梅尔文·德雷希尔(Melvin Dresher)拟定出相关困境的理论,后来由顾问艾伯特·塔克(Albert Tucker)以囚徒方式阐述,并命名为“囚徒困境”。

打破“囚徒困境”囚徒的困境在于两个人都做出了看上去对自己最有利的选择,实际上却陷入了一个对双方都不利的困境中。

到底什么是囚徒困境?一个典型的囚徒困境,用数学的语言表述,其实就是满足两个条件的博弈:

第一,背叛诱惑 > 合作报酬。在这里,合作报酬是判刑1年,背叛诱惑却是立即释放。这将导致“都不坦白”不构成稳定的纳什均衡;

第二,受骗支付 > 背叛惩罚。在这个案例中,背叛惩罚是判刑8年,受骗支付却是判刑15年。这将导致“都坦白”成为稳定的纳什均衡。

运用:如何破解“囚徒困境”第一,让“合作报酬 > 背叛诱惑”。

怎么才能提高“合作报酬”,也就是“不坦白”的收益?在香港电影中,如果你死不招供,坐牢时就会有人给你带话:大哥让我告诉你,家里的事情不用担心,家里老人、嫂子、孩子,我们都会照顾好。你出狱那一天,还会有一大包现金。这就是提高:合作报酬。

怎么才能降低“背叛诱惑”?一个坦白从宽的囚徒,如果因为背叛,而被立即释放。电影中就会出现这样的场景:一个冬日的夜晚,他走向自己的汽车,汽车发动的一瞬间,轰然爆炸。从博弈论的角度看,他们其实就是用“有仇必报”的制度降低背叛诱惑。

第二,让“背叛惩罚 > 受骗支付”。

把“都不坦白”变为“纳什均衡”后,“囚徒困境”就有了两个“纳什均衡”:都不坦白,和都坦白。下面,就要摧毁“都坦白”这个旧的“纳什均衡”。怎么做?提高背叛惩罚,降低受骗支付。

怎么才能提高“背叛惩罚”?除了打打杀杀的惩罚之外,你注意到没有,香港电影里的“黑社会”,都在建设一种“忠义文化”。这种文化的本质,是增加你心理上的“背叛惩罚” :你不讲义气?那整个机构,甚至整个江湖都会唾弃你,出来之后让你再也找不到工作。

怎样才能降低“受骗支付”?你被出卖了?兄弟除了给钱,帮你赡养家人之外,你的仇人就是我们的仇人。不管他走到天涯海角,虽远必诛。你放心,这仇我帮你报了。这就是降低受骗支付。

怎么破解“囚徒困境”呢?我们可以向香港电影中的“黑社会”学习:

第一,提高合作报酬,降低背叛诱惑,把“都不坦白”变成新的纳什均衡;

第二,提高背叛惩罚,降低受骗支付,打破“都坦白”这个原有的纳什均衡。

智猪博弈智猪博弈中是说有两头智慧非常高的一大一小猪,旁边有一个食槽,也有一个放食开关,只有触动开关才能把10份食物放出,但是按动开关的时候无法吃到食物,因为有一段距离,跑去按动开关需要消耗2份体力(一来一回),由于大小猪进食速度不同,食物分配为7:3,讨论该谁去触动开关放食比较合适。

分析收益:

1、最后的结果很清晰,当小猪去按按钮时,而大猪不动时,他俩之间的收益会变成9:-1。

2、而当大猪去按按钮时,小猪不动时,双方的收益变成,6:4。

3、大猪小猪都选择不按,双方收益为0:0。

4、大猪小猪都选择按钮时,收益为:7:3。

博弈矩阵分析:

1、当大猪选择按钮时,小猪选择不按钮时收益是最高的,而当大猪选择不按钮时,小猪同样是选择不按钮收益为最高,于是小猪的最优策略为不按钮。

2、由于双方都是绝对理智的,于是大猪知道小猪一定会不按钮,于是大猪只有选择按钮,也才能保证自己利益最大化。

所以这时候就形成的这个博弈的最终解:小猪不会去按按钮,大猪去按按钮。这个选择是对大猪小猪都是最优解。

那么通过这个博弈我们能得到些什么东西:当我们在某方面是弱势的小猪的时候,搭顺风车是个不错的选择,而当我们是大猪的时候我们需要思考的就是如何才能防止小猪占便宜。这就是这个博弈可以带给我们的东西。给我们思考的空间。

- 小企业要懂得 搭便车。

在大企业的附近,等大公司培育市场,然后搭便车去吃蛋糕。

小国家,跟随性战略,在科技,产业,创新上搭便车,等待成为大国。

- 大企业要懂得制约小猪的心态。

专利保护,就是最好的防护。

- 团队里的人注意:踩踏板,一定要比不踩踏板的人吃得多。

就是说,激励到个人,不能到团队,否则团队中就会出现小猪。

公地悲剧你的公司发展不错,越来越成熟。为了获得长期稳定收益,你决定引入预算制管理,但又很担心预算制会限制灵活性。于是你在部门预算外,留了一块“公共预算池”,各位合伙人可以为了公司发展,自由动用里面的钱。你的合伙人们想尽一切办法,打这笔钱的主意。这个看似“聪明的”设计,其实一点都不聪明,它激发了一种博弈论中的“坏的纳什均衡”:公地悲剧(Tragedy of the Commons)。

解决“公地悲剧”的两种方法有一片公共牧场,所有牧民都可以在这块牧场上放牧。每个牧场的草,都是有理论容量的。当牛的数量在理论容量之下,牧场的草被吃掉,又会很快长起来,此起彼伏,生生不息。但是如果牛太多,它们饿起来就会连草根都吃掉,导致草场退化,最后牧民的牛都吃不饱,甚至饿死。

显然,最优的结果是,所有的牧民坐在一起,开个村委会,大家商量好,我们每家养的牛,不能超过一个数字。你家只准养5头,他家人多,可以养7头。那家人最少,养2头吧。

一开始相安无事,几天之后,就有几个自私的牧民,多放了几头牛。其他人很气愤,指责了几句他之后,开始想:我守规矩有什么用,草地早晚要被其他人糟蹋完的,不如我也分一点是一点。于是,越来越多的牛出现在草地上,最后,草场退化,牛群饿死。

这就是“公地悲剧”。

“公地悲剧”的理论模型,是1968年英国教授加勒特·哈丁首先提出的。这个模型,再一次挑战了亚当·斯密的“追求个人利益,将导致集体利益最大化”的假设,证明了纳什的理论:博弈的多方可能会到达一个稳定的均衡状态,但是这个均衡,未必是对大家都好的“帕累托最优”。

第一,私有化。

比如刚才的牧场。把牧场切割为10份,分给10个家族。牧场一旦私有化后,牧民的捞一把心态就会消失了,他们会有内生的动力,在放牧和保护牧场之间找到平衡。

通过私有化,公地悲剧中的“坏的纳什均衡”就被破坏了。

第二,强管制。

公共资源没有办法私有化,比如海洋,空气,可以用收费,发放许可证等制度,来实现强管制。

可以把牧场围起来,每头牛收100元的放牧费,发放养殖许可证。这实际上是对公共资源的定价,和管制。

“公共预算池”的使用,必须CEO单独特批,并考核其单独的投资收益率。

比如海洋,天空。国家会强制规定禁捕期,网眼大小等等。

认识公地悲剧能不能通过“设计”公地悲剧,反向获得利益呢?

过去的皇帝很讲究“御臣之术”。他们会故意设计一块公共权力,就是不讲清楚这归谁管,让大臣们在公地上打得你死我活,彼此争斗制衡,消耗内力,同时还对君王死心塌地。

御臣之术的本质,就是故意制造“公地悲剧”。

公地悲剧就是,虽然善用公共资源,可以为集体,和每个个体带来长远的收益,但是个体总会受到“何不捞一把”的诱惑,采取自私的短期策略,导致公共资源走向耗尽。

公地悲剧,是一个典型的“坏的纳什均衡”。

那怎么才能克服呢?

第一,可以把公共资源私有化,破坏纳什均衡;

第二,对无法私有化的资源,加强管制。

重复博弈诚信,就是把一次博弈,变成重复博弈;文明的商业社会,就是把有限次重复博弈,变成无限次重复博弈;而重复博弈,是治疗“坏的纳什均衡”的终极解药。

对大多数人来说,这辈子只会去几次同一个旅游城市,两次去同一家饭店吃饭的可能性几乎为零。你在那家饭店老板的眼中,就是“一锤子买卖”,专业术语叫:一次博弈。在一次博弈中,你猜饭店老板的“最优策略”是什么?那当然是宰你了!反正不管你喜欢我,你恨我,你都不会再来了。但是你们家门口菜场的小摊贩呢?“我又不是一天两天在这里卖菜了”,这句话代表他希望与你的关系是:重复博弈。这次坑了你,下次你就不会来买了,说不定还会让邻居们都不来买。当把重复博弈的长远利益考虑进来,一次博弈的得失,就显得不是那么重要了。

“坏的纳什均衡”的良药:把一次博弈,变成重复博弈。

怎么用这种“重复博弈”的方法,获得商业成功呢?如果你是景区政府,可以把恳求商家诚信的宣传预算拿出来,和大众点评合作,或者建立类似的评价体系,把一次博弈,变成重复博弈,就能自然提高商家的诚信度。狠一点的话,每年强制取缔评价倒数10%的商家,更换新鲜血液,刺激提升。

反过来说,如果你是个消费者,去到一家明显打算和你“一次博弈”的饭店、商铺,怎么和店员讨价还价呢?对餐厅,你的基本策略是告诉对方:我是本地人;对商铺呢?你的基本策略是说:我家就住在旁边;对品牌呢?你的基本策略是说:我是你们的老客户。这都是通过把一次博弈,变成重复博弈,来激唤醒商家的诚信。

一旦末日论盛行,就意味着所有的重复博弈,马上都要变回到一次博弈。有些人立刻会撕下文明,社会立刻会恢复野蛮。这也是为什么,官场上有一种“59岁现象”。明年就要退休了,“无限重复博弈”于是就变成了“一次博弈”,那不如赶紧捞完这一把,反正也没有以后了。

不完全信息博弈不完全信息博弈,就是指在不充分了解其他参与人的特征,策略空间,以及收益函数的情况下的博弈。

作为一个囚徒,你知道都不坦白,会各判1年;谁独自坦白,谁立即释放,另一人判15年;都坦白,各判8年。先不管你怎么决策,但这些信息,至少你们双方都是完全知道的。这叫“完全信息博弈”。

但是,万一警察给他的坦白条件,和给你的坦白条件不一样,而你却不知道?万一你的仇家给了另一个囚徒好处,他宁愿自己重判,也要让你多坐牢呢?万一另一个囚徒得了重病,一心想多坐牢,让监狱养着他呢?这些信息,也许你就不知道了,但它们会严重影响你的博弈策略。这就叫“不完全信息博弈”。

A公司通过长期耕耘,占据了支配性的市场地位和丰厚的利润。另一家B公司非常眼红,也想进入市场分一杯羹。这时,A公司就面临一个艰难的选择:是通过“撇脂定价法”,降低售价,让B公司觉得无利可图,从而阻挠其进入市场呢?还是不降价,默许B公司进入市场呢?

阻挠,当然会带来利润损失,但保住了市场份额;默许,虽然没降价,但B公司进入后会分掉市场份额,也会带来利润损失。

A公司的博弈策略是:比较阻挠成本,和默许成本,看谁更高。

同样,对于B公司,要不要大举投入、拼死进入呢?如果A公司阻挠成本更高,它很可能会默许自己进入,自己就有利可图;但如果阻挠成本不高,A公司一定会降价求生,自己就会血本无归。所以,B公司的博弈策略也是:比较A公司的阻挠成本,和默许成本,看谁更高。

现在,有趣的问题来了。“阻挠成本高不高”这个信息,A公司自己很清楚,但B公司却不知道。这就是“不完全信息博弈”。

不完全信息博弈,就是指在不充分了解其他参与人的特征,策略空间,以及收益函数等情况下的博弈。

运用:博弈智慧《36计》我们假设A公司的阻挠成本很高。在“完全信息博弈”中,也就是这个信息两家公司都知道,那么,不加阻挠,默许B公司进入市场,是对双方最有利的“纳什均衡”,虽然因此A公司会有所损失。

但是,现在不是“不完全信息博弈”嘛,我的阻挠成本高,只有我知道,你不知道啊!那你就有了一个特殊的博弈策略:空城计。你可以对着媒体哈哈大笑,说:欢迎友商加入市场,等你进入了,我会关门打狗,让你25年都赚不到钱。

那B公司呢?他既然可以用“空城计”,你就可以用“木马计”。你派人假装面试A公司的各个高级职位,和副总裁们深入交流他们的真实运营情况。如果发现A公司在虚张声势,就可以乘虚而入。

在“不完全信息博弈”下,维护和打破信息不对称,成为双方最重要的策略。理解了这一点,你再看看我们传统的博弈智慧《36计》,什么瞒天过海,围魏救赵,声东击西,暗渡陈仓,混水摸鱼,当然还有空城计等等,本质上都是一回事:通过制造信息不对称,获得策略优势。

“空城计”,在博弈论中有一个类似的策略,叫做“斗鸡博弈”:两只公鸡狭路相逢,谁张牙舞爪、看上去更凶,就会吓退另一方,不战而屈人之兵。这个“斗鸡博弈”,在大国之间的政治博弈中,经常使用。故意制造信息不对称,模糊你对他博弈策略的预测性,吓退对手,不战而胜。

在信息不完全对称的情况下,你可以用“空城计”虚张声势,他可以用“木马计”刺探军情。整个商业篇,我们都在讲,互联网最大的作用之一就是:消灭信息不对称。

终于学到了博弈论,你现在知道,消灭信息不对称是商业模式,制造信息不对称,其实也是商业模式。

拍卖博弈它的核心逻辑,就是在“不完全信息博弈”中,尽量激发博弈者们“自相残杀”,获得最高收益。

2017年4月,旅客们陆续登上美联航UA3411航班,等待起飞。这时工作人员突然宣布:因为有4位工作人员要搭乘本航班,所以将有4位旅客获得“补偿金”下飞机。

每一件事情背后,都有其商业逻辑。如果旅客因此多花了5小时逗留机场,补偿金,就是购买这5小时的价格。可是,每位旅客的时间成本并不一样,让“时间最不值钱”的旅客下飞机,并因此支付的最小补偿金,就成了航空公司的目标。但是,谁的时间最不值钱呢?工作人员启动了对付“不完全信息博弈”的一个大杀器:拍卖。

工作人员从100美元开始报价,有没有旅客愿意下飞机?没有。200美元?300美元?你猜,时间成本不到200美元的旅客,会不会等到报价300美元才举手呢?一般不会。因为如果贪心等到300美元,就有被别人抢先举手的风险。我遇到过好几次“登机口拍卖”,大概在400美元左右,志愿者就出现了。

航空公司在“不完全信息博弈”中,用拍卖的手段,让“时间最不值钱”的旅客主动站了出来,给他们支付了最小的“补偿金”。

几种常用的拍卖方法拍卖,是一个非常聪明的,在“不完全信息博弈”中,非常重要的策略。

那我怎样才能用好拍卖策略,玩转“不完全信息博弈”呢?

第一,英国式拍卖:从低价开始,价高者得英国式拍卖,就是从一个底价开始,通过不断竞价,激发参与者报出越来越接近其心理价位的价格,最后价高者得的拍卖模式。

英国式拍卖,是最常见的拍卖。拍卖行的古董拍卖,慈善晚宴的善品拍卖,都是英国式拍卖。

如果你担心成交价过低,可以设定一个“保留价”,叫价最后没超过保留价,交易作废。

如果你担心报价不踊跃,可以设定一个“速胜价”,或者“一口价”,当某竞拍者选择不逐级加价,从底价直接报到“速胜价”,就不再竞拍,直接成交。

第二,荷兰式拍卖 :降价拍卖荷兰式拍卖,是一种“降价拍卖”,因为荷兰人以前用这种方法拍卖郁金香而得名。郁金香的价值随着时间不断递减,卖家也因此不断降低报价,直到买家大喊一声“我要了!”

在现实生活中,荷兰式拍卖并不多见。但如果你的机构经常做采购招标,你可以试试荷兰式拍卖和日本式拍卖的结合体。

什么叫“日本式拍卖”?就是:只有上一轮出价者,才能参与下一轮出价。

第三,密封式拍卖:低价中标,暗标;由最高价中标,暗拍。比如你想采购一批办公用品,邀请10家供应商参与竞标。你用荷兰式拍卖,从10万开始降价竞拍。假如有8家同意用10万元供货,请另2家退场,不再参与下一轮竞标。然后,你把招标价降为9万。这8家中,也许就只有5家能接受了。你再降为7万,有2家接受;降为6万,只剩1家。最后,你用6万的价格,和这家供应商签署采购合同。

但如果有志在必得的竞标者,明明愿意出4万给你供货,却在逐渐降价的荷兰式拍卖中,最后用6万元成交,你不是亏了吗?那怎么办呢?试试“密封式拍卖”。

请所有的竞标者,把各自的报价写在密封的信封里分别交给你。这种密封式的荷兰式拍卖,由最低价中标,又叫暗标。上海的汽车牌照,是密封式的英国式拍卖,由最高价中标,又叫暗拍。

密封式拍卖,让参与者完全不知道别人的出价,就只好直接叫出最接近自己心理价位的报价,以提高成交机会。

第四,维克瑞拍卖:出价最高者竞拍成功,但是只要支付第二高的报价又称第二价格密封式拍卖:出价最高者竞拍成功,但是只要支付第二高的报价,而不是他自己的报价。

为什么会有这么奇怪的拍卖?这是因为,密封式拍卖,会让竞拍者保守地叫出略低于自己心理价位的最高价。但如果出价最高者赢得拍卖,却只需要支付第二高价,就会激发每个人都写出高于自己心理价位的更高价,最后真正的成交价,会远高于预期。

谷歌,百度,阿里的竞价排名广告,用的都是维克瑞拍卖。

博弈游戏第一个游戏,叫做:拍卖美元。我们常说的三方比价,就是密封式拍卖,我们随机选择的三家供应商,他们并不知道彼此是谁,只能是选择做最最保险的报价,我们在通过三家的比价来决定最终的供应商,这就是拍卖博弈的一种。

土地拍卖应该是英国式拍卖,大家在一个底价的基础上,不断的加价以达到心理价格,同时无其他竞争者愿意付出更多的心理价格。

我手上有一张1美元,它不是纪念币,不是错版币,上面也没有我的签名,就是一张普通的1美元。我们从零底价开始,以5美分为增幅,拍卖这张1美元,出价最高者得。但是请记住:出价次高者,也需要向我支付你的报价。

有同学可能会想,零底价,拍1美元,怎么都不会亏吧。我出5美分。那我出10美分!20美分!30美分!40美分!50美分!

这时,有些同学开始冷静下来,他们开始意识到,如果超过50美分还有人出价的话,比如出价最高者55美分,次高者50美分,加在一起就已经超过了1美元纸币的价值了。50美分是分界线,过了这条线,庄家稳赚不赔。

那你要不要终止出价呢?55美分的同学当然同意,但是50美分的同学可能就不会答应。因为如果不继续出价,这50美分就会白白损失。他继续出价60美分,并希望55美分放弃,这样他还能净得:1美元 - 60美分 = 40美分。55美分当然也不会放弃啊,也继续出价,两人一直出价到了95美分,和1美元。

这时,两位同学又开始意识到,如果95美分的同学,继续出价到1.05美元,或者更高来购买这1美元纸币,怎么都是亏了。但是,他出不出价呢?如果不出价,亏95美分,如果出价1.05美元,而对方放弃,则只亏5美分。他一咬牙,在一个必输的游戏中,继续出价。游戏越来越惊心动魄,直到一个人彻底崩溃。

但是同样的1美元,有些实验者甚至拍出了66美元的天价。

为什么会这样?“拍卖美元”是一个著名的“博弈陷阱”。

它的机制设计,让第一名赢家通吃,第二名颗粒无收,几乎必然导致前两名非理性竞价,最后玩家双输,庄家获益。

怎么跳出庄家的“博弈陷阱”?- 第一,不要参与。一旦参与,就有套牢的可能性;

- 第二,在出价不到50美分时,玩家结成同盟,用5美分拍下1美元,然后分享95美分的差价收益;

- 第三,如果同盟很难结成,第一个人直接出价1美元,不赚不赔,也让其他玩家失去了出价的意义;

- 第四,进入两家纠缠时,比如0.95美元和1美元,你直接报价2美元,用损失1美元终止游戏,避免纠缠升级到失控。

别急着和小伙伴们去玩游戏,先想想,现实生活中有没有这种现象?

当然有。比如互联网团购网站的“千团大战”。

千团大战,变为两家互搏后,他们必须不停烧钱出价,直到把另一家逼退市场,最后赢家通吃。他们不断对外公布获得巨额投资,就是从0.95美元,直接报到2美元,希望吓退对手。但谁也不让。最后两家烧钱出价都要突破零界点时,坐下来谈判,都别出价了吧,合并,分享市场。

第二个游戏:三分之二找一群朋友,请每个人写1个0~100之间的整数交给你。谁写的数最接近所有这些数平均数的三分之二,就算赢,发大奖。

你会写多少呢?0~100的平均数是50,其三分之二是33,那就写33吧。你突然想,只要不是太笨,都能想到这一层,都会写33吧?那我是不是应该写33的三分之二,也就是22呢?你刚要写,又想也不对,我的同学们都那么优秀,他们估计都会想到两层,都会写22,我要不然还是写22的三分之二,也就是15吧?

这个实验的结果,取决于参与者脑回路的圈数。脑回路圈数越多的群体,最后获胜的数字越低。1987年,美国《金融时报》在读者群体中做了这个实验,最后的平均数是18.9,写13的人赢得了大奖。耶鲁大学呢?写10的人赢了。

你和你的朋友们呢?

别急着和小伙伴们去玩游戏,先想想,现实生活中有没有这种现象?

你是做电商的,故意在招聘网站上发布广告,说要招无人驾驶专家。

媒体看到后,大肆宣扬说你要转型了。但你的对手很懂你,知道你是发布假消息,转移对手注意力。你知道你的对手懂你,所以发布的其实是真消息。你的对手知道你知道他懂你,于是假装把这当成假消息,其实严阵以待;到底要发布真消息,还是假消息,取决于你对竞争对手脑回路圈数的判断。

零和博弈零和博弈,是博弈论中的一大类,但也是饱受争议的一类。因为这甚至涉及到价值观的问题。有人充满感情色彩地把“零和博弈”称为西方“最邪恶”的两个理论之一,另一个是“社会进化论”,因为“零和博弈”背后的基本逻辑,似乎是“你死我活”。

什么是零和博弈?

你赢1元,我就会输1元,输赢之和为零的博弈,叫零和博弈。

零和博弈,会导致你死我活的内部竞争。但是,往博弈中加入增量,零和博弈就会变成正和博弈。

确定“存量分配规则”,不容博弈,同时打开封闭系统,吃着碗里的,看着锅里的,想着田里的,是解决零和博弈的最佳策略。

你和老婆大人商量,为了健康,两人要坚持每天跑步。你甚至参考第61课讲的“对赌基金”法,设计了一个规则:每天不管谁偷懒,都要输给对方100元。在这件事情上,老婆犯法,也要与庶民同罪。但是执行了几个月后,你发现你老婆的动力明显不足。

为什么会这样?是因为激励金额不够大吗?改为1000元呢?是因为激励方式不对吗?改为输的人请对方出去吃饭呢?

都不是。这是因为,你的钱,她的钱,其实都是同一个碗里的钱。老婆大人突然有一天恍然大悟:碗里的钱,不全都是我的钱嘛!她的动力就会消失。你们的比赛,其实是一场“零和博弈”。

到底什么是零和博弈?有一些零和博弈很显然。比如“剪刀、石头、布”。你赢,必然是建立在我输的基础上的。再比如赌博,你赢一元,必然我就会输一元。而且因为赌场有抽头,你赢的和我输的,加一起甚至会小于零。这叫“负和博弈”。

但是另一些就没那么显然了。比如我们俩打高尔夫球,各出了1000元赌输赢。这是零和博弈吗?是的,这是零和博弈,因为你赢1000元,必然建立在我输1000元的前提上。

但是,如果有人赞助了比赛呢?你赢的1000元,不用我出,而是由赞助商出,这还是零和博弈吗?这就不是了。因为不管我们俩谁赢,收益加一起都是1000元,大于零。这就变成了“正和博弈”。也就是说:你的钱不是从我的碗里拿的,而是从锅里。

但这真是“正和博弈”吗?如果把你,我,赞助商三者都当成博弈方的话,这1000元,其实只是从他的口袋,到了你的口袋,有人赢钱,就有人出钱,并没有增量。从“锅”的角度看,这还是“零和博弈”。

但是别急,赞助商不会白出钱。他把这场比赛的电视转播权,用5000元,卖给了一家本地电视台。这下你,我,赞助商的总体收益从0就变成了5000元。这5000元中,你因为赢球拿了1000元,赞助商拿了4000元。我们三人又变成了“正和博弈”。

但这真是“正和博弈”吗?如果把你,我,赞助商,本地电视台四方都当成博弈方的话,我们又变成了零和博弈。从稻“田”的角度看,所有“锅”里的饭,都是“零和博弈”。

但是别急,别急。电视台会通过收广告费的方式,拉入广告主;广告主会通过投放广告的方式,拉入消费者;消费者又拉入雇主,如此往复,不断扩大。你会发现,这个零和博弈,和正和博弈的交叠扩大,夸张一点说,最终甚至可以推演到整个宇宙。

我想你现在明白了,“零和博弈”存在吗?存在。但是它只存在于你的封闭系统内部。

运用:如何避免“零和博弈”第一,打开封闭系统。吃着碗里的,看着锅里的,想着田里的,寻求增量。有了外来的太阳能,地球上所有的生物,才不是零和博弈。

第二,确定“存量分配规则”,不容博弈。比如,交通资源是有限存量,如果汽车可以在马路上随便开,再宽的马路都会水泄不通。

怎么办?制定存量交通资源的分配规则《交通法》,比如“所有车辆必须靠右行驶”,杜绝零和博弈,甚至负和博弈。

比如,逃生资源是有限存量,大家都跑就会堵在门口,最后一个都跑不掉。怎么办?宣传“社会规范”:孩子,妇女,老人先走。为什么?必须有个顺序,杜绝零和博弈,或者负和博弈,这样才能更多人获救。

比如,公司创业,已经获得的利润是有限存量。如果赚到了钱,大家再讨论怎么分,就会你争我夺,惟恐吃亏,最后都没人有心思关心客户。怎么办?先分钱,再赚钱。分钱逻辑确定后,不容博弈,大家才去想怎么创造增量。

一报还一报- 首先以合作态度

- 之后的每次行动都是根据上次对手的策略来做。

- 以直报怨,以德报德。

个人成长 | 商业思维 | 读书拆解