西洋文学与中国文学的比较

——文学上的审美差异

刘晓林

文学是什么?它是人类以语言文字为工具来反映(包括形象化、抽象化等)存在(包括客观世界和主观感受)的一种表达方式。

我想人类文明的进程大致遵循如下的路径:意识——思维——语言——文字——系列文化。语言出现使得口头文学的有了形成可能,文字的出现是书面文学形成的充要条件。我们在东西方文学的比较中,仅限于书面文学的阐释。

关于什么是文学,汪德迈先生同区区的理解大体一致。同时,他一方面指出:“如果看法是科学的,得到的是科学的文章;但是一般我们所称的文学不是依靠科学的看法,而是依靠其他看法所作的文章。”他通过对刘勰《文心雕龙》中“文”的分析(至少5种意思:1、装饰 2、花纹 3、象形文 4、文字 5、文章),得出中国文学非常强调作者和自然融合的结论。

另一方面,他认为:自亚里士多德的《论诗》开始,在西洋文学的传统中就已模仿自然作为作者的最高使命。但这并不意味着必须复制自然,而是像自然那样创造新的作品。正如上帝是世界的最高实体一样,作者被认为也是作品中独一无二的创造者。东方则不同,作品的准确性要视作者如何让自然发挥其主体性的作用而定。

探讨西洋文学与中国文学的异同就势必牵涉到审美差异的问题。其实汪德迈先生所提的不同看法,可以近似理解为审美的发端。美存在于万物,我们人类出现后才有了“审”的问题。何谓“审”?审者,人对相关物体的体察、感悟、欣赏、领会等主观意识判断活动也。美与不美,皆因审而起。

整体而言,在东西方文学上的审美差异与东西方文化的差异一致。即:东方以混沌为美,东方以精确为美。具体表现:中国的文学多采用隐喻、含蓄、委婉、曲折的方式表达重要意思,西方的文学多采用直接,生硬,高亢,直白的方式强调重要内容。 不同的环境造就不同的人,同时也造就了不同的文化。

作为文化中的重要内容之一的文学也因西方“海洋环境”和东方“大陆环境”的不同而不同——西方相对开放的文化氛围下诞生了“明快文学”,东方相对闭塞的文化氛围下诞生了“掩饰文学”。于是,在文学上东西方的审美差异自然形成了。

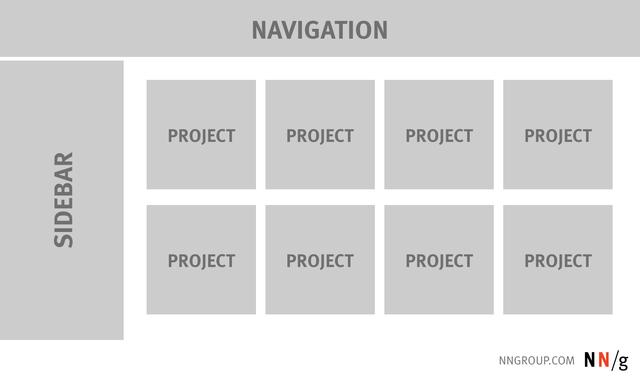

附图九天居士作品