原创 心定且安 陶然纪 2022-08-19 09:00 发表于湖北

文 | 希锐

来源 | 陶然纪(ID:taoranji2022)

几年前,我还在武汉上大学的时候,曾去华中师范大学游览参观。

记得那会儿正值四月,虽说有诗言道“人间四月芳菲尽”,但华师的校园里芳菲依旧,春意盎然。

步行至一处广场,我看见草坪中央矗立着一座石刻的塑像。

塑像是青年人模样,他的个头不算太高,略显清瘦,留着短发,带着圆框眼镜,脸偏圆,身着一袭中国传统文人的长衫,一手自然垂下,一手则抱着一本书。

他就这样站在那里,面带微笑望向前方,那眼神和微笑中,分明还带着一丝不可名状的坚定。

当我第一眼看到他的时候,我以为他是华师的某位著名教授或大师。

但事实并没有我想象得那么简单。

我把目光从塑像慢慢移到基座,定睛一看,上面刻着:

中国青年热爱的领袖恽代英同志

——周恩来

恽代英?

当我看到这个名字,觉得莫名熟悉。

看到周总理的题词,我想他应该是一位与革命有着千丝万缕联系的仁人志士,但却又一时半会儿想不起来关于他的种种事迹。

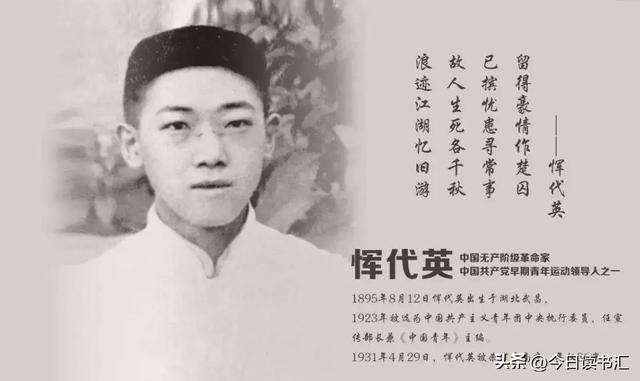

出于好奇,我立刻打开手机,搜索到了恽代英的基本信息:

恽代英(1895.8.12-1931.4.29),原籍江苏武进,生于湖北武昌。毕业于武昌中华大学。(华中师范大学前身)

他是中国无产阶级革命家,中国共产党早期青年运动领导人之一,黄埔军校第四期政治教官。

与张太雷、瞿秋白并称为“常州三杰”。

他参加过五卅运动、南昌起义、广州起义。曾创办和主编《中国青年》杂志,培养和影响了整整一代中国青年……

1931年4月29日,恽代英被杀害于江苏南京雨花台,年仅36岁。

听闻恽代英的死讯,毛主席十分惋惜,他说:

“恽代英是一个受人敬重的人,他是全国革命青年的领袖,具有很强的理论水平,是一个非常出色的宣传鼓动家。”

原来是他!

我脑中的回忆开始如电光火石般重现,中学时代学习党的早期历史的时候,“恽代英”是一个怎么也绕不开的名字。

只是因为牺牲得早,后面的历史鲜有提及,他的名字和形象在我脑中变得渐渐模糊了。

这次与他塑像的偶遇,让“恽代英”这个名字在我脑中再次鲜活起来。

我在附近找了一处长椅坐下,开始细致了解这位革命先辈的事迹,以示尊重、缅怀和致敬。

1

1895年8月12日,湖北武昌城一幢宅院内,恽代英出生了。

父亲希望他日后做事能够持之以恒,有毅力,便给他取下字号:子毅。

事实证明,他的这一生,没有辜负父亲的期望。

由于恽代英出身于世代书香人家,家学深厚,再加上他本身天资聪颖,读了私塾认识字后,便对读书一事产生了浓厚的兴趣。

据说小时候一次捉迷藏,恽代英躲进床底,可巧发现一只木箱。箱子里装着几本线装本小说,如《三国演义》、《水浒传》、《聊斋志异》等。

恽代英看到这些书,竟忘了捉迷藏,反而“躲在床下读起书,管他冬夏与春秋”了。此后只有得了空,他便爬到床下读书,真可谓是废寝忘食、嗜书如命。

恽代英不仅爱读书,而且善读书,他能够将书中的内容很好地表达转述出来。

正如恽代英四弟恽子强所说:

“当别人讲一些重复了几次的故事时,四姑就会说:

‘让育育(代英的乳名)来讲,他看的书多,讲得又有条理。’

大家一致赞成,代英就开始讲《三国演义》等故事,讲得绘声绘色、滔滔不绝。

常常是四姑打断他的讲述:‘就讲到这里吧,够累了,大家去睡吧,育育明天再接着讲。’”

讲故事看起来是件小事,但却潜移默化间锻炼了恽代英的表达能力,为他日后的演讲雄辩奠定了重要基础。

恽代英不仅博览群书,能言善辩,他的作文更是一绝。

据说,国文老师曾将恽代英的作文整句、整段连圈朱批,当作范文朗诵给同学们听,还将其放置案头,给校长和同事炫耀。

由于恽代英实在优秀,学校还曾希望他能去美国留学,不过因为种种原因,就此作罢。

他在少年时代便开始给《东方杂志》、《学生杂志》、《小说月报》等投稿,并很快有稿件被录用发表,这大大激发了他的写作积极性,得到的稿费也被用他买新的书刊,以此作为自己写作的新养料。

当然,恽代英的写作能力不仅仅停留在作文、投稿,还有记日记。

这一点主要是受了母亲的影响。他为了节约成本,没有直接买本子。而是购来白报纸,自己画格子做页码,装订成册。

在自制的日记本上,恽代英记录的内容主要包括:

- 对国内外大事要闻的摘要和评论;

- 对自己学习的感悟心得;

- 对自己每日言行的打分。

记日记是个初期看起来没什么用,但长期来看却大有裨益的习惯。给自己每日言行打分,更是要求一个人要足够的自律。但可惜的是,很多人并不能持之以恒的坚持下去。

恽代英则不同,他很有毅力,坚持了很久,这促使他进行不断地自我反思、自我批评。在这个过程中,他获得了巨大的成长。

比如有一次,他记日记时意识到,“我和朋友谈话的时候太多了,这样怎么能听到人家的意见呢?今后应该注意少说些。”

说到做到,之后他在接待朋友时果然话少了许多,更多的则是选择倾听。

2

少年时代的恽代英不仅天赋过人、才华横溢,也十分地认真刻苦。

功夫不负有心人,1913年,18岁的恽代英考入武昌中华大学预科班,两年后的1915年,恽代英转入本科,在哲学专业学习。

那时候母亲因操劳过度已经离世,大哥精神状态不佳,父亲为了生计,去外地谋职。

作为家里的次子,恽代英不得不早早肩负起家庭的重担。过去他本是有较充足的零用钱的,不过现在,他除了留足买书的钱外,剩下的都用来补贴家用。

他衣着朴素,母亲在世给他做的丝绸衣服,他很少穿着。他也从不抽烟喝酒,更不打牌。他甚至吃饭从不挑菜,一碗白米饭,加上青菜萝卜干足矣。

恽代英对弟弟说:“父亲老了,我们必须努力自立,一家人都靠一个人这是不对的,我们应该革新中国的家庭。”

从现在的视角来看,很难想象这样一位二十岁左右的青年,在那种环境下,能有如此的认识和修为,能如此地自立自强。

相比当下,不少年轻人稍微遭受到一点挫折痛苦,动不动就喊躺平、摆烂,真是天壤之别,引人深思。

恽代英没有虚度自己的大学时光。

学习之余,他常跑到家附近的黄鹤楼石矶上眺望远方,看浩浩东流的长江,抒心中之感怀;

他提出“未来的梦”的构想,从半工半读、勤工俭学、教育救国、实业救国等角度去进行深入探索;

他受到马克思“怀疑一切”的思想观的启发,写出大学毕业论文《怀疑论》,不仅发表在校刊《光华学报》,还发表在国内颇具影响的《少年中国》杂志上。

他还在武昌组建了“重自治不重他治,重利人不重利己”的进步青年团体互助社。

几乎是同时期,在湖南一师的毛泽东也组建“集合同志,创造新环境,为共同活动”的进步青年团体新民学会。

优秀的人彼此会互相吸引,恽代英和毛泽东渐渐开始有了较为频繁的书信往来,彼此欣赏,互相勉励进步。

1918年,恽代英在中华大学毕业,以第一名的成绩。

按照他的水平,在社会上谋得一份风光无限的职业,可以说是易如反掌,但恽代英却接受中华大学校长的邀请,成为了中学部的主任,以及校刊《光华学报》的主编,同时还要兼许多课程。

恽代英每月只能拿四十块银元,相比毛泽东在北大图书馆做管理员的八块大洋,着实多了不少。但与其他学校的主任、主编职位薪金相比,则只有三分之一。

作为家里的顶梁柱,这点薪资对恽代英来说,实在是杯水车薪,但他有感于母校5年的培养,并不计较报酬高低。

在中华大学,恽代英推行了许多具有进步意义的改革举措。

如整顿校务3条措施:

- 选择有教育学识之教师;

- 教师须有真品格;

- 教师须与学生有极密切关系。

同时,他还要求学生养成记日记的习惯,鼓励他们办刊物、组织讲演会,还要求教师与学生谈心交心,甚至要求全校师生每人每日做一件以上助人自助的好事。

因此,恽代英被大家称为“好事先生”。有些人却是表面上念第三声,背地里念第四声,意在揶揄他没事找事,多管闲事。

可恽代英却说:

“国家兴亡,匹夫有责。不关心国家大事、不爱国的学生,不是好学生。”

在了解到这段经历后,我其实挺羡慕中华大学中学部能有这样一位主任的。

试看当今的不少学校,有些虽顶着所谓省重点、市重点的光环,其教学理念、教学质量却落后得可怕,其背后的权钱交易、唯分数论又坑惨了多少本有实力却无背景关系的有志青年……

恽代英推行的种种举措,难免会有一些考虑欠妥的地方,必然会动一些所谓既得利益者的蛋糕,受到相应的阻力。

但作为一名教育改革的闯将,他的探索不仅是值得的,也是让人肃然起敬的。

1919年五四运动中,恽代英带领学生罢课游行、宣传演讲、静坐示威,并创办《学生周刊》,写下发刊词,向军阀施压:

“嗟我中国,强邻伺侧,外交紧急,河山变色。

壮哉民国,风起云蒸,京津首倡,武汉继兴。

惟我学界,风潮澎湃,对外一致,始终不懈。

望我学生,积极进行,提倡国货,众志成城。

力争青岛,事业至诚,口诛笔伐,救国之声。

愿我同胞,声胆俱张,五月七日,勿忘勿忘。”

发刊词铿锵有力,掷地有声,却惹怒了军阀王占元,随即对学生运动进行镇压。

恽代英写下《武汉学生被官厅解散最后留言》一文作为回击,该文油印好后,派人连夜送给当时在长沙办《湘江评论》的毛泽东。

毛泽东临时增刊,以全文刊登,并表示强烈支持。

同年,毛泽东领导的驱张运动,也得到了恽代英的大力支持。

恽代英组织武汉进步青年团体,在武昌召开了声援毛泽东驱张大会,会后还举行了声势浩大的游行活动。

而后当毛泽东结束驱张运动,从北京回长沙时,在武昌待了半个月。

虽然恽代英与毛泽东神交已久,但这却是第一次见面。两人时常促膝长谈,多有共鸣。

若不是因为后来的革命形势太过波谲云诡,二人的共事机会太过寥寥,这湘鄂的两位英杰,又会碰撞出多少惊天动地的火花和故事来,真是未曾可知!

不过可惜的是,这些都只能停留在种种假设之中了。

迫于种种压力,恽代英被解聘。1920年1月,恽代英离开了中学大学中学部,这个他工作学习了数年的地方。

尽管如此,恽代英的大名却因为五四运动被许多人知道了。

在青年人中,恽代英尤受推崇。

在他们看来,恽代英是五四新人物,是偶像,是导师,是中国青年的精神领袖。

3

离开了中华大学中学部,下一步该去哪呢?

恽代英当时收到了两份聘请信:

一份来自安徽省省立第四师范学校校长章伯钧;

一份则来自湖南一师教育长舒新城。

考虑再三,他决定去安徽。

之所以去安徽,主要原因在于,安徽四师的校长章伯钧与他同龄。

除此之外,章伯钧也曾在武昌读书,在五四时期参加过武汉学生联合会,同时,他也是恽代英创办的利群书社的常客,在教育上也有着自己的一些想法。

正所谓英雄所见略同,做起事来相对会容易不少吧。

果真,在安徽四师,有章伯钧的支持,一开始,恽代英的各项工作开展的很顺利。

他改革教学方法,摒弃旧教材,自编新讲义;

同时,他还根据青年学生的思想实际写出针对性的文章,分享给学生;

他还主张民主管理学校,建立学生自治会。

这一系列举措下来,学校校风为之一振。正应证了恽代英说的一句话:

“我主张的教育与现在的教育之章程不同。

我所主张的教育,教出来的学生能自动自做。……其目的是要把学生培养‘成为社会有益的人’”。

拥有如此先进的教学理念,如果恽代英不是牺牲得那样早的话,想必也是一位教育大家了吧。

在安徽四师,恽代英除了在课堂上宣传民主科学,甚至还带着学生出门搞调研。

是的,你没听错,恽代英带学生走出校门搞调查研究。

毛泽东在湖南一师的时候,搞调查研究还是偏个人或几个人的事情,而到了恽代英这里,他直接带着一批学生,开展社会实践了。

当年暑假,恽代英带着几个学生前往黄山,途中作各种社会调查,数日未归,被家长视为“大逆不道”、“把孩子引入歧途”。

甚至还有人诬陷恽代英“组织党羽,煽动学生,图谋不轨,大逆不道。”

最终的结果与之前在中华大学中学部何其相似,恽代英被迫离职,再次失业。

尽管在安徽四师只待了近一年时光,但恽代英的工作是卓有成效的。

鉴于他的工作能力,也鉴于他在五四运动时期所逐渐积攒的巨大影响力,恽代英到四川泸县任教务主任,后转任校长。

恽代英和在之前的学校一样,不遗余力地推行教育改革,当然,其最终的结果也颇为类似,那就是最终都迫于压力辞职。

也许是因为一次一次的尝试不能如愿罢,也许是因为在不能如愿中发现当时社会矛盾已经深入骨髓罢,恽代英最终应邓中夏的邀请去了上海,开启了职业革命家的道路。

既然单纯的教育改革行不通,那就用暴力革命,去斩断旧社会的枷锁,迈向新的道路!

4

1930年5月6日,上海杨树浦。

此时的恽代英,已经走上革命道路数年。这些年来,他参加领导五卅运动、担任过黄埔军校政治主任教官、参与组织发动南昌起义、广州起义……

一路走来,许多战友倒下了,革命形势也愈发不容乐观,但恽代英知道,只要自己还活着,就要努力为着信仰和事业继续奋斗。

当时的恽代英,因为认可支持毛泽东的工农武装割据的思想,批评李立三的左倾盲动主义路线,被李立三下方到基层一线工作。

要知道,在当时那种白色恐怖的氛围中,一线工作,基本就是命悬一线,恽代英却“衣披旧短衫裤,足御破皮鞋而不着袜,往与贫民窟内。”

那天,他打扮成工人模样,带着一包传单和活动经费,准备去指定地点与人接头。

妻子沈葆英担心他的安全,说:“二哥,今天你就别去工厂了,我总觉得有些不对劲。”

恽代英却说:“不去不行啊!怡和纱厂的支部刚遭到破坏,工人信心受到打击,我必须去当面交代一下!”

妻子不再阻拦,可谁知,这一别,竟是永别。

恽代英被捕了。

他作为共产党嫌犯,被押到了巡捕房。

为了隐藏身份,恽代英称自己叫王作林,是武昌电信局的失业工人,到上海来找工作。

由于恽代英坚决不承认自己是共产党,被气急败坏的巡捕轮番毒打。

随后,他被铐了起来,腿因为长期蜷缩而麻木到动弹不得。

之后很长一段日子里,恽代英都在于敌人做着艰苦的斗争。因为他的小心谨慎,他的身份并没有暴露,眼看就有被释放的可能。

但这个世界上没有那么多如果。

意外总是在人不经意的时候不期而遇。

恽代英被出卖了。

出卖他的人叫顾顺章,曾经的中共中央特科科长,当时的他已经叛变了。

因为他的叛变,包括恽代英在内的许多中共早期领导人,全都英勇就义。这样的叛徒,即便曾经有过功劳,也终将被历史唾弃。

面对顾顺章的指认,恽代英也不再隐瞒自己的身份,他知道这种隐瞒已经毫无意义。

他对前来劝降的国民党官员说:

“我从参加共产党那天起,就认定共产主义是唯一的一条救中国出水火的光明大道,而蒋介石走的是一条祸国殃民的黑暗道路,别看眼下得势,但注定是没有前途的!

不管别人做什么,我绝不背叛我的信仰!”

蒋介石知道,恽代英是青年领袖,曾经的黄埔军校政治总教官,宣传鼓动能力极强,影响力很大。

既然恽代英选择拒绝与自己合作,既然这样优秀的人才不能为自己所用,那就必须得立即处死。不然,放虎归山,后患无穷。

恽代英知道,自己表明拒绝的那一刻,生命就已经进入倒计时了。

尽管他视死如归,但心中未免也会有些遗憾,毕竟,自己的妻儿还安定否?自己不能看到革命胜利的那一天了……

曾经一起并肩奋斗的战友们,有的已经逝去,有的则依旧坚持斗争。自己如今身陷囹圄,必死无疑,但离开这个世界之前,至少可以像文天祥一样,以诗言志,留下一点自己的声音吧。

想到这,他思绪万千,虽然身体已然虚弱得不成样子,但他强撑病体,用手铐用力地在墙上刻下一首流传至今的绝笔诗:

“浪迹江湖忆旧游,故人生死各千秋。

已摈忧患寻常事,留得豪情作楚囚。”

这首诗后来被狱友广为传诵,成为他们坚持斗争的精神支柱。周恩来也多次将这首诗抄给身边的工作人员,以示勉励。

临刑当天,恽代英神色坦然,昂首挺胸,走出牢房。似乎所有的虚弱与不堪,在他身上都一扫而空,有的只是满腔正气。

恽代英说:

“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。杀头、枪毙,对于共产党员来说,是随时准备着的。”

随后,他唱起了《国际歌》,并对准备扣动扳机的狱卒发表人生中最后一次演讲:

“蒋介石走袁世凯的老路,屠杀爱国志士,献媚于帝国主义,较袁世凯有过之而无不及,必将自食恶果……

我身上没有一件值钱的东西,只有一副近视眼镜,值几个钱,我死后,这副眼镜送给你,做个纪念。

我身上的磷,仅能做四盒洋火。

我愿我的磷发出更多的热和光,我希望它燃烧起来,烧掉这老的中国,诞生一个新中国来!”

恽代英不愧是出色的演说家,一番慷慨激昂的演讲,竟让狱卒不忍心扣动扳机。

无奈,监狱长只得临时换了一个行刑手。

当子弹就要穿透恽代英胸膛时,他用生命中最后一声呼喊结束了自己光辉而又悲壮的一生:“打倒新军阀蒋介石!中国共产党万岁!”

黄埔一期生、因“缴费怠倦”而服刑的国民党军官赖惕安,亲眼目睹了恽代英的牺牲全过程,他写道:

“当恽代英高唱《国际歌》走向狱中菜园子刑场的时候,我看着他高大的背影,吃力地拖着脚镣,脚步蹒跚地一步步向前走向死亡。

这是个了不起的共产党人,要知道他有个年幼的孩子,心中有妻儿的拖累,蒋介石还许诺他妻儿团圆,高官厚禄,但他为了自己的信仰和追求选择了死亡。

他是我们黄埔生的真正的老师和兄长,以自己的死亡遵循他给我们的讲课和讲演中提到的气节与信仰,这是我见到的真正的伟人。”

臧克家说:

“有的人死了,他还活着。

有的人活着,他已经死了。”

恽代英当然是前者。

英魂不逝,浩气长存。

5

当我从对恽代英烈士的追忆中走出时,已是傍晚黄昏时分了。

我从长椅起身,再次走到了恽代英烈士的塑像前。

夕阳西下,整个校园笼罩在一片金黄的幕布中,塑像当然也浸染在其中。石刻的塑像和基座的题字在阳光的照射下显得熠熠生辉,有些耀眼,又有些温暖。

此时是四月,校园芳菲依旧,春意盎然。

而多年以前,南京雨花台,恽代英却被敌人杀害,英勇牺牲。他的背影定格在了四月的末尾,五月的开头。

因为对恽代英的一生有了一个全景式的了解,此刻看着塑像,我心中有了诸多新的感受。

这感受当然不是模糊未名的,它们更多是一种杂糅体,包含了我对恽代英一生为中国革命奋斗的敬仰之情、对他的才华横溢、认真刻苦、高尚品质的欣赏之情、对他壮志未酬、英年早逝、慷慨赴死的惋惜之情……

怀抱着这样复杂、严肃又略显沉重的情绪,我对着恽代英烈士的塑像,深深地鞠了一躬……

回校的路上,我的脑中思绪万千。

作为一个生于和平年代的青年,如果不是透过层层史料,我很难想象,一百年前的时候,彼时的中国还是处于一种内忧外患的时代,也很难理解,那时候为何有许多仁人志士会抛头颅、洒热血……

我们现在看似和平安定的生活,实际上都包含着他们为此而进行的每一次英勇斗争。

也许,随着时间推移,有的人渐渐不会再回望曾经的历史,甚至对历史中的人或事都已模糊淡忘,但革命志士的功绩不可磨灭,这是肯定的。

作为我辈有志青年,想要在新时代做出一些成绩,我们要做的,不是一味的抱怨,不是一味的逃避。

相反,我们要学习革命志士的精神,继承革命志士的遗志,要不忘自己的初心,牢记自己的使命,从改变自身开始,从身边小事踏实做起,才可能让自己的人生路越走越顺,才可能让整个社会变得越来越美好。

1950年4月29日,是恽代英烈士殉难19周年纪念日。

中南海西花厅,恽代英的战友,也是共和国的总理周恩来挥笔题词道:

“中国青年热爱的领袖——恽代英同志牺牲已经十九年了,他的无产阶级意识、工作热情、坚强意志、朴素作风、牺牲精神、群众化的品质、感人的说服力,应永远成为中国青年的楷模。”

他已经离开很多年了,但又未曾离开。

他一直活在为了理想而奋斗着的人们心里,直到永远。

,