本文图片来自于公开网络

这两天随着直招军官的大力宣传,引起了另外一个类似来源群体的关注与焦虑,这就是军队文职人员。

从来源看,他们都是地方大学毕业生,文职人员中也不乏“双一流”,至少笔者所在院校是这样的;另外有的直招军官警官可以选择驻地,这一点与文职人员也比较类似;但是,相较于直招军官警官的身份,以及他们更有保障的待遇和前途,就让文职人员无法淡定了。有不少文职在跟我讲,如果直招军官方式早点铺开,貌似当年去当个军官也不错,反正干的都是跟现在一样的活儿,但身份就不一样了。

这些观点具有一定的局限性,毕竟招军官的标准要比招文职的高,任务职责也不同。不过从中也能看出,随着改革的深入进行,在理想与现实的反差下,部分文职人员对文职制度的前景,是存在一定困惑与忧虑的。弄清他们忧虑是什么,以及弄清文职制度的前景到底如何,值得仔细研究。是为本文之目的。

一、文职人员的来源与分布特点

其实文职并不是什么新鲜事物,起码清末就有了,比如陆军部的文职、院校教员、国军的文职(比如电影《八佰》里的“铁算盘”)。从类型看,基本上只有科研院所的文职这种类型可以认为是现代科技昌明时代才出现的,以前没有。

从来源上看,文职的来源正在逐步优化。总体上学历比较高,部分具有社会工作经验,除技能型文职目前比较欢迎退伍士兵转改以外,现在的技术型和管理型基本迷上了社会招聘。军转文被暂停,以后也不知道还要不要再招转改的。

性别分布上,女性非常多。一方面对大部分地区来说,收入并不高,另外它比较欢迎家属,还有就是前几年招聘条件不高的时候,有很多人像买股票一样逢低吸纳上岸了。

总的看,由于很多体制机制还没有理顺,待遇以及各种问题还没有解决,对高层次人才来说目前吸引力有限,来的还不是太多。不过“填坑”的大任务已经基本无忧。

再从文职的分布看,也形成了一些区别于军官的特点:

1.大杂居,小聚居。这和我国人口分布很像。全部人员混在一处和主流的现役杂处,而各个小单位里边,文职又是自己一个队伍聚集在一起。

2.各司其职,流动性弱。不管是管理的还是技术的,大家都干的是自己的一摊活儿,需要代表一个组织去做决策的机会几乎没有或者聊胜于无,岗位是定死的,基本没办法流动,从进来的那一刻起,基本上可以知道自己退休的样子。

3.核心利益个人化。所有文职的核心利益是长干,干的比较顺畅最终干到退休,而不是出成绩要提拔或流动起来换单位最终把官越做越大。做技术的最多提个学衔,和地方名校、科研院所相比,天花板还是比较明显的。

二、文职人员都在忧虑什么?

文职的忧虑各有特色,各有不同,但总体上有以下几类(难免挂一漏万,欢迎文职战友们补充)。

1身份忧虑。

文职的分类目前有管理类文职、技术类文职、技能类文职,单纯从业务上看,基本对应于以前旧体制的行政管理干部、文职干部、职工(工人)。虽说是属于军队工作人员,但社招文职的档案关系在地方人才市场,有的人说明明是军队编制内的人员,这咋感觉有点像人事代理呢?

身份认同上,有的单位文职多些,特别是院校科研院所还好一些,有的单位架构小,人少,文职数量更少,与别人不同类的感觉会油然而生。同时基于这个身份,也会顺便带来管理上的忧虑。有的单位把所有文职都当现役用,五加二白加黑一视同仁,最后让文职认为自己干活儿的时候就是当现役用了,但轮到其他好事的时候不是。

本来在管理上就已经难以做到平等了,更何况在军队是要打仗的,搞保障的本身不会居于主导地位,这一点对于技术类文职和技能型文职没有问题,但这个身份会造成管理型文职长期无法出头,各级组织的主要负责人都是现役啊,有的单位会形成一种现役是主导,文职是主体的结构。

对于技术类文职来说,有个问题是不好解释的:同一个事儿有的是文职,有的是现役,既然用文职说明这个活儿文职可以干得了,但实际上以前同工不同酬的问题更严重些,现在待遇相差无几,部分政策如住房公积金政策文职还有优势,却轮到现役不高兴了,特别是边远地区的。

另一个尴尬的群体是军转文。有的单位把转改文职当现役用,忽略了其文职的根本属性,结果是有的同志兴高采烈地,前脚刚离开边疆回家,后脚就关在家乡的值班室了。如果在忙碌的单位,家属感觉另一半还在继续当兵,但少了现役头上的尊崇,但在那些明明根本就不是个主战的单位也不知道成天在忙什么,已经退役回家了还继续五加二白加黑就难以接受了。

当然,在比较清闲的保障单位或者院校科研院所,还是能享受到部分尊崇,相对也是比较满意的,大家的忧虑还相对少一些。

2发展忧虑。

主要是体现在职业发展上的业务忧虑。文职的业务忧虑是比较多的。

第一是忧虑自身所学能否和部队结合,有的专业偏向地方,在部队联系有限,不容易找到发展方向或者天花板比较低;有的技能军地有较大差异,需要重新学习;

第二是忧虑自身的能力素质不匹配军队的发展需求,有的忧虑军队的建设水平落后于地方水平,自己干几年以后水平不行了,先进经验无法积累,毕竟能力这种东西用进废退是个真理;有的认为自己来自地方,对部队了解有限;有的发现环境变化了,越来越强调姓军为战,自己能不能适应不好说;

据某官方公众号报道,有的文职以前在部队是个好参谋,但去了人武部组织战场卫生勤务保障,在想定计划上征用了一家地方大医院,直接把该医院的所有床位在统计保障实力时全部统计在内,结果该计划被判不合格。因为实际上地方医院的病床上还有病人啊,哪里提供得了那么多床位!尽管这个事情凸显了很多小军医院没多少病患的事实,造成从部队里面出来的人直接把旧经验套在新环境上,闹了个笑话,但也确实说明这些岗位需要一个重新适应的过程,真的并不是来了就能干的。

3待遇忧虑。

说起待遇,文职普遍还是比较满意的,当然,国内经济社会发展不平衡,富裕的地区这点钱杯水车薪,真的适合家属或者家里一半在里面保稳定,另一半去外面挣钱;穷的中西部地区待遇(其实就是工资)还是相当不错的。

这里说的待遇忧虑,其实更主要指能不能长干的问题。理论上来说,是鼓励长期干的,但未来怎么样,文职并不是都有底,担心是否能长期干下去是个人之常情。

还有一些其他待遇问题,比如户口及其附属的待遇问题,一些特大城市文职落户有难度,子女上学、就医等都存在问题。

三、文职制度的前景判断

1管理型文职。

从目前的情况看,管理型文职实行委任制,不管你是社会招聘的,还是以前的部队转过来的。考虑到现役后面会流动起来,一部分管理型文职会有成长成为各部门副职的机会;

不排除一部分人被上级叫走帮忙,也有可能留在上级单位;

一部分变成老同志,资格老,资历深,工作单位的事什么都知道,最后是“家有一老,如有一宝”似的存在;

还有一些特殊单位的文职,不排除由于编制不合理,最后是人员迅速占位以后不流动,长期死水一潭。

2技术型文职。

从目前情况看,技术型文职在快速填满。有的单位不适合技术文职的长期招不来人的,不排除把编制取消;

院校和科研单位任务比较少但人员使劲招,把编制填满后不排除存在内部过度竞争的问题;

技术型文职出现兼职,跑去干管理变成参干助也是很可能的,毕竟一个军医四处跑变成不在编的参干助已经是事实,随着技术工作变少,在岗的文职年轻人最后也变参干助就更没什么奇怪的了;

文职可能找第二职业,特别是一线大城市收入不高的文职;

部分文职可能发展较好,很快评上高级职称,当然也可能要承担更大的压力。

3技能型文职。

目前技能型文职非常喜欢退役军人来考,因为这些人可以适应管理,对部队比较了解,用起来容易得心应手。

技能型文职的核心竞争力就是技能比如开车做饭,理发文印等等。理论上来说,只要这些技能不过时,这些岗位就得存在。

对这批人来说最大的威胁是社会的变迁与军队的突变式发展。对军队来说平常是变化比较慢的,但是一旦战争来临或者赶上改革,会非常迅速的变化,看你能不能适应。

4转改文职。

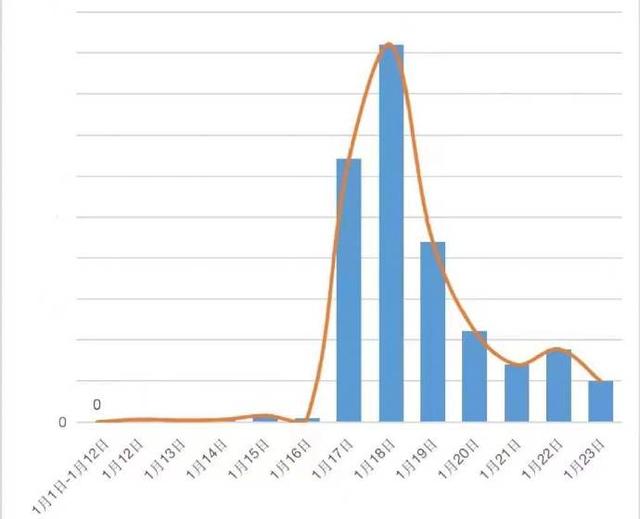

据公布的信息,第1年有4567名,第2年第3年都差不多,因此人数估计应该最多在14,000左右。

这是一个非常非常小众的群体,基本是个现役的脑子,文职的身子,在不同的地方情况还有比较大的区别。

在人武部等严重缺人的单位,基本和现役也没啥大区别。考虑到编制很缺,根本不是主战单位,不可能给他更多编制的情况下缺人问题难以解决,估计把剩下的一些坑都填满了然后长期运行下去吧。

至于抓住机会调整到大机关大院校的文职,由于比较年轻,估计蹲几年苗有可能有小发展。

其实不管是什么文职,总体上都区别于战时和非战时。《条例》里面明确规定战时不得辞职,而且可以转服现役。也许是留个旋转门。毕竟一旦到了战时,敌人的子弹分不清文职和现役。

,