我的童年、青年、中年都是在铁西兴顺街小六路度过的。

小时候,我家胡同的东出口正对着铁西工人俱乐部的西门。还是在六十年代初期,铁西小六路是一个繁华的文化市场。铁西工人俱乐部的东面是铁西电影院,南面是演曲艺的茶馆,著名的相声演员杨振华经常来这里说相声。

记得四岁那年,铁西区幼儿园在工人俱乐部搞汇演,我和六个小朋友表演拍手舞。阿姨把我们带上舞台,几个小朋友都吓跑了,唯有我坚持表演完,为此得到了奖励,是一个陶制的小鸭子。从这以后,我就老盼着再登上这个舞台,可遗憾的是,此生只有这一次。

▲1960年代学生冒雪去俱乐部

五十年代和六十年代初,俱乐部每天都上演京剧评剧,一张票也就四五角钱。可那时,父亲一人上班,每月工资才三十多元,要养活全家六口人,根本舍不得花钱看戏。记得有一天,我们胡同的大人们奔走相告,筱俊亭要到铁西工人俱乐部演《打金枝》。很多戏迷都蜂拥而至,俱乐部内座无虚席。听到里面锵台锵台的锣鼓声,把我急得团团转。真想用崂山道士那个穿墙术,穿墙而过。天无绝人之路,忽然看到大门上有个小洞洞,正斜对着舞台。我趴在洞洞上将近两个小时,断断续续的看完了这台戏。

▲当年铁西工人俱乐部的乐队

进了工厂后,单位把看电影看戏作为职工福利,每逢节假日就会搞包场 。那年最火的是朝鲜影片《卖花姑娘》,边看边哭,眼睛都哭肿了,像水蜜桃似的,手帕都能拧出水来。那两年,是我这辈子看电影最多的的时期。比如国产电影《高山下的花环》,动画片《大闹天宫》,越剧电影《红楼梦》,评剧电影《花为媒》;南斯拉夫的《桥》、《瓦尔特保卫萨拉热窝》;日本的《望乡》美国的《加里森敢死队》。1998年,美国大片《泰坦尼克号》在中国放映,我连看了两场,据说这部影片在中国上映曾创造3.6亿票房纪录。

那个年代 看电影对老百姓来说,是业余文化生活的高层次享受。年轻人处对象,家里来客人,都是要请看场电影,看电影不仅是一种休闲,更是一种享受。

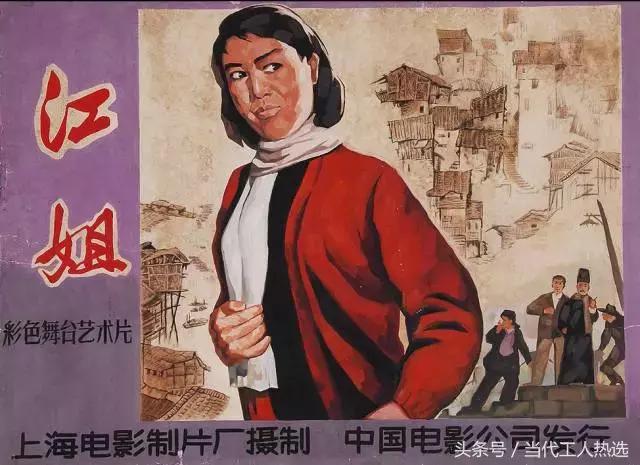

八十年代后期,铁西工人俱乐部又恢复了文艺演出。韩花筱三位评剧表演艺术家又回到了舞台。在工人俱乐部,我先后看了花淑兰演的《谢瑶环》和韩少云筱俊亭演的《江姐》。1985年赵本山在工人俱乐部亮相,穿着沾满泥巴的靴子,上演小品《摔三弦》,让俱乐部又火了起来。那时门票八角一张,巩汉林、潘长江都来演过专场。

九十年代,电视机普及到了千家万户,进文化娱乐场所看电影和戏剧的人越来越少。随着铁西工业的衰落,铁西的文化产业也开始萎靡。放映场所纷纷倒闭,最后所剩无几。文艺团体开始入不敷出,演出越多赔钱越多。后来,铁西工人俱乐部只好转行放映电影。那时,花一角钱就能看全天循环,整个剧场内也就十几个看客。到了1992年,我们家的胡同连同铁西工人俱乐部、铁西电影院被政府整体拆迁,作为棚户区改造,建起了一栋栋居民楼。

铁西工人俱乐部、铁西电影院,永远的消失了。它们就像一棵繁花落尽的大树,留住的是一代人的记忆,但终究将隐没在快速前行的大时代身后。

如今,在铁西区很多繁华的地段中,在万达广场、在万象城、在兴隆大家庭 一座座影视城应运而起。铁西工人会堂,铁西文化馆,铁西工业博物馆,记载着历史的厚重与沧桑,承接着美好和希望。广场的大妈舞、社区的惠民演出、公园里的弹拉吹唱、小区的露天电影,无处不在的文化艺术,熏陶感染装饰着铁西新区。那个贫穷动荡的时代一去不复返了,我们的物质生活和文化生活越来越美好......

--------------------------------

[版权声明] 图文来源网络,版权属于原作者。

原创 周立君 当代工人杂志

更多好文,敬请关注我们的两个职工帮帮帮、当代工人杂志

,