浙江绍兴西南的兰渚山,风景宜人,据说当年越王勾践曾在山上种过兰花。兰渚山上有一亭,名日兰亭。

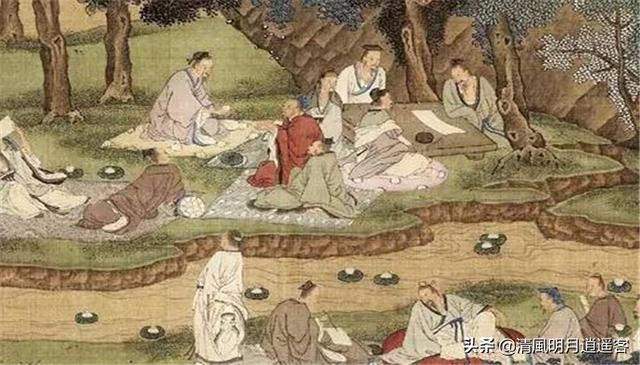

晋穆帝永和九年(353年)阴历三月初三,被称为上已日。会稽内史王羲之,与名士谢安、孙统、孙绰,以及本家子侄王凝之、王献之等四十一人宴集于兰亭,饮酒赋诗,曲水流觞,被誉为千古佳话。史载有十一人各成诗两篇;;十五人各成诗一篇;时年九岁的王献之等十六人拾句不成,各罚酒三杯。王羲之将大家的诗集起来,用蚕茧纸、鼠须笔挥毫作序,写下了举世闻名的《兰亭集序》,这幅作品被后人誉为天下第一行书”,王羲之也因之被尊为“书圣”。

风雅如此,令后世文人赞叹艳羡,但其实,上巳节最初远没有这样的风流蕴藉。上巳节,俗称三月三,是中国民间的传统节日。上巳节有起源于兰汤辟邪的巫术活动之说,用兰汤以驱除邪气。

魏晋是中国历史上大动荡、大混乱的时期。立于危世,命如朝露士大夫为明哲保身,逃避现实,或“晤言一室之内”,或“放浪形骸之外”。他们坐而论道,谈玄说理,寄情山林,纵酒享乐。就连过上巳节心态也与普通人有所不同:既以当局者的身份介入其中,也借助文字以旁观者的姿态,对风俗民情加以记述。上已节为他们提供了鲜活生边的创作素材,反过来,魏晋名士又自然而然地影响了上已节的面貌促进了节日风俗的流传。

最经典的例子,便是王羲之们的曲水流觞。魏晋名流的聚会,少不了酒和诗。酒是感情的催化剂诗是情感的衍生物。饮酒作诗要有规矩,“曲水流觞”,便是文人的规矩。

首先,需择一处便利之地,将水从高处引来,环曲成渠,是为“曲水”。再将盛酒的酒杯“觞”浮于水面,使之从上游顺流而下,借助水流之力传杯送盏,即是“流觞”。

“觞”这种盛酒器,通常选取材质较轻的木头制作,椭圆、浅腹、平底。小而体轻,底部配托,可浮于水面。另外也有陶制的,两边有耳称“羽觞”,亦称“耳杯”,因体积比木杯重,玩时要放在荷叶上,使其沿流而行。

与会者列坐于河渠两旁,待觞飘至身边。觞在谁的面前打转或是停下,谁就要取过一饮而尽,然后按照事先讲好的规矩,或吟诗,或咏唱,以为娱乐。当然,如果饮酒之人无力应对,就得接受罚酒

据王羲之的《兰亭集序》,他们曲水流觞的兰亭,周遭是“崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右”,对平素便啸歌行吟于山际水胖的名士们来说,可谓最佳的聚会地点。

,