作者:羽川。今日头条原创首发

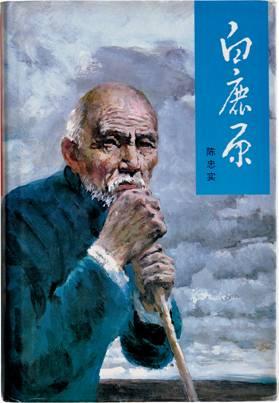

陈忠实,中国当代著名作家,中国作家协会副会长。

1993年,陈忠实发表自己唯一一篇长篇小说《白鹿原》,1997年,该作品获茅盾文学奖,并被改编成同名电影、电视剧、话剧、舞剧、秦腔等多种艺术形式。

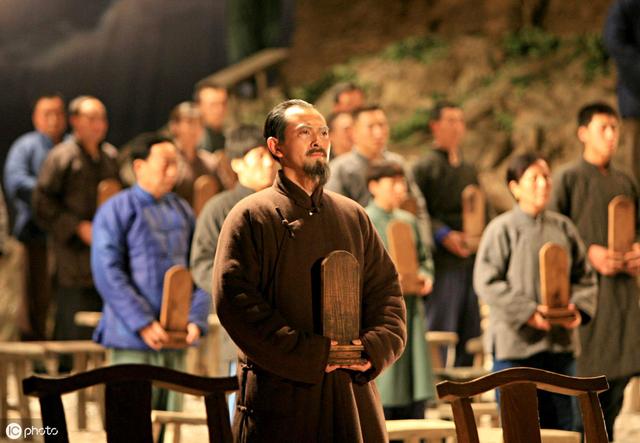

《白鹿原》话剧

2016年,陈忠实于西安西京医院去世。

在病床上,陈忠实签下了最后一份出版合同《儿时的原》,将自己的儿时回忆、坎坷的作家之路记录下来,留给更多追梦的人。

回忆自己的文学之路,陈忠实在《儿时的原》中写道:

“走你认定的路吧!因为任何动摇包括辩解,都会耗费心力耗费时间耗费生命,不要耽搁了自己的行程。”

1.用透了底的布鞋,走认定的路

陈忠实的求学之路,从一双流血的脚跟开始。

那时候,陈忠实刚过了人生第一个本命年。为了继续自己的学业,他必须和二十多名学生离开家乡小镇,到三十里外的灞桥镇投考中学。同他一起的许多小学同学都已结婚生子,他是年龄最小、个头最矮的一个。

国道上铺满了沙石,他走着走着,感到脚后跟一阵刺痛。

他脚下的旧布鞋已经磨破,脚后跟磨出的红色的肉丝,血渗透了鞋底和鞋帮。他就这样用淌着血的脚跟,一步步走完了三十里的沙石路。

陈忠实就在这样的疼痛和无助中,萌生了“退出”的想法,他安慰自己“对念中学也没有太明晰的目标,回去割草拾柴也未必不好……”

可就在这时,一声火车的汽笛响彻云霄。

第一次看见火车的他,陷入了长久的震惊:

“天哪!这世界上有那么多的人坐着火车跑哩而根本不用双腿走路!他用双脚赶路却穿着一双磨穿了底磨烂了脚后跟的布鞋一步一蹭血地踯躅!”

回家不是不可,读书不是不可,然而陈忠实却下定了决心:不能永远穿着没后底的破布鞋走路。

从那以后,他无论在生活中遇见怎样的困难,总会听见命运中的那一声汽笛的嘶鸣,眼前浮现那一双流着血的脚跟。在追逐梦想的过程中,困难总比办法多,在陈忠实的一生中,这声汽笛应该被叫作“初心”,而这双流血的脚跟便叫作“坚持”。

他用流血的脚跟走进了中学,也用流着血的脚跟走上了文学之路。

陈忠实与家乡“白鹿原”

2.穿粗布衣吃开水泡馍,却爱上了“浪漫”的事

陈忠实家境贫寒,父亲靠卖家里的小叶杨树供陈忠实和哥哥读书。到了陈忠实上中学时,家里已经捉襟见肘,甚至到了不得不让他休学一年的地步。

每当新的一周开始,陈忠实都会背着一周的粗粮馍馍,一日三餐靠开水泡馍度日。

粗布衣、开水泡馍,让他从小埋下了自卑的种子。

初二那年,他喜欢上了文学,开始尝试文学创作。对于普通的题材已经感到厌倦的陈忠实,将自己无聊时写的两首小诗抄在了作文本上,却因为小诗太过出彩,反而得到了“以后要独立写作”的评语。

陈忠实是一位有着文学天赋的人,他自己成为“文学的敏感神经”。对文学敏感的人,对生活琐事亦极其敏感,老师的评语,让他原本就自卑的心受到了沉重的打击。

他找到了语文老师,将红墨水写下的评语撕碎,摔到了老师面前。那学期的期末,他的操行降到了“乙”。

陈忠实开始了与老师“作对”的日子:从不举手,从不主动打招呼,见到老师就远远避开。自卑和“羞辱”,并没有让他丧失对文学的信心,他暗暗下定决心:澄清自己,证明自己。

不久后,语文老师再次要求学生自由发挥完成作文。

陈忠实写下了自己第一篇小说《桃园风波》,取材于他村子里果园入社时发生的事。这篇作文得到了语文老师的肯定,得到了“5 ”的评分,比满分还要高。那是他第一次得到的满足感,直到多年以后还清晰地记得。

艰苦的求学经历,让陈忠实一直背负了“自卑”的枷锁,他最大的希望,就是能够有朝一日从自卑中站起来。

追逐梦想的路,从来就没有简单一说。艾略特说:“理想与现实之间,动机与行为之间,总有一道阴影。”对于陈忠实来说,这道阴影就是家境的贫困,这使得“作家”这条路对他而言,变得更加遥不可及。

他选择将这个“秘密”藏在心里,给自己时间默默地努力。

1965年,陈忠实的第一篇散文《夜过流沙河》发表在《西安晚报》上,他在回忆中写道:“第一篇作品的发表,首先使我从自卑的痛苦折磨中站立起来,自信第一次击败了自卑。”

写作已经成了他生活中最重要的部分

3.摧毁、新生,不过是尽力做成一件事

1978年,高考落榜的陈忠实,回到家乡负责灞河修建八华里防洪河堤。

在那时,他从《人民文学》杂志中,看见了当时被称为“解冻文学”先声的小说《班主任》。

陈忠实依然记得,当他在震惊中读完这篇小说后,默默地来到灞河边上,用灞河水洗了把滚烫的脸,心中怦怦直跳——“文学创作可以当做事业来干的时候终于到来了”。然而这种突如其来的文学激情,却被一部小说彻底摧毁了。

这部小说,就是路遥的《人生》。当陈忠实看完路遥的《人生》时,他清楚地知道自己离路遥还有很远的距离,继而产生了前所未有的无力和空虚。

要想成功,必须先超越自我。陈忠实开始反思自己的文学之路:

“我重新理解关于写人的创作宗旨。人的生存理想,人的生活欲望,人的种种情感情态,准确了才真实。”

冷静下来以后,陈忠实开始构思他的第一部也是唯一一部长篇小说《白鹿原》。然而这部跨越了半个多世纪、集结了白鹿两家三代爱恨纠葛的故事,必须以强大的构架支撑才能完成。

上世纪80年代,陈忠实花了大量的时间阅读古今中外的长篇小说,如王蒙的《活动变人形》,张炜的《古船》。当时仍有许多书籍被划为“禁书”,因而如饥似渴的陈忠实,只能选择“地下式”的秘密阅读——陈忠实称之为“有目的的阅读”。

这次“有目的的阅读”,使陈忠实对人物关系、人物构架产生了更深一层的认识。《白鹿原》的结构获得了诸多的褒奖,也成了它成为经典名作的“致胜”关键。

陈忠实在回忆中写道:“灞河河堤水利工程,由我任副总指挥具体实施的。那时,我完成这项家乡的水利工程的心态,与我后来写作长篇小说《白鹿原》时的心态基本类同,就是尽力做成一件事。”

陈忠实在《白鹿原》出版二十周年庆典

4.忍受就是与自身的懒怠做斗争

陈忠实的“高中”学历,成为他心中永远迈不过去的一道坎。

陈忠实中学时,由于家里的小叶杨树都被砍完了,他不得不休学一年。而正是这一年的休学,让他赶上了1962年中国经济最萧条的岁月,高校招生急剧减缩。陈忠实所在的西安三十四中学,全校四个毕业班只录取了八名大学生。

陈忠实高考失利,决定回到农村务农,并且秘密地自修文学。

他给自己定下了一个目标:用四年时间练习写作基本功,争取在四年后发表第一篇作品。在高考落榜的压力下,在饥饿和痛苦的折磨中,陈忠实抓紧所有的机会练习写作。

1978年,中国文学艺术开始“解冻”。已经进入中年的陈忠实终于可以展开拳脚,完成自己构思已久的长篇小说《白鹿原》。

他大部分时间都躲在西安市东郊灞桥区西蒋村的老家旧屋里,从1982年冬天到1992年春天整整十年时间,他在极度的安静中描绘那个以家乡“白鹿原”为背景、跨越了半个世纪的生活画卷。

陈忠实故居

歌德曾经说过:“灵感,只有在孤独的时候才会涌现出来。”

陈忠实享受孤独,也忍耐住了寂寞。在这里,他把所有的痛苦和欲望都抛到了脑后,心中只剩下六个字:坐下来,赶紧写!

《白鹿原》的创作前后历时六年,1992年,这部近50万字的小说最终完成,2018年,《白鹿原》入选改革开放四十年最具影响力小说。

不同版本的《白鹿原》

那个时候,陈忠实已过了“知天命”的年岁,他终于可以自豪地说:“他后来成了一个作家,虽不是著名的,却终归算一个作家。”

陈忠实童年贫困而自卑,休学一年与高考失之交臂,在生活的痛苦中磨砺写作,因一篇小说而“声名狼藉”……他也曾经想要离开文坛,回到学校做普通的乡村教师,可求学之路上那双流血的脚跟,却时时激励着他。

陈忠实为了文学探索了一辈子,坚持了一辈子,为一部著作忍受了十年的寂寞。

回忆那段不平常的经历,陈忠实无限唏嘘地写道:

“忍受寂寞吧!只能忍受,不忍受将前功尽弃,一事无成。忍受就是与自身的懒怠做斗争,一次一次狠下心把诱惑人的美事排开。”

理想之所以称为“理想”,正因为它几乎无法实现,又无时无刻不牵动着我们的心。然而每当捧起《白鹿原》,总能想起隐藏在字里行间的坚持——不要放弃,不可改变,即使双脚流血,也要坚持地走下去。

,