(温馨提示:全文总计4357字,阅读约需3-5分钟),我来为大家科普一下关于你们把专家当圣人吗?以下内容希望对你有帮助!

你们把专家当圣人吗

(温馨提示:全文总计4357字,阅读约需3-5分钟。)

这两三年,因为很多人和事,“专家”这一尊荣的头衔,逐渐在公众心中褪去昔日光环,严重时甚至产生逆反和厌恶情绪。

专家,总体上脱胎于知识分子群体,或者说,读书人。自北宋大儒张载提出 “为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的横渠四句以来,它如同一道光,照耀着读书人的内心,激励他们去立德、立功和立言。它被读书人奉为精神上的圣经,警示自己说话做事要有历史感、文明感,即俯仰间不愧天地,经得起在历史尺度和文明尺度的双重检验。

然而如今,绝大多数的读书人和专家,立德无行,立功无门,立言无壮,逐渐活成了连自己都讨厌的模样。

从数量上讲,其实能有机会进入公众视野的专家比例非常之小,连二八定律放在这里都不成立;其余更为庞大的专家群体,处于“躲进小楼成一统”的状态。风声雨声读书声,自己听;家事国事天下事,管不着。

按照稍微严谨点的说法,专家是在学术、技艺等方面有专门技能或专业知识全面的人;网络化的说法,则是“一件事反复地去做,就成了行家;十年如一日地坚持去做,就成了专家”。

为了方便叙述,我们把学术、学历与职称类标准,同行业技能与职业声望性标准折中一下:具有硕士、博士以上学位且从事与学位相关领域工作的人,可以称一声专家;虽然没有以上学位,但在本领域获得副高级及以上专业职称的人,也可以算作专家;以及,虽然没有以上学位和职称,但是其专业技能、业绩与声誉得到广泛认可的人,也能归入专家之类。

目前我国具有硕士以上学历的人数为900余万人,具有副高级以上专业职称的人数为3800余万人,剔除两者加数中的重合部分,再修正业绩与声誉类专家的统计误差,专家的总数大致在4000万人左右的规模。14亿人口里有0.4亿个专家,相当于我们身边每35个人当中,就有1个专家。

在一个社会的精神建设和物质创造进程中,三十五分之一的那些专家,无疑是佼佼者和引领者。但是,专家的领域属性在社会生活中的曝光面和链接度是大有不同的。

社会生活中涉及到衣、食、住、行、医、教、养这些领域的专家,其研究领域与公众生活之间具有紧密的贴近性;其研究发现、观点言论与决策建议在由成果向现实转化的过程中,相对直接和快速。因而,他们也更容易直接面对公众,并天然地获得更多的关注。这些专家,一般来源于政治领域、公共治理领域、经济领域、金融领域、医疗领域、教育领域、法学领域等学科背景,总体上的文科属性较强。

其他领域的专家,从事着科学与技术层面的研究和开发,理工农医的专业背景居多,即总体上的理工科属性较强。其研究领域与公众生活之间,具有一定的时间延滞和空间区隔;这些专家的所作所为、所思所想与研究发现,在由成果向现实转化的过程中,相对间接和缓慢,基础研究尤其如此。

理工类专家,不尚空谈,往往在实际研发岗位拿研究成果说话,甚至拿出了研究成果也不怎么说话。对于他们,只要不伪造实验数据,只要不违背科技向善的研发伦理,只要不把别人的成品芯片拿来磨掉铭文然后换个包装再谎称是自己的成果,一般来说,他们极少暴露在公众视野。

剩下文科属性为主的专家,要么是所研究的东西没有话题性,要么是从事公众不太关心的冷门绝学,要么是陈陈相因地在本领域的圈子里自娱自乐,要么是困在各种表格和申报里自顾不暇,要么是和很多佛系网友一样累觉不爱然后宅进个人的空间里随别人爱咋咋地。

这样层层剥离下来,你觉得能在大众视野中晃来晃去并且还有些热乎度的专家,数量和比例上还能有多大?

从内在因素上来看,本应该参与公共表达并贡献优质精神产品的专家,在当下职业晋升与发展的游戏规则之下,殚精竭虑,蜡烛两头点着烧,逐渐耗去了青春与韶华,同时逝去的还有日益淡漠的立德、立功、立言的雄心抱负。

在形态上,专家头衔首先是由专业职称支撑起来的。评不到高一层级的职称,不但自己的心中有块垒,职业生涯有缺憾,就连在自己的配偶子女以及亲朋好友同事那里都未必抬得起头。

而专业职称的评定,在高等院校、科研院所里多年来是由饱受诟病的研究成果数量和成果发表级别标准来决定的——成果质量和发表级别可能成正比,也可能不成正比,但第三方化地再进行单独鉴定,推演下来似乎也会衍生其它的弊端,“五唯”的特征明显。近两年好像在“破五唯”,但 “治大国如烹小鲜,一面糊了换一面煎”,其具体执行难免会有波动、走样、反复或者遭到变相搁置。

评上职称从而在形式上成为专家的历程,本来就多多少少有些虐心。但这还没完,职称之外还有诸多更诱人的“帽子”等着你去追逐,比如长江学者、黄河学者、泰山学者、东湖学者、杰青、百人计划、青年千人等等各种或国家或地区或单位的头衔。有了这些帽子,所能占有的资源和话语权以及现实好处,数不胜数,别人有,你不心动?

这样一来,在追逐成为专家和成为更高层级的专家的路上,在摘夺各种帽子和让帽子越戴越大的途中,你不断地写论文,报项目,数量要多,级别要高,至于成果的实际质量与学术研究的人文旨趣和终极关怀,那个是什么?狂奔的身行已经让你没法停下来静思了。

当成为专家的道路和成为专家之后的所作所为如此无奈、心酸甚至带来身心的严酷耗损时,你觉得还有几个专家有热情和冲动去介入公共表达?

从外在因素上看,横渠四句的核心追求,对专家们来说已然“环境不友好”或不合时宜:天地不需你立心,生民不由你立命,绝学不因你复兴,太平不靠你开启。活动空间明显收窄的环境和条件,让专家们进退失据。

民间常说,五百年左右天生圣人。在人类“轴心时代”东西方人文精神的框架建构大体完成之后,从历史发展变革的动力和社会发展的周期上看,这个说法是有一定道理的。

因为推动历史发展的,是一个个故事性的建构力量,它让你相信这个时代是什么,要做什么,有什么问题和矛盾,该用什么方法来解决,解决了就能怎么样。一个故事,往往能管三、五百年。当情况变了,故事讲不下去的时候,来,我们再来讲一个故事。这个新的故事让你继续有各安其职、各守其份的信念和遵循。等之后又不行了,那就再来讲一个……

能讲好这个故事,就是为天地立心;讲好这个故事的人,就是天生圣人。

当然,一个时代,故事最好只能有一个。也就是,天地只能立一个心。多了,运行管理起来就挺麻烦。故事多的时候,就或依赖民众的选择,或动用权力的力量,来挑一个,并让大家都接受和认同这个故事。这就是意识形态。

所以,你觉得,今天的专家,你期望、他能够、我允许他们讲一个什么样的故事,给天地立一颗什么样的心?

接下来,对于专家来说,生民不由你立命。没有我党就没有新中国,中国人站起来了,并且在追求富起来、强起来的路上。这个过程中,专家不但帮不上什么忙,甚至有时候自己不知不觉中就成了那个要被帮的忙。

上世纪二、三十年代时,《申报》的主笔史量才(妥妥的舆论专家),是典型的为生民立命。他在国格、报格、人格的“三格”信念下,直面强权和不公,为民众呼号,甚至多次得罪蒋委员长。委员长设局约谈史量才,敦促他要有大局意识多襄助国民政府,结果道不同不相为谋,马上谈崩。委员长恼羞成怒,把桌子一拍吼道,你可别忘了我有百万军队!瘦小清矍的史量才竟然立即长身而起,倔强地回怼,你也别忘了我有百万读者!然后拂袖而去。

此一时也彼一时也。今天,你觉得专家们需要和能够跟谁拂袖呢。

再然后,对于专家来说,绝学不因你复兴。比如甲骨文,从郭沫若的年代到现在,指认了千把多个字,剩下的,认不动,那就全社会悬赏征集吧。这是没有办法的一面。非遗项目、传统曲艺、民间小众文化、历史冷门典籍等等这些事物,要么是你我都口上赞声好,行动上却淡漠以对并不关心,有点叶公好龙的模样;要么丢到市场上去检验就搞不动,只能靠财政补贴勉力维持。因而,不日渐消逝就蛮好了,你继个哪门子的绝学哦。

最后,对于专家来说,太平不靠你开启。当下中国,本身就在承平。虽然居安需思危,盛世惜危言,但是“思想可自由,言论有尺度”。同样的,专家们不把自己混成那个需要被除掉了然后才能天下太平的存在物,也就蛮好了。

所以,这而今这个活动空间明显收窄的环境里和条件下,进退失据失据的专家们,心塞和惶然的专家们,你指望着他们去进行怎么样的公共表达?

从以上状况下依然能脱颖而出,有着强烈的公共表达欲望并言论活跃的专家们,应该说大多都聪颖灵慧,合于时势,谙于人心;他们在圈层错综和利益纠缠的舆论环境中做着精微操控,又要在河边走,又要不湿鞋,既要在意见市场挤门缝,又要防止被门挤,多么的不容易。一次两个翻个车,那就只好说声见笑了。

专家们中的公共表达活跃成员,要想持续活跃下去并且不断获得关注,都是善于在舆情浪潮中进行精微操控的人尖子。当然,我说这句话时,已经把利益集团御用的买办型意见领袖排除在了讨论之外。因为,公众口中的“蠢且坏”,确实已经成为了选边站的异类,不具备考量价值。

要进行公共表达,专家们首先得豁得出去。因为专家们都有各自的本职岗位,有自己的单位、组织与同事、上级。人总是处于不得不顾虑和权衡的各种关系中。进行公共表达,一个不小心,麻烦大了去,可能给职业生涯,家人朋友带来不必要的麻烦。比如,不知你发现没,我一个普通人,账号都是能认证却没去认证的。嘘。

由此出现一个现象,很多专家群体,在岗时谨小慎微,除了领域内的专业活动和学术研讨,基本不进行公共表达。相反,退休后倒是放得开,爱说,能说,乐于表达。只是可惜,退休之后,还想听他表达的人,却又往往不多了。

与此同时,在进行公共表达时,专家们的沟通姿态和话语选择,也是蛮为难的。专家毕竟是专业人士,讲太深,曲高和寡,没人理;讲得太日常,往往又没有网红们嘟个嘴、卖个萌来得有吸引力。互联网极大地释放了国人的信息获取和意见表达欲望,同时在全民教育普及和民智大开的加持下,是个人都能进行公共表达,甚至有人表达得很好。

众声喧哗中,专家的公共表达,于是就显得那样的泯然众人。因此,在专家头衔和表达关注缺失的反差下,专家的公共表达行为就在不断试错中进行调整,时而出现与民众期待之间的反差。

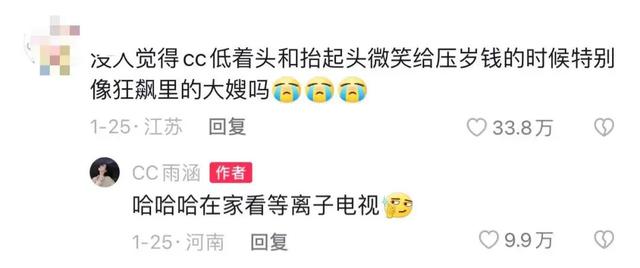

最后一点,在流量即王道的自媒体时代,专家的公共表达被“碰瓷性”转述,也是蛮常见的操作——自媒体的创作者们,或故意、故跟风,喜欢裁剪或曲解专家的观点和意见,在脱离原始语境的条件下进行二次阐释。因为,耸人听闻和智力审丑式的夸张表述,更容易吸引流量不是。

于是,经历了长期系统化教育和职业培训的专家们,本应肩负起立德、立功、立言宏愿的知识分子们,而今举目四顾,居然发现天地不需他立心,生民不由他立命,绝学不因他承继,太平不靠他开启,活生生地变得了无志趣、意兴阑珊。好不容易鼓起勇气去进入公共表达,却又发现原来指点江山、挥斥方遒、振臂一呼、应者云集的预期,实为白日之狂想。

这样自负与自卑纠缠、不甘与失败交替、进取与退缩并存的专家们,百无一用,扭曲与憋屈至极。你说,你们讨厌他们,他们何尝不是活成了连自己都讨厌的模样?

,