提升淡水养殖鱼类食用质量的技术集成与创新

_叶元土

依据渔业统计年鉴的数据,2016年以来,我国淡水鱼类的养殖总量超过了2 500万吨/年,占全球淡水养殖鱼类总量的56%。随着经济和社会的发展,对养殖水产品的消费需求发生了重大的变化。以目标导向的中国水产养殖业发展大致可以分为以下3个阶段:①经历了以养殖数量需求为目标导向的水产养殖发展阶段,解决了吃鱼难的问题,且成为中国主要动物食品来源之一。②以生态环境(尤其是水域环境)保护为目标导向的水产养殖发展阶段,以江河湖泊水域禁养,建立了池塘养殖尾水排放标准为标志,这也是目前的发展阶段。③以养殖水产品食用质量(尤其是安全质量)为目标导向的水产养殖发展阶段,这是目前和未来的发展时期,以追求养殖鲜活渔产品、加工渔产品的食用质量和安全质量为目标,鲜活鱼的直接消费市场以及以鱼片、鱼糜等产品为代表的淡水鱼类加工产品消费市场均得到快速发展。

淡水鱼类的食用质量包括了风味质量、肌肉质构质量以及鱼食品的营养质量、加工质量和安全质量等内容。淡水鱼类的食用质量除了与鱼种类有关外,与养殖过程的水质调控、饲料和鱼体健康状态等有直接的关系,需要建立系列食用质量要求(标准),并进行相应的技术集成和技术创新,以保障淡水鱼类的食用质量,促进我国淡水养殖业和养殖渔产品高质量发展。

1 鲜活鱼及其加工产品的土腥味等异味物质与控制对策

淡水养殖鱼类是我国主要鱼类食品来源,养殖的鲜活水产品及其加工产品的食用风味是人们关注的重点质量内容。风味的产生是以风味物质的存在为基础,以人的感官评价的可接受程度为限定值,包括了对风味物质的定量检测和感官评价两个方面 [1] 。对淡水鱼类食用质量主要是对土腥味、土霉味等异味物质(称为致嗅物质)的限量值要求,要求低于人对致嗅物质的嗅觉阈值(作为最高限量要求),即人对鱼食品没有土腥味等不良风味的嗅觉、味觉的感知。

1.1 致嗅物质与异味

异味是借助于人的感觉器官(鼻、口和舌)而被感知的,它包括两个方面:即嗅觉异味和味觉异味。关于水体和水产品中致嗅物质的分类,普遍采用嗅味轮图 ,如图1所示。嗅味轮将嗅味分成3大类13种嗅味类型,其中鼻子可闻到的嗅觉异味最为常见、危害大,分为土霉味、油脂味、草木味、鱼腥味、烂菜味、化学品味、氯化物味及药味8种,最外圈部分列出了经过确认能产生相应异味的主要致嗅物质,目前共约33种。

图1 嗅味轮示意图

1.2 土腥味的致嗅物质及其性质

淡水鱼类典型的风味就是土腥味,如何去除土腥味就成为提高淡水鱼类食用价值的核心技术内容。

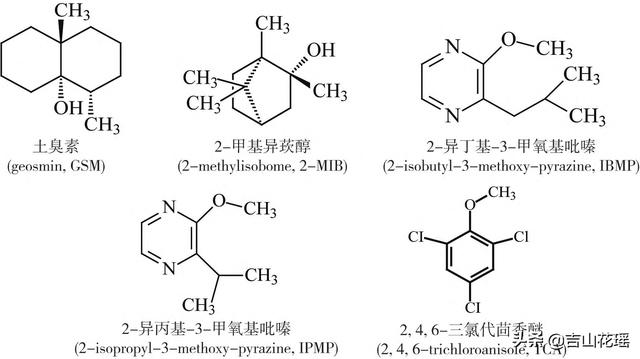

淡水鱼类主要的致嗅物质有土臭素(geosmin,GSM)、2-甲基异莰醇(2-methylisobome,2-MIB)、2-异丁基-3-甲氧基吡嗪(2-isobutyl-3-methoxy-pyr⁃azine,IBMP)、2-异丙基-3-甲氧基吡嗪(2-isopropyl-3-methoxy-pyrazine,IPMP)、2,4,6-三氯代茴香醚(2,4,6-trichloroanisole,TCA)等5种 。其化学结构式见图2。

图2 水体和淡水鱼中5种致嗅物质的化学结构式

依据5种土腥味致嗅物质的化学结构式和分子极性,均为弱极性的有机分子,在水体中溶解度很低,而在脂溶性溶剂中溶解度较高,如土臭素、2-甲基异莰醇在 5 ℃水中的溶解度分别为 150.2 mg/L 和194.5 mg/L。鱼体中的这些致嗅物质主要存在于脂肪中,而鱼体的脂肪则主要分布在脂肪组织如腹部脂肪、皮下脂肪和肠系膜脂肪组织,在肌肉组织和其他器官组织中,脂肪主要分布在结缔组织的脂肪细胞、普通细胞的脂肪滴中。因此,脂肪含量高的鱼体部位,鱼体组织中含有的致嗅物质也是最高的,所产生的土腥味也是最大的,不同的鱼体组织中土腥味浓度存在差异。相应地,减少鱼体脂肪含量,尤其是肌肉组织中脂肪含量,是否可以减轻致嗅物质的存在量,减少土腥味的产生呢?这是可行的技术方案,也是“吊水鱼” “瘦身鱼”控制土腥味的主要技术基础。

1.3 土腥味致嗅物质的来源

淡水鱼体中土腥味等异味物质来源于水体,而水体中的致嗅物质主要来源于藻类和水体污染物 。水体藻类具有合成这些致嗅物质的能力并存在于藻类细胞中,当藻类死亡之后,藻类细胞破碎、致嗅物质释放于水体中。例如,微囊藻属(Microcystis)产生β-环柠檬醛,它是一种具有烟草味、霉味的物质;绿藻(Chlorophyta)产生的β-环柠檬醛与β-紫罗兰酮均是异味物质产生的主要原因。水体中产生土臭素和2-甲基异莰醇的藻类以蓝藻为主,如阿氏颤藻(Oscillatoria agardhii)、鱼腥藻(Anabaena)、鞘丝藻(Lyngbya)、微囊藻(Microcystis)和束丝藻(Aphani⁃zomenon)等。

水体中的土腥味等致嗅物质是如何进入并富集在鱼体中的?当鱼体中已经富集了一定量的致嗅物质后,如果将鱼体转入洁净的水体中,需要多少时间鱼体中的土腥味可以消除(低于土腥味的嗅觉阈值)?或者,鱼体中的致嗅物质浓度需要低于多少时,人才不会感受到鱼肉的土腥味?这些都是我们要关注的问题。

水体中致嗅物质进入鱼体的路径主要是与水体接触的部位,如皮肤、鳞片、鳃,也可以通过食物链或人工饲料进入水体后吸附并带入消化道,通过消化道吸收。致嗅物质为弱极性分子,进入鱼体后则主要沉积在脂肪含量高的组织中。水体中致嗅物质(土臭素和2-甲基异莰醇)进入鱼体的速度较快,而富集在鱼体中土腥味物质通过水体再解析出来的速度非常缓慢。虹蹲在含有土臭素的水体中3 h后就有强烈的土霉味,而在清水暂养144 h后,鱼体内土臭素的浓度才达到阈值以下。富含脂肪的组织如鱼皮和内脏中土腥味物质的富集速度较快、浓度较高,如在沟鲶脂肪中检出的土臭素和2-甲基异莰醇含量高于养殖水中的2~4倍。

致嗅物质的嗅觉阈值(threshold odor number,TON)是人体可感受的土腥味最低浓度。人对水体中致嗅物质的敏感性显著高于对鱼肉中致嗅物质的敏感性。以土臭素和2-甲基异莰醇为例,在水体中的TON浓度为ng/L级别,而鱼肉中TON浓度为μg/kg级别。例如,我国GB 5749—2006《生活饮用水卫生标准》中,列出了土臭素(二甲基萘烷醇)和2-甲基异莰醇限定值均为10 ng/L。依据现有的研究资料,水产品中土臭素和2-甲基异莰醇的限定值浓度(含量上限值)为:土臭素0.9 μg/kg、2-甲基异莰醇0.6 μg/kg,这也是嗅味、口味可以感觉到土腥味的阈值浓度。当低于这个浓度时,人体即感受不到鱼体、鱼肉中的土腥味了。

1.4 土腥味的评价

测定鱼体、尤其是肌肉组织中土臭素和2-甲基异莰醇含量,并确认在人的嗅觉阈值以下是有效的评价方法,而这需要涉及到检测仪器和方法的问题,在我们多数养殖场还不具备这个条件。因此,土腥味等异味的感官鉴定就是比较实用的技术方法。

在实际水产养殖和水产品加工过程中,如何快速地评价活鱼、鲜鱼的土腥味等异味,可以参考美国检测斑点叉尾鮰异味的操作方法,逐步建立快速的感官评价方法。即每口池塘选1~2尾鱼,去头和内脏,不去皮(有鳞鱼类应该去鳞片),从臀鳍位置去掉鱼体尾部,并保持皮肤完整。不加任何调味品(包括盐),用以下的任何一种方法烹调,直到鱼肉易破碎、熟化的状态。①将鱼用铝箔包好并在220 ℃温度下烤20 min。②将鱼体放在一张小纸或塑料袋或有盖的盘子里,在高功率微波炉中处理(每50 g需20 min)。③用矿泉水煮熟。之后,闻一下鱼体、品尝一下鱼肉,对土腥味、柴油味等异味进行判定。适当的时候可以设置异味等级。

2 养殖过程水体质量的生物调控是鲜活鱼土腥味等异味控制的有效技术对策

水体污染、富营养化是异味致嗅物质的主要来源,控制养殖过程水体质量是控制鲜活鱼异味的核心技术要求,需要多项技术的集成和创新。

土腥味致嗅物质主要来源于养殖水体中的蓝藻和放线菌。养殖鱼体中的“柴油味”也是水体中藻类死亡之后所产生的“生物柴油”。柴油的化学本质为脂肪酸和高级醇(多碳链的醇)形成的酯,养殖水体中过量的藻类死亡之后即可产生这类柴油并在养殖鱼体中富集,导致养殖鱼类产生“柴油味”。对人体毒性极强的微囊藻毒素(microcystin,MC,最常见的有MC-LR、MC-RR)也是来源于水体藻类(以蓝藻为主),MC正常情况下存在于藻细胞中,但藻细胞死亡解体后,藻毒素释放到水体、并富集到鱼体中。世界卫生组织(WHO)推荐的饮水和我国 GB 5749—2006《生活饮用水卫生标准》中的微囊藻毒素(MC-LR)标准为1.0 μg/L。因此,在实际养殖生产过程中,控制养殖水体中蓝藻生物量及其在藻类中的比例作为养殖水体质量的控制目标,就可以有效控制水体中土臭素和2-甲基异莰醇的含量,就能实现对养殖鱼体及其肌肉中土臭素和2-甲基异莰醇含量的有效控制,保障其含量低于人对土腥味致嗅物质的嗅觉阈值,同时也能保障鱼体中微囊藻毒素等有害物质的安全限量。

2.1 养殖水体藻类控制目标

依据上述分析,养殖水体藻类,尤其是蓝藻生物量是导致水体和养殖鱼体出现异味、有害微囊藻毒素的主要源头,控制养殖水体藻类,尤其是蓝藻的生物量是养殖过程中水质控制的主要目标。养殖水体藻类总量的控制有一定的技术难度,而控制蓝藻及其在藻类生物中的比例可以作为具体的控制目标。对于池塘养殖水体,当池塘中蓝藻在藻类中比例低于20%(无锡三智生物科技有限公司多年数据总结结果),鱼体就不会产生可感受到的土腥味。因此,池塘养殖水体蓝藻生物量在藻类中的比例≤20%可以作为池塘养殖水体蓝藻的控制目标。

2.2 池塘养殖水体藻类生物量和蓝藻比例生物控制的技术对策

选择良好的养殖水源固然是最佳的技术方案,而淡水养殖用水量非常大,很难有合适的洁净水源可用,采用生物调控方案控制池塘养殖水体藻类生物量、控制蓝藻比例就成为池塘水质调控的有效技术对策。

2.2.1 套养滤食性鱼类的国内技术方案

中国池塘养鱼具有悠久的历史,其中的鱼种混养就是显著成就之一,而套养一定数量的、以摄食藻类为主的滤食性鱼类(如鲢鳙鱼)是有效的技术方案。无论是在大水面养殖,还是池塘养殖水体中,分别套养40~100尾/667 m 2 的鲢鳙鱼,依赖鲢鳙鱼摄食大量的藻类,并以此控制养殖水体中藻类的生物量,这是典型的国内技术方案。但该方案中很难选择性地控制水体中蓝藻的比例,还需要同时配备其他生物控制技术方案。

2.2.2 控制养殖水体氮磷总量

控制养殖水体氮磷总量是控制水体质量的有效技术手段。而在池塘等养殖水体中,养殖鱼类自身也有较大量的氮磷排泄量,再加上溶失在水体中的饲料、鱼体排出的粪便等,每一个养殖周期向水体中输入的氮磷有 50%以上的比例依然留存在养殖水体中。因此,如何在养殖过程中,通过一定的技术手段将养殖水体中的氮磷等营养物质移除就是主要的技术方案。在我国的中华绒螯蟹养殖过程中,通过种植沉水植物和一定量的漂浮植物,收割、打捞这些植物并移除养殖水体,是非常有效的控制养殖水体富营养化的技术手段,只是工作量非常大,花费人力资源也很大。以控制养殖水体尾水排放为目标的“生态净化池”以及池塘循环水流水槽养殖系统等也是控制养殖水体氮磷等营养物质并将其移除养殖水体的有效手段。

在移除养殖水体氮磷等营养物质的技术方面,还需要技术创新。无论采用哪种技术方案,均要以将鱼体粪便、残余饲料等固形物以及溶解在水体中的营养物质从养殖水体中移除作为总体目标。可能的发展方向如通过一定载体、依赖细菌形成“菌膜”,再将菌膜移除养殖水体将是移除养殖水体溶解性氮磷等营养物质的可行方案。

2.2.3 通过微生物制剂控制养殖水体蓝藻比例

现在养殖技术发展的成就之一就是一些生物制剂的开发和应用,例如光和细菌、消除氨氮和亚硝酸盐的细菌等,在养殖过程中,将这些生物制剂产品不定期地投入到养殖水体中,依赖这些细菌转化水体的物理和化学性质。另外,发酵的饲料原料配合一些水体生物制剂使用,以控制蓝藻比例≤20%作为目标,其效果更为显著。

2.2.4 开发能降解水体中土腥味、微囊藻毒素的细菌是技术创新的方向

如果以消除水体中土腥味、柴油味等致嗅物质,或者以消除微囊藻毒素为目标,筛选出适合水体生长的细菌,并开发出相应的微生物制剂,通过不定期地使用生物制剂,分解或清除异味致嗅物质,降解微囊藻毒素等有害物质,可以作为提升养殖鱼类食用质量的发展方向,菌株的筛选和微生物制剂的开发是技术核心。

3 饲料油脂对淡水鱼类食用质量的影响及其调控技术

饲料是养殖鱼类生长需要的主要物质和能量来源,油脂是决定养殖鱼类肌肉食用质量的主要因素,饲料油脂可以调控养殖鱼类肌肉质量。依据油脂的熔点,将常温下为液态的称为油脂,为固态的称为脂肪,文章中将饲料的脂类称为油脂,将鱼体内的称为脂肪。

3.1 鱼体中脂肪类型与存储位点

鱼体与其他动物类似,体内存储的脂类物质可以分为结构性脂质(如磷脂)、存储性脂肪(如肠系膜脂肪)以及功能性脂类(如甾醇、胆固醇)等3大类 。磷脂主要为生物膜的结构性脂质,是构成细胞膜、内质网膜、细胞器膜的主要物质。鱼类自身可以合成磷脂,而甲壳动物不能合成磷脂,需要通过饲料途径提供。作为能量存储的脂肪为三酰甘油酯,主要存储在肠系膜、腹部和皮肤下的脂肪层,以及结缔组织和普通细胞的脂肪滴中。在蛋白质、脂肪和碳水化合物三大能量物质中,脂肪因为氢含量最高(蛋白质含氢7%、脂肪含氢12%、碳水化合物含氢6%)和产能效率最高(蛋白质产能效率23.5 kJ/g、脂肪为39.8 kJ/g、碳水化合物为17.1 kJ/g),是动物作为能量存储的主要物质。养殖的鲤科鱼类肠系膜是主要的脂肪存储位点,肉食性鱼类除了肠系膜脂肪外,腹部两侧有脂肪块。肌肉组织中一般存储有较多的脂肪,且能够影响到鱼肉的质构性质和食用味道。肝胰脏在养殖鱼类也是脂肪存储位点,这也是导致脂肪肝、脂肪肝病发生的主要原因。脑以及鱼体的头部也存储有一定量的脂肪。值得关注的是肌肉组织中脂肪有两个存储位点:一是肌束膜、肌内膜等结缔组织的脂肪细胞;二是肌细胞等普通细胞中的脂肪滴,均是作为短期能量物质存储。

对于水产动物肌肉脂肪,需要关注以下几方面的问题:①肌肉的主要组成物质是蛋白质和脂肪,因此,蛋白质和脂肪在肌肉的沉积有利于水产动物可食用部位数量或重量的增长,尤其是鱼体背部肌肉的增长可以有效提升含肉率、鱼体肥满度等指标,在秋季选择合适的油脂(如猪油),并增加饲料油脂含量,可以提升鱼体背部肌肉重量、背宽,是有效“育肥”的饲料技术方案。②肌肉沉积的脂类物质也是影响鱼肉食用品质的主要因素,包括对肌肉“嫩”度、口感、硬度等质构质量的影响以及对肌肉风味的影响。③肌肉沉积脂肪酸氧化产物对肌肉结构造成严重不利影响,例如脂肪氧化产物可以导致肌肉萎缩,鱼体出现“瘦背”“畸形”的情况。

3.2 鱼类肌肉组织结构与肌肉脂肪

鱼体肌细胞类型为骨骼肌细胞,一个肌细胞为一个肌纤维,若干肌纤维组成肌束,而肌束之间的结缔组织构成了肌束膜。图3显示了肌肉组织的结构层次。

图3 鱼体肌肉结构层次

与陆生动物类似,水产动物的肌肉脂肪包括肌肉(肌肉束)内部的肌内脂肪和肌肉束之间的肌间脂肪。肌内脂肪为沉积在某块肌肉内的肌纤维(肌细胞)间与肌束(多个肌纤维聚集成肌肉束)间的脂肪,可以视为沉积在整块肌肉内的脂肪。

3.3 鱼体肌肉组织中的脂肪纹路和脂肪滴

在肌细胞之间和多个肌细胞构成的肌束之间都有结缔组织,结缔组织又分为疏松结缔组织(如皮下组织)、致密结缔组织(如肌腱)、脂肪组织和网状组织等。肌肉中的结缔组织为疏松结缔组织,成为分隔肌纤维、分隔肌束的主要物理性结构,其中有多种细胞和具有生理作用的物质存在。其中,肌内脂肪和肌间脂肪也成为影响肌肉品质的重要因素。结缔组织由细胞和大量细胞间质构成,结缔组织的细胞间质包括基质、细丝状的纤维和不断循环更新的组织液,具有重要功能意义。其中的细胞有巨噬细胞、成纤维细胞、浆细胞、肥大细胞、白细胞、脂肪细胞等。纤维包括胶原纤维、弹性纤维和网状纤维,主要有联系各组织和器官的作用。

如果结缔组织中脂肪细胞沉积的脂肪增多、脂肪细胞体积增大,在肌纤维束之间就会出现白色的脂肪组织纹路,这在虹鳟、大西洋鲑肌肉中特别明显。以草鱼体横切面为例(见图4),鱼肉中的肌肉纹路是由肌肉纤维和脂肪组织(结缔组织中脂肪细胞沉积脂肪后形成)交替排列而成。肌肉中的疏松结缔组织中含有脂肪细胞,如果脂肪细胞增殖且沉积的三酰甘油较多,就可以形成白色的脂肪纹路,通常称之为“大理石纹”。肌肉脂肪含量越高,脂肪纹路的三维体积越大,其结果导致肌肉的嫩度显著增加,即肌肉的口感细滑、容易咀嚼分散,感觉肌肉很嫩。另外,由于饲料油脂氧化、养殖过程中药物的使用、水质恶化等可导致鱼体肌肉颜色变黄,出现“黄肉鱼”。“黄肉鱼”在斑点叉尾鮰、长吻鮠、黄颡鱼、加州鲈、乌鳢等鱼类更容易发生,一是黄色部位首先出现在背部楔形区,严重的会逐渐延伸到整个背部,肌肉变黄;二是多数色素都是脂溶性的,黄色物质主要沉积在脂肪中,因此肌肉变黄其实是肌肉脂肪及其中的色素显示的色泽。鱼体肌肉变黄严重影响鱼体肌肉食用质量,尤其是在鱼片、鱼糜加工过程中,黄色肌肉的鱼是不能作为原料鱼的。因此,肌肉脂肪含量成为影响肌肉食用质量的因素之一,肌肉脂肪质量也是影响肌肉色泽和风味的主要因素。

图4 草鱼鱼体的横切面表观形态特征

在肌肉细胞和其他器官组织细胞中,脂肪的存储位点是脂肪滴(lipid droplets)。脂肪滴是一种分布非常广泛的细胞器,存在于大多数原核生物和几乎所有的真核生物中。图5显示了草鱼背肌组织切片中的脂肪滴(油红染色为红色)和肌束间的结缔组织。

图5中可见,肌肉细胞中的脂肪滴在肌细胞(肌纤维)的周围,脂肪滴是一种呈球状的、有三维结构的细胞器,主要功能是动态调节细胞的能量平衡。脂肪滴的膜为单层的磷脂膜,其主要是由磷脂组成为磷脂酰胆碱和磷脂酰乙醇胺,以及少量的磷脂酰肌醇。脂肪滴的内部为油脂,其成分主要为三酰甘油,以及少量的其他脂类物质。脂滴膜上有300~500个脂滴膜蛋白,有些可能是作为脂滴的结构蛋白,有些是代谢酶,有些参与其他功能。除了白色脂肪组织的细胞有一个超大脂肪滴外,其他细胞中脂肪滴的大小差异很大,主要与细胞类型有关,脂肪滴的直径从40 nm到100 μm不等,是细胞内贮存中性脂的主要场所。脂滴并非细胞内一个简单的能量贮存器,而是一个复杂、活动旺盛、动态变化的多功能细胞器。脂滴能够沿着细胞骨架运动,并与其他细胞器相互作用,可能在脂类代谢与存储、膜转运、蛋白质降解以及信号传导过程中起着重要的作用。

草鱼背肌冰冻切片油红染色(红色为脂肪滴) 草鱼背肌石蜡切片H.E染色(白色为结缔组织)

图5 草鱼背肌组织切片

3.4 饲料油脂的脂肪酸组成对鱼体脂肪酸组成有直接性的影响

在蛋白质、油脂和碳水化合物三大能量物质中,饲料或食物油脂的脂肪酸组成对养殖鱼体脂肪酸组成有直接的影响,饲料油脂的风味也对养殖鱼类肌肉风味有直接性的影响,这也是通过饲料途径调控养殖鱼体食用质量的理论基础。

肌肉组织中游离氨基酸、游离核苷酸对肌肉的鲜味有直接的影响,而蛋白质在没有被水解之前对肌肉风味的影响程度很小,肌肉蛋白质可以影响到肌肉组织的质构性质,如硬度、咀嚼感等。饲料或食物蛋白质需要在消化道内水解为氨基酸或小肽才能被鱼体吸收、转运到器官组织,而新的蛋白质合成是受到遗传信息(mRNA)控制的,因此饲料蛋白质的氨基酸组成与鱼体蛋白质氨基酸组成的相关性很低,或几乎没有相关性。鱼体内碳水化合物除了游离的单糖之外,在细胞内主要是以糖原形式存在。肝细胞中糖原称为肝糖原,肌细胞中的糖原称为肌糖原,均以α-D-葡萄糖为单元,通过α-1,4-糖苷键或α-1,6-糖苷键(在糖原支链的分支点)为连接键。

鱼体作为能量存储的脂肪为三酰甘油,饲料或食物中的油脂可以部分水解或不水解就能被鱼体吸收、转运到不同的器官组织中,且各器官组织在脂肪细胞、细胞脂肪滴中沉积的三酰甘油的脂肪酸组成与饲料或食物油脂的脂肪酸组成有很强的相关性,饲料油脂脂肪酸组成对鱼体脂肪酸组成有直接的影响。由此带来两个重要的问题:一是养殖鱼体中脂肪以及脂溶性成分对鱼食用风味有重要的影响,饲料油脂的脂肪酸组成和风味将影响到养殖水产品的食用风味;当然,这也为通过饲料脂肪途径改变养殖鱼类的食用风味和口味提供了基础。二是饲料油脂的性质(如熔点)对养殖水产动物脂肪的性质(如熔点)会产生直接的影响。

3.5 饲料途径调控养殖鱼类肌肉质量的技术对策

3.5.1 控制饲料油脂氧化酸败

饲料中油脂氧化可以诱导养殖鱼体内出现广泛性的氧化损伤,尤其是对肝胰脏和肠道黏膜的损伤,并可导致鱼体体色和肌肉色泽的变化,导致鱼体免疫防御能力下降等,同时,对鱼类肌肉风味也会产生直接的影响。因此,需要依据油脂中丙二醛含量、过氧化值、酸价和感官评价指标等综合判定饲料油脂的氧化酸败程度,选择没有氧化酸败或氧化酸败程度可接受的油脂作为原料。这是控制饲料养殖效果、控制鱼体食用价值的最为基础的技术方案。

3.5.2 随季节变化差异性选择不同熔点的油脂

鱼体脂肪主要存储在特定的脂肪组织中(如肠系膜、腹部脂肪块和结缔组织、细胞的脂肪滴),作为变温动物的养殖鱼类,越冬之前具有存储脂肪的生态和生理习性。由于鱼体脂肪酸组成与饲料油脂脂肪酸组成具有直接相关性,如果饲料油脂熔点过高(以4 ℃是否硬化为标志),存储在结缔组织和细胞脂肪滴中的脂肪在低温条件下就可能硬化,并导致器官组织、肌肉组织硬化,严重影响到鱼体正常生理代谢和活动能力。因此在四季温差较大、具有明显冬季(以池塘冬季是否结冰为标志)的地区,越冬前期的水产饲料中应该选择熔点较低的油脂如豆油。例如,熔点较高的油脂(如猪油、棕榈油等)通过饲料途径进入体内后被沉积在肝胰脏、肠道系膜等部位,到冬季池塘水面结冰后,水下温度可能低于3 ℃,水产动物是变温动物,其体温比环境温度高1 ℃左右,那么鱼体的体温最多4 ℃左右。其结果就是,鱼体内脏器官组织沉积的猪油、棕榈油等在此温度下凝固、硬化,就会导致鱼体内脏器官整体硬化、脂肪细胞和普通细胞内脂肪滴中三酰甘油硬化,导致鱼体变得僵硬,包括鱼体的运动和内脏器官的生理活动均受到严重影响,严重时会导致大量鱼体死亡。

3.5.3 以油脂种类差异化使用调控肌肉质构质量和风味

肌肉质构质量是指通过质构仪测定的肌肉硬度、胶黏性、剪切力等质量,表现为通过口腔咀嚼、舌头搅动及口腔黏膜所感受到的肌肉硬度与嫩度、凝聚性、润滑感等特性。这些性质主要受到肌肉组织中肌纤维直径、密度和结缔组织中胶原蛋白含量、肌内脂肪和肌间脂肪含量等的影响。如前所述,饲料油脂对鱼体脂肪、脂肪酸组织等有直接性的影响,如果选择不同的饲料油脂如猪油、棕榈油、亚麻籽油、鱼油、豆油等,随着这些油脂在鱼体结缔组织、细胞脂肪滴中沉积,肌肉中脂肪的性质和脂肪酸组成就能够显示出这些油脂的性质,并使养殖鱼体肌肉的风味、肌肉的质构具有显著的差异性。例如,在秋季增加饲料中棕榈油的添加量并使鱼体肌肉沉积较多的具有棕榈油特性的脂肪,将这类养殖的活鱼或分割加工产品(如开背鱼)用于烧烤,则会具有很好的烧烤香味。同样的原理,如果在饲料中添加猪油,养殖的活鱼或其分割加工产品(如鱼片、鱼柳)则会具有很好的“嫩度”和风味,这类活鱼或其加工产品则适合于中国特色的“酸菜鱼” “清蒸鱼”。如果在饲料中添加亚麻籽油、鱼油等,养殖的鱼体中高不饱和脂肪、ω-3系列的脂肪含量显著增加,可以提高养殖鱼体的高不饱和脂肪酸营养价值。因此,通过饲料中油脂的添加量以及选择不同种类的油脂是可以改变养殖鱼类肌肉质构性质和风味的,为通过饲料途径调控养殖鱼类肌肉品质开拓了技术创新的潜力和发展空间。

4 调控养殖鱼类肌肉蛋白质性质的饲料途径

在肌肉组织中,肌纤维直径、密度、肌纤维类型和胶原蛋白含量等对肌肉食用质量(主要是质构性质)具有直接性的影响 。例如,中国特色的“脆肉晥”肌肉的硬度、弹性和剪切力显著增加。在传统的饲喂蚕豆养殖草鱼100-120 d生产出“脆肉晥”的基础上,近年来通过饲料途径养殖“脆肉罗非鱼” “脆肉斑点叉尾鮰” “脆肉鲤鱼”等适合于分割加工的淡水鱼类,无论是养殖区域、还是“脆肉鱼”的养殖规模,其发展速度均很快,并可能进一步推动“预制菜”中预制鱼食品的加工、流通和消费的快速发展。如何通过饲料途径或通过养殖过程水质控制,全面提升淡水鱼的食用质量、加工质量,既是适应鱼食品消费市场的需要,也是促进淡水养殖业高质量发展的技术基础。

可以促进淡水鱼肌肉“脆化”的原料研究较多的是蚕豆和杜仲,而“脆化鱼”的主要表现是鱼体全身、尤其是肌肉的硬度(较普通鱼肌肉硬度能够增加30%以上)、弹性显著增加,即使活的鱼体经过“脆化”后,身体也变得“僵直” “僵硬”。鱼体构成中,鱼皮的硬度增加最为明显,其次是肌肉组织,内脏器官组织也显著地“硬化” “脆化”。究其原因,在肌肉组织中肌纤维的数量和密度显著增加,脂肪含量降低,最为突出的是胶原蛋白含量显著增加(较普通鱼增加20%以上),转录组学及特征基因表达活性的研究结果也显示,鱼体胶原蛋白合成相关基因表达活性显著增加、鱼体胶原蛋白含量显著增加。

肌细胞有平滑肌、心肌和骨骼肌三大类,目前的研究结果没有比较通过饲喂蚕豆、杜仲等原料是否可以同时改变这三类肌细胞的结构和性质,但是内脏器官组织的硬度、弹性经过“脆化”后是显著增强的,这或许是结缔组织胶原蛋白含量增加的结果。鱼类肌细胞的生长方式为“非限定性生长方式”,即不同于成年哺乳动物只有肌细胞三维体积的增加(肌细胞增肥或肥大),鱼类肌细胞的数量和三维体积均可以增加,肌细胞数量的增加称为增殖。因此,鱼类肌细胞既有增殖,也有增肥的生长方式。然而,对“脆化鱼”的研究结果显示肌纤维密度增加、肌肉硬度增加;而同时肌束之间的结缔组织三维体积、胶原蛋白含量也增加。这就难以判定肌纤维密度的改变是肌细胞数量增殖的结果,还是结缔组织增生并挤压肌纤维三维体积的结果,或许二种情况均存在,这是需要深入研究的内容。

动物肌肉中的胶原蛋白主要分布在肌外膜、肌束膜和肌内膜等结缔组织部位。肌束膜和肌内膜中的胶原蛋白可能是影响肌肉硬度的最主要原因。鱼体内胶原蛋白含量高于陆生动物,且在不同部位差异较大。如果按照鲜活组织中蛋白质含量计算,鲢鱼、鳙鱼和草鱼鱼皮的蛋白质含量分别为25.9%、23.6%和29.8%,且鱼皮中的胶原含量最高可超过其蛋白质总量的80%;真鲷鱼皮中胶原蛋白占总蛋白的80.5%,鳗鲡为 87.3%,日本海鲈 40.7%,香鱼 53.6%,黄海鲷40.1%,竹荚鱼43.5%(均以占蛋白质的百分比计)。至于胶原蛋白的种类,分布在真皮、骨、鳞、鳔、肌肉等部位的为Ⅰ型胶原蛋白,软骨和脊索为Ⅱ型胶原蛋白和Ⅺ型胶原蛋白,肌肉中为V型胶原蛋白。鱼皮是胶原蛋白含量最高的组织,而“脆化鱼”的鱼皮也是硬度增加最为显著的组织。

对“脆化鱼”物质组成及脆化机制的研究结果显示,鱼体(尤其是肌肉组织中)胶原蛋白合成量是显著增加的,几乎所有的脆化机制研究和脆化结果都能证实这一点。前面的分析我们已经知道,在疏松结缔组织中有成纤维细胞的存在,这是合成胶原蛋白的关键性细胞。结缔组织中胶原蛋白合成量的显著增加,可以使结缔组织中胶原蛋白纤维度显著增加,胶原蛋白含量越高,肌肉机械强度增加,肌原纤维耐折力越强。鱼体胶原蛋白主要分布在鱼皮、鱼鳞、软骨等组织中,在肌肉组织中分布也较多。

因此,饲喂蚕豆、杜仲等原料,通过100-120 d的养殖过程,产出“脆肉鱼”的始发因素可能是结缔组织中胶原蛋白合成量显著增加、结缔组织显著增生的结果。试验结果表明,胶原蛋白含量高的组织(如皮肤),经过脆化后其硬度、弹性增加也是最显著的部位,与上述推论相符;同时,用蚕豆脆化草鱼时,肌肉胶原蛋白含量随饲料蚕豆添加量的增加而增加。至于蚕豆、杜仲等为什么可以显著促进结缔组织胶原蛋白合成量的增加?这是值得研究的课题。可以从促进胶原蛋白合成量改善、结缔组织增生的调控机制及其原因方面进行研究。蚕豆是高淀粉原料,而杜仲(皮)则是含有较多黏性物质的原料,因此可以排除淀粉的原因。蚕豆、杜仲的蛋白质含量均较低,且饲料或食物蛋白质在消化道内需要经过水解为氨基酸、小肽才能被吸收,之后再转运到不同的器官组织,因此,也可以排除蚕豆、杜仲蛋白质的原因。

胶原蛋白肽链中典型特征是含有“Gly-X-Y”甘氨酸三肽重复结构,其中X、Y分别为脯氨酸、羟脯氨酸 。通过饲料中添加脯氨酸能够促进胶原蛋白的合成量,但还不足以达到“脆肉鱼”的效果。最有可能的原因是蚕豆、杜仲等原料中含有的一些有机成分,如多酚、皂苷等,这些物质调控了结缔组织胶原蛋白的合成量,并诱导了结缔组织显著增生。当然,这是需要深入研究的课题。如果这个推论成立,那么也可以找到与蚕豆、杜仲具有类似成分的天然植物原料,通过饲料途径养殖“脆肉鱼”在技术上具有可行性,该项技术发展也有巨大的市场潜力。

羟脯氨酸占胶原蛋白的13%~14%,是结缔组织中成纤维细胞摄取合成蛋白质所需的氨基酸,包括脯氨酸、赖氨酸和甘氨酸,在粗面内质网的核糖体上按照特定的胶原mRNA的碱基序列,合成前α-多肽链。后者一边合成一边进入粗面内质网腔内,并在赖氨酸羟化酶(lysine hydorxylase,LH)、脯氨酸羟化酶(pro⁃line hydroxylase,PHD)的作用下,将肽链中的脯氨酸和赖氨酸进行羟基化反应。经羟基化后,三条前α-多肽链互相缠绕成绳索状的前胶原蛋白分子(procolla⁃gen molecule),这是胶原蛋白和胶原纤维的生物合成过程。胶原纤维的合成受多方面的影响和调控,赖氨酸羟化酶、脯氨酸羟化酶和赖氨酸氧化酶(LOX)至关重要。细胞内脯氨酸的含量直接影响前α-多肽链的合成。

5 提升养殖鱼类食用质量的养殖后期处理技术

提升养殖鱼类食用质量的养殖后期处理技术的含义是指:把淡水鱼的养殖分为养殖前期和养殖后期两个时间段,在池塘、网箱养殖的淡水鱼类基本达到上市规格的要求后,在上市之前再有30 d左右的后期养殖时间,通过水质调控技术或饲料技术使鱼体的食用质量(如土腥味等风味质量、肌肉质构质量等得到显著改善),适合于高品质活鱼消费需求或适合于分割加工的高品质鱼食品加工与消费需求。这项技术可以简称提升淡水鱼食用质量的“养殖后期处理技术”。

以鱼片、鱼柳、鱼糜为代表的淡水鱼分割加工产业和消费市场得到快速的发展,然而,有两个重要的技术问题需要解决:一是在我国淡水养殖鱼类产品超过2 500万吨/年,养殖量位居全球第一的背景下,加工企业居然很难收购到适合分割加工的淡水鱼,主要原因在土腥味等风味和肌肉质构质量等方面难以达到要求;二是淡水鱼的食用安全风险问题,药物残留成为最大的安全风险,这或许随着养殖过程禁止药物的使用、提倡健康生态养殖技术的发展会得到缓解。对于淡水鱼类土腥味和肌肉质构质量的问题,前面已经做了较为系统的分析,土腥味等异味的问题需要在养殖过程通过水质的生物调控等技术的应用得到一定程度的缓解,鱼体肌肉质构质量也可以通过饲料途径得到一定程度的提升。然而,要在全国范围内普遍性地解决这些问题是有很大难度的,也是需要干年的发展时间进程和技术逐步推广的过程。因此,需要有一些规模化的养殖企业优先发展,并进行技术集成和创新的试验示范。

总结我国在上述方面的生产经验和应用技术,在养殖后期通过“瘦身鱼” “吊水鱼”等方式,可以对前期普通养殖的淡水鱼食用质量进行有效的改进和质量提升,这些技术中依然有一些需要理清科学认知和需要创新发展的技术问题。我们针对不同的养殖后期处理技术进行简要的分析和认知。

5.1 养殖鱼类食用质量后期处理技术的科学认知

淡水鱼养殖后期食用质量提升技术最早是源于“供港瘦身草鱼”,广东地区针对供应香港的草鱼,在原位池塘或转移到清水池塘中停食20-30 d,使草鱼的肥满度显著下降,土腥味等显著降低,将这类草鱼称为“瘦身鱼” “供港鱼”。

“瘦身鱼”要停食20-30 d,鱼体基本处于饥饿状态。鱼体短期饥饿条件下优先利用体内存储的脂肪作为能量物质,如果长期饥饿条件下则需要动用蛋白质分解为氨基酸提供能量物质。因此, “瘦身鱼”在停食状态下体内脂肪(尤其是腹部脂肪、肌肉脂肪)显著降低,鱼体的肥满度显著降低;同时,由于生活在清水池塘中且体内脂肪含量降低,所以鱼体和肌肉的土腥味等异味物质含量下降,鱼肉的食用风味得到显著改善。

5.1.1 关于市场价格与商业模式

鱼体“瘦身”的结果是鱼体重量下降,据不完整的统计,经过20-30 d的停食、瘦身之后,草鱼体重的下降幅度为12%~17%,最高可达到23%。这样的结果就是“瘦身草鱼”的市场价格必须提高20%以上。供应香港的草鱼可以接受这个价格涨幅,于是得以长期维持。内地市场,或者需要作为分割加工的领域,经过后期质量提升的淡水鱼市场价格也必须有“高于同类普通池塘鱼20%以上”的基本要求,否则这项技术难以推广和实施。

如何才能开拓经过质量提升和价格提升的淡水鱼的市场?这需要发展高品质淡水鱼市场的商业模式。例如,创建“品牌鱼”的商业模式,而品牌鱼的创建需要有一定规模的企业实体。 “品牌鱼”既可以是鲜活鱼,也可以是经过分割加工的鱼食品,这都需要以实体企业作为基础,并达到一定的规模才能产生较好的经济效益,仅有社会效益和生态效益的技术也是难以推广、落地的。目前已经有不少企业在向这个方向发展,这是很好的发展方向。

5.1.2 关于技术集成与创新

在技术领域,养殖鱼类食用质量提升的后期处理技术有两大核心技术需要创新发展。一是土腥味等异味的改善、肌肉质构的改善都是依赖于水质条件和水质调控技术,如果有良好的洁净水资源地区可以充分利用水资源,而其他地区则必须拓展水质调控技术,包括水质的生物调控和物理过滤、物理杀菌等技术的集成和创新。二是如何控制鱼体重量降低20%左右的问题,现有的处理技术基本是停食、鱼体饥饿来实现瘦身和食用品质改善的目标,所以有近20%的鱼体重量降低。未来需要创新饲料技术,开发相应的功能饲料,既能改善鱼体的食用品质,又能保障鱼体重量不降低或有一定的重量增长。从现有的水产饲料技术和提升养殖鱼类食用质量的基础知识来看,这是可以实现的目标。功能饲料技术的方向包括:选择适宜的诱食性原料,如酶解鱼溶浆、酶解乌贼浆等保障鱼体对饲料的采食量,选择合适的油脂原料调控鱼肉的风味和质构,选择促进体内脂肪转化与利用,并保护肝胰脏的添加剂(如以肉碱、胆汁酸为主产品)、保护肝胰脏和肠道健康并调控肌肉色泽的天然植物等,饲料加工方式以膨化饲料为宜,饲料投喂量则要控制在鱼体重量的2%左右,可以减轻对输入水体

的有机物负荷压力。

5.2 不同的“养殖后期处理技术”的分析

目前国内创新了不少养殖后期处理技术实用方案,而每种方案所依据的原理有差异,需要针对不同的方案有针对性集成其他技术方案加以辅助。

5.2.1 原位池塘后期处理方案

就是在原有的养殖池塘,进行停食20-30 d或限量投喂一定的功能饲料(改善肉质为主的功能饲料)的养殖后期处理方案。需要了解的是:①如果池塘不换水,由于土腥味等致嗅物质来源于水体和水体中的蓝藻、放线菌等生物,如果不换水则去除土腥味的效果不佳;处于饥饿状态鱼体要消耗一定量的肌肉脂肪,对改善鱼体肌肉组织化学组成和肌纤维结构有一定的效果。②如果池塘换水,将池塘原有的水体排出,引入地下水或其他来源的洁净水体,同时限量投喂改善肉质的功能饲料,则既可以改善肉质,也能在一定时期后去除鱼体土腥味。在原位池塘进行后期处理的时间相对较长,一般需要2个月左右的时间,对养殖鱼类的生长速度和生产效率、养殖效益有较大的影响。

5.2.2 转移鱼体到洁净水体池塘中的异位池塘处理方案

如果水源方便,可以在另外的池塘中引入洁净水体,并将养殖鱼体转移到新池塘中,限量投喂肉质改善的功能饲料,对于鱼体肉质改善和去除土腥味均能取得较好的效果。该方案需要有另外的池塘和洁净的水源,同时需要转移鱼体耗费较大的人力和财力资源,在很多地区受到较大的限制;但对鱼体食用质量提升效果较好,处理时间相对缩短,可以在1个月左右达到要求。

5.2.3 流水池塘处理方案

在水源方便,尤其是具有流水条件的地区,例如具有山泉水流水资源的地区(如中西部地区的山区地带),在流水经过的区域建造流水池塘或流水养鱼设施,因为流水的溶氧充足,可以高密度地对养殖鱼体进行后期处理。按照流水养鱼的技术,可承载的鱼体数量很高,养殖密度为220~250 kg/m 3 ;且对于提升鱼体食用质量效果是最好的,既可以去除土腥味,又可以改善鱼体肉质。但流水资源是一个重要的限制因素,同时也需要转移较大规模的鱼体数量。

5.2.4 池塘循环水流水槽处理方案

不少地区建设有“池塘流水槽养殖系统”和“集装箱循环水养殖系统”等设施,尤其是流水槽、集装箱在陆地的陆基养殖系统。这类养殖系统如果用于商品鱼的养殖,因为电费和设施折旧等成本较普通池塘养殖高 2~4 元/kg(鱼),且养殖周期较长(4-6 个月),养殖盈利空间很低。相反,如果利用这类养殖系统以循环水作为养殖鱼体质量提升的后期处理方案,由于流水刺激、鱼体粪便残余饲料等固形物可以有效移除,流水对鱼体肉质改善效果较好,如果同时加强水体质量的生物控制对鱼体土腥味的去除也是有效的。

5.2.5 专业性循环水系统处理方案

参照工厂化养殖的设施系统和水质处理系统,同时使用肉质改善的功能性饲料和水质调控技术方案,专业性地用于养殖鱼体食用质量提升的后期处理应该是可行的。依据现有的试验结果看,因为投喂功能饲料处理20-30 d后,鱼体重量基本没有下降,而肌肉风味和质构质量显著提升,运行成本与池塘流水槽养殖成本基本一致。主要的技术难点在于水质的生物调控技术和饲料配制技术,经过技术创新可以成为推广的有效技术方案。

,