冬去春来,清明将至,又到祭祖时。阅本族《赵氏宗谱》,感慨万千。水有源,源远而后流长;木有本,本崇而后枝茂;族有谱,谱立而后宗联。饮水思源,寻根怀祖,是一件承先启后的善事。笔者与江汉赵氏理事会主任赵贤忠等宗亲商榷,在查阅《宋史》、宋宗室档案,广泛收集相关资料的基础上,追本溯源,撰成《湖北发现宋太祖一支后裔—江汉赵氏繁衍史》,翔实叙述了江汉赵氏繁衍史,源流清晰,分支明晰,填补了宋太祖及后裔有关史料中的一些空白。

其一、江汉赵氏“琴鹤堂”堂号的由来

赵氏有天水、半部、琴鹤等数十个堂号。一提起“琴鹤堂”,有些人会联想到宋代成都知府赵忭以琴鹤相随的故事。然而,史籍记载,赵忭出身贫寒,非皇家后裔。故此“琴鹤堂”非彼“琴鹤堂”也。

据考证,江汉赵氏“琴鹤堂”源自宋太祖家世。

《梁书.宝志》记载,梁开平年间(公元907—911),黄河激浪掀起一块古铜牌,上刻“有一真人在冀州,闭口张弓左右边,子子孙孙万万年。”意有一“弘”字派的河北人将是真人转世,真人的子孙为真命天子,将得天下。其时,涿郡人赵敬正巧喜得贵子,闻碑词所云,故为子取名“弘殷”,期求应证碑词,果然“讳正当之”。

02

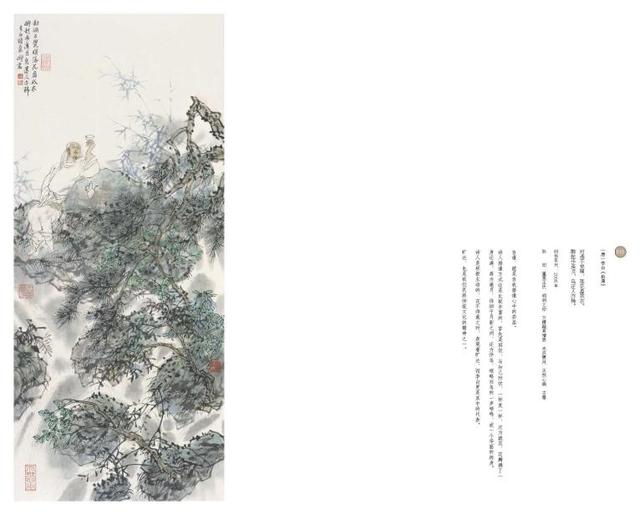

两宋以来的迁徙

宋宗室(档案二)齊國公從貺(照)后裔世系:赵从照(?~1045),北宋宗室,太祖皇帝帝孙之子。秦王赵德芳之孙,高平郡公赵惟叙第二子。累迁至左金吾卫大将军、归州团练使,封安国公。庆历五年六月卒,赠同州观察使、追封齐国公。

《宋史•表》:子一人,世逸。

一世贈太師、中書令兼尚書令秦王德芳,子:惟敍 惟宪 惟能

二世高平郡王惟叙 字懋功,子:從貺(从照) 從溥

三世齊國公 从照,子:世逸

四世惠國公 世逸,子:令祉 令憴 令攀 令息 令伾 令珂 令葸 令豫 令玥 令煥 令辛

五世贈高密侯 令息,子:子宥 子定 子宣

六世武經大夫 子定,子:伯珪 伯璋 伯琦 伯琳 伯珹 伯琥 伯璉 伯玒 伯琇

七世伯琳,子:師柄

八世師柄,子:希佇 希仟 希亻弓(弓) 希亻致 希侅

九世希弓,子:與巛言(训)與仲 與卓 與龓

十世與训,子:孟巳(起) 孟造 孟邃

十一世孟起,子:由既 由仲

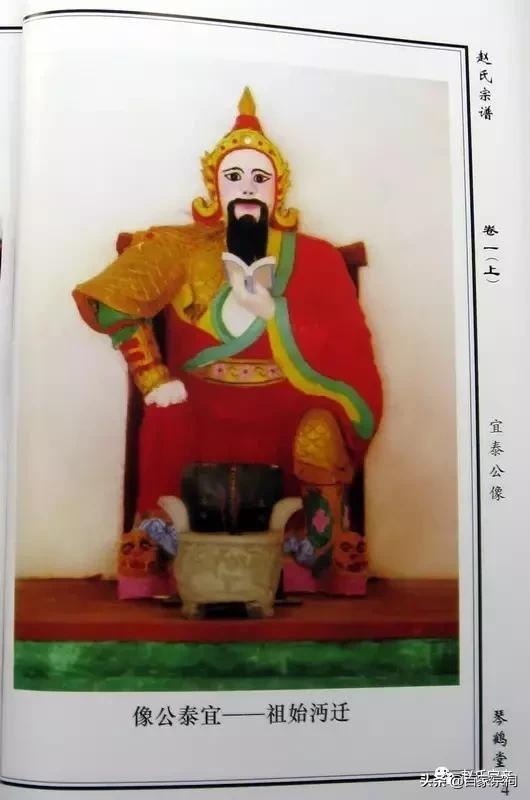

十二世由溉,子:宜泰

公元1127年“靖康之乱”,金兵攻入汴京(今开封),赵姓宗室从汴京逃出,分居全国各地。康王赵构于公元1127年在南京称帝,建立了南宋。成为赵姓家族在江南地区繁衍的主要支脉之一。但在最初的日子里,为了躲避金朝的追击,被迫不断转移,时而建康(今南京)、时而绍兴、时而半江(苏州),甚至逃到海上避难。直到公元1132年,才确定临安(杭州)为都城,其间的流浪时间为5年。

宋室南渡后,赵德芳後裔子定迁会稽(古代泛指江苏一带)象山。胡元革宋后,子定公後裔迁到苏州阊门外胥口五十三都太湖之滨。

明朝初年,朱元璋将江南苏州(历史习惯把苏、松、湖、嘉、杭五府都称为“苏州”)人口往苏北、山东、安徽、江西、湖广、四川等地迁徙。赵德芳後裔十三世宜泰自苏州移居湖北江汉地区沔州(今仙桃市)。

太祖创江山,让位于胞弟太宗,经7代以后,复传于太祖幼子德芳6世孙赵昚,即南宋最杰出的皇帝宋孝宗,在位27年,平反岳飞冤狱,起用主战派人士,锐意收复中原。在内政上惩治贪污,加强集权,重视农业。百姓富裕,五谷丰登,太平安乐,史称“乾淳之治”;又经3代转传于太祖长子德昭10世孙理宗贵诚,最后亡于帝丙。

03

赵氏江汉支脉溯源

公元1369年,赵德芳支下13世孙宜泰,字泽浦,号治平。《光绪谱》记载,明洪武二年,敕封安南将军,由苏州无锡胥口五十三都(今为苏州吴中区胥口镇合丰村6组)迁江汉平原沔阳县任家岭(今王市口),安民沔邑,繁衍至今。清朝光绪元年本族谱序联为证:

系出江南苏州无锡家住阊门胥口土名五十三都离此二千余里;

官居湖北竟陵太守籍落沔水木剅相传二十六代至今四百多年。

仙桃市地处江汉平原腹地,是武汉的西大门和后花园,1986年撤县建市,沔阳县改名仙桃市后,湖北省直一些机构和事企业进驻仙桃,都冠名“江汉”。例如:江汉中级人民法院、检察院等等,管辖“仙、天、潜”3个省直辖市和神农架林区等地的相关事务。故此,现称赵氏本支为江汉系。

公元2007年,江汉赵氏多次聚会,贯彻国家文化部2001年关于续好家谱的通知精神,决定与时俱进,成立江汉赵氏续谱建祠理事会,重建宗祠,续修家谱。祠宇选址仙桃市干河街道办事处楼子台,位于318国道与沪蓉高速公路之间,汉江排湖电排河畔“二虹映月”之吉地,与始迁祖安民公纪念碑隔河相望。2009年仲秋,续谱建祠告竣。重建祠宇建筑群由主殿、厢房、牌楼组成,雄伟壮观,气势恢宏。

江汉赵氏字辈

01

赵氏古代宗派

自42世祖起两次修谱定派:一次为:元年开天宝,法礼衍春秋,云山生奇彩,长河永正流;二次为:芳香承悠远,诗书赞吉祥,高俊启望重,眺廷敬弘匡。

02

宋皇室宗派

宋太祖赵匡胤亲写御书,三派“玉牒”各立14字,以为排辈之分,《玉牒》有“我族无亲疏,世世为缌麻”之训。

“太祖派”14字为:德惟从世令子伯师希与孟由宜学。

“太宗派”14字为:元允宗仲士不善汝崇必良友季同。

“魏王派”14字为:德承克叔之公彦夫时若嗣次古光。

14字用完,重新轮转,这样从宋代开始已经循环了2次又重新起始,至今1030多年已历36代之多。鉴于赵氏子孙蕃衍人数众多,同一姓名者颇多(这在宋代宗正司管理时是不允许的),所以在明成化年间,太祖派后裔赵(惟)珤(字德用号古愚)和赵惟宪(号朽叟)重修族谱时,曾把“玉牒”又增加14字,称为今14字,而把原“玉牒”14字称为原14字,仍按三派区分:“太祖派”今14字为:溥纲鼎建存忠厚 礼义谦和昮永循。“太宗派”今14字为:原本懋兼思尚实 式景均中庆以充。“魏王派”今14字为:生贤廷辅文才广 资质端庄盛传芳。原谱注明“以上派行,周而复始,万世不易之规。”实际一轮未毕,就“易规破矩”了。

03

江汉本支宗派

宋朝经靖康之难、胡元革宋后,赵氏皇族逃避各地,为避乱求安,有分支变易了宗派。明崇祯末年,太祖24世孙世诰公修谱按《周易》八卦增20字,从世诰之子拱升开始,依序为:“升师履泰谦,豫临观同复,咸恒家萃益,鼎晋中丰节”。1988续谱时曾议自“节”字后延伸20字:“世泽维兴盛,文理映昌明,科学开宏宇,孝友启后昆”。今续谱又议,自“节”字后,正本清源,回归太祖派14字:“德维从世令子伯师希与孟由宜学”。

江汉赵氏源流

1世始祖造父—2世承父—3世晶—4世月籍—5世明父—6世晨弟—7世奄父—8世叔带—9世继叔—10世忠晋—11世德厚—12世绍厚—13世夙—14世共孟—15世衰—16世盾—17世朔—18世武—19世景权—20世鞅—21世伯鲁、世毋恤、世恒子—22世周—23世浣—24世籍、武—25世章、朝—26世种—27世肃—28世武灵—29世何—30世丹—31世偃—32世王迁、王加—33世远—34世义奇—35世瑞真—36世景宪—37世充正—38世中浩—39世子都—40世斌—41世朋—42世元盛—43世年孝—44世开炳—45世天羡—46世宝九—47世法旗—48世礼乾—49世衍—50世春霖—51世秋金—52世云阶,字子龙—53世山泰—54世生建—55世奇敦—56世彩禹—57世长杰—58世河柱—59世永康—60世正廉—61世流竺—62世芳好—63世香町—64世承宣—65世悠烨—66世远利—67世诗国—68世书奋—69世赞杭—70世吉锐—71世祥信—72世高棋—73世俊学—74世启胜—75世望—76世重德—77世眺—78世铤—79世敬—80世弘公—81世匡胤—82世德芳(子:叙、宪、能)—83世惟叙—84世从煦—85世世逸—86世令息—87世子定—88世伯琳—89世师柄—90世希弓—91世与训—92世孟起—93世由溉—94世宜泰—95世天祥—96世元亨—97世亮—98世文盛—99世继安—100世瑀—101世魁鸾—102世梅—103世惟昇—104世世伦—105世奇升—106世师源—107世履寿—108世淮泰(子:成、旭)—109世成谦(子:洲、文、金、维)—110世豫文(子:仙、灿、均)—111世临均(子:顺、明、清)—112世观顺(子:同江)—113世同江,号志宏(宋太祖33世孙,子:高、远)—114世复高 名昆、复远 名鹏—115世咸晨 名晨(昆女儿),咸云 字麒云(鹏之子)……

江汉琴鹤堂《赵氏宗谱》共33卷,上述源流仅宜泰公次子天祥(俗称老二房)世系同江本家族的纵向支脉。

宜泰公生3子:友福、天祥、友祯。后裔繁衍5万多人(其中仙桃市2.5万余人)。现分布于武汉、汉川、荆州、荆门、天门、应山、云梦、孝感、安陆、黄陂、宜昌、十堰、襄阳、潜江、洪湖、监利、咸宁、嘉鱼、公安、石首等县市及省外的豫、川、渝、湘、粤、赣、皖、江、浙、港、台及东南亚、欧美等地。

江汉赵氏郡望堂号

赵姓在长期的繁衍播迁过程中,形成多个郡望,本支“天水郡”开基始祖为赵襄王太子、代王赵嘉;堂号则是郡望的进一步分化和发展,是某一郡望中某一房支的称号。赵氏有天水、半部、琴鹤等数十个堂号。古人常以琴鹤相随,表示清明、廉洁。匡胤公后裔立“琴鹤堂”。

《梁书.宝志》记载,梁开平年间(公元907—911),黄河激浪掀起一块古铜牌,上刻“有一真人在冀州,闭口张弓左右边,子子孙孙万万年。”意有一“弘”字派的河北人将是真人转世,真人的子孙为真命天子,将得天下。其时,涿郡人赵敬正巧喜得贵子,闻碑词所云,故为子取名“弘殷”,期求应证碑词,果然“讳正当之”。

敬公在后唐灭后梁时殉难,其子弘殷为避父难之灾,逃至洛阳郊外夹马营,被乡绅杜爽看中招为婿。杜家屋前有一“双龙潭”,弘殷杜氏夫妻俩常在潭边抚琴舞鹤,取潭水为饮,后生了匡胤、匡义。据史记载,匡胤出生时,赤光绕室,仙鹤高鸣,异香经宿不散,体有金色。弘殷给儿子取名“匡胤”,意为:匡时济世,子孙相承续。

后梁朱温灭唐不久,天下混战,群雄角逐。其时弘殷公出外谋业,杜氏带着幼小的匡胤、匡义在家。一天,杜氏用箩篚挑着兄弟俩外出避难,途中隐士陈搏见兄弟俩坐于筐中,详观片刻后仰天长歌曰:“莫道当今无天子,都将天子上担挑”(宋人轶事汇编)。

公元956年,弘殷与匡胤为周太宗柴荣分典禁兵。一日,匡胤入南京高率庙,取竹茭卜占自己将来的名位。俗谓竹茭一俯一仰为圣茭。连占数卦,自小校以上至节度使皆不应。匡胤甚为疑惑,无意之中负气说道:“过此,则为天子乎?”一掷,果得圣茭。

清代本家族《赵氏宗谱》载,大宋开国后第三年,即公元962年,宋太祖在太庙寝殿的夹室中秘密立一块“誓碑”,其中有三条誓文:一云:“柴氏子孙,有罪不得加刑,纵犯谋逆,止于狱内赐尽,不得市曹刑戮,亦不得连坐支属。”一云:“不得杀士大夫及上书言事人。”一云:“不加农田之赋。”太祖推行政治文明,以文立国,工商兴国的治国方略,开创了繁荣鼎盛的赵宋王朝。太祖后裔为怀念匡胤公的功德,以示纪念,以琴鹤堂作为堂号。有诗为证:

弘殷杜氏,琴鹤相随,双龙潭饮,赤光绕室。

双王奉令,真龙出世,黄袍加身,建宋光邦。

匡时济世,削藩平叛,文韬武略,保民平安。

玉牒遗训,廉明有威,嘉言懿行,千古流芳。

注:“双王(太祖、太宗)奉令”即“琴”字。

赵氏祖训

圣谕16条

敦孝弟,以重人伦。

笃宗族,以昭雍睦。

和乡党,以息争讼。

重农桑,以足衣食。

尚节俭,以惜财用。

隆学校,以端士习。

黜异端,以崇正学。

明礼让,以厚风俗。

讲法律,以儆愚顽。

务本业,以定民志。

训子弟,以禁非为。

息诬告,以全善良。

完钱粮,以省催科。

诫匿逃,以免株连。

联保甲,以弭盗贼。

解仇忿,以重身命。

赵氏家规

百家姓,首赵门,古为贵,今亦尊。

续家谱,训示人,家有规,应常温。

参天树,有根本,孝父母,感深恩。

尊长辈,爱后生,讲礼貌,懂人情。

新生儿,起名字,按排行,分辈份。

养子女,育成人,勿惯养,不娇生。

勤读书,悟诗文,明事理,有技能。

玉洁美,冰清纯,择佳偶,务谨慎。

不图财,守本分,清白家,有缘分。

婆媳情,夫妻恩,处理好,甜日恒。

少烟酒,重养生,不义财,令人昏。

人非圣,孰无过,善劝戒,教诲诚。

勤工作,不懒惰,有作为,创优胜。

求信义,讲真诚,贫不卑,富勿骄。

和乡邻,睦族人,赵分支,宗脉承。

江汉系,赵氏人,共勉之,我义门。

史学家对赵宋的评价

自太祖始,两宋共传13代人18帝319年。皇族经北宋钦宗靖康之难,唯赵构流浪在外免劫,最终建立南宋续创辉煌。但近代有人认为,宋室先被金人所逼偏安南方,最后亡于蒙古铁骑,似乎是“弱宋”。

据考证,冷兵器时代,先进文明为落后文明所灭是常情。宋代军事不弱,败在腹背受敌和丧失产马地,对宋朝应该进行客观评价。

北宋是中国历史上国际环境最恶劣的一个朝代,从来没有一个中国的中央政权,像宋朝面临过三面同时和强敌开战的境况。如此恶劣的国际环境,只能归根于从唐玄宗以来一直没能扭转的边疆危局,历史教训值得我们警醒。

国学大师、著名历史学家陈寅恪对宋朝的评价:“华夏民族之文化,历数千载之演进,而造极于赵宋之世。”著名宋史学家邓广铭认为:“两宋期内的物质文明和精神文明所达到的高度,在中国整个封建社会历史时期之内,可以说是空前绝后的。”“宋代文化的发展,在中国封建社会历史时期之内达于顶峰,不但超越了前代,也为其后的元明之所不能及”。”

自太祖始,两宋共传13代人18帝319年。匡胤公文韬武略,鼎盛辉煌,功震寰宇,流芳千古。

赢氏溯源数百代多辈号军称帝宋祖功德流芳远;

赵姓繁衍数千载历朝封侯将相子孝孙贤世泽长。

追思怀远,缅怀先祖。赵氏子孙必将一如既往,效先祖精神,扬琴鹤清风,团结进取,励精图治,忠孝廉洁,勤劳致富,弘扬太祖恩德,为实现中华民族伟大复兴中国梦出彩!

宋太祖赵匡胤33世孙:赵志宏 【同江(谱名)】