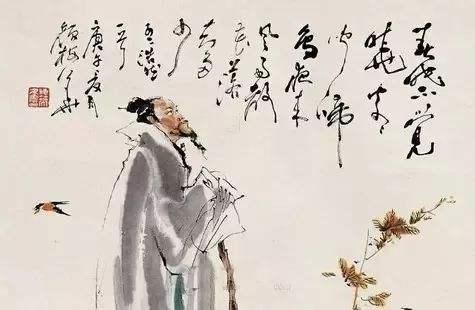

孟浩然,盛唐山水田园诗人代表,诗风清浅、净远、古淡,尤以五言著称,一生未仕,仿佛是唐代隐逸诗人之宗,几乎堪与南朝陶渊明遥遥相映。前人或以孟浩然诗歌佇兴而作,造意艰苦,将他归入苦吟派,然而多数人认为他的诗歌风格实与苦吟派不同,其风致更多表现为清旷淡远,用“清吟”相称更加恰切。如《春晓》《岳阳楼》《夏日南亭怀辛大》《宿业师山房待丁公不至》诸诗,以及“微云淡河汉,疏雨滴梧桐”、“野旷天低树,江清月近人”等名句,骨清气秀,在后世传诵不绝,都能为这种认识的成立提供支持。

而这大致反映出文学史主流对孟浩然及其诗歌的认识。然而,这与孟浩然的自我认同和生活实际还有相当距离,与他全部的诗歌风貌也不尽相吻合。读孟浩然诗歌,分明可以感到他本人对生活的追求以及他一生的经历都远比“隐逸”两字的含义丰富、复杂,他流传下来的二百数十首诗歌的含蕴和风格也并非一个“清”字所能完全涵盖。孟浩然之所以留给读者以上印象,是因为他及其诗歌经过了文学史长期地简约化作用,将有些景象遮蔽了。岁月总是如此,把事物的一些特征磨去,让人误以为留下的就是全部。

然而,文学史为什么要将一个本来特点丰富多样的作者和作品简约呢?这是一个饶有兴趣的问题。

孟浩然在诗歌中塑造的自我形象,大致是书剑客、游子、归隐者。

他好称自己是“书剑客”。《宴张记室宅》:“宁知书剑客,岁月独蹉跎。”类似的还有《伤岘山云表观主》“少予学书剑”,《自洛之越》“遑遑三十载,书剑两无成”,《田园作》“粤余任推迁,三十犹未遇。书剑时将晚,丘园日已暮”。书生读书求仕,剑客仗剑立功,“书剑客”一词虽是用项羽“少时学书不成,去学剑”的典故,但意思有所变化,它代表积极入世、追求功名、经世济邦的理想。孟浩然以此自期、自许,反映出他精神的一个重要方面。他入京参加科举,希冀大臣、同好们汲引,将自己带入仕途,都是这种精神的流露。然而孟浩然似乎又不想把自己全部献给仕途,他还想保留一部分只属于自己的东西,那就是个人的兴趣和散漫。孟浩然终身没有得到一官半职,运气不好是主要原因,他自己的个性也是无形的羁绊。

他又常称自己是“游子”。如《南还舟中寄袁太祝》:“花源何处是,游子正迷津。”这看似说因找不到理想的隐居之处而迷茫,其实反映出孟浩然辛苦奔波在世俗途上内心的一种惆怅。孟浩然入京求仕无所得,于是到四川、荆州、洛阳、江南、福建等地长期漫游,有的是访友,多数是想到地方官府谋求职事,基本上还是属于寻找机会性质之出行,虽然是降而求其次。相对于生活在自己家乡,无论是入京,还是行游各地,他的身份都是游子、羁客。他有时用戏谑的语气称呼自己是“游鱼”,《京还赠张淮》说:“因向智者说,游鱼思旧潭。”他生涯中这种“游鱼”般的经历只是对“书剑客”身份外观稍微地改易,内心其实没变,他是在朝着自己的生活目标——入仕,或接近仕途——的方向“游”,希望有朝一日够着目标,结束游子的生涯,而对“旧潭”(故乡)的思念是他在疲惫的游程中对自己心灵的一种慰抚。为此,孟浩然长期迷惘,充满游子迷津的情怀。

更多的时候,孟浩然称自己是一个隐者。《寻香山湛上人》“平生慕真隐,累日求灵异”,“愿言投此山,身世两相弃”。他早期谈归隐并非完全是由衷之言,因为那时他对仕途存有许多盼念;后期谈归隐虽然变得实在了,然而还是带有几分求仕无门、败兴而归的怅惘,并非完全心甘情愿。“寄言当路者,去矣北山岑”,诗人在忍无可忍时,向执政者掷去一言:“你们再不理我,我就去隐居了!”以此发泄自己求仕屡遭挫折的悲郁心情,可是这声音在长安非常微弱无力,几乎不存在。《还山诒湛法师》:“心迹罕兼遂,崎岖多在尘。晚塗归旧壑,偶与支公邻。”诗人谓自己长期在尘世浮沉,至晚年才找到隐居的归宿,然而他也坦白,这是在“心迹罕兼遂”、长期碰壁之后做出的无奈选择。说明他并不是主动隐居,归隐只是一种被动的行为,他不由自主地接受了命运的安排。

上述书剑客、游子、归隐者三重形象合二为一,构成一幅比较完整的孟浩然自绘的精神肖像。大致说,他的心理长期是在出仕和隐居之间活动。出仕难以实现,他却衷心向往之;隐居自有所乐,而且确实也是他一生的基本生活状态,他却并不甘心,“谁为躬耕者,年年《梁甫吟》”(《与白明府游江》),借用诸葛亮典故,表达自己“隐”不住的心情,由此可以窥见孟浩然实际所怀的“隐”情究竟如何。所以就孟浩然的心态言,他是一位入世而不是避世的诗人,他的诗歌基本精神也在此。

后人对孟浩然的描述

第一种把他写成是求仕途上一位枉屈者、失败者。殷璠说:“余尝谓祢衡不遇,赵壹无禄,其过在人也。及观襄阳孟浩然罄折谦退,才名日高,天下籍甚,竟沦落明代,终于布衣,悲夫!”他对孟浩然的遭遇充满无限惋惜和同情。《旧唐书·文苑传》本传的记载仅寥寥数语,而以孟浩然为仕途的失败者这种叙述倾向十分明显,说:“孟浩然,隐鹿门山,以诗自适。年四十来游京师,应进士不第,还襄阳。张九龄镇荆州,署为从事,与之唱和。不达而卒。”或许旧唐书作者因为修史的缘故而更加关心传主的仕宦命运,故把记述焦点放在孟浩然求仕经历及其结局上面,对孟浩然诗歌具体介绍很少,只是表示他的仕途命运与他的诗歌成就不相称。

第二种则是将他描绘成精神优雅、高贵、超逸,不计较仕途得失、淡泊名利的隐逸诗人。这种摹画从李白就已经开始。他在《赠孟浩然》诗写道:“吾爱孟夫子,风流天下闻。红颜弃轩冕,白首卧松云。醉月频中圣,迷花不事君。高山安可仰?徒此揖清芬。”李白将孟浩然刻画成一个爱好赏花饮酒,只图自由自在生活,而不羡慕官禄,不高兴“事君”的隐士,以为这些是孟浩然精神的主要内涵,也就是他所盛赞的所谓“风流”。

在李白的叙述中,似乎是孟浩然“弃”了“轩冕”,而不是他被“轩冕”所“弃”,而且认为孟浩然因为远离仕途而内心充满快乐。这更像是李白借着孟浩然在为自己画精神像,而且是一副表现理想而非写实的像,因为李白自己也并不是那种甘心抛弃“轩冕”的人。宋朝有一部分人将孟浩然绘成骑驴诗人,这在某种程度上是想调整李白以降对孟浩然的上述理解,然而效果可疑,人们还是更乐意接受李白对孟浩然所作的有选择性的和充满理想化的诠释。如黄庭坚《题孟浩然画像》:

“先生少也隐鹿门,爽气洗尽尘埃昏。赋诗真可凌鲍、谢,短褐岂愧公卿尊。故人私邀伴禁直,诵诗不顾龙鳞逆。风云感会虽有时,顾此定知毋枉尺。襄江渺渺泛清流,梅残腊月年年愁。先生一往经几秋,后来谁复钓槎头。”

诗歌夸孟浩然浑身爽气,敢逆龙鳞,超然隐居却享有与公卿一样的尊贵。胡仔评黄庭坚此诗悉数道出孟浩然“平生出处事迹”,是一篇用诗歌写的孟浩然传记。这也代表了人们对孟浩然基本的认识。

隐逸的田园诗人,优雅超脱的精神风度,清淡的诗歌风格,这些互相叠合,孟浩然作为盛唐诗人及其创作特点就这样被文学史主流定格了。而这样一种定格无论是对孟浩然本人,或是对他的诗歌而言,都存在遗漏。其中遗漏掉的精神因素,重要者有二。

一是孟浩然及其诗歌中的痛苦精神。文学史对孟浩然的这种主流叙述,略去了他对仕途的向往以及与这一过程相伴随的坎坷遭遇,这实质上是对他精神痛苦的忽略。孟浩然在《南归阻雪》诗中咏道:“少年弄文墨,属意在章句。十上耻还家,徘徊守归路。”表面上是写回家途中的畏惧心理,其实是表达诗人多次赴考求仕失败而凝聚起来的耻辱感,也是表达他自尊心遭受玷污的愤怒,这是孟浩然渗入心髓的痛苦。孟浩然用一个“耻”字凸显出自己因求仕失败所担负的巨大心理压力及难以忍受的精神折磨,写出对这种感受的刻骨铭心。他期盼能够得到有力者有效地推荐,“谁能为扬雄,一荐《甘泉赋》?”焦灼地等待却没有结果,其沮丧心情可以想见。友人曾劝他不用再托人求仕自寻烦恼了,如王维《送孟六归襄阳》说:“杜门不欲出,久与世情疏。以此为长策,劝君归旧庐。醉歌田舍酒,笑读古人书。好是一生事,无劳献《子虚》。”这首规劝诗也从一个侧面证明孟浩然功名心切以及遭受挫折引起的忧伤。他不痛苦,友人何需如此劝慰?

这类精神痛苦从孟浩然诗歌多方面流露出来,是他创作的重要心源。他同情屈原、贾谊,笔下常常写到这两个人。《晚入南山》:“贾生曾吊屈,予亦痛斯文。”《自浔阳泛舟经明海》:“观涛壮枚《发》,吊屈痛沅湘。魏阙心恒在,金门诏不忘。”他同情屈原矢志不忘朝廷,却结局悲惨,并将自己也视若屈原、贾谊一类人物。对这些悲剧人物的同情,反映了孟浩然自己的不平之心。在他的一些田园诗中,同样可以听见这种吞咽之声。《田家元日》第二联“我来已强仕,无禄唯尚农”感情最强烈,由于全诗嵌入了这两句,其他句子流露出的田家乐趣皆显得有点强为欢颜的样子,全诗抒情也因此变得复杂而有所压抑。此诗说明,在孟浩然心中求禄之志与尚农之趣二者是不平衡的,求禄被摆在尚农之上,而不是相反。这对于解读孟浩然田园诗极有启示,如果忽略孟浩然及其作品中的痛苦精神,就容易对他安于田园的“乐趣”作表面化理解而偏离他真实的心态,这又怎么能说恰当掌握了他的诗歌?

二是孟浩然诗歌中的浪漫情调。孟浩然写过一些艳情题材的诗篇,充满浪漫的想象和欢悦的情感。

这类作品数量虽然不多,却是孟浩然诗歌特色之一,可以看到他精神的另一种色彩。如《山潭》《初春汉中漾舟》《耶溪泛舟》《早发渔浦潭》《登安阳城楼》《春意》(一作《春怨》)《春情》等。孟浩然这些诗,有的喜用神女馈赠郑交甫珮玉的典故,充满浪漫气息,有的则以白描手法为女性留影写真,或写女性绵绵思情。前者如《山潭》:“游女昔解佩,传闻于此山。求之不可得,沿月棹歌还。”将传说故事与自己的想入非非结合在一起,诗意优美。后者如《早发渔浦潭》写诗人自己乘舟早行,一边倾听禽鸟鸣唤、橹浆击波的声音,一边欣赏水乡美人“照影弄流沫”的风情。孟浩然这类诗歌也曾引起过刘辰翁、金圣叹等评点家注意。刘辰翁评《春怨》:“矜丽婉约。”金圣叹评《春情》“始为真正写女郎妙笔”,又指出孟浩然虽是“学道人”,却也有“才人游戏之事”。李白称赞孟浩然“风流天下闻”是否也包含对他诗歌这类浪漫情调的肯定?看来无法完全排除这种可能性。

不过总的来说,孟浩然诗歌接受史上的主流对这一点少有留意,它基本是被忽略掉了。即以注意到孟诗这一特点的批评家而言,对此也有一定修琢。如以上刘辰翁的评语意在引导读者以雅正的眼光阅读孟浩然诗歌中的艳情内容和浪漫情致,这种归雅化的解读又将孟浩然这类诗歌“俗”的特色给部分地淡化了。

四、诗人的丰富性与文学史的丰富性文学史主流接受孟浩然隐逸的田园诗人、清淡的诗歌风格这一面,而相对忽略了他苦苦求仕以及与之密切相联系的精神痛苦,还有他的气质和诗歌中的浪漫色彩。隐逸、清淡固然是孟浩然实际生活和诗歌创作的显著内容和特点,然而文学史对孟浩然主要的接受在此而不及彼,并非仅仅因为此是显著的存在,而是因为人们需要以它为环节联缀起诗歌史上的一种传统并使它保持下去,而相对于由此所维系并保持的诗歌传统来说,彼之独立之处的重要性就显得不够突出了。

孟浩然诗歌创作体现了两个方面的合一:一是使谢灵运的山水诗和陶渊明的田园诗高度相融,二是使唐初人冀望的江左“清音”和河朔“气质”相互调剂。由于前者,孟浩然被公认为是盛唐山水田园诗一大家;由于后者,他的诗被殷璠称赞为“半遵雅调,全削凡体”,严羽称他的诗“讽咏之久,有金石宫商之声”,大致也是这意思。以上两方面又不能割裂,它们实际上反映了这样一个整体观念:孟浩然是合南北之长的盛唐诗歌中的山水田园清淡闲雅风格代表。

如果一个诗人及其创作的某些方面受到读者集中地关注,那么,其他侧面就有可能会被疏略或遗漏。当读者对孟浩然的山水田园题材及其诗意表现出高度兴趣,而且形成较为凝固的认识,将这些理所当然地作为孟浩然诗歌唯一的符号来接受之后,他诗歌创作中别的一些元素就难以再聚拢读者的眼光,构不成新的聚焦点,从而渐渐从文学接受史上淡出。更何况,山水田园诗清淡闲远的风格,这些与不平牢骚和精神痛苦常常给人留下一种不甚和谐的印象,这也对读者淡忘孟浩然诗歌中其他元素造成了间接影响。孟浩然及其诗歌的一些内涵元素受到后人重视,而另一些内涵元素被后人忽略,从接受链上脱落下来,未受到读者普遍关注,这种现象在文学史上比比皆是。

孟浩然以一位单纯的山水田园诗人出现在文学史上,这也是经过了文学史对他简约化选择的结果。如果以这些诗人创作的主要一面代指其全部诗歌,以其主要特色为全部特色,那便是误让文学史的某个侧面蚕食了作者整体创作的丰富性。所以,文学史这种选择和组合的特征启示我们,作者应当以区别于他人的特异性作为自己创作追求的目标,以自己鲜明的创作个性和成就自立于文学史之林,因为,与别人相同的部分必将被文学史所遮蔽,而留传下去的只能是属于作者个人的与众不同的艺术创造之光。

,