正如贸易活动先于经济科学而存在一样,三权分立的实践也远远走在了政治理论的前面。早在洛克与孟德斯鸠系统地阐述三权分立理论之前,罗马共和国就已经实践过这一政治原则了。

对此,孟德斯鸠予以承认,他在《论法的精神》中考察了古罗马三权分立的情况,并将其与当时最先进的英格兰政体进行对比,想要弄明白这样一个问题:“罗马人为什么会在共和国政体的极盛时期突然丧失了自由?”当罗马的共和制度已经日臻完善的时候,究竟是什么原因使它突然沦为帝国专制?罗马人在共和时代曾是骄傲的自由人,而在帝国时代却得忍受尼禄、卡利古拉、康茂德等独夫的残暴统治,原因究竟何在?这是一个极为重要的问题。

罗马人给后世留下怎样的教训?

罗马人为什么能够推翻王政,建立共和?历史学家们根据政体的变更,把古罗马历史分为王政时期、共和时期与帝国时期三个时代。

王政时期的古罗马并未完全实行三权合一,在最开始的五位国王当政时,王位是通过选举而产生的。据普鲁塔特的《希腊罗马名人传》记载,在第一代国王罗慕路斯失踪之后,由于平民与元老院的意见不一,没法推举出一个合适的国王。为了避免混乱,人们一致同意由150名元老院议员轮流担任国家元首,每个人都只能享受12小时的王位,第二天便重新恢复市民的身份,这种政体被称为“空位期”。

然而过了不久,平民又对这种政体感到不满意,他们认为元老院不设国王,是想要建立寡头政体。最终在各方协商之下,罗马人才推举出第二代国王努马·庞皮留斯。努马解散了罗慕路斯留下的三百名卫队,将君主政体、贵族政体和平民政体融合在一起。

在这种政体下,国王既是军队的指挥官又是祭祀的主持,还掌握部分司法权,能够召集元老院及人民来开会;元老院同样也手握大权,能与国王共同审理案件,在国王提出议案给公民会议审议之前,都会事先由元老院商讨确定——因此,行政权和司法权由国王与元老院共同分享;至于立法权,则掌握在公民的手中。公民能够选举官员,颁布新法,在国王的准许下,还能拥有宣战与媾和的权力,但没有任何司法权。

在第六代国王塞尔维乌斯·图利乌斯执政时,政体发生了变化。国王放弃民事审判权,将各类事务直接交由人民决议,并减轻平民的负担而让贵族承担更多的责任,使平民获得越来越多的权力。第七代国王卢修斯·塔克文·苏佩布根据权力世袭原则登上王位之后,便视前任为篡权者,他剥夺了元老院的司法权以及人民的立法权,想要搞三权合一,对此孟德斯鸠说:

他原本想独揽三项大权,但人民最终想到自己才是立法权的掌控者,他也因此走向了穷途末路。

对于平民来说,没有比让已经掌控行政权的人再掌控司法权更恶劣的事了,更何况这个篡权者居然还敢把手伸到立法领域。因此,人们奋起反抗,驱逐了国王塔克文,建立起罗马共和国。

在总结历史经验时,孟德斯鸠说无论是英雄时代的希腊还是王政时代的罗马,国王都没能染指过立法权,正因立法权始终掌控在人民的手中,所以希腊人与罗马人才能够经常性地流放他们的国王,捍卫住自己的自由。

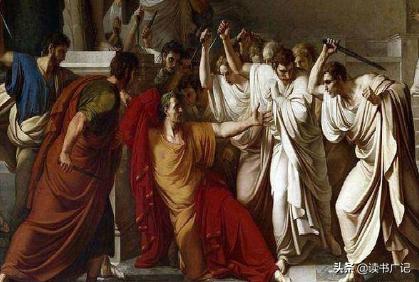

罗马人全票表决,驱逐国王,结束王政时代

罗马人是怎样建立三权分立制度的?在王政时代,有四件事损害了罗马人的自由:一是神职、官职、军职都被贵族垄断;二是执政府掌握了太大的权力;三是平民经常受到侮辱;四是不允许平民对选举发挥半点影响力。

然而,平民通过驱逐国王,牢牢掌控了立法权,因此他们执政之后便对政体进行了改革。

首先,规定平民可以担当除执政官以外的一切官职;

其次,用市政官、财政官等多个职位来取代执政府,分散已经空位了的王权,进而抑制行政权的扩张——罗马人用执政官来代替国王,但它的权力已经远远被削弱了,只能主持公民大会、召开元老院会议以及统领军队;

再次,设立大法官和刑讯官,将司法权从行政权的依附地位中剥离出来;

又次,设立保民官,赋予它阻止贵族损害民众的权力;

最后,新政体还提升了平民在公共决议中的影响力,按部落而不是百人团或库利亚的形式来召开,减少对贵族的优待。

由于共和国是由手握立法权的平民建立起来的,所以这个新政体不仅倾向共和,而且也倾向民权,而非贵族与寡头。

在新政体中,行政权由执政官和元老院牵头;立法权由人民的部落会议主导;司法权则交给大法官,已初具三权分立的雏形。但三权并未完全分离,例如执政官还分享着部分立法权,平民也有审判贵族的权力,并非仅限于大法官等等。

罗马的司法权仍由人民、元老院与法官分享,并未完全独立

罗马人忽视了对行政权的制衡在孟德斯鸠看来,保有立法权是平民能够驱逐国王、捍卫自由的原因,而太过于重视立法权而轻视行政权,同样也是他们重新沦为奴隶的原因,这是一大教训。他在《论法的精神》里说:

人民非常珍视自由,因此会就立法权的所有细枝末节与元老院争论;人民又非常珍视荣誉,因此绝不与元老院争夺任何行政权......元老院有设立一名独裁者、从人民处夺走共和国的权力。面对独裁者,手握最高权力的人民垂下了头,最受欢迎的法律也不敢再出声。

罗马人民只保留选举官员、确认元老院和将军行为的权力,而将其他的行政权全部交给元老院和执政官控制。后者掌握财政权、军权和外交权,能够控制地方行省,掌握一切物质力量;而人民所拥有的仅仅是制定法律和任免官员的权力,法律又是需要行政部门借助物质力量才能付诸实行的,如果法律没有贯彻落实、没有被遵守、破坏法律也不受到追究,那么人民的意志就只是一张废纸或一句废话而已。

正因人民把一切物质力量都交给了行政部门,而只保留一个抽象的意志,所以立法院才成为了清谈院。真正掌握国家权力的是行政一系的官僚们,他们才是“工作机构”,苏拉、庞贝、凯撒们并不关心罗马会议大厅中的辩论,当人民还在清谈扯皮时,他们已经率领大军征服希腊、西班牙和高卢了。只要罗马人不听话,他们的军队还会经常冲入城中,大开杀戒。

因此,在罗马的共和初期,是立法权占据着主导地位;而到了后期,行政权却变得越来越大,这是因为人们把物质力量全部交给行政部门的缘故。也正是因为意识到了这个问题,所以孟德斯鸠才指出三权不能够仅仅满足于分立,而且还需要互相制衡。立法机构要有能力制衡行政机构,反之亦然。

对于罗马共和国后期行政权吞并立法权的现象,孟德斯鸠提出了制衡的办法:如果行政机构拥有军权,那么立法机构应当掌握财权,分享一部分物质力量;并且军队应由人民组成,具备人民的精神;立法机构还有权在任何时间解散军队,这样才能避免出现各种“苏拉的军队”、“凯撒的军队”,而只存在“罗马的军队”。至于军队的统帅,则应由行政人员担任而非立法人员,这样才能避免军事政府的出现。倘若立法机构掌握了军权,那么军队就完全控制了政府,枪杆子主导了笔杆子,这有违自由的原则。

权力之间不仅要互相分立,而且还要互相制衡

罗马人为何在共和极盛时失去了自由?孟德斯鸠说:“相较于其他民族,罗马人更容易被悲剧场景触动”,他们对任何一种政体都缺乏定力与认识,甚至认为各种政体毫无优劣之分——有国王也好,没有国王也罢,谁上去都一样;共和也好,王政也罢,国家富强就是了——这表现为政治美德的缺失,而美德正是共和政体的原则。

所以,当国王塔克文侮辱鲁克丽丝,令其自杀之后,罗马人发出义愤,驱逐了他;然而在共和国成立之后,为了方便管理,他们又设立十位执政官,进行三权合一,导致罗马重回塔克文时代;之后,又因其中的一名执政官逼迫一位慈爱的父亲杀死自己的女儿,重新激起人民的怒火,进而再造共和;后来,凯撒征服高卢的战绩令他们感到无比自豪,曾一度将王冠献上;布鲁图刺杀凯撒时,他们又纷纷拍手叫好;然而,当安东尼将凯撒的血袍公之于众,并说凯撒在遗嘱里承诺“给每一个罗马市民七十五个德拉克马”之后,这些“善良”的罗马人又反过来屠杀与驱逐共和主义者了。这种反复无常的做法,最终导致他们投入了帝国专制的怀抱,丧失了自由。

据说,富兰克林在参与制定1787年宪法时曾说:“人们一旦过于腐化,就需要专制政府,没有能力建成其它形式”。

在孟德斯鸠看来,共和制犹如一座架起来的房子,受到地心引力的影响,它总是有着下塌——即腐化为暴民专制或君主专制——的危险;而三种分离的权力就像那几根支柱一样,它们看上去似乎没有什么用处,而且还占用空间,影响效率与舒适,但是倘若没有它们的支撑,那么屋顶就会不断地往下沉,压迫得人喘不过气来。因此,维护共和需要付出持之以恒的努力,需要精心打理、维护这座房子,一旦出现松懈与放任,那么王政与专制就随时都会卷土重来——这就是罗马人所留给后世的教训。

,