淡荡春光寒食天,玉炉沉水袅残烟。梦回山枕隐花钿。

海燕未来人斗草,江梅已过柳生绵。黄昏疏雨湿秋千。

——李清照《浣溪沙》

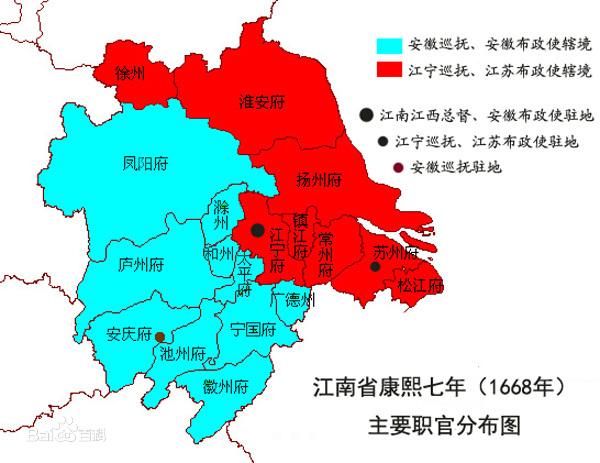

寒食节也叫“冷节”,由于它一度被定于冬至后一百零五日,故又名“百五节”。寒食起源于远古的改火,那时每年春季,人们都要把上一年传下来的火种全部熄灭,然后重新钻燧取火,作为新一年生产与生活的起点。改火要度过短暂的无火期,这就形成了后来的禁火节。禁火的时间,文献有三日、五日、七日等不同记载。

清明节

禁火的日子,人们必须以冷食度日,这就是“寒食”。后来,寒食的起因却被附会到了介之推的身上。

相传春秋时期,晋献公的妃子骊姬为了让自己的儿子奚齐继位,设毒计谋害太子申生。申生被逼自杀。申生的弟弟重耳,为了躲避祸害,在外流亡19年,终于回国做了国君,这就是五霸之一的晋文公。

晋文公

文公执政后封赏功臣,什么人都封赏到了,偏偏忘了一个介之推。介之推不仅跟随重耳经历了种种磨难,当重耳快被饿死时还“割股啖君”,解了重耳一时危难。但介之推并不居功求禄,他见文公把自己忘了,便偕其母隐于介休绵山。其后有人替介之推叫屈,悬诗宫门以讽文公。文公意识到自己之错和介之推之贤,且知他是孝子,为逼其出山,于是令人在绵山放火,结果导致介之推母子守志被焚。文公十分悲痛,于是封绵山为介推田,敕令介之推忌日举国禁火寒食,以寄哀思,后遂相沿成俗。

清明节西湖

介之推不言禄,偕母而隐,事见《左传·僖公二十四年》:

晋侯赏从亡者,介之推不言禄,禄亦弗及,推曰:“献公之子九人,唯君在矣。惠怀无亲,外内弃之,天未绝晋,必将有主。主晋祀者,非君而谁?天实置之,而二三子以为己力,不亦诬乎?窃人之财,犹谓之盗,况贪天之功,以为己力乎?下义其罪,上赏其奸,上下相蒙,难与处矣。”其母曰:“盍亦求之,以死谁怼?”对曰:“尤而效之,罪又甚焉。”且出怨言,不食其食。其母曰:“亦使知之,若何?”对曰:“言,身之文也。身将隐,焉用文之?是求显也。”其母曰:“能如是乎?与女偕隐。”遂隐而死。晋侯求之不获,以绵上为之田。曰:“以志吾过,且旌善人。”

但《左传》的记载,并无介之推“割股啖君”“悬书宫门”“不出而焚死”等情节。“割股啖君”事见《韩诗外传》:晋文公重耳亡,过曹,里凫须从,因盗重耳资而亡,重耳无粮,馁不能行,子推割股肉以食重耳,然后能行。

晋文公

“悬诗宫门”事见《吕氏春秋·季冬纪·介立》:

晋文公反国,介子推不肯受赏,自为赋诗曰:“有龙于飞,周遍天下。五蛇从之,为之丞辅。龙反其乡,得其处所。四蛇从之,得其露雨。一蛇羞之,桥死于中野。”悬书宫门,而伏于山下。文公闻之曰:“嘻!此必介子推也。”避舍变服,令士庶人曰:“有能得介子推者,爵上卿,田百万。”或遇之山中,负釜盖簦,问焉,曰:“请问介子推安在?”

应之曰:“夫介子推苟不欲见而欲隐,吾独焉知之?”遂背而行,终身不见。

《史纪·晋世家》则说悬于宫门之诗非介之推所作,而是他人在介之推与母亲隐居后为其抱不平所赋,文字亦有出入:

介子推从者怜之,乃悬书宫门曰:“龙欲上天,五蛇为辅。龙已升云,四蛇各入其宇,一蛇独怨,终不见处所。”文公出,见其书,曰:“此介子推也。

吾方忧王室,未图其功。”使人召之,则亡。遂求所在,闻其入釂上山中,于是文公环绵上山中而封之,以为介推田,号曰介山。

山西绵山

“不出而焚死”事见《新序·节士》:(介之推)遂去而之介山之上。文公使人求之不得,为之避寝三月,号呼期年……文公待之不肯出,求之不能得,以谓焚其山宜出,及焚其山,遂不出而焚死。

由此可见,介之推母子隐居不出之事或者是真,但未必真个被焚死绵山。有关他的种种传说,是经过近六百年时间的漫长浸染,为人添油加醋才逐渐丰富起来的。

由于介之推是忠臣节士的典型,加之他的结局不妙,因而博得后世人们的无限同情。于是寒食便与他紧密联系在一起。“之推言避世,山火遂焚身。

四海同寒食,千古为一人。”(唐卢象《寒食》)“人乞祭余骄妾妇,士甘焚死不公侯。”(宋黄庭坚《清明》)“民间禁火寒食节,绵上遗封莽未耘。”(明愈汝为《过绵山吊介之推》)“百年节岁同寒食,万里封疆立介休。”(明吕解元《绵山吊介子》)“但使亡人能返国,耻将股肉易封侯。”(明林魁《寒食题介子祠》)不但历代文人对其人其事多有题咏,一些地方还为之修祠以为纪念。

时节性食物

大抵南北朝以前,寒食节定在隆冬。《后汉书·周举列传》云:“举稍迁并州刺史。太原一郡,旧俗以介子推焚骸,有龙忌之禁。至其亡月,咸言神灵不乐举火,由是士民每冬中辄一月寒食,莫敢烟爨,老小不堪,岁多死者。举既到州,乃作吊书以置子推之庙,言盛冬去火,残损民命,非贤者之意,以宣示愚民,使还温食。于是众惑稍解,风俗颇革。”

由于隆冬禁火,且时间长达一个月,这不仅给人们的生活带来诸多不便,也严重威胁到老幼病弱的生命,显得十分不近人情。故魏武帝曹操、后赵明帝石勒、北魏孝文帝拓跋宏都曾对寒食下令禁止。但因国人追悯先贤之情执著,结果是屡禁屡兴。后来一些地方便采取折衷办法,把寒食节后移到清明前一两天。南朝梁宗懔《荆楚岁时记》谓:“去冬节一百五日,即有疾风甚雨,谓之寒食,禁火三日。”这个办法缓解了寒食带给人们的伤害,也就在各地普及开来。

节日祭祖

唐宋时期,寒食禁火已减为一天,且与清明相通,形成了双节联袂。《唐会要》卷八十二“休假”云:“(开元)二十四年二月十一日敕:寒食清明,四日为假。大历十三年二月十五日敕:自今已后,寒食通清明,休假五日。至贞元六年三月九日敕:寒食清明,宜准元日节,前后各给三天。”两节假期相联,已达七天。宋代的寒食节也放假七天。

北宋庞元英《文昌杂录》卷一谓:“祠部休假岁凡七十有六日,元日、寒食、冬至各七日。”南宋陈元靓《岁时广记》卷十五引宋吕原明《岁时杂记》曰:“清明前二日为寒食节,前后各三日,凡假七日。而民间以一百四日禁火,谓之私寒食,又谓之大寒食。北人皆以此日扫祭先茔,经月不绝,俗有寒食一月节之谚。”

清明扫墓

扫墓祭祖是寒食节的一项重要活动。唐朝以前,这项活动被视为“野祭”;至唐贞观年间,太宗才下令将祭祖定于寒食节这天;玄宗时又编入《开元礼》卷第八十七“王公以下拜扫(寒食拜扫附)”,成为官方认同并倡导的吉礼之一。其后皇家祭陵、官府祭孔庙、地方祭先贤、百姓上坟等活动均于寒食开展。

插柳也是寒食节的普遍习俗。据说当初介之推是被烧死于柳下的,因而柳便成为寒食节的象征之物。柳不只“插于坟”,而且“标于户”,甚至“亦戴之头或系衣带”。《荆楚岁时记》就载明“江淮间寒食日家家折柳插门”。

寒食节曾经是一个极其重要的节日。敦煌遗书《寒食篇》云:

天运四时成一年,八节相迎尽可怜。

秋贵重阳冬贵蜡,不如寒食在春前。

禁火初从太原起,风俗流传几千祀。

算取去年冬至时,一百五日今朝是……

但由于冷食不利健康,必为社会文明的进程摒弃,且寒食与清明靠得太近,它最终还是消亡了。不过,扫墓祭祖等民俗活动却被清明节传承下来,一直延续到今天。

,