生于昆山、在其所著的《日知录》中最早提出“天下兴亡,匹夫有责”这一思想的明末清初杰出思想家顾炎武,与南京颇有渊源,一生中曾数次前往南京,留下了不少可歌可泣的故事。

清代绘画明孝陵明楼宝顶。

顾炎武像。

顾炎武墓。

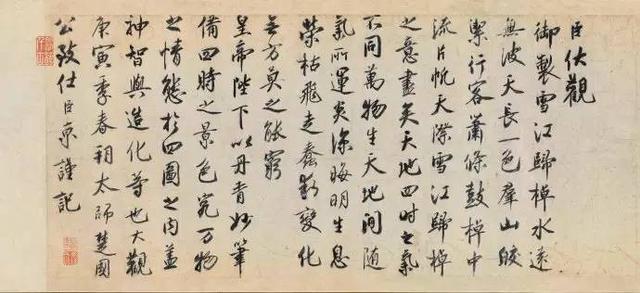

顾炎武手迹。

建康古今记。

亭林诗集。

家谱中的顾炎武头像。

顾炎武其人

顾炎武于明万历四十一年五月二十八(1613年7月15日),出生在昆山东南、千灯浦西岸的顾园。其生父为顾同应,生母何氏。

顾炎武的家族为江东望族,其高祖、曾祖、祖父三辈人中,曾出过三位进士、一名举人,并在明正德、嘉靖、万历三朝做过地方或中央的官员。曾祖顾章志,曾任湖广按察副使、贵州右参政、广西按察使,后进应天府(今南京市)任府尹,晋留都南京(管辖范围与今江苏省、安徽省、上海市相当)兵部左侍郎。顾炎武出生不久便过继给去世的堂伯顾同吉为嗣,其养母王氏“昼则纺织,夜观书至二更乃息”,独力抚养顾炎武成人,教以屈原、文天祥、于谦等忠义之节。顾炎武为其嗣母王氏一手养大,母子感情甚深,顾炎武对养母极为孝顺。

明崇祯三年(1630),顾炎武17岁时,便赴应天府参加乡试。

顾炎武少时非常聪颖好学,并善于思考。从年轻时起,便开始遍览历代史乘、郡县志书,以及文集、章奏之类,辑录其中有关农田、水利、矿产、交通等记载,兼以地理沿革的材料,并撰述了《天下郡国利病书》《肇域志》等诸多书文。

不仅如此,顾炎武还在音韵、诗文、金石考古等方面均有颇深的造诣。他还是著名的经学家、史地学家、音韵学家,一生著述颇丰,被称为清朝的“开国儒师”和“清学开山”始祖。

清朝定都北京时,远在昆山的顾炎武痛心不已。当时南方的一些明朝将领和官僚为了坚守半壁河山,拥立福王朱由崧,在应天府宣称复建明朝政权(史称南明)。

经由昆山县令推荐,顾炎武任南明弘光小朝廷的兵部司务。顾炎武满腔热忱,为反清复明积极出谋划策,著书立说,期望为明王朝做出自己的贡献。清顺治二年(1645)五月,顾炎武取道镇江赴应天府上任就职,尚未到达,应天府已被清兵攻占,弘光帝被俘,南明军崩溃。

同年七月,清军先攻占昆山,顾炎武生母何氏被清兵砍断右臂,两个弟弟也惨遭不幸。后常熟陷落,其嗣母王氏闻知凶讯,悲痛欲绝,便以绝食殉国,临终前嘱咐顾炎武:“我虽妇人,身受国恩,与国俱亡,义也。汝无为异国臣子,无负世世国恩,无忘先祖遗训,则吾可以瞑于地下。”半月后王氏卒。

顾炎武七谒明孝陵

顾炎武儿时初名绛,乳名藩汉,字忠清;入学时,更名继坤,19岁后复名绛。南明败后,因仰慕文天祥的学生、南宋灭亡后终身不仕的文人王炎午之为人,改名炎武,字宁人,号亭林,称鹰扬弟子。

顾炎武谨记养母教诲,“读书隐居,无仕二姓”成为他的人生准则。直到清康熙十年(1671),帝师熊赐履欲引荐其协修《明史》,顾炎武仍对嗣母临终之言念念不敢忘,明确以“果有此举,不为介推之逃,则为屈原之死”而拒之。

自清顺治八年(1651)起,顾炎武便经常前往南京,并拜谒明孝陵,前后共有七次之多。

顺治八年春,顾炎武来到江宁府(今南京市)并居于钟山脚下,初谒孝陵。钟山旧时又称“蒋山”,顾炎武便更名“蒋山佣”,以明太祖朱元璋的守陵人自居。谒陵后,作有《恭谒孝陵》一诗,其中有句云:“流落先朝士,间关绝域身。干戈逾六载,雨露接三春。患难形容改,艰危胆气真。天颜杳蔼接,地势郁纡亲。”

两年后的清顺治十年(1653),顾炎武再次来到江宁府,分别于农历二月和十月两度谒孝陵,并绘《孝陵图》,作《再谒孝陵》、《孝陵图》诗各一首。

翌年,即清顺治十一年(1654),顾炎武卜居于钟山(明嘉靖年间曾改称神烈山)之阳,并作《侨居神烈山下》诗:“典得山南半亩居,偶因行药到郊墟。依稀玉座浮云里,落莫金茎淡日初。塔葬属支城外土,营屯塞马殿中庐。犹余伯玉当年事,每逢陵宫一下车。”当时,其友人戴笠(耘野)作《赠顾宁人》一诗,将顾炎武的心志表述得极为透彻。诗曰:“十年仰止玉山隅,闻道移家近帝都。涕泪独陈天宝事,神灵长护孝陵图。著书岁月供迟暮,许国肝肠叹绝无。自晦不妨居庑下,海天相讯有吾徒。”

顺治十二年(1655)正月,顾炎武第四次谒孝陵。之后,其前往常熟东南的唐市,访虞山诗人陈璧,以所作《孝陵图》示之。陈璧《顾宁人自孝陵来作孝陵图兼示诸忠义传赋赠二律》中有“冬青常为亲藩痛,饭麦尤深皇祖哀”,“我有归来三载泪,寄君五拜洒陵前”等句。谒陵一抒故国之恸,在当时是众多遗民的一种普遍心态。

顺治十三年(1656),顾炎武再次来到江宁府,并于当年闰五月,五谒孝陵,并作诗《闰五月十日恭诣孝陵》:“忌日仍逢闰,星躔近一周。空山传御幄,茀路想行驺。寝殿神衣出,祠官玉斝收。蒸尝凭绝隖,鞉罄托荒陬。薄海哀思结,遗臣涕泪稠。礼应求草野,心可对玄幽。寥落存王事,依稀奉月游。尚余歌颂在,长此侑春秋。”

第二年(1657)正月,顾炎武第六次谒陵。从1651年到1657年的六年间,顾炎武六次谒陵,平均每年一次。可以说,谒陵已成为其在江宁府生活的一种常态。

顾炎武最后一次谒明孝陵是在顺治十七年(1660)。此前的几年,其已开始将活动的重心转向北方。但这一年的秋天,顾炎武重返江宁府,第七次谒陵。并作《重谒孝陵》诗:“旧识中官及老僧,相看多怪往来曾。问君何事三千里,春谒长陵秋孝陵。”

顾炎武著《建康古今记》

顾炎武在南京的那些年间,除了七谒孝陵,留下许多谒陵诗作外,还写下了不少与江宁府有关的诗篇,其中有一首《白下》:“白下西风落叶侵,重来此地一登临。清笳皓月秋依垒,野烧寒星夜出林。万古河山应有主,频年戈甲苦相寻。从教一掬新亭泪,江水平添十丈深。”

不仅如此,顾炎武还对江宁府的历史、人物、都城、寺庙、园林、墓葬和风土人情等进行了深入考察和了解,并将实地考察的内容与历史文献相结合,撰写了《建康古今记》一书。

《建康古今记》的编撰时间,学术界目前尚无考证,但可确定是在清初。因为,在《建康古今记》中的“孝陵”条目中,有“臣炎武按”语。而顾炎武改名“炎武”,是在南明失败的1645年之后。

南京,既是大明王朝的开国之都,又是朱棣移都北京后的留都;同时,也是南明王朝的建都之地。顾炎武将南京的城市、坛庙、宫阙、陵坟、祠庙、学校、府卫以及帝王公侯墓冢等建筑设施,这些涉及到有关国家礼仪、祭典及政治、军事、教育等制度和机构,整理编著成书,以文字的方式予以记录保存,其实也是一种对故国的缅怀和纪念。 王成璞

,