蔺相如原来赵国宦者令缪贤的一位门客,却在短短的几年内成为了赵国的上卿,这一下可谓是平步青云。

升职如此之快,原因是他为赵国做了两件惊人的大事,一件是完璧归赵,另一件就是跟随赵惠文王赴秦昭王的渑池之会。

蔺相如"完璧归赵"的事迹,在《史记·秦本纪》和《赵世家》里并没有提及,《廉颇蔺相如列传》中虽有记载,却没有明确事件发生的具体时间。因此无白书生曾一度怀疑过此事的真伪,也曾写了一篇题为《和氏璧害人不浅,蔺相如完璧归赵未必是实》的文章发于头条号上。

有一位朋友在此文后面给我留下了这样一条评论,说是"历史有真伪,较真是傻瓜"。这话说的倒也不错,但无白书生绝对不是和历史较真,只是和朋友们分享下我的质疑罢了。

无论是真是假,蔺相如的社会地位却是在他完璧归赵之后,发生了本质的变化和飞跃,他被赵王"以为贤大夫使不辱于诸侯"而拜为上大夫。

蔺相如完璧归赵的结果,看上去是赵国赢了,却也为此付出了极大的代价。《史记·赵世家》也记载:"(赵惠文王)十七年,秦怨赵不与己击齐,伐赵,拔我两城。十八年,秦拔我石城。……十九年,秦取我二城。"《秦本纪》中也记载为"拔赵二城"。《廉颇蔺相如列传》记载:"其后秦伐赵,拔石城。明年复攻赵,杀二万人。"

秦国连续三年攻打赵国,《史记·赵世家》中给的理由虽然是"秦怨赵不与己击齐",但是谁能说这与"完璧归赵"没有一点关系?

秦伐赵三年,不是拔城就是杀人,气势正盛的时候,却匪夷所思地突然来了个"渑池之会",而且还是秦王"欲与王为好会于西河外渑池"。

这就奇了怪了,秦国三年之间不停地攻打赵国,顺风顺水地攻城掠地又杀人,倒反而主动要和赵国"为好"起来了,实在让人感到意外。即使两国之间真的想要"为好",那也应该是赵国主动一些才是啊!打不过就求和,这可是历来的战争规律。

从此处我们可以看出,"渑池之会"是"秦王使使者告赵王",无疑是秦昭王和赵惠文王事先约好了的。然而《赵世家》中记载的却是"王与秦昭王遇西河外",我首先注意到的是这个"遇"字。

"遇"的意思是相逢,不期而会,含有偶然性,没有事先约定。秦昭王和赵惠文王在什么情况下才能"不期而遇"?按照当时的情况应该是秦王攻打赵国的时候。面对秦国军队势如破竹般的军事打击,赵惠文王不得已而主动求和。

不过史学界一般都认为,当时秦国大军正欲向南攻打楚国,为安定东方的局势,秦昭王才考虑到与赵惠王相约在渑池(今河南渑池县西)相会修好。如果从这两方面综合分析,这才应该是"渑池之会"的真正原因。

然而赵惠文王虽然求和,但他最初恐怕也没有打算和秦王会面。秦昭王呢?当然是一副胜者的姿态,于是派使者告诉赵王,求和可以啊,那咱们就在渑池见个面吧!

赵惠文王本来没打算和秦昭王会面的,秦王的这一邀请,倒把他吓了一跳,因为他有些害怕秦王,所以"欲毋行",不想去了。赵王之所以不想去,不敢去,究其原因,多少也与"完璧归赵"的事情有关啊。最后在廉颇和蔺相如的劝说下才勉强答应去了。

这里把赵惠文王说得也有点太懦弱了吧,好在后来还是去了,可是这一去竟好像是诀别。廉颇不但亲自把赵王送到边境,而且还非常"悲壮"地为赵王安排好了"后事":"王行,度道里会遇之礼毕,还,不过三十日;三十日不还,则请太子为王,以绝秦望。"

赵惠文王真的有这么害怕秦国吗?从历史的记载上看倒也未必。早在公元前281年"完璧归赵"事件发生之前,赵惠文王在位二十九年,即公元前270年的时候,秦军越过韩国的上党向赵地阏与(今山西和顺县)大举进攻。赵奢率赵军先是慢行军使秦军麻痹,后急行军赶至阏与据高临下,歼灭秦军八万。此后,廉颇又于几大败秦军,由此可知赵国在赵惠文王期间,是唯一能够与秦国抗衡的国家。

史书上对赵惠文王的描写虽不多,但是他善纳忠言,从谏如流,善于用人。启用出身低微的蔺相如就是一个明显的例子。战国后期赵国之所以能和秦国长期抗衡,不仅因为有廉颇这样的勇将和蔺相如这样的贤臣,更是因为有赵惠文王这样的明君。正是他继承了赵武灵王的基业,广召天下有才之士,从谏如流,赏罚严明,才使得本来弱小的赵国在相当长的时期内,在与强秦的较量中立于不败之地。因此,可以说赵惠文王堪称战国时期的一位明君。

赵惠文王

因此,《史记》里所记述的赵惠文王在赴渑池之会之前的胆小和懦弱表现,未必就是真实的赵惠文王,我想这里应该渗入了不少的虚构和文学成分,目的是为突出蔺相如的忠勇。

不错,蔺相如这一次又陪同赵王赴"渑池之会",他的表现再一次维护了赵国的尊严。不过"渑池之会"的经过却也同样存在着一些不合常理之处。

两个国家的君主相会,喝酒一定避免不了的,可是秦王喝醉了,当然也可能是装醉。人一喝醉就会说些醉话,秦昭王也不知从哪里听说赵惠文王喜好音乐,喝酒岂能没有音乐助兴?于是他就请赵惠文王鼓瑟以助酒兴,虽说话语里有一个"请"字,但多少有点强令的意思。赵惠文王心里虽然有一万个不愿意,但身处人家的地盘,当然不好加以拒绝,于是无奈鼓瑟。

这个要求看上去并不过分,过分的是当赵惠文王鼓完瑟之后,秦国的御史却把它记录了下来:"某年月日,秦王与赵王会饮,令赵王鼓瑟。"而且重点在赵王的前面加上了一个"令"字,这分明是把赵王当作了秦王的臣下,说白了就是对赵王的轻蔑。

蔺相如当然看得明白,他要让秦王知道,赵国虽小,可也是有尊严的,君主也不是随意让人轻侮的。

于是蔺相如目前说:"我们国君也私下听说秦王善于演奏秦地的乐曲,请允许我献盆缶给秦王,请秦王您也敲一敲,借此互相娱乐吧!"

这真正就是"以其人之道,还制其人之身在"的做法,况且赵王鼓的是瑟,而蔺相如却让秦王敲击盆缶,从品味上就显得低下来了。秦昭王当然不肯,"秦王怒,不许"。

秦昭襄王

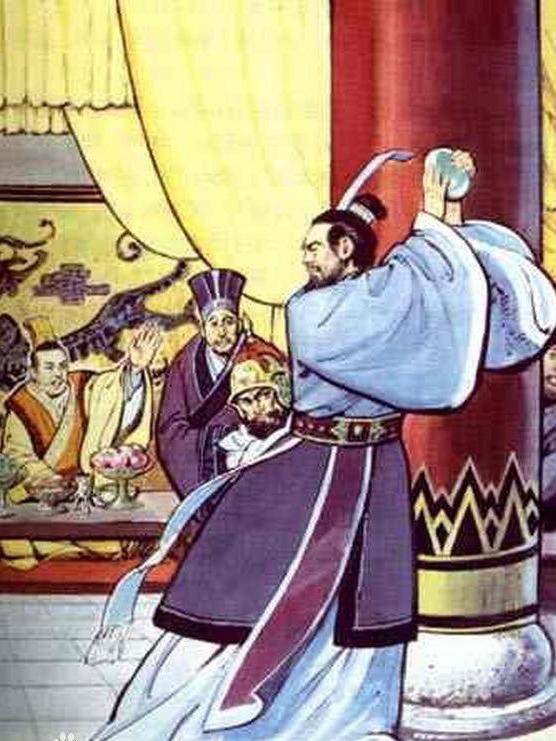

在这时蔺相如走上前去献上一个瓦缶,并跪下请求秦王敲击。秦昭王哪里肯轻易敲击瓦缶呢?蔺相如说:"如大王不肯敲缶,在五步距离内,我能够把自己颈项里的血溅在大王身上!"

这根本就胁迫的意思了,堂堂大秦国君此时肯定面色尴尬而又难看,所以秦王身边的侍从要用刀杀蔺相如。蔺相如毫不畏惧,瞪大眼睛呵斥他们,侍从们都被吓退了。

于是秦王很不高兴,为赵王敲了一下瓦缶。蔺相如回头召唤赵国史官写道:"某年某月某日,秦王为赵王击缶。"

秦国的众大臣又说:"请赵王用赵国的十五座城为秦王祝寿。"

蔺相如以牙还牙,说:"请把秦国的都城咸阳送给赵王祝寿。"

直到酒宴结束,秦王始终未能占赵国的上风。同时,赵国大将廉颇又在边境上大量陈兵,严阵以待,防备秦国入侵,秦军也不敢轻举妄动。

整个"渑池之会"的过程,从轻松的饮酒开始,在针锋相对的争斗中结束,既有紧张的气氛,又略带精彩的戏剧性质。实际上这一事件我们应该看作是司马迁特意为蔺相如安排的桥段。

正因为有了这种特意,才凸显出了一个特大的破绽。

秦昭王让赵惠文王鼓瑟,可能也并没有要轻侮他的意思,重点在于史官的记述。瑟是一种较为高雅的乐器,宫廷之中应该常备,因而鼓瑟实属正常。但是蔺相如让秦昭王击缶就显得不那么合理了。

缶是一种陶制的民间乐器,常为底层劳动人民自娱之用,一般登不了大雅之堂,庄子的妻子死的时候,庄子击盆而歌,想必就是如此。不要说宫室之中,就是平常的豪门贵族家里,一般也不会有这种乐器。那么蔺相如献上去的缶又是从哪里得来的呢?是从赵国专门带来的吗?肯定不是。蔺相如也不会预料到在渑池会发生这样的事情,所以他不可能专门从赵国带一只瓦缶来的。

是让秦王的侍从拿出来的吗?这更加不可能。

况且蔺相如的表现虽然正气勇猛,但未免有些恣肆,竟然以死来胁迫秦王击缶,这甚至有些匹夫之勇。这种场景似乎与当年曹沫胁迫齐桓公的场景有些类似,他没有考虑到这样做的后果。试想,如果当年曹沫真的刺杀了齐桓公,那就必须是以鲁国君臣的生死为代价,鲁国也许会遭致灭国的危机。

同样,如果秦昭王不屈从于蔺相如的胁迫,蔺相如当真血溅秦王的话,那结果就可想而知了。况且当时秦昭王并没有像齐桓公那样生命受到了威胁。

有朋友可能会说,事情怎么会朝着你无白书生推断的方向发展呢?我承认这只是我的一种推断,但是在纷乱的春秋战国时期,国与国之间的争斗,什么事情都是有可能发生的。

好在秦王和赵王的"渑池之会"有惊无险,蔺相如以他的机智和勇敢,保护了赵王的安全,并维护了赵国的尊严。

渑池之会结束后,因为蔺相如此次的功劳巨大,赵惠文王任命他做上卿,位在廉颇之上。于是又有了后来的"将相和"的故事。

然则"将相和"的说法似乎有些有些不妥,因为蔺相如从来没有做过赵国的相国。不过因此而产生的"负荆请罪"这一成语,早已是深入人心了。

,