作为一个“辛迷”,一直关注着电影《辛弃疾1162》的公映。

虽说元月2号电影已上线,但在悦华所居的N线小城,什么时候能看到还未可知。不过还好,网上陆续发布了一些剪辑,总算一解眼渴。

通过这些片断,悦华总体感觉片子拍的还是不错的——起码这个选题抓的好,因为1161至1162年对青年辛弃疾而言太重要了,这一年间,改变了他的一生。

能抓住一个人生命中最重要的一刻去表现,这样的电影应该不会太差。

其实,1161—1162,不仅属于辛弃疾,还属于金与宋两个王朝,甚至可以说,它影响到了两个王朝的国势与国运。

这一年间,辛弃疾完成了人生的一系列高难度动作:高举义旗、追随耿京、决策南向、擒拿叛徒、南归宋廷。

这一年间,金主元颜亮正在发动那场蓄谋已久的对宋战争,但在金王朝内部,一场篡权夺国、众叛亲离的阴谋剧同时上演。

这一年间,南宋朝廷既在为生存而暂振雄风,也在为苟活而机关算尽……

下面,悦华就带领大家回到那段历史,了解一些少为人知的历史细节,关于辛弃疾的,还有两个王朝的。

1161年,当22岁的辛弃疾在家乡山东历城四凤闸举起反金义旗的时候,他的祖父辛赞故去还不满三年。

辛赞有可能死在了金国的开封知府任上。这是个重要的位置,因为开封是北宋故都,这也足见金人对辛赞的信重。

在电影《辛弃疾1162》中,金的王爷完颜拔速劝降辛弃疾时说,“我和你祖父是故交”,这是有所本的。

那么这样一位“贵公子”为什么会决意反金归宋,并且之后倾其一生寄意恢复呢?

——还得从辛赞说起。

- 辛弃疾幼年丧父,被祖父一手带大,深受祖父影响。

辛弃疾渡江后曾在写给宋孝宗的《美芹十论》劄子中讲道:

“大父臣赞,以族众,拙于脱身,被污虏官,留京师,历宿、亳,涉沂、海,非其志也。每退食,辄引臣辈登高望远,指画山河,思投衅而起,以纾君父所不共戴天之愤。常令臣两随计吏抵燕山,谛观形势……。”

这就是告诉朝廷,他的祖父辛赞之所以出仕金国,是受族众所累,情非得已;即使在任,也常向自己灌输与金“不共戴天”的家仇国恨。

不仅如此,辛弃疾还说,祖父曾经两次让他去金都燕京(今北京)“谛观形势”,了解军事布防,以至于自山东至河北沿途的城郭山川,他都了然于胸——

“(城郭)或背水,或负山,官寺帑廪位置之方,左右之所归,当悉数之。”(程珌《丙子轮对劄子》)

由此可见,在祖父的言传身教下,辛弃疾的爱国思想早已在心中生根发芽,这是他南归的思想基础。

- 在《宋史》辛弃疾本传中,记载了一则有趣的故事,叫“筮仕南归”。

辛弃疾少年读书时,曾与党怀英同学。党怀英大辛弃疾7岁,两人关系很好,又都诗文俱佳,因此时号“辛党”。

后来,两人在一起用蓍草算了一下各自的前途:

“始筮仕,决以蓍,怀英遇坎,因留事金,弃疾得离,遂决意南归。”

意思很明白,党怀英得了“坎”卦,所以决定留在金国——1162年辛弃疾渡江南归后8年,党怀英进士及第,慢慢地成为金国的文坛领袖,地位有点像《庆余年》里的庄墨韩。

而辛弃疾得的是“离”卦,字面意思是“离开”,往深里讲,“离”属“丙丁火”,喻指南方——于是辛弃疾“决意南归”。

这个故事让悦华一下子想到小说《白鹿原》中白灵与鹿兆海入党的情节。在两党合作期间,这对恋人孩子气地用抛铜元的方式决定加入哪个党派,结果阴差阳错,他们最终选择了各自的反面……

抛铜元的情节是小说笔法,而辛弃疾“筮仕”的说法见诸正史,也为宋末谢枋得等人所证实,当属事实。但是,仅把辛弃疾的南归讲成“命运”的安排,实则是贬低了他。

邓广铭先生在《辛稼轩年谱》中说的好:

“稼轩幼秉家教,即刻刻以复仇为念,其举义南归断非待偶然之卦爻而决者,谓以此而促成其事则可,谓其事全系于此则未免于诬矣。”

不知电影《辛弃疾1162》中涉没涉及这一情节,悦华以为用这个“梗”会大大增加电影的深度。

以上涉及到的这些历史细节,点明的是作为“个体”的辛弃疾在1161—1162年一系列行动的动因。

而时代的因素在辛弃疾擒拿张安国这一事件中表露更加突出。

02、耿京是怎么死的?

- 义军首领耿京的崛起简直就是个奇迹,而他的失败也是悲剧性的。

这个在历史上生年模糊山东济南府农民,起兵时手下就6个兄弟,到最顶峰时麾下却有25万人马,而实现从“1”到十万量级的爆发式增长顶多也就用了2年而已。

不仅如此,他手底下还有很多精兵猛将。

整个1161年,先后有老乡辛弃疾、蔡州贾瑞及僧义端、张安国、邵进等带队伍投奔他——后二者如果不叛变的话,也会成为南宋朝廷册封的官员——南宋有份册封名单,仅耿京的属下可“归正”为南宋将官的就有200多人。

耿京死得也很憋屈、可惜。

1162年农历闰二月,张安国与邵进密谋,攻杀了耿京。

说憋屈,是因为作为25万大军的统帅,就这样轻易地被属下杀掉了。

说可惜,是因为宋廷册封他为天平军节度使、节制山东河北兵马的诏书,就在路上……

在1162年农历新年前,他听从了掌书记辛弃疾的建议,决心归附南宋,并派贾瑞、辛弃疾带队南下面圣,商讨南归事宜。

结果他就这样死在了诏书抵达的前夜,25万的队伍也随之土崩瓦解,霎间。

- 其实耿京真正的死因是金、宋两个王朝的双重谋杀。

首先,对耿京而言,成也完颜亮,败也完颜亮。

在耿京起义时,弑君上位的金主完颜亮,已经统治淮河以北十年之久,日益膨胀的野心让他意欲发动了一场战争,来实现他的“投鞭渡江”“立马吴山”的志向。

至于战争是因柳三变的“三秋桂子,十里荷花”,还是南宋朝廷美貌的刘妃而起,其实都不重要。

可是自信爆棚的完颜亮,在发动这场一意孤行的战争时,一定没有想到,中原百姓早已受够他了。

被苛捐杂税、兵役劳役压迫的在生死线上延口残喘的北方汉人,随着他南征的一声号角,立刻形成燎原之势——对耿京而言,起义最初也没有什么伟大目标,只不过是过不下去了而已。

还有完颜亮想不到的,就是王朝内部也受够他了。

他一离京,群臣很快发动政变,拥立完颜雍(金世宗)为帝——从完颜亮离京到他的统治被推翻,不过2个月时间。

完颜亮的结局:死在长江边的瓜洲渡。中箭后一息尚存的他,最终被哗变的亲兵用弓弦勒死。他死时,他的这个堂兄弟完颜雍正在赴京的路上。

金世宗很快大赦天下。他宣布:“在山者为盗贼,下山者为良民。”

这一招够狠毒。25万义军中像辛弃疾那样坚定南归的人毕竟少数,更多的是不满暴君的农民,还有见风使舵的投机者。

想要安土重迁的农民抛家舍业南渡,本来就属于幻想,更何况他们反对的是暴君、暴政,一旦有一个“圣天子”出来,不管是汉还是女真,还他们土地和“良民”身份,他们为什么不下山?

因此很多人立刻放下武器,“保归田里”。在这人心浮动时,“贪虏重赏”的张安国与邵进们,攻杀了耿京。

能不能这样说,从根本上看,耿京是死在金的“反间计”上呢?

说耿京死于金、宋的联合谋杀,我们看南宋的表现即知。

辛弃疾之所以建议耿京归宋,一是我们一上节分析的情形,二来也看到义军已经处在了分崩离析的边缘。在“到哪里去”的问题上他远比农民耿京更清醒。

耿京最初并未打算让他出使。“二当家”贾瑞说,我是粗人,到了京都不会说话,得找个文化人一起去——辛弃疾是不二人选。

于是在1162年正月,一行11人奔赴江南。甫一渡江,恰逢宋高宗赵构“亲征”至建康(南京),于是一行十八日(一说十九日)至建康,即日(一说第二日)即受到赵构的接见。赵构龙心大悦,当即宣布补授耿京等200余人官职,并派使臣二员执官诰节钺去山东义军处举行招抚仪式。

史载,去招抚的二使臣名叫吴革、李彪。

与南宋朝廷少有的高效相比,招抚使们的行程却出现了延宕。

建康至山东,陆路约1000里,辛弃疾一行来时用了18天。那么两位招抚使用了多长时间?

他们假如是二月初出发的话,至闰二月耿京被杀,走了不下一个月;并且还不是到达耿京驻地,仅仅是到达路程刚刚过半的海州(今连云港)!

不仅这段路走得磨磨蹭蹭,到达海州后,两位使臣干脆停下不走了。

《三朝北盟会编》上是这样记载的:

“至楚州,(吴)革、(李)彪不敢行,请在海州伺候,(耿)京等来即授告节。(贾)瑞等不得已从之。”

作为荷国重责的使臣,去安抚浴血奋战的战士却“不敢行”!这是何等的懦弱!

不仅如此,让耿京等来海州接受任命,则体现的是南宋统治者在骨子里对“归正人”的歧视。——所以辛弃疾的未来,从这一事件上看就已经注就了。

正是这一再延宕,当辛弃疾进入山东后,得到的是耿京被杀的噩耗。

这难道不是谋杀吗?

就这样,耿京和25万义军被金宋统治者联合绞杀了。

街市依旧太平……

如果能够重来,这段令人心痛的历史会不会改写?会不会改写?会不会改写??

03、张安国是怎样被擒杀的?(代结语)

在电影《辛弃疾1162》中,辛弃疾带领数十骑闯入敌营,经过一番血战,以牺牲了恋人与朋友的代价,擒拿住叛将张安国,为耿京复了仇。

当然,电影是有所艺术化的,实际上,史料上记载的远没电影精彩。

- 首先,数十骑闯金营没错。

离开海州去联系耿京的辛弃疾等,在半途听到耿京被杀的消息后,折返回海州。在路上,辛弃疾就考虑到如何向死去的主帅复命,以及如何给南宋朝廷交代的问题。

想当初在建康面圣时是何等的壮怀激烈,可没想到短短的一个多月,风云突变,20多万义军灰飞烟灭,这又是何等的失落与屈辱。所以他要擒拿张安国证明给朝廷——不只为自己,也为忠烈们的一腔孤忠。

到达海州后,京东招讨使李宝遣统制官王世隆等随同辛弃疾再回山东,目的只有一个,擒拿张安国。

- 其次,擒拿张安国没那么惊险,甚至有点出乎意料。

有个说法,张安国当时正与金将在济州城饮酒。王世隆一人独骑谒入,张安国与王世隆相熟,觉得不可能,出门来看,结果被王世隆劫去。

这个说法有个硬伤,王世隆虽也是“归正人”,但他归正时“出兵援海道”,归的是李宝,与张安国相熟的机率不大。

相反,辛弃疾与张安国却是大熟,所以辛弃疾本传中记载的是他带领数十人“径趋金营,安国方与金将酣饮,即众中缚之以归”。

这说明擒拿张安国以辛弃疾为首,王世隆协助可能更确切一些。

- 还有一点,张安国在金人的眼中也非什么值得珍惜的人物。

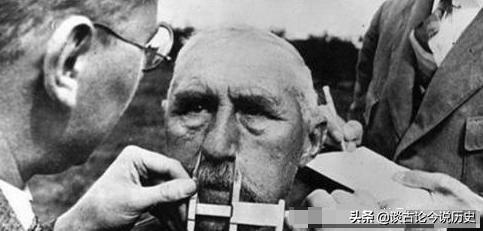

在电影中有一个张安国在金人面前接受牵羊礼的镜头:他赤身裸体,披上一张羊皮,爬行到金国王爷的脚下,宣誓效忠。

——这种屈辱不是虚构,当年的徽、钦二宗,堂堂的大宋皇帝也这样在金人脚下匍匐爬行过。

所以,眼见着汉人劫走了张安国,与其说“金将追之不及”,还不如说他们懒怠追——少了一个张安国,也就相当于走失了一只羊罢了。

壮岁旌旗拥万夫,锦襜突骑渡江初。燕兵夜娖银胡䩮,汉箭朝飞金仆姑。

追往事,叹今吾,春风不染白髭须。却将万字平戎策,换得东家种树书。

有人认为辛弃疾的这首《鹧鸪天》是在回忆当年擒拿张安国的情景,其实不然,他只是在回忆一次带万人队抗金的痛快的战斗。

终其一生,他的诗文从来未提及擒拿张安国的往事。

为什么?

可能在他看来,那是一个屈辱的,令人痛心的,不堪回首的经历吧。

,