作者兰台

之所以想写钱起,是因为和朋友聊天,他告诉我,杜甫在唐朝其实并不受重视,甚至很可能很长一段时间杜甫和他的诗词还被唐人鄙视。

这让我大吃一惊,回家后我找了不少学术论文来看,发现我朋友这个说法没问题,杜甫和他批判现实主义风格的诗词确实不受唐朝人“待见”。

这其中最明显的例子是迄今为止,一共有10本唐代人编纂的唐诗集流传下来,然而这10本唐代人编纂的唐诗集里只有1本收录了杜甫非常一般的七首写景的诗。

这里又以《中兴间气集》最有代表性。

因为《中兴间气集》编纂的时间段和杜甫诗人生涯最后一个创作高峰基本重叠,《中兴间气集》收录了从756年—779年,一共26位唐代诗人的作品;而杜甫在生命最后十年760—770年就创作了1100首诗。

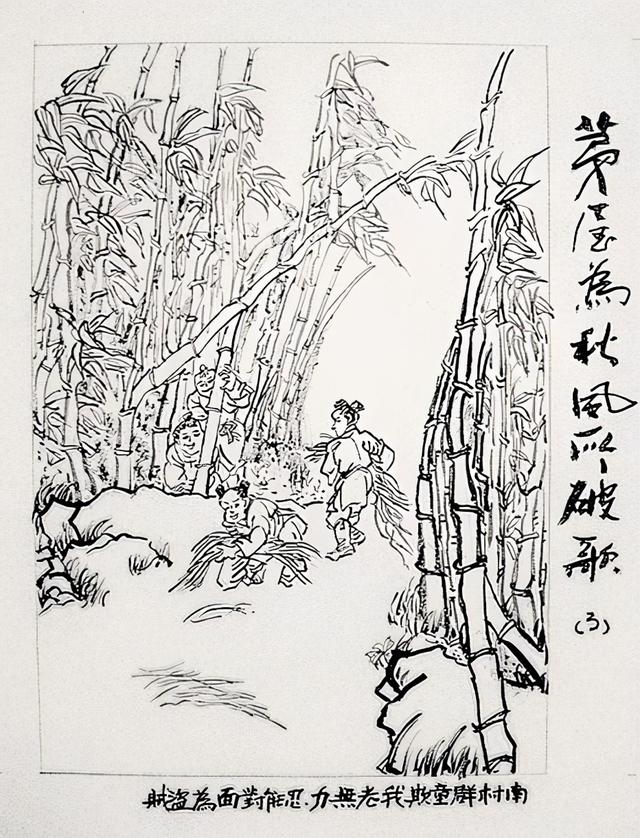

这其中可是有著名的《茅屋为秋风所破歌》、《登高》这样名垂千古的佳作品,然而令人吃惊的是《中兴间气集》编纂者高仲武居然完美的“错过”杜甫,一首杜诗都没有入选。

这是为什么呢?

我后来看到高仲武《中兴间气集》自述时才恍然大悟:

“粤若肃宗先帝以殷忧启圣,反正中兴,伏惟皇帝以出震继明,保安区宇,《国风》《雅》《颂》,蔚然复兴。所谓文明御时,上以化下者也。某不揆菲陋……”

”

高仲武的言下之意是经过安史之乱后,唐朝终于唐肃宗、唐代宗两代皇帝的苦心经营下得到了“中兴”,自己虽然能力不高,但是也想为大唐中兴出把力,于是决定编一本诗集来记录大唐中兴。

看高仲武的自述编纂诗集的动机,我大概就能猜到为什么高仲武对杜甫视而不见了,毕竟杜甫那些批判现实主义的《三吏》、《三别》以及《茅屋为秋风所破歌》、《登高》这些暴露大唐中兴不足的作品怎么能入选呢?

为什么我会从杜甫不受唐人待见关注到钱起呢?

就是因为高仲武无视杜甫的同时,对“大历十才子”之一的钱起评价非常高,甚至把钱起的诗评为《中兴间气集》诗集上部第一。

而且在诗论里,高仲武高度评价了钱起在大历年间(766—779,唐代宗时期)诗坛的地位,高仲武说在当时长安,如果哪个达官贵人外出做官,在送别的时候没有得到钱起的送别诗,那么当时舆论都会看不起这个人,可见钱起在唐代诗坛的地位。

“无诗祖饯,时论鄙之。”

所谓的祖饯,是古代出行的一种隆重仪式,祭路神后,在路上设宴为远行者送行。

这也是对远行者在圈子里地位的非常好的检验方式,如果没有名人赠诗,只能说明这个远行者在当时长安上流圈子里没有什么地位。

为什么钱起在当时长安诗坛这么“火”呢?

当然,这和他诗品“清丽有六朝遗风”分不开,另一方面来说,钱起早年虽然也写过“公卿红粒爨丹,黔首白骨封青苔”这样不逊色于杜甫“朱门酒肉臭路有冻死骨”这样的名作。

但是钱起骨子里没有杜甫那种“看破生活残酷真相依旧热爱生活”的坚韧,他骨子里是软弱避世的,不能说钱起完全无视大众的痛苦,但是他选择视而不见。

比如广德元年吐蕃攻陷长安,代宗出奔陕州,当时人在长安的钱起也写了几首诗,其中《东城初陷,与薛员外,王补阙暝投南山佛寺》里,如果不是我们知道钱起是在南山寺避难,只看他的诗文,还以为钱起郊游呢。

“日昃石门里,松声山寺寒。香云空静影,定水无惊湍。洗足解尘缨,忽觉天形宽。清钟扬虚谷,微月深重峦。噫我朝露世,翻浮与波澜。行运遘忧患,何缘亲盘桓。庶将镜中象,尽作无生观。”

这也是钱起与杜甫最大的区别,即使经历了吐蕃在长安烧杀抢掠,钱起也不会像杜甫那样忧国忧民,直接怒斥和控诉宰相、尚书们的无能和以及朝廷文武官员的堕落才导致国都沦陷的惨剧。

唐代翰林院

钱起只会云淡风气,节奏轻快的以香云、定水、清钟、微月来表达他对长安沦陷的看法,仿佛他是远途欣赏山水而来到南山寺 , 没有任何惊慌之状,心情怡然自得。

大概是钱起对唐代宗时期的大唐只有赞美,绝无愤慨的缘故,大历年间钱起一改年轻时的蹉跎,他在大历年间不但被长安的权贵们接纳,不但频繁出入公卿门下,成为唐代诗坛领袖,而且官职还一升再升,最高的时候他甚至做到了翰林学士这个李白、杜甫梦寐以求的职务。(李白那个是翰林供奉,比翰林学士差远了)

在唐宋,翰林学士是宰相的起点。

从这个角度讲,钱起比李白、杜甫强多了。

钱起自己对他晚年在长安的生活也非常满意,还自称自己是“五言长城”。

然而讽刺的是,随着杜甫、钱起分别离世,杜甫和钱起的历史评价就开始迥异了起来。

在晚唐虽然元稹、韩愈极力推崇杜甫,但是杜甫也依然很难避免“群儿愚”、“多诽伤”,甚至在唐代文人的笔记里杜甫是一个“小气易怒”的怪癖文人。

五代刘煦编纂《旧唐书·杜甫传》里有“甫性偏躁,无气度,持恩放恣…荡无拘检”的记载,可见唐人对杜甫的看法很负面。《旧唐书》主要材料是唐国史和搜集到的遗文和故旧传说,四年成书,在材料甄别上也就可想而知。

杜甫

然而从北宋开始,人们逐渐认识到了杜甫的伟大,历史上对杜甫的评价也越来越高,明代诗评家陈献章高度评价杜甫为“诗圣”。清高宗乾隆帝甚至说“杜诗于我有何缘,每一见之不忍舍。”

之所以杜甫评价越来越高,是因为后人逐渐认识到了杜甫批评现实作品的伟大生命力,认识到杜甫作为关怀现实、忧虑民生的知识分子的可贵。

与杜甫评价越来越高形成鲜明对比的则是钱起。

钱起的评价在唐朝还好,但是到了北宋就开始不行了,这大概和北宋时期编纂《新唐书》有很大关系,因为宋人发现钱起在歌颂太平,盛赞中兴的时候,即使就在长安就有大批老百姓因为粮价飙升而饿死,而这一切在钱起的作品里没有丝毫体现,钱起晚年作品永远是“岁月静好”,永远是“圣天子在位,海清河晏四海升平”。

“(大历五年)京师旱,斗米值数千,死者甚众。”

而面对同年的情景,杜甫则如实记载了大历年间民众的惨状“(大历三年)况闻处处鬻男女,割慈忍爱还租庸。”

因此,从北宋开始,人们对钱起的评价越来越低,到了明朝,经历过元朝蒙古人统治的汉人士大夫最看不惯没有风骨的诗人,所以明人评价钱起直言“气骨顿衰”,王夫之更评价为“开元以降,雕琢苛细,靡乃已甚。降及元和,剥削一无生气,况生理邪?”

到了现代,钱起等“大历十才子”评价更是跌至谷底,游国恩教授在《中国文学史》里评价钱起等人的作品“他们的诗歌很少反映人民的疾苦以及社会的动荡…歌颂升平”。

陈庆惠先生1983年发表的学术论文《钱起和他的诗》里提到,钱起诗词特点就是“粉饰太平,与社会现实相距较远。”

钱起与杜甫生前与身后评价的迥异,不由得让人想起了一句谚语:

“一时胜负在于力,千载胜负在于理。”

很多网友认为后人评价前人多带有偏见,但是对于目睹了长安沦陷、吐蕃在城内烧杀抢掠而心平静气的写出“洗足解尘缨,忽觉天形宽”,说他“粉饰太平”,“ 很少反映人民的疾苦以及社会的动荡”绝对是客观的评价。

END

,