王鸣录相声作品集《皆大欢喜》

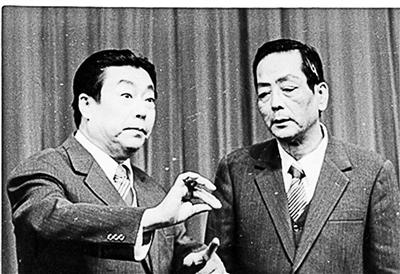

高英培、范振钰演出了王鸣录的大量作品

《新相声》作品集

◎辛酉生

3月下旬,天津著名相声作家王鸣录先生去世。熟悉1970年代末、1980年代初相声的人,一定听过《教训》《不正之风》《聊天儿》,知道“坐地炮”“万能胶”“李大白话旦”等相声演员用声音塑造的无比鲜活的人物,王鸣录便是这许多优秀相声的作者。重温相声的辉煌,也提示我们思考当下相声创作的问题,繁华背后也有隐忧。

王鸣录1938年生于天津,13岁拜师张嘉利学习相声。“文革”结束后他的相声创作进入高峰,后调入天津曲艺团,津京很多相声名家如常宝霆、李伯祥、苏文茂、马季、赵振铎、李金斗、赵伟洲等,都表演过他的作品,特别是高英培、范振钰演出了王鸣录的大量作品,三人也被称为创作、表演的铁三角。

王鸣录演员起家(现在还能听到他表演的《十八愁绕口令》等),创作成名。对他的创作特点,高英培、范振钰在其作品集《皆大欢喜》前言中有很好的总结:善于创造生动、典型的艺术形象;选材严谨,从人物性格出发安排情节结构;大胆探索,勇于创新。

1

相声和其他表演艺术一样,总是演员更为人所熟知,但若没有隐在幕后的优秀作者,便不会有长久的生命力。张三禄、穷不怕、恩绪所处的相声发展早期,演员同时兼任作者,作品在一代代演员的表演中逐步完善。清门相声《八猫图》之类,以及《报菜名》等具有一定文学性、知识性的作品,未必没有文人参与,只是无从考据。

随着相声的发展,部分作品有了较明确的作者,如《打白朗》《揣骨相》《哏政部》《庙游子(地理图)》作者是相声大师张寿臣。相声文本渐渐成为一种消闲文字,具有了独立价值,上世纪30年代张笑侠编辑、戏曲研究社发行的《相声一集》,就是较有代表性的相声文本集。

新中国成立后,这些基于市民趣味、口传心授的作品,突然跟不上时代的需求,相声演员迫切需要符合时代的脚本。侯宝林、孙玉奎等演员成立相声改进小组,找到回国不久的作家老舍,老舍欣然命笔创作多篇相声作品。而后在老舍、吴晓铃等作家、学者的帮助下,相声演员逐渐开始创作符合时代需要的作品,如小立本的《社会主义好》等。

但老舍创作的《假博士》《维生素》《对对子》等都不是很成功,没有成为某位演员的代表作,甚至几乎没有表演录音流传下来,而小立本的作品几乎就是口号。老舍、吴晓铃等人更重要的作用是帮助相声与时代合拍,这种合拍既包括表演内容,也包括表演本身。同时相声创作开启了一个新阶段,更多演员之外的人参与到相声创作中。

新中国成立后,各地出版了大量相声作品,报纸杂志也刊登相声作品,北京文联主办、赵树理主编的《说说唱唱》,更是专门刊登曲艺作品的杂志。身先士卒的相声改进小组曾编辑多本题为《新相声》的作品集,由宝文堂书店出版。这些作品的创作者有演员、作家,也有文艺爱好者,许多相声文本是某一运动或活动的命题作文(现在还有不少宣传新《婚姻法》的文本和录音),其中还有不在少数的国际问题题材,这在1949年前不可想象。这种命题创作方式,更是一直影响到今天。

随着院团体制逐步建立完善,创作员成为院团中和演员并立的组成部分,将创作作为一种岗位的设计,也是相声生产方式的根本性变化。南开大学教授、著名曲艺研究家薛宝琨大学毕业后,被分配到广播说唱团任创作员,主要从事相声创作。

这个阶段出现的比较好的作品,有北京市公安局交通队郎德沣等创作的《夜行记》,天津著名相声作家何迟更是佳作迭出。何迟是北京人,曾在延安抗日军政大学学习,做过抗日剧社演员,1949年后参与领导天津文艺工作,曾任天津人民艺术剧院院长。由他创作、马三立等表演的《买猴》《似曾相识的人》《十点钟开始》,成为相声史上的经典。

上世纪五六十年代的新创相声作品,大部分情节都是社会变化、发展已经超越主人公的思想和行动。其中,歌颂型作品大都是主人公努力追赶社会建设需要;讽刺型作品大都是人物本身有各种落后思想,不能适应时代需要,而后经受教训、自食其果、成为笑料,如马三立《买猴》中的马大哈,《十点钟开始》里夸夸其谈毫无行动力的人,侯宝林《打百分》《跳舞迷》中沉迷扑克、舞蹈的人等。这个时期反映社会问题的作品不多,何迟创作了《开会迷》《统一病》中塑造的热衷开会的主任和凡事必要统一的人。

2

经过十年低潮,相声迎来井喷式发展,老演员焕发活力、优秀青年演员涌现的同时,还出现一批优秀的相声作者。北京曲艺团有王存立、廉春明,铁路文工团有沈永年、杜来,天津的作者有王鸣录、刘梓钰。

这个时期的作者们,一方面还在写人思想落后于社会,如王鸣录创作,高英培、范振钰表演的《跟谁对着干》,早点部卖老豆腐的营业员受“四人帮”思想毒害,经过学习决心为“四化”做贡献。另一方面对社会问题更为关注,王鸣录的作品《不正之风》中灵车拉新娘现实中不会出现,但“肉头换料头、料头换果头”“辈小点、嘴甜点,净吃香东西”的现象,在当时恐怕时有发生,“万能胶”这个名字入木三分。《石厂长》中的厂长“石棉瓦”,所有问题没有文件精神就不办,能挡就挡、绝不决策,以不办换不错;《扯皮专家》中的专家对所有问题都胡扯一气,各种民生问题拖黄为止,都是群众切身所感。此外如王存立、廉春明创作的《驯马专家》,有个性的良马被电击、被整治,成为统一驯顺的庸马,对人才使用中的问题做了深刻揭示。梁左的《虎口遐想》等作品则通过一个事件列举多个社会问题,没有明显褒贬而引观众遐想,是反映现实手段的又一种拓展。

面对这些相声作家的作品,演员通过二度创作让它们立起来,也让文本更加完善。高英培、范振钰有个著名故事,1980年代初两人已大火,东北演出,各地名家汇聚一堂,二人攒底表演《石厂长》却效果不佳。高英培极痛苦,拉着范振钰一宿没睡改本子。第二天一早演给各位演员听,得到了同行一致赞许。

《石厂长》文本从立意到包袱都堪称优秀,可是看文本和看演出是不同的感受。演员的二度创作要让不够口语化的文本真正口语化,符合相声表演规律。以何迟的《买猴》为例,文本中马大哈和对象这样对话:

“咱们看场电影去吧!”

“看什么片子啊?”

“《冷酷的心》。”

“不行,我正上班呐!”

“好心好意请你看电影,你泼了我一头冷水,你也太冷酷了。”

马三立表演中将最后一句改为“完了完了,你对我就是《冷酷的心》”,包袱一下就响了。文本中对肠胃不好的王文书的描述是“早就换啦!换的这位文书,字写得又好又快,人又仔细,就是一样,身体不好,有胃病,常闹肚子”。表演本改为“爱闹肚子,屎来刻不容缓,当时就算拉出来了”。虽然不够雅驯,确是真正口语,人物形象也更为鲜明,为后面情节做了观众无法忘记的铺垫。

有一个观点认为,因为有梁左,姜昆才是姜昆。且不说姜昆自己写作过许多好作品,梁左的相声文本同样需要姜昆才能成为真正的相声作品。马季在回忆录中专门记述了合作过的王兆元、王金宝等几位作者,并表示感谢。1980年代,相声演员和作者的良性互动,成就了相声的一段黄金时代。

3

1990年代后,电视综艺晚会兴盛,许多优秀相声作者都投身晚会撰稿,廉春明和更年轻的方清平等都写过文章回忆干晚会的经历。1990年代相声低潮期,固然有娱乐形式渐趋多样、相声形式较单一的原因,恐怕也因为作者流失,且相声多为晚会主题而做、慢工出细活的优秀作品少了。

2000年后,随着德云社兴起,相声进入一个以传统作品为主的快速发展期,许多观众对传统相声陌生,其实也是一种新相声。随着网络兴起,一些网友参与到相声创作中,但终不成气候。这时期相声作者和院团创作员基本缺位,虽有过一次相声作品拍卖会,但拍出的作品也没形成广泛影响。

现在活跃的演员具有创作能力的不少,如郭德纲早期有“我”字、“你”字系列作品,大逗相声的演员一直在不断推出原创作品。但少有特别优秀的相声文本,文学性与以往优秀作品有较大差距。文章开头引述了高、范二位为王鸣录总结的创作特点——善于创造生动、典型的艺术形象和从人物性格出发安排情节结构,这两点的缺失,以及对社会问题的介入不够,是现在相声创作的问题。

现在没有“万能胶”“坐地炮”“马大哈”等能成为社会现象代名词的相声人物,郭德纲的“我”字系列塑造了一个叫“我”的人物,但更像他本人风格和演员人设,并不够鲜明,遑论通过人物较深刻地诠释社会现象,其他演员在人物塑造上也没能做得更好。几乎所有新锐相声演员都有一段回忆80后生活的段子,有的演员善学北京公交售票员、胡同大妈,这是对生活的观察,但只是对生活的罗列,不是深刻的表达。

当传统相声再次失去新鲜度,观众比演员还熟悉台词,缺乏创作能力的演员就只能加入大量零碎垫话,变成小笑话拼盘。古人作文有“凤头、猪肚、豹尾”之说,讲求结构,这些相声演员的作品则像是气球,上面是空虚虚大头,下面只有一根线,结构全无,内容稀碎。

,