文|黄亮斌

《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,是我国诗歌的生命起点。正是这部三千多年前的文化经典,用大量的草木鸟兽虫鱼记录了先人对自然的认知与情感,同时又训练了汉民族感性、生动的取象比类思维方式。

孔子最先发现和指出了《诗经》的教化功能,其中之一就是“多识于鸟兽草木之名”。此后历代经学家在对《诗经》的学习与研究中,就有了对《诗经》名物的考释与索解。秦末汉初毛亨《毛诗故训传》、汉代郑玄《毛诗传笺》、唐代孔颖达等《毛诗正义》、宋代朱熹《诗集传》以及清代方玉润《诗经原始》,在对《诗经》的通解中,都特别留意诗中出现的草木鸟兽虫鱼。汉代《尔雅》、宋代陆佃的《埤雅》以及明代医家李时珍的《本草纲目》,都对其有专门的释义。而在《诗经》博物学方面,还出现了专门的文化经典著作,如三国吴陆玑的《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》和清代徐鼎的《毛诗名物图说》,当然还包括日本画家冈元凤的《毛诗品物图考》和细井徇的《诗经名物图解》。这些文化著作,都从《诗经》这个原点出发,对推进人类对自然界的认识发挥了非常积极的作用。但是这些经典书籍都是用文言文写成,这就限制和影响了它们在当下的阅读与传播,需要用白话文版的《诗经》名物学作品以满足当代读者需要。

人类以其高度发达的大脑、复杂缜密的思维和强大的解决问题能力,成为地球的主宰。特别是工业革命以来,人类在社会发展上的极大飞跃,改变了人与自然的关系。这种关系的演进也清晰地投影到了中国文学发展史中。《诗经》中处处闪动着自然万物的灵光,唐诗宋词明清小说等中国历代优秀的文学作品中,也是处处可见飞禽走兽,可闻草木花香。然则,中国现当代文学在很长一段时期,却少见对大自然的诗意描绘,而多为人类中心主义写作。随着生态危机逐渐显现并不断升级,人们才开始重新审视自身对大自然的态度。

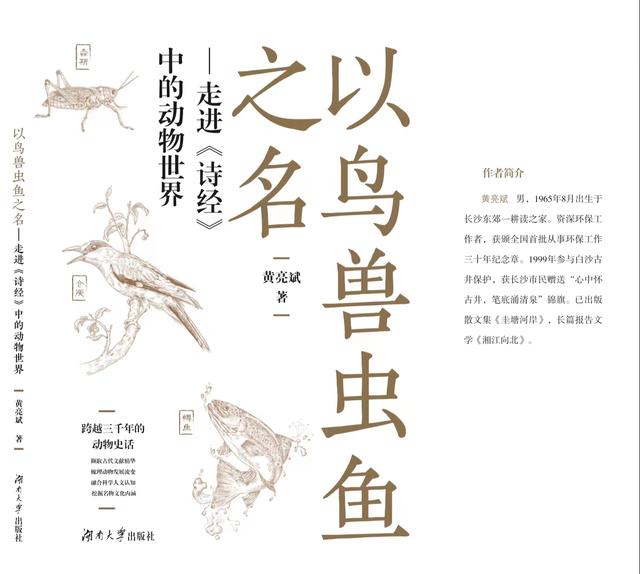

我深信,践行孔子“多识于鸟兽草木之名”的谆谆教诲,结合生态保护现状,重新认识《诗经》中的动物世界,对于帮助人们树立尊重自然、顺应自然和保护自然的生态观,助推现代文明构建、实现人与自然和谐,将是一件很有助益的事。于是便着手对各种《诗经》博物学古籍进行爬罗剔抉、刮垢磨光,去除其中的谬误和糟粕,同时融合现代科学对鸟兽虫鱼的认知,对《诗经》所涉及的几乎所有动物进行归类整理,最终形成了这本小册子。

有关《诗经》名物的著作不少。“图说”类多为翻新日本冈元凤和细井徇《诗经》绘图本再加以阐释。冈元凤、细井徇的著作比清乾隆时期徐鼎的稍晚,他们的画作均为工笔彩绘,形态逼真,纤毫毕见,相比徐鼎的中国水墨画,更符合当下读者阅读习惯。“文说”类《诗经》名物专著近些年也有不少,但总体说来,涉及名物数量偏少,也不够系统。本书对《诗经》中出现的几乎所有鸟兽虫鱼都进行了介绍,并广泛撷取历代文献精华,梳理名物发展流变,以丰富《诗经》名物的文化内涵,增加书籍的可读性和知识性,希望能够在同类《诗经》名物学著作中有所突破。

《以鸟兽虫鱼之名 走进诗经中的动物世界》在写作中对相互有关联的名物进行了并类处理。如《关关雎鸠》,除了介绍“雎鸠”,还将《鹊巢》《氓》《鸤鸠》《小宛》等诗篇中出现的各种“鸠”,乃至《四牡》中接近鸠的“鵻”统揽于一篇,从而使读者对《诗经》中各种名物有一个全面系统的认识;而“鱼部”中“鲦鲿鲶鲤”在《诗经》中原本就是一并出现的,我无意在对名物释义时进行割裂。不过,限于篇幅,本书未涉及《诗经》植物类名物。

有趣的是,我在写作《以鸟兽虫鱼之名 走进诗经中的动物世界》这本书的时候,发现我们黄氏原来是伯益的后代。伯益在协助大禹治水后,被舜任命为驯兽(鸟)官,也就是《诗经》中“驺虞”这一角色。那么本书的写作对我来说,就不仅仅是向中华文化经典致敬,还多了一层赓续家族使命的意义。我期待,通过展示名物前世今生、挖掘名物文化内涵,以及融合科学人文认知的解读,这本跨越三千年的《诗经》动物史话,能够唤起大家对地球家园的关切,为新时代生态文明建设,贡献绵薄的力量。

此书的出版,我还需要专门致谢湖南大学出版社全健和邹彬两位编辑老师,当今时代熟读《诗经》的人不多,找到一位古文编辑也非常困难,幸运的是,去年底以来,两位优秀的编辑很多时间都用在这本书的修改与打磨上。

一审:陈普庄

二审:盛伟山

三审:杨又华

[责编:陈普庄]

[来源:湖南日报·新湖南客户端]

,