我国最早的称重交换的衡器属等臂式天平。

衡器的发展,大体上经过天平·环权—衡称·称锤—杆秤·秤陀等三个阶段。

等臂的衡杆(天平)

非等臂的杆秤 秤砣

定量砝码---不定量秤砣

《国语·周语》吴 韦昭注:“衡,称上衡,衡有斤两之数。”

《御览》卷三七六引《诸葛亮书》:“吾心如秤,不能为人作轻重。”

中国传统权衡器具在夏商周时期已经萌芽,并在春秋战国时期发展为成熟的天平。

中国一个现代小故事

一位曾在20世纪五六十年代到云南边区,对当地少数民族度量衡进行过一些调查的同志,说:在一般情况下,土著民对量的概念是比较模糊的,往往没有一个固定的标准量值,在分配和交换时,对物品的多少、轻重都不甚计较,但群众中也有一些简单的度量衡工具。 如有一次,采访一户土著民家,正巧碰上另一位村民来借当地比较珍稀的盐巴,主人便用一根提纽在中心的木衡,一边垂重物即“权”,再将来者所借出的盐放在横杆的另一端,“权”来回移动, 直至横杆保持平衡后,再在置“权”的位置刻一横线作记号。主人这一举动引起了调查者的极大兴趣。 主人说,这支简陋的“秤”是他自己做的, 必要时偶尔用一次。 待借物者归还时,只要把“权”仍置于所刻横线处,便可以得到与所 借 出 时 重 物 相 似的物品了。

天平存在的最古老实物证据,年代为公元前2400–1800年,发现于印度河谷(今巴基斯坦境内)。

印度乡村现在依然在用古老的天平

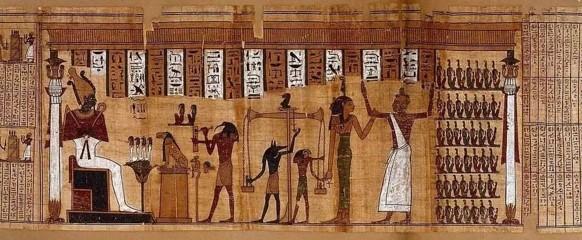

在埃及,天平可以追溯到公元前1878年前后,但其使用时间,很可能要早得多。

奈斯曼《亡灵书》

卢浮宫藏奈斯曼《亡灵书》,也称量心脏图,陪葬时间约为公元前1391-1353年,亡灵书是写有葬礼祝祷词的莎草纸卷,绘有逝者在前往另一个世界的过程中,面对不同神灵的场景。它通常放置于墓穴中木乃伊的附近,或在木乃伊裹布里贴身放置,伴随逝者前往死后世界。埃及是世界上发明莎草纸最早的国家:埃及人在5500年前发明了莎草纸,造纸原料是尼罗河流域的植物莎草。

中国的古代天平,楚墓实物发掘来自春秋战国的楚国(兴亡年代前1042年至前223年)【《史记》

卷40楚世家,《 春秋左氏传》(始见于桓公二年)】。天平砝码最早发现于楚国中心地区的江陵一带,是楚文化的典型器物。从战国中期开始流行,并开始出现在湖南地区的楚墓之中。天平、砝码的流行和传播与是在楚文化的传播大背景下的一个缩影。天平、砝码共在4个省份发现,以湖南省最多,湖北次之,安徽再次之,江苏最少。绝大部分出土集中在湖北江陵和湖南长沙地区的楚墓,而又以湖南长沙一地所出占了大多数。战国晚期,楚墓中随葬天平与砝码最为盛行。 江苏,安徽地区发现天平、砝码,应该与楚国攻灭越国,尽取越国领土 (前306年)有关,此时吴越地区发现楚墓,大体都应属战国晚期。然而,秦于前278年破楚鄂都,尽占江汉地区,楚迁避于陈。经过统计,江陵地区战国晚期早段以后,随葬天平与砝码墓葬基本不见。但是,湖南长沙楚墓在战国晚期出土天平与砝码墓葬却达到最多,时代一直延续至楚国灭亡。这也就反映了,在战国晚期白起拔郑之后,楚文化在江陵地区逐渐衰落;而在湖南长沙地区,楚文化却兴盛起来。考古发掘证明,湖南长沙、益阳等地在战国晚期一直在楚国的控制下,“大概要到楚亡于秦时或秦‘平定江南’(公元前222年)时才归秦所有。随葬天平与砝码的墓葬均为典型的中小型楚墓。墓主人身份应当是当时的楚国中下阶层。随葬天平、砝码的墓主人可能是当时的商人,即从事商业活动者。

中国国家博物馆,安徽省博青铜馆藏的鄂君启节,博鄂君启金节 【楚怀王六年(公元前323年)】

车节铭文如下

大司马昭阳败晋师于襄陵之岁,夏囗之月,乙亥之日,王居于茂郢之游宫。大工尹囗以王命,命集尹囗囗,囗尹逆,囗令阢为鄂君启之囗囗铸金节。车五十乘,岁能返。毋载金、革、黾(渑)、箭,如马、如牛、如特,屯十以当车;车如棓(棒)徒,屯廿廿(二十)棓以当一车,车以毁于五十乘之中。自鄂往,庚昜丘,庚邡城,庚囗禾,庚畐焚(或作野),庚繁昜,庚高丘,庚下囗(蔡),庚居鄛,庚郢。见其金节毋征,毋舍桴饲,不见其金节则征。

舟节铭文如下

大司马昭阳败晋师于襄陵之岁,夏辰之月,乙亥之日,王处于茂郢之游宫。大攻尹睢王台命集尹囗囗、缄尹逆、缄令囗为鄂君启之府囗铸金节。屯三舟为舸,五十舸,岁一返。自鄂往,逾油,徒(涉)汉,就邔,就芑昜(云阳),逾汉,就郢,逾夏,内囗,逾江,就彭逆,就松昜,入泸江,就爰陵,徒(涉)江,入湘,就誓,就洮昜,入耒,就郴,沅、澧、油、徒(涉)江,就木关,就郢。见其金节毋征,毋予馔食;不见其金节则征。如载马、牛、差以出入关,则征于大府,毋征于关。

中国国家博物馆 鄂君启节

可以看到楚国庞大的商品货物输出,交换,用的是什么作为支付?

黄金。

楚金币是流通中的秤量货币。楚金币用于巨额支付时可以几块、几十块的使用,无需剪切。而用于小额支付时须按需要量进行剪切,因为切块的大小不可能十分准确,所以必须进行秤量。秤量的工具主要是天平与砝码。剪切以后的金块与支付额有出入时则用铜贝作为找零,所以楚金币是主币,而小铜贝则为当时的辅币。铜贝的重量来看大小不等,最重者5.56 克,最轻者 0.6 克。

南京博物院 蚁鼻钱

黄金在那个时代最精细的称量手段,天平。

西周的青铜器铭文,记有“锊”、“寽”、“匀”的文字。金即铜,“寽”和“匀”是计量的单位名称。说明在金属货币出现以前或同时,已经有了计量重量的手段。权是度量衡制度里的衡器。相当于今天的砝码。

西周时应出现了重量单位“斤”。斧、斤是古代的两种砍伐工具,二者形体和功用总体相似。作为重量单位的“斤”,是由斧(斤)的实物转化而来的。随着社会的发展,一些形体较小的青铜斧(斤)逐渐转化为专门衡量其它物体重量的标准。“斤”作为重量单位,见于春秋战国时期的金文和文献里,说明当时“斤”已经得到广泛使用。根据出土器物实测以及后世东周、战国时期斤、钧的量值,推测西周的1斤约合250克,1钧合30斤。

“益”(溢、镒)既是容量单位,也是重量单位,“益”所代表的物质,有可能是黃金。可以知道,体积1溢的黄金重量可折合为240两,有可能把体积为1溢的黄金重量的1/12 (此为小鎰)或1/10 (此为大鎰)定为衡制的鎰,所以1鎰的重量有两种说法,20两和24两。直至西汉初期,黄金以“镒”为衡制单位。太史公曰:“及至秦,中一国之币为二等,黄金以镒名,为上币;铜钱识曰半两,重如其文,为下币。” 秦代黄金为称量货币,交易使用时要用秤来称。秦代以“镒”为黄金衡制,是对战国时期黄金衡制实施统一规范的结果。

“两”,“铢”只在更精细的物交换中出现,黄金,应首先出现在楚国。

春秋战国时期,各诸侯国度量衡的单位明显不同,但朱(铢)、两、斤(益)、钧、石制的重量单位体系己在许多诸侯国广泛使用,单位系统逐步形成。

战国中期前后楚国在称量黄金货币时, 使用的为“ 益” 和“ 两” 等重量单位,并且一“ 两” 约为现今的15.6 克; 一“ 益” 等于16 “ 两” , 约为现今的2 50 克。战国中期前后楚人称量黄金时所用的重量单位是益、两、株。

《小尔雅》汉·孔鲋 广衡十三 二十四铢曰两,两有半曰捷,倍捷曰举,倍举曰锊,锊谓之锾,二锾四两谓之斤,斤十谓之衡,衡有半谓之秤,秤二谓之钧,钧四谓之石,石四谓之鼓。

已经很成熟的衡制换算了。

长沙楚 天平 砝码 年代分析

《长沙楚墓》报告中经过对2048座长沙楚墓进行全面整理和系统排队,认为在春秋晚期(一期)和战国早期(二期)的楚墓中均未发现天平、砝码,天平、砝码到战国中期才开始出现,到战国晚期(第四期)发现的天平、砝码最多。出土全套天平组件的M185(即1954年左家公山15号墓)的年代应定在第三期六段,即战国中期晚段。“楚国的衡制从战国早期,中期至战国晚期是稳定的,不但斤、两、铢制没有变化,重量也无变化。同时说明楚国与全国范围内的衡制基本上也是统一的”。从江陵溪峨山M3、江陵雨台山M410这两座战国早期楚墓所出的砝码材料可以证明。

湖北江陵也许有更早期的楚天平砝码。

1 益阳 楚墓 出土时的砝码和天平盘是这样的。

2 最早的楚权 春秋中期 楚国铜环权 江陵雨台山M410

报告将其定为第三期,为战国早期(约公元前5世纪中期至四世纪初)。 也有认为春秋晚期。

1975年湖北江陵雨台山M410号墓出土,荆州市博物馆藏。4枚铜环权的外径分别是1、1.24、1.57、2.05厘米,重量分别是0.8、1.5、3.5、7.1克。从墓中出土器物形制等方面分析,墓葬时代可定为春秋中期。环权第三与第四枚的重量成倍比关系,分别按六铢、十二铢(半两)折算,每斤合224~227.2克。

3 最全的等臂天平杆秤 长沙左家公山出土的战国晚期楚国秤

是中国考古发掘的最早的秤。出自1954年出土的战国晚期楚墓。在“ 头箱”( 即棺撑间的头部空间) 内放一竹笥, 内置一套天平法马, 还有铁削、木梳、毛笔、笔筒、竹算筹和泥饼等物。天秤保存很完整,木杆长27厘米,中间置丝线提纽,两端各系一铜盘。砝码大小共九个,分别为当时的一株、两株、三株、六株、十二株、一两、二两、四两和八两。天称和砝码制作非常规范,这是当时称量黄金货币的衡器。

战国中期晚段长沙楚墓M185(长沙左家公山15号墓),墓室为土坑竖穴,东长306,西长298,南宽178,北宽180厘米。墓向正南方。头端有一墓道,己被破坏,据说墓道为斜坡式。葬具共两层,一掉一棺,木桦结构。人骨架保存完整,死者男性,年龄约在三十五岁左右。葬式是头向南,仰身平卧。随葬品都放在头箱与边箱内。头箱内放有陶鼎、陶敦、漆羽筋、陶雄壶、竹筐等。边箱内放有陶壶、陶盘、陶匝、木俑、漆盒、皮甲、木戟、竹弓、木剑犊与铜剑。在木棺内死者头端放有木发替一根。共计随葬品40余件。值得注意的是头箱竹苟内的一套完整的天平与砧码,竹筒内还有铁削、木梳、毛笔、笔筒、竹算筹和泥饼等物。

常棉 M47(注:指 1958 年湖南常德德山墓出土的一套天平)出土的天平砝码放在头箱和边箱交界处的竹笥内,同时还有鼻蚁钱和铜铃等。

可见在当时楚衡是极其普通的日用器具,在现实生活中的使用频率较高。如西汉“钱衡”的出土考古记载竹制天平衡杆和砝码置于边箱里的竹笥内,另外同时也放置笔、墨、牍、砚、削、半两钱和算筹等。

长沙左家公山楚墓出土的一件保存十分完整:天平衡杆长27厘米,中间有一丝线提纽,丝线长13. 5厘米;距衡杆两端0. 7厘米处有两个秤盘,盘为青铜器制造,盘径4厘米,盘边对称地系有4根丝线,每根长9厘米;系秤盘丝线的上端,束拢后分别系在衡杆两端0. 7厘米处.交易中实际称量时,两个秤盘分别放置金币和青铜砝码,提起提纽,增减秤盘中的砝码的质量,使天平衡杆平衡呈水平,此时秤盘中的砝码的质量即为所称的金币的质量.因为这种天平衡杆上提纽到两端的秤盘丝线系点距离相等,从力学来看为“等臂”,所以称为“等臂天平”。所列环权的尺度和重量来看,环权型的天平衡器的砝码重量较轻,一整套砝码全部的重量才只有合楚制一斤,约250克。可见一斤等于一六两的计量制度在春秋战国时期就己经形成定制,由于砝码重量较轻,故而环权的尺寸不大,该套环权的最大直径仅为4.95厘米。

4 完整的权衡器---臤子天平

1933年,湖南长沙发现(或言安徽寿县楚墓出土)的一套完整权衡器,包括6枚铜环权、1木质衡杆和2个铜盘,同时置于一竹笥内。木质衡杆中间有提纽,两端各以四根丝线系铜盘。6枚环权重量按倍数递增,依次重3. 7克、7. 6克.15. 6克、31.4克、62克、125.5克,分别相当于6铢、12铢、1两、2两、4两、8两。其中第4枚权上刻。前两字为合文,后两字当为官府颁发的标准器。

5 江陵九店 M246 5组 天平砝码

完整的一套天平衡器包括:天平衡杆、砝码、托盘以及系提钮、托盘的丝线。这是一种特定形式的等臂天平。

6 常德地区木椁墓( 58 常棉M ,50) 出土一套天平、法马, 包括一件天平杆, 二个天平铜盘和六个铜法马。

天平杆为木质, 杆长21、宽1.2、厚.0 4 厘米。杆正中及两端有穿孔, 但线已不存。天平铜盘二个, 边缘也有四个对称的小孔。盘直径4.4厘米, 每个盘重6.9 克。

7 最引人注目的不等臂横杆,当属楚幽王(公元前268年―公元前228年)墓出土

楚 “王”字青铜衡

中国国家博物馆

天平衡杆一般为木质,故难以流传,铜质的很少见。

一件长23.1厘米,宽1厘米,厚0.35厘米。

一件长23.15厘米,宽1.3厘米,厚0.35厘米。

两件铜衡形制相同,体扁长,衡干背都刻一“王”字。杆中部上方有拱形突起,中有孔,系拴提绳的鼻纽。

铜衡杆的长度相当于战国时的一尺。

两件衡杆正面均刻线,一件刻十等分,每等分一寸;一件中间二寸有寸刻线,其余每半寸刻一线。

这两件青铜衡杆为窄长条形,中部上方有圆形突起,中有一圆形孔,系拴提绳的鼻钮。横杆的长度相当于战国时的一尺。两件横杆正面均刻线,一件刻十等分,每等分一寸;另一件中间两寸有寸刻线,其余每半寸刻一线。两件横杆背面均刻一个“王”字。

此衡是以刻线来计算称锤到提点的长度(力臂)和被称物品到提点的长度(重臂),然后计算物品的重量,是一种比较准确的衡器。寿春(今安徽寿县)是战国晚期楚国的都城。在这里发现有寿春故城遗址,在城北的长丰县杨庙、朱家集一带还发现战国晚期的大型墓葬,李三孤堆墓更被认为是楚幽王之墓。因此,在寿春故城内出土的刻有“王”字的青铜衡,很可能是楚迁都寿春城后王宫使用的遗物。这是不等臂天平,楚“王”铜衡杆(两支)分别刻十等分和二十等分线,长23. 1 c;m,可作不等臂天平衡杆使用.其对应的权型仍是圆权。称量的最大适应值应在斤数左右。“王”铜衡在一定程度锈蚀的情况下,实测表明,感量小于0.1克。

8 砝码形制楚国的全套砝码应当是10枚

砝码均为环形,故又称之为环权。砝码铸成环形的优点:重心较低,称重时不易滑动,易于与圆形圈底的天平盘配套使用;大小容易区分,便于更加准确快速地称重;构造比较简单,便于携带。实际称重时,通过增减其中一端天平托盘中的砝码,使天平横杆呈现水平状态,此时天平盘中砝码的重量即为所称物品的重量。在一套天平衡器中,砝码居于中心地位,因其具有不可替代性。出于流通中精确称量的需要,对于砝码来说务必要求精细的制作和使用的统一性。

9 铜环权最多的, 12组,西汉 海昏候墓 标本 M1 ∶ 732-3-27

大刘一斤

12枚砝码,有2枚最大的,所以才出现了偶数 青铜材质最大的一枚上刻着“大刘一斤”,最小的一枚实测为五铢。这套砝码最轻的可以称到2克,全部加起来可以称一两斤的物品。汉代的衡制规定,1斤=16两,1两=24铢。《汉书·律历志》说:“圜而环之,令之肉倍好者,周旋无端,终而复始,无穷已也。”在出土的十二枚铜环权中,最大的一斤为248克,最小的五铢为3.5克。全部加起来也只能称几斤重的物体。一枚最重的铜环权上刻有“大刘一斤”四字,说明这套铜环权与“大刘记印”是同一时期使用的,很可能是专门用于称黄金或称药材的,所以也叫“称钱权”。与“称钱权”配套使用的“称钱衡”在哪里呢?海昏侯墓考古发掘至今并未发现衡杆。由于衡杆一般是竹制或木制的,不容易保存,因此秦汉时期的衡杆出土不多。仅存的几件衡杆最长可达64厘米,而最短的只有23厘米,也就是汉代的一尺。由此而推断出一种可能性,就是用九寸长的玉质黄钟律管作为衡杆,以丝线绑在中间作提纽,再将细绳穿过律管孔两边,同时吊起两只衡盘,类似现代的吊杆式天平,达到称重的目的。

本文结尾,我们看看,楚之后千年的南宋, 外贸船“南海一号”沉船中发现的天平

广东阳江海域发现的宋代著名沉船“南海一号”,“南海1号”瓷器风格带有异域风格,如德化密的仿金银器执壶。船上铁器在贸易品中占比甚高,总重量超过130吨,展示了铁制品在宋代海洋贸易中的重要性。

“南海1号”船舱发现整套天秤、砝码,为适应海外市场交换的需求,与沙特塞林港附近出水的铜砝码几乎一样,印证了宋代中国远洋贸易的繁盛。

沙特塞林港遗址发现的青铜砝码与“南海一号”沉船中出水的青铜砝码形制极为相似,铜天平小而精致,两端还有饰物,秤盘较小,且有花卉纹饰,推测用来称量金器、朱砂等物之用。

应注意到,砝码标准的10个一套,第十一个和第十个是等大的。中心有准心。

,