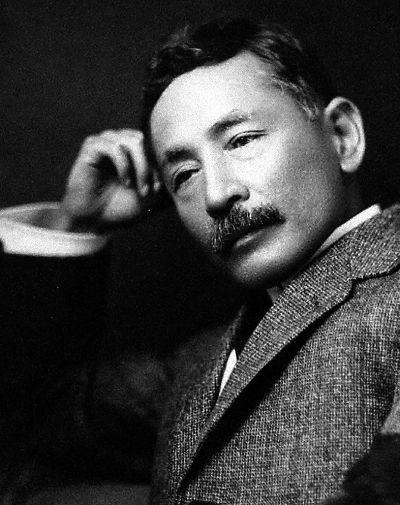

夏目漱石在日本文坛地位之高,不可动摇。在日本,他是国民大作家,逝世之后其肖像更是被印在日元纸币上,几乎是无人不晓。

中国读者对于夏目漱石想必也不会太陌生,其代表作《我是猫》幽默风趣,笔法诙谐,是许多人的枕边书。而那一句在年轻人中掀起荡漾春波的“今夜月色很美”,也被奉为浪漫至极的告白佳句。但相较起来,对于其另一部作品《草枕》有所了解的读者恐怕要少得多了。

《草枕》于1906年发表在杂志《新小说》上。与其他作品不同,《草枕》虽为小说,但叙事较少,透露出的思想性却更加明显。在本篇小说中,夏目漱石提出了“非人情”、“余裕”等观点,主张人应该诗意地栖居。

虽然《草枕》整体风格偏向浪漫主义,其理念也更适用于艺术审美,但夏目漱石笔下的现实与艺术隐约交错,纠缠不清,所以我更愿称之为“生活理念”。

1、写给自然主义的宣战书,夏目漱石对美的追求《草枕》写的极美,这一点与夏目漱石写此书的意图密不可分。

在当时的日本文坛,自然主义大行其道,主张追求描写的“真实”,因此大胆地将一切人性卑劣,世间丑陋都置于笔下。但这股风气未免有矫枉过正之嫌,使得当时一众作家对于“美”的书写受到了冲击。比如我上一篇提到的泉镜花,就因为公开反对自然主义,坚持以浪漫笔触描绘浮世人生,而一度遭受排挤。夏目漱石写此文时的心境与泉镜花颇为相似,他正是因为对当时日本文坛的这种风气感到不满,方才写下了《草枕》。

因此,《草枕》作为一部反抗自然主义的作品,无论是在内容,还是在主题思想上都与“美”紧密相关。

①偏散文化的叙述,个人思索的阐述

《草枕》是一篇散文体小说,这一点与之前聊过的佐藤春夫的《田园的忧郁》相差不多,料想佐藤春夫创作时多多少少也受了夏目漱石的影响。散文体小说最大的特点即淡化叙事,《草枕》也是如此。在文中,夏目漱石花费了许多笔墨去描写自然景物之清丽,以及人物心理活动之复杂。

“一边在山路攀登,一边这样思忖。发挥才智,则锋芒毕露;凭借感情,则流于世俗;坚持己见,则多方掣肘。总之,人世难居。”

小说开篇便以人物思索起笔,表达了个人对于人世的看法。夏目漱石抛弃了传统小说以叙事为主的方式,在文中大段地阐述自己对于浮世人生的种种看法。而读者也就在青年画家的所思所想中畅游无穷,犹如在倾听一位见识非凡的尊者的讲座。

在文中,你可以了解到夏目漱石对于诗、画起源的理解。所谓诗、画在他看来,或许是识破尘世难以久居之人想出来的用以躲避凡尘俗世的手段。而谈及诗画,则少不了又要作一番个人理解的论述。在文中,夏目漱石就阐述了他个人理解的,画的三重境界。除却艺术,夏目漱石还在文中透露出了对压制个人自由的现代文明的厌恶,对被繁文缛节束缚着的日本茶道的鄙夷。当然,这些都只是一些即兴的想法,文章整体上还是围绕着夏目漱石“非人情”和“余裕”的理念展开的。

总而言之,夏目漱石在本文中掺杂了大量他个人对于艺术、文明、审美、人生等话题的想法,对于了解夏目漱石本人帮助很大。

②富有诗情画意的自然之景

不停地谈论个人的感悟势必是要借助某种原因的,倘若眼前一无所有,那么自然难以产生各种各样的想法,对夏目漱石来说也是如此。《草枕》作为一本反抗自然主义理念的作品,对山野乡村春日里的清丽风光作了细致入微的描述,而青年的种种理解也正是在看了自然界绘制出的优美画卷后才得以产生的。

在《草枕》中,夏目漱石将背景设定在偏僻的山村。这山村远离凡尘俗世,依山靠海,花树繁多,再加上恰逢早春时节,于白日可见万物绚烂争春,于夜晚可见星辰影落大海。再加上主角本身是一个青年画家,深受艺术理念熏陶,平时既擅于画画,又对日本的俳句,中国的古诗了解颇多,因此常常见万物而生情,一时难以自抑,便任由着自己的思绪翻飞,与记忆中散落的诗句邂逅。

在山间攀登,见到一片山光时,不禁在思考人与自然的关系时吟咏起“采菊东篱下,悠然见南山”,沉浸于陶渊明悠然自得的情调中了。

而在沉醉于春日绮丽之风光时,青年试图将那种淡淡的感觉用画笔展现出来,几番尝试发现难以实现,只能作罢。于是又自己作起诗来,“遐怀寄何处,缅邈白云乡”。情思能寄往何处呢?这种畅然之情只能依托悠悠白云吧。

青年画家正是在山光水色中走走停停,反复吟咏,不停思索。在一片清新自然的春日风光之中,唯有起画笔可留情,作短句可抒意。

夏目漱石深厚的文学素养也得到了很好的展示,在《草枕》中,读者与他一道行在春光之中,看着他侃侃而谈,旁征博引。在他的笔下,中国古代诗人与日本俳句大家因寄情自然而走到了一起,夏目漱石用二者共同论证自然美具有着旺盛的生命力,极有力地反抗了自然主义对于“丑”的看重。而读者也越陷越深,仿佛真的在异国的乡村住了几日。

2、摆脱道德束缚的非人情,对自由真正意义的论证“非人情”是夏目漱石着力论述的理念之一,这一理念也与全文对自然风光的描写息息相关。

①摆脱人情束缚,回归纯真自我

非人情并不是没有感情,也不是在鼓吹人应该冷血一些。

在夏目漱石看来,人们的悲伤、喜悦等主观情绪都是“人情化”的,这种人情化意味着当中存在着利害关系,也就是“依据”。他认为人们凡事都要找出个理由来。因为内心痛苦,所以写诗歌宣泄自己的苦闷;即便是小说与戏剧,也免不了落入俗套,总是站在是否合乎人情的角度去衡量情节是否现实。夏目漱石反对种种行为皆由个人感情而起的“人情”,所以他提出了“非人情”。

夏目漱石认为“非人情”是我们看到具体事物后,客观地捕捉当下的心境,而不是由于内心有某种抵触或赞同的心理在先,然后再对客观事物作出评价。

“因为我只把这景色当成一幅画来看,当作一卷诗来读。便不会泛起如下的念头: 开拓出一片地皮,架起一道桥梁,赚一笔钱财。正是这样的景色——这种既不能饱腹又不能补足月薪的景色,它能使我心境快乐,没有劳苦,也没有忧虑。自然力的可贵正在于此。于顷刻之间陶冶吾人的性情,使之醉意朦胧地进入清醇的诗境,这就是自然。”

如这段论述所言,夏目漱石认为自然令人沉醉的原因所在,就在于其纯粹。个人在面对自然风光之时,不会将眼前所见置于利害关系之中,因为自然风光与我们的收益多少,饱腹与否都并无关联,因此很大程度上并不会受到人情因素的干扰。

但凡事都不是绝对的,悲伤的人见到落花流水更感愁苦,喜悦的人望见艳丽清空也更感舒畅。这两种情况依旧没有摆脱人情因素的干扰,都是因为内心先有某种情绪存在,从而在面对自然界时加深了这种情绪。后一种固然还好,前一种恐怕就要让人头疼许多。

所以夏目漱石主张人应该摆脱“人情”的束缚,以客观自然的心境面对一切事物。

““采菊东篱下,悠然见南山。”单从这两句诗里,就有完全忘却人世痛苦的意思。这里既没有邻家姑娘隔墙窥探,也没有亲戚朋友在南山供职。这是抛却一切利害得失,超然出世的心情。”

如夏目漱石颇为赞赏的“采菊东篱下,悠然见南山”,就完全摆脱了个人情绪的感染。陶翁是见南山而生悠然自得之情绪,而非是由于伙食尚佳,亦或者是之前见了心爱的姑娘一面,内心欣喜,方才“悠然见南山”。这样的感情是纯粹自然的,绝非是在人情的干预下产生的。

但实际上,就连夏目漱石本人也心知肚明,完全的“非人情”是不可能做到的。生活在遍布“人情”的现实,个人不可能完全脱离人情而存在。正如陶翁不可能天天盯着南山看,青年在遇见瓢泼大雨时也因肌体受寒而感到心烦意乱。所以“非人情”更适用于在艺术创作时客观地捕捉当下的心境,然后将其展示出来。

②摆脱道德,力求客观评价他人

那么“非人情”的理念是否就对现实生活毫无用处了呢?答案是否定的。在《草枕》中,夏目漱石通过不同人对那美姑娘的评价点出了“非人情”在现实生活中的存在意义。

那美姑娘是贯穿全文的主要人物之一,人如其名,美得不可方物,夏目漱石在描述其容貌时便以如果可以用老调的,令人生厌的形容词形容的话,那么可能自己要用上几百个这种侧面衬托的手法,展现了那美姑娘的美。

那美姑娘本人还未出场时,青年画家便在路边茶馆一婆婆那里得知了她的存在。婆婆说她与前夫离婚回家后,脾气日益暴躁,难免令人担心。而在剃头师父那里,青年与他谈及此人,师父对此大为不屑。认为这女人是一个抛弃前夫离开的,狠心的女人,除此之外剃头师父还认为这女子有点疯癫。只因她曾在收到山上寺庙里和尚的情书后,直接找到那和尚,要求他当着佛像的面将自己睡了,结果吓得那年轻和尚落荒而逃,从此不再回来过。

如果单从上述的描述来看,这姑娘确实有几分癫狂。但奇怪的是,寺庙高僧与青年画家都不觉得这姑娘行为有何不妥,反而对她大加赞赏。青年画家认为姑娘是美的化身,高僧认为她机敏过人。对同一个人产生截然相反的两种评价,其实是由于“人情”和“非人情”在其中有所干预。

婆婆虽然并未责备姑娘,但还是出于人情考虑,觉得她可能是受了打击,所以对她倍感担忧。而剃头师父的评价则完全站在“道德”的制高点上,从道德层面看,一个离婚女子到寺庙去,要求和尚与她当场交欢确实有伤风化。但如果摆脱道德这一“人情”因素存在,站在“非人情”的角度去看,这一举动反而是在帮僧人证道。

要注意的是,是僧人求爱在先,那美姑娘才前往寺庙。而倘若他真的爱那美姑娘,那么就应该彻底抛下道心,这也是为何那美要求僧人在佛像面前将她睡了的原因。当僧人感到窘迫而落荒而逃的时候,其实他也就明白了自己的爱意只是一时冲动,他的道心虽然不稳,但自己没法彻底抛却道心。所以这和尚下山去了远方,并成为了得道高僧,得到了寺庙主持的肯定,这也是寺庙高僧夸赞姑娘机敏的原因所在。

从文中的描述来看,青年画家“我”和寺庙高僧都是真真正正的不受非人情因素影响的人,所以他们才能摆脱道德等人情因素的束缚,在一片认为该女子是疯子的批评声中,坚定不移地赞美女子的美与机敏。而这也是我们日常生活中应该尽力做到的。

3、余裕,过犹不及,中庸之美余裕是夏目漱石在文中倡导的另一个理念,如果要解释的话,大概就是不紧不慢,闲适从容。

①余裕在文章写法上的体现

余裕在文章写法上的表现就是从容不迫,夏目漱石认为过分紧逼的叙述是没有必要的,所以他在《草枕》中大篇幅插入景色描写与心理活动,减缓整体的叙述节奏,使得整体行文更加从容自在。

但夏目漱石在“余裕”写法的处理上还是比较到位的,故事情节的叙述与景色描写、心理活动穿插、衔接得比较自然。不像佐藤春夫在《田园的忧郁》中,余裕的有点过头,反而违背了余裕的初衷,使得读者有点阅读疲劳。《草枕》就完全没有这个问题,余裕理念践行的较为成功。

②余裕在审美上的体现—朦胧之意境

余裕理念在审美上的体现,或许是夏目漱石对过分强调真实的自然主义最旗帜鲜明的反对。

在《草枕》中,夏目漱石借青年画家在洗浴时偶然遇见同样前来的,光着身子的那美姑娘一事,阐述了自己对于“美”的理解。

“所谓现代裸体画只不过把技巧都用在不遮蔽的低劣上了。将剥光衣服的形象原样画出,这样还不满足,还要尽量把这裸体拼命塞到衣冠世界上来。本来十分已经足够,但他们硬要做到十二分,十五分,无穷无尽,一心一意想强烈描绘出那种裸体之感。”

在水汽氤氲的浴池之内,缓步走来的那美姑娘以水雾为衣裳,在青年画家看来,颇有种似穿而未穿的朦胧之感。他觉得这种若有若无的美,便是恰到好处的美。所以在那美姑娘离自己越来越近,弥漫的水汽已经无法遮挡她的身躯之时,青年画家反而感到一种美感就要破碎,因此焦急不已。当那美姑娘走到自己眼前,毫无保留地将身体展现在青年画家眼前时,想必便如那过分描述人体之裸的现代裸体画一样,不仅不能很好地展现人体之美,反而令人感到厌恶。这便是满招损。

自然主义也是如此,虽然客观地展现现实的丑陋不能算是问题,但当时的日本自然主义文学过分看重对丑恶现象的展现,正如过分强调裸体的画家一样,令夏目漱石本人感到厌恶。所以他这里表面上看是在批判绘画,实际上是在暗中讽刺自然主义文学。

③余裕,也是做人的中庸之道

余裕,同样也是一种为人处世之道,我个人感觉与儒家的中庸颇为相似。

在审美上不能走入极端,在做人上也是同样如此。这也是为何夏目漱石能够清晰地认识到彻底的“非人情”是不可能实现的原因所在,“非人情”使他客观,余裕使他冷静。

在文中,青年画家的行事方式也很好地体现了余裕之道。在与人交谈时,倘若他对某一话题颇感兴趣,但一旦察觉到了对方并无继续说下去的意图,他便及时打住,不再过分追问。这便是一种中庸之道,处处察言观色,照顾对方的感受。

“他们会自动跑到你面前说,你放了多少屁,你放了多少屁。倘能当着你的面说说,还可以作为参考,但他们往往在背后议论,你放了多少屁,你放了多少屁。你尽管讨厌,他还是喋喋不休。你叫他住口,他越发说得起劲。你说知道了,他还是叨叨你放了多少屁,他认为这就是处世的方针。”

在文中,夏目漱石有一段颇为诙谐的描述,表现了他对于那些不懂得以余裕之道照顾他人感受的自私之人的讽刺。

他把那些过分关注他人,擅长刨根问底,不停追问而不顾对方是否厌烦的人称作是天天计算别人放屁次数的人。这一个形容乍一看莫名其妙,但实际上却是恰到好处。越不懂得照顾他人感受,过分干扰其余人生活的人,越喜欢在无关紧要的小问题上搞文章,所以连放屁这种事他们也不会放过。

所以,做人还是要学会“余裕”,不要过分插足他人的生活。所谓君子之交淡如水,小人之交甘如饴,想必也是同理吧,过甜如蜜,便偏离了余裕,自然难以长久。而平淡如水,恰到好处,正是中庸之道。

夏目漱石本人对《草枕》评价极高,在1906年写给小宫丰隆的信函中这样写道∶“这次在新小说里发表了一篇名为草枕的作品,你务必要读一读,这样的小说是开天辟地以来未曾有过的。”

读《草枕》,仿佛随着夏目漱石本人到乡村里去住了些许时日,闲时便赏山玩水,将春日盛景尽收眼底。兴致上来则吟诗作赋,与其聊天聊地,谈艺术,谈美,如此便是人生。

遗憾的是,我们不能久居梦乡,终究还是要在小说的结尾乘上那列缓缓开动的蒸汽火车,结束这场梦幻之旅。

,